文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

1月10日 長縄跳びの季節です

昼休み。元気に校庭で遊ぶ子供たちの姿が見られます。この時期は,休み時間や体育の時間になわとびをする子供たちの姿が多く見られます。長縄跳び大会もあるので,休み時間にも長縄跳びをする子供たちの姿が見られ始めました。長縄跳びはたくさんの友達と関われるので,交流を深めるよい機会ともなります。

1月9日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立を紹介します。麦入りご飯,牛乳,いかの味噌漬け焼き,おひたし,いもこん鍋ふう汁です。

いもこん鍋ふう汁は,鳥取県の郷土料理「いもこん鍋」を給食用にアレンジしたものです。「いもこん鍋」はその昔,質素な生活をしていた鳥取藩の人々が家で育てたサトイモや安いこんにゃくなどを使って作った料理です。

明日の給食も楽しみです!

1月9日 1年むかしあそびをしよう

1年生の生活科には「むかしあそびをしよう」という単元があります。教室の黒板を見ると,かるたやすごろく,たこあげなど,たくさんの昔遊びの名前が書かれていました。子供たちから発表されたものでしょう。きょうは,その中でから「たこあげ」の準備として,ビニールだこにマジックで絵を描いています。「うーん,何を描こうかなあ」と迷っている子もいれば,早く描きたくてうずうずしている子もいます。絵が描けたら,今度は早く飛ばしてみたくなるのでしょうね。

1月8日 明日の給食は? -今年もよろしくお願いしますー

冬休みが終わりました。明日から学校が始まります。児童の皆さんはどんな冬休みを過ごしましたか?

給食室から,明日の給食の献立を紹介します。麦入りご飯,牛乳,チキンカレー,茹で野菜,だいだいのムースです。

デザートには「だいだいの豆乳ムース」が提供されます。だいだいは,小さなみかんに似た果物で,お正月の装飾用として鏡餅の上に飾られることが多いです。「代々(だいだい)」という名前から,縁起がよい果物とされているのです。また,だいだいは調理して食べたり,果汁は,ポン酢などの調味料としても使われます。

鏡餅は「三種の神器」をみたててあるとも言われ,餅は「鏡」,だいだいは「勾玉」,串柿は「剣」をあらわしています。1月11日は「鏡開き」ですね。今年も皆さんが健康で,楽しい学校生活を送れますように!

明日の給食も楽しみです!

12月25日 新年を迎える準備

今年最後の登校日となりました。大掃除をしている学級がありました。「今年最後だから・・・」と頑張っています。生活の場を感謝の気持ちも込めてきれいにしようという気持ちはうれしいですね。新しい年を気持ちよく迎えられそうです。

保護者,地域の皆様には,今年も大変お世話になりました。子供たちも皆様方に励まされ,見守られながらのびのびと学校生活を送ることができました。新しい年を迎えましても,引き続き,ご支援ご協力を賜りますよう,どうぞよろしくお願いいたします。

玄関前には,地域の中学校の生徒さんがつくってくれた門松が飾られました。神様をお迎えする準備も整いました。中学生の皆さん,毎年,素敵な門松を飾っていただきありがとうございます。

12月25日 いただきます!(クリスマスメニュー)

きょうの給食は,コッペパン,ブルーベリージャム,牛乳,タンドリーチキン,冬のミニサラダ,野菜スープ,ケーキです。

きょうはクリスマスメニューです。中学校でも同じメニューなので,兄弟で話題にしてみるのもいいですね。きょうは,ケーキを提供しているので,脂肪分の多い揚げ物(フライドチキン)ではなく,焼き物(タンドリーチキン)にしました。食後に楽しみがあると食事も楽しくなりますね。

明日から冬休みです。冬休みにはお正月もありますが,暴飲暴食には注意が必要です。冬休み明け,また元気に登校してきてくださいね。

きょうもおいしくいただきます!来年もよろしくお願いします!

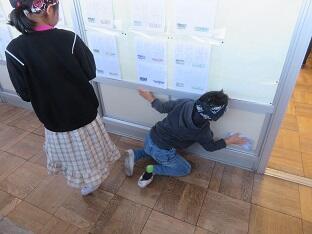

12月25日 2年算数

子供たちは長さの単位「m」を学習しました。きょうは,長いものの長さを自作のテープを使って測っています。黒板や配膳台,掲示板,ロッカーなど,友達と協力してテープをまっすぐにのばしたり,印をつけてテープを付け足して測ったりしています。これにより,子供たちは「〇m〇〇cm」という長さの表し方を学び,長さの感覚を養っていきます。

12月22日 6年国語

国語の教材に「ヒロシマのうた」という物語があります。戦争の悲惨さや人々の苦しみ,悲しみが読み取れる教材です。子供たちは,そのほかにも,並行して,戦争や平和に関連した作品をいくつか読み進めています。いずれは,その中から自分が選んだ作品について「推薦カード」を書き,紹介する学習が予定されています。

きょうは,他校の小学校から送られてきた「推薦カード」を読み,推薦文のよさを中心に感想を書いたり,自分の考えを書いたりしています。学級の友達だけではなく,他校の6年生の作品に触れるのは,互いにとてもよい刺激になります。この後,自分が「推薦カード」を書く際の参考にもなりますね。

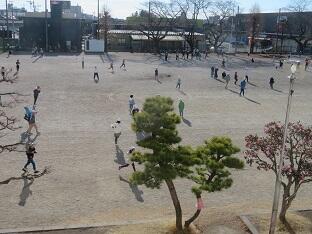

12月22日 昼休みの校庭

たっぷり陽射しが届いていますが,じっとしていると風が冷たく寒さを感じます。そんな中,たくさんの子供たちがドッジボールや鬼ごっこ,縄跳びなどで遊んでいます。みんな元気いっぱいです。

もうすぐ冬休み。体調を崩している人は早く回復して,みんなが楽しい冬休みを過ごせるように願っています。

12月22日 いただきます!(冬至メニュー)

きょうの給食は,麦入りご飯,セルフてんどん(いか・かぼちゃ),牛乳,塩昆布あえ,投入入りみそ汁です。

きょうの献立は冬至メニューで,学校園の統一献立【ほくほくランチ】です。冬至というのは,1年で一番夜が長い日のことです。反対に一番夜が短い日を夏至といいます。また,冬至には,今年とれたかぼちゃを食べ,ゆず湯に入って無病息災を祈る習慣があります。無病息災とは,病気をせず,健康であるという意味です。かぼちゃは夏が旬の野菜ですが,保存ができるので,冬に濃い色の野菜が少なかった昔の人には大切な食べ物でした。好き嫌いをしないで,寒さに負けない元気な体をつくりましょう。

きょうもおいしくいただきます!

12月22日 4年理科

テーマは「空気の温度と体積」です。子供たちは,丸底フラスコに閉じ込めた空気が,温度によってどう変化するかを実験で確かめようとしています。ガラス管の中にゼリーを入れてその動きを観察するのですが,ゼリーを入れるのが少し難しいようです。準備に手間取りながらも頑張りました。さあ,いよいよ実験開始です。お湯や水の中にフラスコを入れたとき,ゼリーはどのように動くのでしょう。結果をしっかりまとめて,考察してみましょう。

12月21日 5年総合的な学習の時間

5年生の総合的な学習の時間です。5年生は,地域の方のご支援,ご協力により,田植えや稲刈りの体験をしてきました。それらの体験や社会科の授業を通して「米」への関心が高まっているところです。総合的な学習の時間では「米から広がる世界」をテーマに,さらに,いろいろな観点から「米」や「食」について調べていきます。この活動により,これまでの食生活を見直したり,これからの生活に生かしていこうとする意欲や態度を育てることがねらいとなっています。

活動の様子を観察すると,これまでに興味のある事柄を調べ,子供たちはメモに残して準備しているようでした。きょうは,タブレットを使って内容を整理してまとめていくようです。子供たちのタブレットには「米の種類」,「米の歴史」,「米を使った料理」,「米を使ったお菓子」,「米に合うおかず」などの項目が見られます。子供たちがどのようにまとめていくのか,今後が楽しみになりました。

12月21日 機動班のみなさん ありがとうございます!

きょうは機動班の皆さんの来校日です。雨が降ると,ところどころ,決まった範囲で水たまりができ,なかなか水が引かない状況でしたので砂を補充しました。きょうは機動班の皆さんが砂をならして整地してくれました。これで,少しでも,解消できればよいのですが・・・。

12月19日 小中交流授業

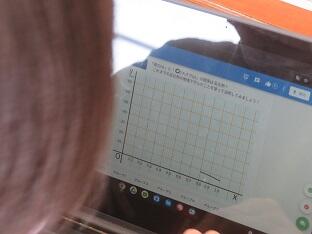

中学校の先生が来校し,6年生に数学(算数)の授業を行いました。学習内容は「反比例」です。子供たちは,視力検査に使われるランドルト環(一部が欠けた輪)の直径と視力の指標との関係を調べます。反比例の関係は,一方が2倍,3倍・・・になると,もう一方が2分の1,3分の1・・・になることを学習しているので,子供たちは,すぐに「反比例ではないか」と予想します。そして,直径を計り,表にまとめたり,グラフや式に表したりしながら反比例であることを説明していきました。

中学校では,さらに,反比例の数式を方程式として考えを深めたり,曲線のグラフを双曲線のグラフとして捉えなおしたりするようですが,基本となる考え方は小学校で学んでいるようです。きょうは,タブレットのスクールタクトの機能を使って学習しました。子供たちは,中学校の数学の学習につながる内容を復習するとができ,進学への期待感がちょっぴり高まってきたようです。

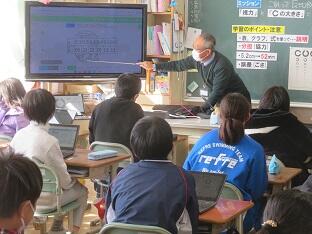

12月18日 授業研究会

教科指導員の先生をお招きして,校内授業研究会を開催しました。1年生と2年生の国語の授業を参観し,説明文の読み取りを通して,読解力や表現力を高める授業の実践について意見を交わしました。各先生からは,授業に見られる子供たちの学習活動のよさや,学習の積み重ねによる読解力や表現力の向上について活発に意見が出されました。指導の先生からは,ねらいを明確にした授業展開のよさや深い教材研究が感じられることなどについてのお話をいただいたほか,さらに学習を深めるための指導者の指示,助言の在り方などについてご指導をいただきました。ご指摘いただいたことや各先生で共有した授業や学級経営のよさを今後も全校で生かしながら,子供たちの教育活動の充実を図っていきたいと思います。

12月18日 2年国語

「どうぶつのひみつをさぐろう」がテーマです。子供たちは,教科書の教材文「ビーバーの大工事」の文章から,ビーバーがダムをつくることができる理由を体の特徴と関連付けて読み取ったり,ビーバーがどのように巣をつくるのかを読み取ったりしてきました。きょうは,その読み取ったビーバーの「ひみつ」をもとに,重要な部分を見つけ出しながらクイズを作成しています。〇×クイズをつくっているようですが,×が答えになるクイズは,大切なところを読み取った上で,さらにその部分をもっともらしく変えていかなくてはならないので高度な学習活動になります。それでも,考えることを楽しみながらクイズを作成している子供たちの様子も見られます。子供たちは,この後,ペアで確認したり,グループでクイズを出し合ったりしながら学習を深めていきました。最後には,みんな元気にクイズに答えていました。

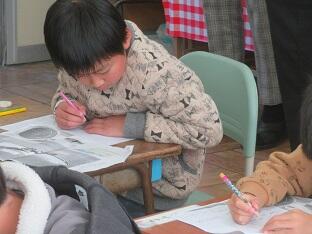

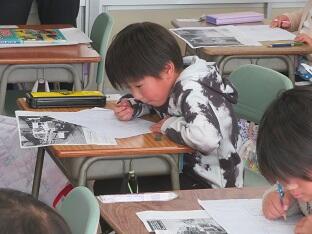

12月18日 1年国語

「のりもののことをしらべよう」がテーマです。これまでに教科書の教材文を用いて,いろいろな乗り物について「役目」「つくり」「できること」を読み取ってきました。きょうは,自分の好きな乗り物について図鑑の説明を読み取って調べています。難しい文章もありますが,友達と話し合いながら,文を確認しワークシートにまとめています。子供たちの学習の様子を見ていると「どの部分をどのように書けばよいのか」,図鑑の説明文をじっくり読み取りながら書いています。また,話合いでは「ここを書けばいいんじゃないかな」とアドバイスをしている子もいます。文章と向き合い,友達と関わり合いながら学習を深めている様子が分かります。子供たちが調べた事柄は,乗り物の絵も添えて,いずれ図書室に置かれて紹介されます。楽しみですね!

12月14日 3年図画工作

図工室からのこぎりを引く音が聞こえます。「ザク,ザク,ザク・・・」3年生の子供たちが角材を切っていました。「この後どうするの?」と聞いてみると,「ボンドでくっつけて・・・」と答えが返ってきました。きょうは,とにかくいろいろな形に角材を切り取り,部品をそろえていくようです。のこぎりを使う練習のようにも見えます。子供たちは,しっかり角材を押さえて順調に切り取っていますが,見ているとちょっぴりハラハラします。落ち着いて切り進めましょう。

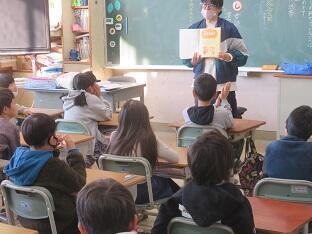

12月14日 読み聞かせ

「おひさま」の皆さんによる読み聞かせがありました。「おはなし楽しかった!」と笑顔で話す子がいます。たくさんの子供たちが同じ気持ちになっていることでしょう。1年生のあるクラスでは,「楽しかった!」「鬼が出てきた!」「絵がこわかった」など,色々な感想を話してくれました。

きょうは,今年度最後の読み聞かせでした。最後に,子供たちから感謝のお手紙を手渡しました。「おひさま」の皆さん,今年も楽しい時間をありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月13日 読書週間中の図書室

今週は校内読書週間です。図書委員会では,読書マラソンや読書ビンゴ,図書室クイズなど,みんなが楽しめる企画を色々と考えました。昼休みになると次第に子供たちが図書室に集まってきます。子供たちは「しおりをもらえました!」「1冊多く借りられる券をもらえました!」などとうれしそうです。校内読書週間は,子供たちが本に親しむよい機会になっています。