文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

2月13日 2年体育

大縄ロングランチャレンジ期間中です。学級を2グループに分け,それぞれのチームが3分間で跳んだ回数を合計してクラスの記録として残します。この時間は,2年生がチャレンジしていました。みんな頑張っています。先生から「これまでの最高記録がでました!」と言われると,みんな大喜びです。

まわし方の上手な子が目に留まりましたので声を掛けてみました。「あなたは,まわし方がとても上手ですね。ひざをうまく使ってみんなが跳びやすいようにまわしていますね。」「幼稚園の頃からやってきたので,上手にできるようになりました。でも,まわしすぎてちょっと腕が痛いです。・・・」と,腕をゆっくりまわしながら笑顔で答えます。「頑張りましたね。みんながいっぱい跳んでくれると嬉しいですね。」「うん」と,うなずいてくれました。

跳んでいる子供たちに注目がいきがちですが,実は,縄をまわす役割はとても重要です。まわす子も跳ぶ子も,みんな一生懸命でした。みんなの気持ちが一つになると,これからも記録は伸びていくことでしょう。

2月12日 明日の給食は?

給食室から明日の給食の献立をお知らせします。明日は,赤飯,ゴマ塩,牛乳,鶏肉の香味焼き,おひたし,しもつかれです。

栃木県の郷土料理である「しもつかれ」が登場します。しもつかれは,初午(はつうま)の日に食べます。午(うま)は十二支(じゅうにし)のひとつで,2月で最初の午の日を初午と言います。カレンダーには,十二支の入ったものが見られますね。今年の初午は2月12日です。きょうがお休みなので,給食では,明日,しもつかれを提供することにしました。栃木県では,稲荷神社に赤飯と一緒にお供えをして食べる風習があるようです。

その年のお正月に残った鮭やニンジン,大根,節分に残った大豆などを上手に利用した栄養たっぷりの素晴らしい料理です。節分の残り豆を使うものとされているので,給食でも,節分の日に余って使わなかった福豆を入れました。さあ,お味はどうでしょう。

明日の給食も楽しみです!

2月13日(火)給食の時間になりました。廊下ですれ違った子供たちに聞いてみると,何人かの子は「しもつかれ」を知らない,食べたことがないと言います。それでも,「お母さんが作ってくれました」という子もいたり,あるクラスでは,3分の1程度の子が家庭でも食べたことがあると答えてくれたりしました。給食で提供されるしもつかれは,子供たちが食べやすいように調理されているようです。「おいしい」と答えてくれる子がたくさんいました。ごちそうさまでした。

2月8日 4年体育

4年生は,体育の時間にフラッグフットボールに取り組んでいます。相手にタグを取られないようにボールをゴールまで運ぶゴール型ゲームです。走りながらボールをスローしたりキャッチしたりする動きに慣れるために何度か練習を重ねてきたようですが,相手がいる中でうまくパスをつなげていくのは難しそうです。それでも,次第に動きも活発になってきました。相手に捕まらずに,うまくパスをつないでゴールまでボールを運べるとチームプレーの楽しさを味わえるようになることでしょう。積極的にボールに触れながら,互いに声を掛け合って慣れていってほしいと思います。

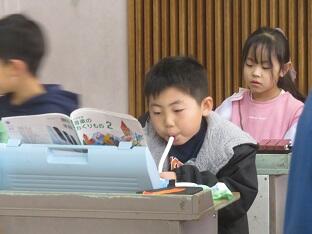

2月7日 授業参観

今年度最後の授業参観,懇談会がありました。保護者の皆様,お忙しい中ご来校くださりありがとうございました。

授業は,学年のまとめの時期ということもあって,1年間を振り返って,できるようになったことを紹介したり,体験学習や職業に関する講話を聴いての感想や自己の考えを発表したりする学級が多かったようです。問題を出し合ったり,問題の解き方を相談したりする学級の様子も見られました。

子供たちは1年間で大きく成長しました。成長した点を具体的に認め,賞賛し,自信をもって更に伸ばしていけるよう支援していきたいと思います。また,子供自らが改善点を見出し,粘り強く,主体的に課題解決に向けて取り組んでいけるよう,今後も指導を続けていきたいと思います。

2月5日 2年音楽

2年生の音楽の時間です。グループごとに合奏の練習をしているようです。鍵盤ハーモニカや木琴,カスタネットなどを使っての演奏です。子供たちの様子を見ていると,あるグループでは「もう少しゆっくりの方がいいかなあ?」「♪♪♪♫~」と,一人の子がメロディーを唱えながら速さを合わせようとしています。あるグループでは「このぐらいのリズムでたたくといいよ」「タン,タン,タン・・」と,木琴をたたく速度を伝え合っています。グループ練習では,互いに教え合ったり,工夫し合ったりする子供たち同士の対話の見られました。それぞれのグループの演奏を聴いてみたくなりました。