文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

3月11日 皆さん ありがとう!

6年生が奉仕作業に取り組んでいます。トイレや水道など,普段は手が回らないところを見付けて磨いてくれています。きれいになり,すっきりした気持ちで生活できます。時間をかけてじっくり磨いている様子も見られ,卒業を前にした6年生の気持ちも伝わります。みなさん,ありがとう!

3月10日 卒業式練習

卒業式の全体練習が行われました。卒業式は,学校生活の節目の行事として毎年行われるものではありますが,単に形式的に実施されているわけではありません。「6年間の学校生活を振り返り,児童が相互に祝い合って喜びを味わい,中学校生活への新たな希望と自覚をもつ」ことが実施の目的であり,子供たちがその意義を認識し,主体的に臨む態度をもつことが大切になります。主役である6年生が,個々にしっかりと自覚できるよう,今後の練習も重ねていきたいと思います。

また,全児童が参加して卒業式を行うことが本来の姿ではありますが,式場の規模の関係で,本校では在校生を代表して4年生と5年生が参加します。1年生から3年生は,前日に「お別れの会」として,声を掛け合う時間を設けておりますのでご了解ください。

3月10日 5年・3年体育

校庭では,5年生と3年生がそれぞれ体育の授業でサッカーのゲームをしています。気温も上がってきて活動しやすくなりました。全員がボールに慣れ親しむには個人差があるようですが,周囲からも声がかかり,皆,ゲームに注目している様子が分かります。それぞれ,自分の課題に合わせて練習に取り組めるといいですね。

3月10日 2年図画工作

2年生の図画工作です。テーマは「かぶってへんしん」です。子供たちは,変身したい「お面」を作ります。デザイン画を見ると,鬼や動物,その他の架空の生き物など様々です。歌舞伎のお面を考えている子もいるようです。のり水をつけたお花紙を色の組み合わせを考えながら貼り重ねて,張り子状のかぶりものをつくります。幾重にもお花紙を貼り付けて,顔の凸凹にも工夫をしている子もいました。全員が完成したら,みんなでお面を付けて集合写真を撮るのも楽しそうですね。

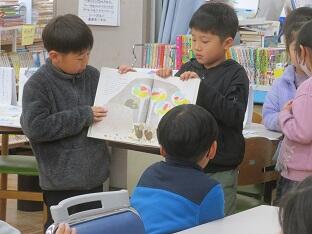

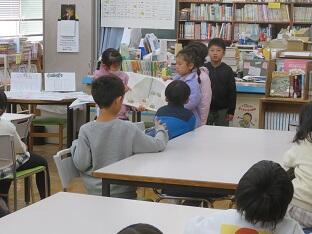

3月10日 1年生が・・・

図書室をのぞいてみると,係の子供たちでしょうか,大きめの絵本を持って読み聞かせをしています。本を持ちながら文章を読むのはなかなか大変です。それでも,順番に一生懸命に読んでいます。「大きな声ではっきりと・・・」というまでにはもう少し練習が必要かもしれませんが,皆,自分の役割を果たそうと頑張っていました。学級の友達も静かによく話を聴いています。協力してあげる姿勢も大切ですね。ぜひ,本を読むことに興味をもって,これからも読み聞かせをする楽しさを味わってほしいと思います。

3月10日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,鶏肉のから揚げ,おひたし,豚肉と切り干し大根の炒め物です。

切り干し大根は,大根を細く切り,天日で干して乾燥させた保存食材です。太陽の光を浴びることで甘みが増します。さらに,骨や歯を丈夫にするカルシウムや貧血の予防効果がある鉄などの栄養価が高くなります。切り干し大根には,見た目では想像できないぐらいのたくさんの栄養素が詰まっています。

きょうもおいしくいただきます!

3月7日 放課後子ども教室

放課後子ども教室の活動の様子をのぞいてみました。きょうは家庭科室でお菓子づくりをしています。この時間は低学年の子供たちが頑張っていました。「先生見て!」「これどう!」「おいしいよ!」と,友達と関わりながら楽しそうに活動しています。放課後子ども教室では,ものづくりやゲーム,集団遊び,サイクリング,校外への散策など,多様な活動をとおして,興味関心を広げたり,友達や異学年の子との関わりを深めたりしています。

3月7日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,コッペパン,セルフ焼きそばサンド,牛乳,豆腐入りかきたま汁,ヨーグルトです。

ヨーグルトは牛乳からつくられる乳製品です。健康長寿で有名な国,ブルガリアのコーカサス地方でよく食べられています。そのため,ヨーグルトは長寿に効果があるのではと注目されてきたようです。

きょうもおいしくいただきます!

きょうは2年生の教室をのぞいてみました。焼きそばを上手につまんでパンにはさんでいます。おいしそうに焼きそばサンドをほおばっていました。

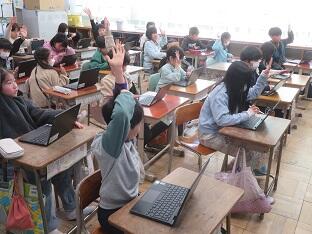

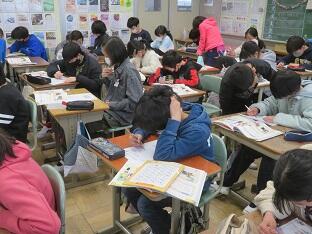

3月7日 3年プログラミング

きょうは3年生がプログラミングの学習に取り組んでいます。ICT支援員さんも教室に入って,個別に支援してくれています。3年生は,平面でアニメーションを動かす課題のようです。一つ一つ子供たちが操作しているのを確認しながら進めていきます。だれかが「分かんない」とつぶやくと,すかさず近くの子が手助けに入ります。アニメーションが動くと歓声も上がります。慣れてくると時間の設定を変えながら動きのバリエーションを増やしていきました。子供たちは,自分が指示したとおりに動いてくれる楽しさや予想しなかった動きの面白さに夢中になっているようです。

3月6日 委員会活動

今年度最後の委員会活動です。1年間の反省と次年度へ向けての改善策等が話し合われています。運営委員会の様子をのぞいてみました。あいさつ運動やハートフル活動等について,次年度へ向けての取組について話し合っていました。学級ごとに委員が集まって相談をしているようですが,どのクラスの子供たちも真剣に考えている様子が伝わりました。じっくり時間をかければたくさんのアイデアが出てきそうです。今年一年の活動を振り返って,子供たちなりに「もっとこうしたい」という思いをもっていることが分かりました。それらのアイデアを,先生の支援を受けながら,実現可能な段階にまで引き上げ,粘り強く実践していってほしいと思います。

3月5日 一斉下校

きょうの一斉下校の集まりのときに,登校班の班長の引継ぎを行いました。班長タグが新しい班長さんに渡され,明日からは,6年生は最後尾で班の人たちの様子を見守ることとなります。これまで班長さんとして頑張ってくれた6年生,ご苦労様でした。ありがとう!これからも新しい班長さんを助け,安全な登校を心掛けてくださいね。

班長を引き継いだ5年生に,班長になった気持ちを聞いてみると「頑張りたいです」「うれしいです」といった言葉が返ってきました。低学年の子供たちの様子を気にしながら歩くのは結構つかれるかもしれません。勿論,気を取られて自分が危ない場面に合わないようにしてほしいです。明日からも,安全を願いながら,元気に登校してくる皆さんを迎えたいです。

3月5日 雨の日も楽しく・・・

きょうは,せっかくのロング昼休みですが冷たい雨が降り続いています。子供たちは室内でどのように過ごしているのでしょうか。教室を回っていると,子供たちの楽しそうな笑い声が響いてきました。1年生のあるクラスでは室内遊びをしていました。係の子でしょうか,みんなにゲームの進め方を説明していました。「〇〇を言ってボールを回してください」「時間がきてボールをもっていた人は・・・」みんな楽しそうにボールを回しています。「ボールをもっていた人は先生に何か一言を・・・」ちょっぴり恥ずかしそうにしながらも普段のお礼を言葉にして伝えたようです。周りの子からも拍手が起こり,また楽しい雰囲気に包まれました。

3月5日 3年理科

3年生の理科の授業です。「ものと重さ」の学習です。きょうは「ものの形を変えたとき重さはどうなるか」について実験を通して調べます。理科の学習では3年生が実験の入り口です。予想して仮説を立て,実験を通して,結果をまとめ考察する,といった流れに少しずつ近づいていきますが,大切なことは,変える条件と変えない条件を明確にすることです。今回の実験では,粘土を使って,形を変えたときの重さを比べるのですから,もとの粘土の量を決めておいて,形を変えながらその都度重さを量ることになります。そのことを先生は子供たちにしっかり確認をしていきます。また,粘土の量が変わってもいけません。変えるのは形だけです。分かっていそうでもしっかり理解していないと,ただ重さを量ることだけの活動になってしまいます。子供たちは,先生の話をうなずきながらよく聞いていました。電子天秤の使い方もしっかり復習できているようです。結果はどうなるか,楽しみですね。

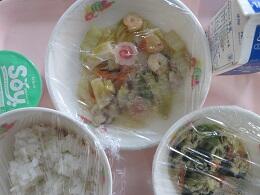

3月5日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,セルフ中華丼,春雨中華スープ,豆乳アイスです。

エビには,クルマエビのように「泳ぐエビ」とイセエビのように「歩くエビ」があり,合わせて約2,500種類いるそうです。エビは,きょうの中華丼のような中華料理のほか,ピラフ,パスタ,エビフライなど様々な料理に大活躍する食材です。

きょうもおいしくいただきます!

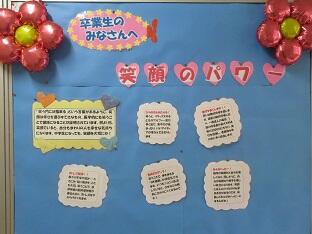

3月5日 もうすぐ・・・

卒業式まであと2週間ほどとなりました。校内には,卒業に向けた飾りやメッセージが掲示されるようになりました。写真は保健室前の掲示です。「笑顔」をテーマにして子供たちに向けたメッセージが贈られています。「笑う門には福来る」,中学生になっても笑顔を大切に!・・・養護教諭の願いが込められています。

3月4日 休み時間

きょうは気温が低くとても寒い1日となりました。「さむーい!」「きょうが一番寒いよー」と話しながら4年生の子供たちが校庭に出ていきます。寒い日でも,いつものように縄跳びのコーナーには子供たちがいっぱい集まっています。「先生!見てて!」「〇〇跳びができるようになったよ!」などと,何人かの子供たちが話しかけてきます。上級生が下級生に跳び方を教えたり,一緒に縄跳びで遊んだりする姿も見られました。

3月4日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,鶏肉の漬け込み焼き,塩昆布和え,味噌けんちん汁です。

きょうは鶏肉の漬け込み焼きです。ネギやニンジンと一緒に,砂糖,日本酒,みりん,しょうゆで漬け込んで焼きました。料理には砂糖も使います。ただ甘みをつけるだけでなく,肉をやわらかく保ったり,料理を深い味わいにしたりする効果があります。

きょうもおいしくいただきます!

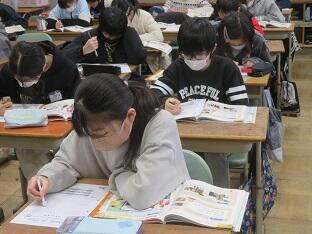

3月3日 5年外国語

5年生の外国語の授業です。きょうは,子供たちがAlphabetに真剣に向き合っています。テーマは「町内の場所(町の中にある色々な建物)」です。ワークシートを使って「パン屋」「銀行」「病院」などの英単語を探していきます。探す建物の単語は大文字と小文字で表記されていますが,ワークシートには大文字のAlphabetのみがランダムに表示されているので,小文字から大文字に変換して探す必要があります。また,「スーパーマーケット」などの長めの単語を探すのはちょっと大変そうです。「エス,ユー,ピー,イー・・・」と小声でつぶやいたり,小文字を大文字に変換してメモを取ったりしながら見付けています。暫くすると「いくつ見つかった?」「ショッピングセンターってどこ?」と友達同士,情報交換が始まりました。中には「sports centerを教えるから,supermarketを教えて・・」と交換条件を出す子もいます。授業の終わりごろに,やっと数人「できた!」という声が上がりました。文字を探しながら自然にAlphabetに親しんでいました。

3月3日 いただきます!

給食室からきょうの給食の献立をお知らせします。きょうは,麦入りご飯,牛乳,セルフ五目ご飯,鰆のネギみそ焼き,お吸い物,ひなあられです。

きょうは「ひな祭り」の献立です。ひな祭りは別名「桃の節句」とも言われます。昔から桃の木は病気を追い払う不老長寿の木とされていて,とても縁起がよい植物です。また,ひな祭りには「はまぐりのお吸い物」を食べます。はまぐりなどの二枚貝は,対の貝殻しか絶対に合わないことから,相性のよい結婚相手と結ばれてほしいという願いが込められているようです。

きょうもおいしくいただきます!

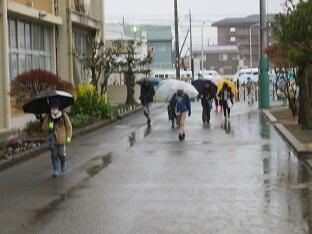

3月3日 雨の日の登校

久しぶりの雨です。何日ぶりでしょうか。傘を差しながらの登校も久しぶりです。雨の日はなんとなく気持ちも沈みがちですが,「おはようございます」と元気に声を掛けられると,とてもさわやかな気分になります。色とりどりの傘の花が開いています。昇降口は傘の始末をする子供たちで混雑してきました。みんな,傘についている水滴を落としてから傘をしっかり閉じて校舎に入っていきます。中には,水たまりが気になる子もいるようですね。