文字

背景

行間

最近の出来事

10月7日(木)の給食

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

とりにくのつけこみやき からしあえ

まろやかみそしる

【こめと伝統芸能】

日本で古くから伝わる伝統芸能には,コメにかかわる行事から生まれたものがあります。

例えば,すもうは豊作をいのる儀式から生まれました。

また,おおぜいで田植えなどの農作業をするときに,呼吸を合わせるためにうたった歌が,今も民謡として残っています。

★明日から,若松原の中村さんの田んぼでとれた新米を給食に出します。お楽しみに!

試みた説明会

「このコロナ禍でどのように?」と検討していた中,学年の創意により,新たな方法で説明会実施にチャレンジしました。

子どもは帰宅後に,保護者の方と一緒に一人一台端末を活用して参加です。

時間までに「令和3年度6学年」のMeetに入って準備完了です。

学校では,時間に開始。

学校長からのあいさつに始まり,

学校長からのあいさつに始まり,

学年主任から修学旅行先決定までの経緯,担任の思い,新型コロナウイルス感

染症拡大防止のための方策等を説明しました。

次に,子どもたちに事前に配布していた資料や,配信資料を確認し,

最後に,今後の予定を伝えて終了しました。

学校と各家庭がつながって説明会に要した時間は15分でした。

新たな一歩のチャレンジでした。

整えます(4年生)

「それぞれの種目等の並び方がわかる」

4年生の,運動会初練習のめあては,これです。

開会式の隊形を確認後は「イシンデンシン体操」の練習です。

T:「間違ってもいいよ。大切なことは,間違っても堂々と踊ること。」

児童席への移動はじめ!

座席の位置確認。

座席から,競技スタートの隊形に,直接並びます!

「笛の合図で向きを変える,行動開始」「手の振り方」「話をしないで並ぶ」「自分で確認,前へならえ」

簡潔な教師の指示をよく聞き,自ら行動しようとしていた4年生。

一人一人の気合いがたし算されて,4年生1回目の全体練習,花丸です。

10月6日(水)の給食

しょくパン はちみつ ぎゅうにゅう

あじのチーズやき カレースープ オレンジ

【食品ロス】

10月は食品ロス削減月間です。

食品ロスとは,食べられるのにさまざまな理由で捨てられてしまう食品のことです。

日本の食品ロスの量は年間600万トン(平成30年度推計)です。これは一人当たりが毎日お茶わん1杯分のごはんを捨てているのと同じ量です。

食品ロスの原因の一つに「食べ残し」があります。大切な食べ物を無駄にしないためにできる工夫を考えてみましょう。

参考:少年写真新聞社 給食ニュースNo.1839付録2021年9月18日発行

おにぎりの日

台所でがんばっておにぎりをにぎってきた子どもたちの姿が,浮かんできます。

ご協力ありがとうございました。

登校してくるときの姿です。

いよいよ給食の時間。

「いただきます」の後には,一番におにぎりを口にした子が多く見られました。

給食委員会からは,おにぎりをにぎるこつがテレビ放送で紹介されました。

「すばやく かるく ぎゅっと」「ラップに塩をかけて ごはんをのせてにぎる」

「丸くするときは おわんとおわんをくっつけて」「のりをつけると 手に付きにくく食べやすい」「感謝の気持ちで にぎろう」

実感が込められた,紹介でした。

そして,最後に

「これからもご飯を炊いたり,よそったりしてみましょう」と。

下校時になっても,自分が作ったおにぎりの話,具の話を教えてくれる子どもたちがいました。

手作りのおにぎりで,今日一日,子どもたちの心は満たされていました。

ダンス はじての一歩(3年生)

ステージ上の先生の動きをまねながら,繰り返しの練習が続きます。

「1・2・3・4」「5・6・7・8」

一区切りをつけて,では「音楽に合わせ通してやってみましょう。」と・・・

先生の声かけに,子どもたちは意欲満々です。

さすが3年生!「そろっている!きれい!きれい!」と称賛の声を受けました。

後半には,精鋭ダンス部隊がステージに登場です。

練習を終えた子どもたち。

「ダンスの動画は見てきたけど,実際に動いてみてよくわかった」

「いろいろな動きをするのが楽しかった」「とにかく楽しかった」と。

テンポのいい曲に合わせた,乗り乗りの仕上がりが楽しみです。

10月5日(火)の給食

【おにぎりの日】

ぎゅうにゅう

やきざかな(さけ) アーモンドあえ

ぶたにくときりぼしだいこんのいためもの

【おにぎりの日】

今日は「おにぎりの日」です。

自分にあったごはんの量を考えて作ることができましたか?みなさんが一生懸命作ったおにぎりは,どれもおいしそうですね。

細菌やウイルスが体に侵入するのを防ぐ仕組みや働きのことを免疫といいます。

免疫力を高めて,健康にすごすためには,栄養バランスのよい食事をとることが大切です。

主食(米,パン,麺),主菜(肉,魚,卵,豆),副菜(野菜,海草,きのこ)がそろった食事を心がけましょう。

自分に合った量をとることも大切です。ごはんの量以外にも給食のおかずの内容や量を参考にしましょう。

心意気(6年生)

自分軸でぶれない心で,運動会練習に臨んでいる6年生の姿です。

ご覧ください。

練習の締めの言葉は「自分から動く」「自分からやってみる」でした。

この言葉を胸に,次回,さらなる高みを目指してチャレンジが進んでいくことでしょう。

6年生の心意気に感動しました。

10月4日(月)の給食

セルフまいたけごはん ぎゅうにゅう

あつやきたまご もやしとにらのいためもの

きょほうゼリー

【宇都宮のおにぎり駅弁】

明治18年(1885年)に,宇都宮駅で日本で初めて駅弁が販売されたといわれています。その時の駅弁は,おにぎり2個とたくあんを竹の皮で包んだものだったそうです。

明日は「おにぎりの日」です。

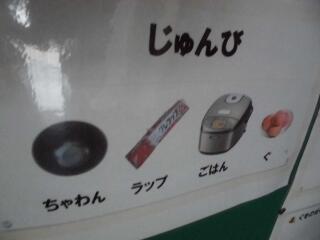

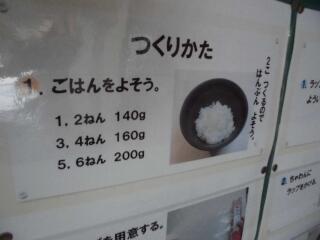

みなさんはどんなおにぎりを作りますか? 昇降口におにぎりの作り方を掲示してありますので,参考にしてください。

初めての練習(1年生)

校庭に集合していたのは1年生。初めての練習とは思えない一人一人の姿に感動しました。ご覧ください。

初めての練習で得た1年生の学び。服装の整え方,帽子のかぶり方,座ってから立つときの姿勢,立ち姿勢のかかと意識,前ならえ・休めの基本姿勢,話をしないで待つこと,走って転んでしまっても起きあがって最後までがんばること。・・・

一つ一つの教えに,心の中で「はい!」と返事をし,全力でがんばっていた1年生。

第1回目の練習で,全員に,花丸をあげたいと思います。

おにぎりの日にむけて

家庭と連携して実施することで,食事について親子で考える機会とし,子どもたちには食への関心を高め,感謝の心を育むことをねらって行います。

先週には給食の時間にテレビ放送でおにぎりの作り方をお知らせしました。

また,それらの情報を掲示して,子どもたちがもう一度見て分かるよう、そのコーナーを設置しています。

子どもたちは,すでにどんな形のおにぎりにしようか,中の具は何にしようか決めているところです。自分でできそうなことにチャレンジする姿を,ご家庭で応援いただければありがたいです。

早朝からお世話になりますが,ご協力をよろしくお願いいたします。

いじめゼロ集会

1日(金)には朝の時間に「いじめゼロ集会」をテレビ放送で行いました。

内容は次のとおりです。

1 代表委員等による読み聞かせがありました。

「たった さんびきだけの いけ」というお話しです。

「カメ,おたまじゃくし,魚」といった三者の関係性の中で,1匹が相手に対して身勝手な行動を繰り返していきます。あるとき自分の身勝手さに初めて気づき,自ら反省し相手の命を守るために全力を尽くすというお話しでした。

2 「親子いじめゼロ標語」クラス代表作品発表です。

1年生から6年生までのクラス代表作品が紹介されました,

以下,その中からいくつかを紹介します。

・そのことば 相手をチクチクさせてない?

・チクチクを フワフワ言葉にかえてみよう

・いやなこと 黙ってないで 伝えよう

・「からかっただけで イジメじゃない」 決めるのは相手 きみじゃない

・だいじょうぶ 勇気だして 声かけよう

・さみしそう 気づいたときは よりそって

・やめてよね こしょこしょ話は いじめだよ

・むしをする それもりっぱな いじめだよ

・その言葉 傷つくことに 気がついて

・気づいたら 勇気を出して 声かけよう

・みんなもっている自分色 だから世界は 無限色

・見のがさないで注意する みんなの勇気で いじめゼロ

・「ねえやめて」いわれる前に 考えて

・いじめより 相手のいいとこ 見つけよう

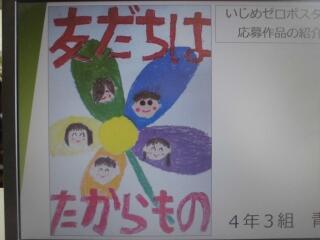

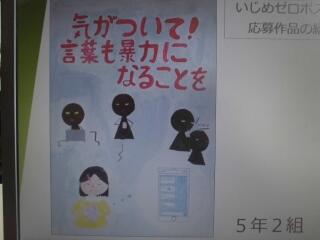

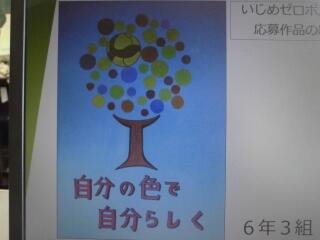

3 三つ目は「いじめポスター」の紹介でした。

2年生から6年生まで数多くの作品の応募がありました。

その中でのいくつかの作品を紹介します。

いじめゼロ月間を機会として「いじめゼロ しない 負けない 許さない」のスローガンのもと,各学級で具体的な指導・いじめ対策の取組を充実させていきます。学年の発達段階にあわせて,「いじめは絶対に許さない」の認識を高めてまいります。

10月1日(金)の給食

じゅうろっこくごはん ぎゅうにゅう

さばのみそに ごまあえ よしのじる

あじつけのり

【十六穀ごはん】

今日のご飯には,麦,黒米,押し麦,もちきび,もちあわ,胚芽米,アマランサス,うるちひえ,玄米胚芽,赤米,大豆,黒豆,小豆,はと麦,たかきび,もち米が入っています。

いくつ見つけられますか?

栄養たっぷりのご飯です。よく味わってみてください。

空気をとじこめると(4年生)

子どもたちは,袋の中に集めています。

そう,目には見えない空気を懸命に集めています。

T:「さわるとどんな感じがするかな?」

C:「柔らかい」「くずれない」「枕になりそう」「かたい」

「先生の方がかたかった」「押したら圧がかかった」

T:「えっ?圧ってどういうこと?」

C:「押し返される感じ」

T:「固い方と柔らかい方では,どちらが圧がかかるのかな?」

「これって,なんで何だろうね?」

C:「力で押すと元に戻ろうとするんじゃない」

ここで具体物としてボールの登場。さらに先生からの問いかけが入りました。

T:「弾むボールと弾まないボールの違いって?」

「空気の量が入っているボールと入っていないボールの弾み方の違いは?」

そこで,子どもたちに伝えられたことは。

「これからの学習の

「閉じこめた空気がどんなふうに働くのか,自分の言葉で説明できること。」

「押したらなぜ戻るのか,自分の言葉で説明できること」です。

いよいよ次の時間から,空気でっぽうを使っての実験が始まります。

玉の位置をどこに置けば一番飛ぶのでしょうか。

これからの子どもたちの発見が楽しみです。

9月30日(木)の給食

むぎいりごはん ぎゅうにゅう えだまめのかきあげ

だいこんおろし いなかじる

【ちりめんじゃことしらす】

「ちりめんじゃこ」と「しらす」は,どちらもいわしの稚魚を使った食材です。

生のしらすを釜ゆでしただけのものを「釜揚げしらす」,釜ゆでした後に,少し乾燥させたものを「しらす(ぼし)」,しっかりと乾燥させたものを「ちりめんじゃこ」といいます。

骨ごと食べられるので,不足しがちなカルシウムをたくさんとることができます。

ソワソワしているのは・・・?(3年生)

なんだか休み時間の子どもたちの様子がいつもと違います。何でだろうと4時間目終了後,その原因が判明しました。

「今日はミートスパゲティだ!」

「好きすぎてずっと考えていた~」

この時間のために今日の勉強を頑張ったと言っていた子どもたちが多くいました。

そんな楽しみにしていた給食の時間。黙食ですが,今日は一段と静かに全集中で食べていました。(笑)

「おいしくて頬っぺたが落ちる~!」

「おいしくて頬っぺたが落ちる~!」「大きな口にたくさん入れちゃいました!」

今日もぺろりと完食しました!

「おいしくてまた食べたい」と,笑顔でごちそうさまをしました!

運動会練習始まっています(5年生)

9月も終わりに近づき,運動会の時期が近づいてきました。

5年生も運動会に向けた練習を少しずつ始めています。

新田小の5・6年生といったら,ソーラン節!

お兄ちゃん,お姉ちゃんが新田で踊っていた子どもも多く,「早く練習したい!」と言う声をたくさん聞いていました。

第1回目の今日は,なんと先生役として6年生の精鋭部隊のみなさんが教えに来てくれました。

まずは6年生の踊りをじっくり観察します。

6年生のキレのある動きを5年生は食い入るように見ていました。

次に6年生の解説のもと,1つ1つのふりを確認していきます。

「6年生は簡単に踊っているように見えたけど,難しいね。」

最後は初めて音楽に合わせて踊りました。初めてとは思えない動きに先生たちはびくり!

10月23日(土)の本番がとっても楽しみに思える1時間でした

9月29日(水)

スパゲティー ミートソース ぎゅうにゅう

こんにゃくサラダ アセロラゼリー

【ミートソース】

ミートソースは,イタリア北部ボローニャ地方のソースです。

ひき肉・玉ねぎ・人参などの野菜のみじん切りを炒め,トマトの酸味をきかせます。赤ワインも入れ,肉と野菜のうまみを煮詰めたソースです。

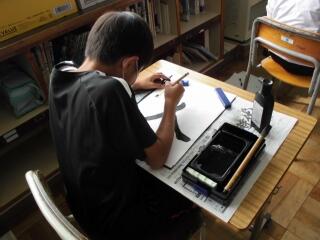

はらい「人」(3年生)

3年生,書道の時間です。

書道を学び初めてから半年が過ぎた今。

これまで,横画の「一」,たて画と点の「下」,おれの「日」と進めてきて,

今日は,はらいの「人」です。

子どもたちに声をかけると,「はらいは,かんたん!」と返ってきました。

この半年で,筆の扱いの慣れが伝わってきました。

さらに,

この姿勢。自然に姿勢を正して,構えていることに成長を感じました。

担任の目には,準備はもちろん,子どもたちの片付けの手早さが残り,何より「手の汚れが少なくなってきている」ことに気付いていました。

作品を提出する子どもたちの姿からは「やっとできた」「これに決めた!」などと自信が感じられます。

9月28日(火)の給食

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

とりにくのこうみやき もやしとニラのごまあえ

かんこくふうみそしる

【ごはんの量を確認しよう】

10月5日は「おにぎりの日」です。

おいしいおにぎりを作ってください。

みなさんに必要なごはんの量は,1,2年生140g,3,4年生160g,5,6年生200gくらいです。

(必要な量は,体格や運動量によってかわります。)

給食のごはんの量が目安になりますので,どのくらいかよく確認してみましょう。