文字

背景

行間

ブログ

日誌

学習サポート授業がスタートしました

7月31日(月)から,学習サポート授業がスタートしました。これは,学力向上の一環で実施されるもので,全学年から希望する生徒が参加し,自己の学力補充と強化を図るものです。今年度は,開催期間を例年の5日間から7日間へと延長し,更に,指導の先生を増員して開催しています。生徒たちの意欲も高まっており,講座参加延べ人数は,約1,600人を予定しています。少しでも生徒の学力向上につながることを願っています。

陽西地域学校園 親子料理教室を実施しました

7月31日(月)に,陽西地域学校園 親子料理教室を実施しました。対象者は,小中学生とその保護者で,料理を通して「バランスのとれた食事」について考えることを目的としています。講師に,渡辺家庭料理教室食育インストラクター 渡辺仁子先生をお招きし,陽西中生2名,小学生27名とその保護者が参加し「ジャジャ麺」などをつくりました。親子や友達と和気あいあいに楽しく料理をし,「食」について考える良い機会になりました。

渡辺仁子先生による丁寧な説明

さすが中学生 包丁さばきが素晴らしい!

おいしそうなジャジャ麺が出来上がりました!

渡辺仁子先生による丁寧な説明

さすが中学生 包丁さばきが素晴らしい!

おいしそうなジャジャ麺が出来上がりました!

栃木県吹奏楽コンクールで金賞を受賞しました

7月30日(日)に開催されました栃木県吹奏楽コンクールで陽西中吹奏楽部が素晴らしい演奏をし「金賞」を受賞いたしました。先に行われた「スクールバンドフェスティバル」の演奏よりさらに調和のとれた音楽になり,聴いているものの心を魅了しました。生徒一人一人の練習の成果が,実を結んだものと思います。

県総合体育大会で陽西中生が活躍しました

7月28日(金)から開催されました県総合体育大会で陽西中生が活躍しました。地区大会よりさらにレベルが上がり,一試合勝ち上がることの困難さを実感させられました。最後まであきらめずに競技をする陽西中生の姿を誇りに思います。選手そして応援の生徒皆さん,「よく頑張りました。そしてお疲れ様!」。また,お忙しい中,応援に駆け付けてくださいました保護者の皆様にも感謝申し上げます。

女子卓球

女子弓道

宇河地区総合体育大会で陽西中生が活躍しました

21日(金)から開催されました宇河地区総合体育大会で,陽西中生が活躍しました。この大会は,3年生が出場できる最後の大会で,どの種目も接戦になることが予想されていました。陽西中生は,苦しい展開になっても最後まであきらめず,励ましあいながら心を一つにして戦い,応援している者の心に感動を与えました。試合を終えた生徒の表情には,勝敗にかかわらず,「力を出し切った!」という満足感が表れていました。保護者の皆様には,大変暑い中,応援ありがとうございました。試合の結果は,以下の通りです。

【団体】

〇女子弓道 優 勝 県大会出場

〇男子弓道 ベスト12 県大会出場

〇女子卓球 準優勝 県大会出場

〇男子剣道 ベスト8 県大会出場

【個人】

県大会出場 男子弓道,男女卓球,女子剣道,男女陸上,水泳

優勝した女子弓道

女子弓道

女子バスケット

野 球

サッカー

男子剣道

女子剣道

女子バレーボール

男子卓球

【団体】

〇女子弓道 優 勝 県大会出場

〇男子弓道 ベスト12 県大会出場

〇女子卓球 準優勝 県大会出場

〇男子剣道 ベスト8 県大会出場

【個人】

県大会出場 男子弓道,男女卓球,女子剣道,男女陸上,水泳

優勝した女子弓道

女子弓道

女子バスケット

野 球

サッカー

男子剣道

女子剣道

女子バレーボール

男子卓球

生徒会主催のクリーンアップ運動が行われました

7月25日(火)生徒会主催のクリーンアップ運動が行われました。総勢334人のボランティアの生徒が集まり。学校内の清掃活動に取り組みました。普段の学校生活では気づかない場所の草むしりを行うことで,学校の美化に貢献することができました。

また,校内の除草活動や身の回りの備品の保全管理を行っている学校業務嘱託員の小針先生に感謝の気持ちを伝えることで,自分たちの学校生活が様々な人々によって支えられていることに気づくことができたと思います。

朝早い時間の集合にもかかわらず,多くの生徒が参加してくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。参加してくれた生徒の皆さん,ご苦労様でした。

また,校内の除草活動や身の回りの備品の保全管理を行っている学校業務嘱託員の小針先生に感謝の気持ちを伝えることで,自分たちの学校生活が様々な人々によって支えられていることに気づくことができたと思います。

朝早い時間の集合にもかかわらず,多くの生徒が参加してくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。参加してくれた生徒の皆さん,ご苦労様でした。

夏休み前全校集会が行われました

7月20日(木), 夏休み前全校集会が行われました。学校長から今学期の陽西中生徒の成長の様子や「ことば」に込められた人の想いについての話があり,生徒は真剣に聞き入っていました。また,生徒指導主事から夏休みの過ごし方についての諸注意がありました。今年の夏休みは,8月27日までの38日間です。それぞれの学年に応じて有意義な日々を過ごし,休み明けにはまた元気な顔を見せてもらいたいと思います。

学校長の話を真剣に聞く生徒

生徒指導主事からの話(夏休みの過ごし方)

生徒会長から九州北部豪雨被害募金の協力のお礼がありました。

文化祭実行委員長からスローガンとシンボルマーク募集のお知らせがありました。

学校長の話を真剣に聞く生徒

生徒指導主事からの話(夏休みの過ごし方)

生徒会長から九州北部豪雨被害募金の協力のお礼がありました。

文化祭実行委員長からスローガンとシンボルマーク募集のお知らせがありました。

社会福祉協議会に募金を届けました

7月19日(水),生徒会長が宇都宮市社会福祉協議会に募金を届けました。これは,先日,九州北部で発生した豪雨により,大きな被害が出たことを知った生徒たちから,募金活動を行おうという声が上がり,生徒会執行部が全校生徒と先生方に呼びかけて行ったものです。夏休みが近いため,わずか3日間の募金活動でしたが,総額31,459円集まりました。下の写真は,みんなの気持ちがこもった,ずっしりと重い袋を,社会福祉協議会の事務局長さんに手渡しているところです。この募金は,日本赤十字を通して,被災地に届けられるとのことです。みなさん,ご協力ありがとうございました。

総体宇河地区大会,文化部コンクールの通知を配布しました

本日,宇河地区総体及び夏休み中に行われる文化部コンクールについての通知を配布しました。応援よろしくお願いします。

配布したプリントは,下記PDFファイルでご覧いただくことができます。

H29 宇河総体大会について(.pdf

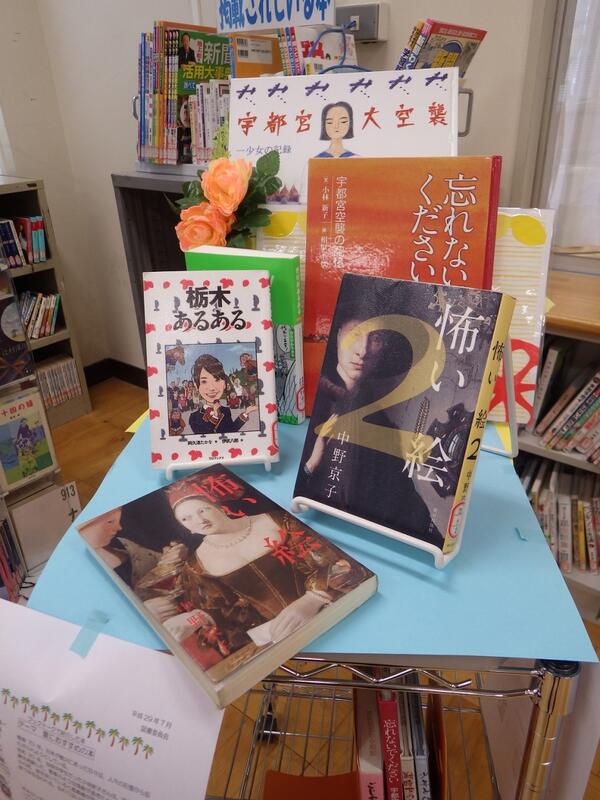

図書委員によるブックトークを行いました

7月19日(水)給食の時間に,図書委員によるブックトークを行いました。「夏におすすめの本」をテーマに,3冊の本を紹介しました。実際の本を手にして,あらすじやおすすめのポイント,挿絵の紹介を行ったので,生徒はテレビ画面を興味深く見ていました。

給食後,昼休みになると大勢の生徒が図書館にきて,早速紹介した本を借りたり,夏休みに読む本を探す姿が見られました。

今年の図書委員会は,生徒のみなさんにたくさんの本を読んでもらうことを目標にしているので,この取組をしてよかったと充実感を味わうことができました。

今回,紹介した本は次の3冊です。

宇都宮大空襲ー少女の記録 小板橋武 文・絵(随想者)

栃木あるある 阿久津たかを 著(TOブックス)

怖い絵 中野京子 著(朝日出版社)

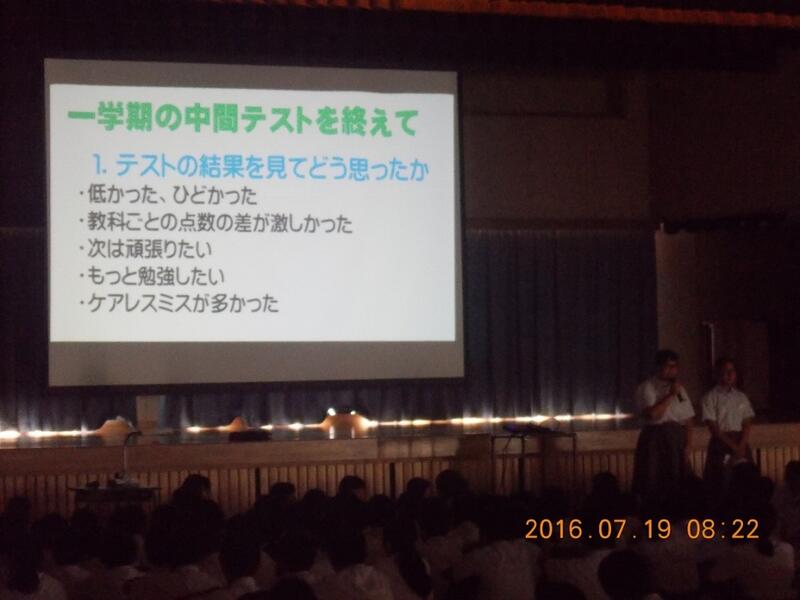

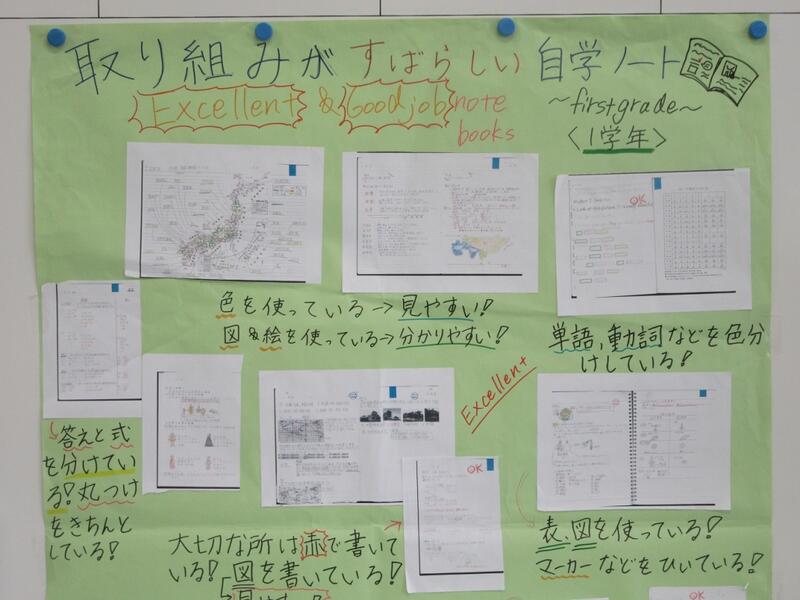

生徒会朝会を行いました

7月19日(水)に生徒会朝会を行いました。今回の担当は,学習委員会でした。これまでの自主学習についての取組,中間テストの反省,日頃の学習についての悩みなどについて,プロジェクターを使用して,わかりやすく説明してくれました。

自主学習への取組については,各学年の,工夫してまとめている自学ノートの例をスクリーンに提示しました。中間テストの反省では,生徒からのアンケート結果を発表しました。生徒が学習していて困っていることに対しては,その場で4名の先生方から具体的なアドバイスを聞くことができました。それぞれの先生の話は,今日からの実践にすぐに役立つような内容でした。

もうすぐ夏休みです。今回の学習委員会の発表から学んだことを生かして,しっかり学習に取り組んでいきましょう。

選手激励会が行われました

7月12日(水)の朝会で部活動選手激励会が行われました。詳細は部活動のページをぜひご覧ください。

部活動のページへはこちらから

部活動のページへはこちらから

高校一日体験学習の事前指導を行いました

3年生では,夏休みに参加する高校一日体験学習の事前指導を行いました。

校長先生から,進路選択に向けて,「現実を見て,甘えを捨て,万全の準備を怠らず,悔いの残らない受験になるよう頑張ってほしい」と熱いお話をいただきました。3年生へのエールをしっかりと受け止め,自分の心を育てていきましょう。

さらに,一日体験学習について,それぞれが参加する高校への引率教員と集合場所等について確認も行いました。参加高校の集合時間の10分前が陽西中学校の集合時間です。学校でも交通安全等十分に気を付けるよう注意を促しましたが,ご家庭でも往復の経路などご確認をお願いいたします。

校長先生から,進路選択に向けて,「現実を見て,甘えを捨て,万全の準備を怠らず,悔いの残らない受験になるよう頑張ってほしい」と熱いお話をいただきました。3年生へのエールをしっかりと受け止め,自分の心を育てていきましょう。

さらに,一日体験学習について,それぞれが参加する高校への引率教員と集合場所等について確認も行いました。参加高校の集合時間の10分前が陽西中学校の集合時間です。学校でも交通安全等十分に気を付けるよう注意を促しましたが,ご家庭でも往復の経路などご確認をお願いいたします。

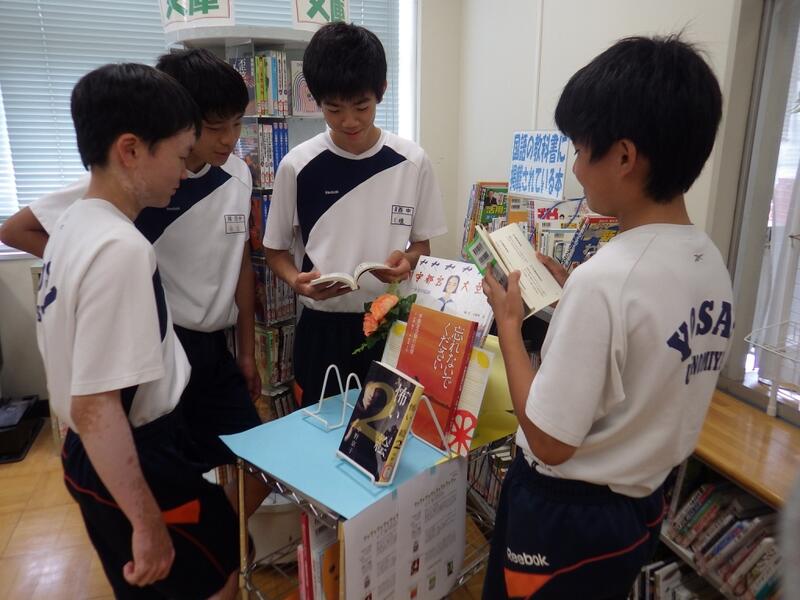

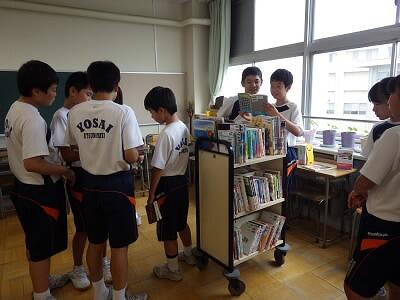

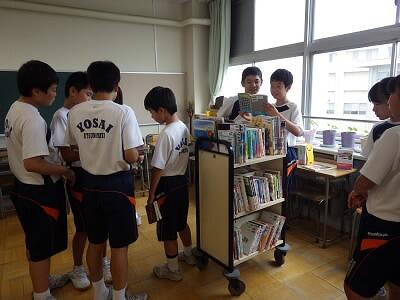

出張図書館が行われました。

夏休みを前に,出張図書館が行われました。これは,昼休みに各学年フロアーの学習室に図書館が出張してくる取組です。なかなか図書館に行けない人や,多すぎる本の中から自分の好みの本を見つけられない人のために,様々なジャンルの本をそろえて,図書館が身近なところまでやってくるものです。

7月13日(木)は,2年生のフロアーで行われました。開館とともに,60名ほどの2年生が続々と入館して,本を手に取って夏休みに読みたい本を選んだり,借りる手続きをしたりしました。手続きが済んだ本は,翌日に図書委員が届けてくれるという新しいシステムです。20分ほどの間に20冊を超える本が貸し出されることになりました。

夏休み,自由に使える時間が増える中で,普段はゆっくりと楽しむことができない読書に親しんで,世界を広げていってほしいと思います。

7月13日(木)は,2年生のフロアーで行われました。開館とともに,60名ほどの2年生が続々と入館して,本を手に取って夏休みに読みたい本を選んだり,借りる手続きをしたりしました。手続きが済んだ本は,翌日に図書委員が届けてくれるという新しいシステムです。20分ほどの間に20冊を超える本が貸し出されることになりました。

夏休み,自由に使える時間が増える中で,普段はゆっくりと楽しむことができない読書に親しんで,世界を広げていってほしいと思います。

手作り味噌教室が行われました

7月10日(月)手作り味噌教室が行われました。

詳しくはこちらをご覧ください。

みそ作り29.7 .pdf

詳しくはこちらをご覧ください。

みそ作り29.7 .pdf

全校保護者会を開催しました

1学期前半のお子様の成長の様子をお知らせするとともに,お子様の夏休みが有意義なものになるよう,また,ご家庭と学校とが連携をさらに深められるようにするために,7月11日(火)に全校保護者会を行いました。

6校時は,全クラス授業を公開しました。3年生の体育の授業は,体育館屋上に新しく作られたプールで行われ,多くの保護者の皆様に活動する様子を参観していただくことができました。

【1年生の授業公開の様子】

【2年生の授業公開の様子】

【3年生の授業公開の様子】

その後,学年ごとに分かれて,それぞれの担当者から学習・生活・進路等についてご説明させていただくとともに,夏休み中に学力向上を目指して行う「学習サポート」の取組についてもお知らせしました。

今年度の「学習サポート」は,これまでの5日間から7日間に実施日を増やすとともに,生徒たちの学力の実態や興味関心に応じた講座を多く開設することにより,学力向上に結びつけられるよう工夫しています。また,新たな取組として,陽西中学校魅力ある地域協議会のサポートを受けることにより,宇都宮大学の学生を講師として招聘するなど,従来の取組をリニューアルしています。現在,「学習サポート」の受講希望者を募っていますので,ぜひ,ご活用ください。 提出締切 7月14日(金)

6校時は,全クラス授業を公開しました。3年生の体育の授業は,体育館屋上に新しく作られたプールで行われ,多くの保護者の皆様に活動する様子を参観していただくことができました。

【1年生の授業公開の様子】

【2年生の授業公開の様子】

【3年生の授業公開の様子】

その後,学年ごとに分かれて,それぞれの担当者から学習・生活・進路等についてご説明させていただくとともに,夏休み中に学力向上を目指して行う「学習サポート」の取組についてもお知らせしました。

今年度の「学習サポート」は,これまでの5日間から7日間に実施日を増やすとともに,生徒たちの学力の実態や興味関心に応じた講座を多く開設することにより,学力向上に結びつけられるよう工夫しています。また,新たな取組として,陽西中学校魅力ある地域協議会のサポートを受けることにより,宇都宮大学の学生を講師として招聘するなど,従来の取組をリニューアルしています。現在,「学習サポート」の受講希望者を募っていますので,ぜひ,ご活用ください。 提出締切 7月14日(金)

2年生 宮っ子チャレンジウィークが無事に終了しました

7月3日(月)から7日(火)までの5日間,74事業所のご協力をいただき,社会体験学習(宮っ子チャレンジウィーク)が行われました。緊張感いっぱいの初日,少しずつ仕事を覚え自信がついたのは3日目あたりから,このころから硬かった表情に少し笑顔が見られるようになってきました。そして,最終日には「5日間頑張った」という達成感いっぱいの笑顔で学校にヘルメットの返却に来る姿が見られました。(今年度から自転車通学者以外で,自転車で事業所に通う生徒には市のヘルメットを貸与しています。)最後まで頑張れたことを自信にして,これからの自分の生き方を考えるきっかけにしてほしいと思います。

今回, 活動に取り組んでいる様子は,11日(火)の保護者会の際にスライドショーにより披露します。また,11月の土曜授業では,全員が体験で学んだことを発表する予定です。

熱い戦いになった3年生球技大会

体力向上と学級の団結力の向上をねらいとし,7月7日(金)5,6時間目に3年生球技大会を実施しました。この開催にあたり,保健体育委員全員で,計画・準備・実施・後片付けまで立派にやり遂げることができました。

朝も7時30分に集合し,コートのライン引きなど,「みんなの楽しさのために」活動をしていました。楽しい行事を裏方で支えてくれる人がいることに感謝しましょう。おかげでとてもよい思い出を作ることができただけでなく,この暑さの中でも走り切れる体力を確認することができました。

【暑さに負けず,走る!走る!】

【優勝決定戦同点,時間切れ!

勝負は代表じゃんけんへと…】

<結果>

優勝 3年4組 第2位 3年3組 第3位 3年5組

審査員特別賞 3年4組

新調していただいたトロフィーは,4組にしっかり飾りたいと

思います。

朝も7時30分に集合し,コートのライン引きなど,「みんなの楽しさのために」活動をしていました。楽しい行事を裏方で支えてくれる人がいることに感謝しましょう。おかげでとてもよい思い出を作ることができただけでなく,この暑さの中でも走り切れる体力を確認することができました。

【暑さに負けず,走る!走る!】

【優勝決定戦同点,時間切れ!

勝負は代表じゃんけんへと…】

<結果>

優勝 3年4組 第2位 3年3組 第3位 3年5組

審査員特別賞 3年4組

新調していただいたトロフィーは,4組にしっかり飾りたいと

思います。

プールの授業が始まりました

7月になり,気温の高い日が多くなりました。梅雨明け宣言はまだですが,夏本番,体育では水泳の授業が始まりました。陽西中のプールは体育館の3階にあり,昨年6月の体育館落成と同時に完成しました。1年生は,青空のもと,新しいプールに大喜びで楽しく授業を受けることができました。

プールの全景は,このHPの右上にある,「お知らせ 体育館完成」からもご覧になれます。

プールの全景は,このHPの右上にある,「お知らせ 体育館完成」からもご覧になれます。

学校図書館ボランティア活動が行われました

7月3日(月)と4日(火)の2日間,第1回学校図書館ボランティア活動が行われました。これは,陽西中学校地域協議会と学校の共催により,保護者の皆様の御協力をお願いして行っているものです。今年度は,現在のところ6名の方にご登録いただいています。第1回目は,七夕の飾りや夏の雰囲気が感じられるモビール作りなどを行いました。和気あいあいとした雰囲気の中で,おしゃべりを楽しみながら作業が行われました。参加した保護者の方からも「楽しかった」という感想が寄せられました。

今後の予定 第2回 8月22日(火)~24日(木)午前9:30~11:30

内容 図書館の棚拭き作業 等

第3回 9月上旬から中旬の4日間

内容 新着本のカバーかけ 等

第4回以降 未定

1日だけ,短時間だけでのご参加も大歓迎ですので,ご協力をお願いいたします。

(連絡先)陽西中学校図書館司書

今後の予定 第2回 8月22日(火)~24日(木)午前9:30~11:30

内容 図書館の棚拭き作業 等

第3回 9月上旬から中旬の4日間

内容 新着本のカバーかけ 等

第4回以降 未定

1日だけ,短時間だけでのご参加も大歓迎ですので,ご協力をお願いいたします。

(連絡先)陽西中学校図書館司書