文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

9月15日 1年おそうじ教室

1年生が「おそうじ教室」の出前授業に参加しています。「どうしてお掃除をするのでしょう?」の質問に,「汚くなっちゃう」「気持ち悪い!」「病気になっちゃう」と色々な答えが返ってきます。講師の先生は,写真やイラストを示しながら分かりやすく説明してくれました。掃除をするのは「気持ちよく生活をするため」「物を長持ちさせるため」「健康に生活するため」です。子供たちはうなずきながら話を聞いています。

1年生の子供たちは色々なことに興味を示します。「あ,ここもよごれてるよ」と汚れを探すのに夢中になったり,「家では掃除機を使ってるよ・・」と友達とおしゃべりが続いたり,子供たちの関心は,1つのテーマをきっかけに色々な方向へ向くのです。それでも子供たちは,講師の先生のジェスチャーを交えた大切な説明や,ほうきとちりとりの使い方の実演など,大切なところはしっかり目と耳を働かせて,意識を集中させています。

雑巾の絞り方は,一人一人が実際に取り組みました。「縦しぼり」の練習です。雑巾をたたんで,順手と逆手で雑巾の端を持ち,肘を曲げたり伸ばしたりしながら絞ります。5回ぐらい絞っていくと1年生の力でもしっかり絞れるようです。ある子に「絞り方,上手でしたね。」と声を掛けると,「だって,つくし(学童)でもやってるもん!」と笑顔で返してくれました。この日をきっかけに,雑巾の使い方が上手になる子が更に増えてくることでしょう。今度の掃除の時間が楽しみです。

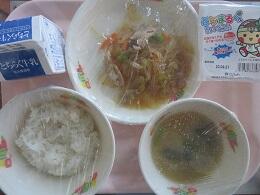

9月14日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,餃子ロール,ニラと春雨の炒め物,小松菜と豆腐のスープです。

きょうは「ニラと春雨の炒め物」が提供されます。ニラは,スタミナのつく野菜の代表です。鉄分,ビタミンなどの栄養が豊富で,疲労回復や免疫力を上げるのに役立つと言われる緑黄色野菜です。

宇都宮市は「餃子のまち」として有名ですが,これも栃木県のおいしいニラがあればこそです。皆さん!たくさん食べてスタミナをつけましょうね。

きょうもおいしくいただきます!

9月14日 4年図画工作

4年生の図画工作です。題材名は「本から飛び出した物語」です。子供たちは,これまでに読んできたお話を振り返り,印象に残っている場面,想像が膨らんだ場面などをイメージして立体的に表現します。教科書に掲載されている物語を取り上げている子や,小さいときに読んだお話を取り上げている子もいました。

子供たちは,紙粘土を使って登場人物や背景を1つ1つ作っていますが,対象が小さいので,なかなか難しそうです。ある子は恐竜の爪を白い粘土で付けています。ある子は動物の顔を耳や鼻,目など,色の違う粘土を使って丁寧に付けています。表情を工夫している子もいます。一人一人,どんなお話のどんな場面が再現されるのか楽しみですね。出来上がったときには,その場面を選んだ理由をじっくりと聞いてみたいものです。

9月14日 おひさま

夏休み明け,最初の「おひさま」の皆さんによる読み聞かせの日です。まだまだ暑さの残る中ですが,「おひさま」の皆さんは,本を何冊か用意して,早朝から来校してくださっています。大型絵本を用意してくださった方もいらっしゃいます。教室での子供たちの様子を見ると,みんな絵本やお話に引き付けられているのが分かります。子供たちの表情がすてきです。穏やかな気持で1日のスタートを切れそうです。「おひさま」の皆さん,これからもどうぞよろしくお願いいたします。

9月13日 授業参観

5時間目は道徳の授業を公開しての授業参観でした。保護者の皆様には,授業参観,懇談会とお忙しいところ来校していただきお世話になりました。また,暑さの厳しい中での参観でしたので,ご苦労をおかけしたことも多かったことと思います。ご協力ありがとうございました。

今月は「いじめゼロ強調月間」です。道徳の時間には,相手の立場を考えたり自分の行動を振り返ったりしながら,これからの生き方を考えていく時間もあります。ご家庭でも,是非,授業のことを話題に,お子さんと話し合ってみてはいかがでしょう。

9月13日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,セルフ豚丼,牛乳,冷やっこ,小松菜ときのこのごま味噌汁です。

きょうは冷やっこがついています。冷やっこと呼ばれるようになったのは,江戸時代からだと言われています。大名行列の先頭を行く「やっこさん」からきています。「やっこさん」が着ている服の袖に豆腐のような四角い模様が描かれていて,その模様から,冷やした豆腐を「冷やっこ」と呼ぶようになりました。

きょうもおいしくいただきます!

9月12日 3年校外学習

3年生が,地域のスーパーマーケットに見学に出かけました。店内では班別に行動することもあって,保護者の方にもご協力をいただきました。お忙しいところありがとうございました。

さて,スーパーマーケットでは,バックヤードにも案内していただき,食品等の管理についての説明を聞きました。一般には入れないところなので,子供たちはドキドキ,ワクワクです。しっかりメモを取りながら説明を聞いていました。

店内では,売り場の様子を見て品物の並び方を考えたり,店の人の工夫や努力,野菜や果物の産地,お客の願いなどについて,見学をしたりインタビューをしたりして学びます。買い物もしました。「お母さんに〇〇を買ってきてと言われました。」と,必要なものを探して,手に取ってレジに並ぶ体験もしました。

見て,聴いて,体験して,色々なことを学んだ貴重な時間となりました。やはり,実地での学びは,得た知識が目,耳,行動とつながっているため,実社会と関連した確かなものとして子供たちに刻まれるのだと感じました。お店の方には,お忙しいところご協力をいただきありがとうございました。また,お客様にもご迷惑をおかけしましたが,ご配慮をいただき感謝申し上げます。

今後は,教室に戻って互いの気づきを話し合いながら,さらに学習を広めていくことになるでしょう。

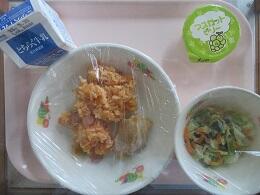

9月12日 いただきます!

きょうのメニューは,ジャンバラヤ,牛乳,ジャークチキン,ゆで野菜,マスカットゼリーです。

ジャンバラヤは,アメリカ合衆国の郷土料理です。米や肉,野菜などをつかったご飯料理の1つです。ジャンバラヤのはじまりは,パエリアにあると言われています。ジャークチキンは,ジャマイカの名物料理です。鶏肉をスパイスやハーブに漬け込んで焼いた料理です。きょうは世界の料理を楽しんでほしいと思います。

9月11日 6年算数

6年生の算数の授業です。円の面積の求め方を考えています。円を既習の図形に変形して面積の求め方を考えているようです。ポイントは,変形した図形の「ある部分」が,円ではどの部分に当たるかを理解することです。子供たちは,グループごとに考え方をホワイトボードにまとめ始めました。「これが円周の半分だから・・・」などと,図形を指し示しながら意見を出し合っています。

次に大切になるのは,整理した考え方を見やすく記録し,数学的な用語を用いて分かりやすく説明することです。「人に説明する」ことは,自分の理解を深めることにつながります。これが,友達と学び合うことの意義の1つでもあるのです。

9月11日 4年書写

4年生の教室をのぞいてみると,シーンとした雰囲気の中,集中して筆を走らせる子供たちの姿がありました。姿勢よく取り組んでいる子が多いようです。「はらい」「止め」に気を付けながら書いています。何枚か練習をしているようですが,書いた字を見直して「次はどこに気を付ければよいか」「字のバランスを整えるにはどうしたらよいか」,課題を見付けて次につなげることが大切ですね。そういった意識が,作品にもあらわれてきます。

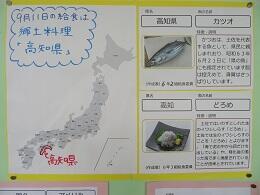

9月11日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,かつおフライ,からし和え,どろめ汁です。

きょうの給食は高知県の郷土料理です。カツオは世界中の海を泳ぎまわっている魚です。特に日本では,高知県でとれるおいしいカツオが有名です。きょうは,カツオをフライにしました。また,「どろめ」は「しらす」に似た小魚です。給食では,「どろめ」は手に入らなかったので,きょうの「どろめ汁」には「どろめ」の代わりにしらす干しが入っています。

9月8日 いただきます!

きょうは台風の影響を考えて日課を早めています。

午前11時45分,きょうはこの時間から給食の準備を始めます。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,豚肉の生姜焼き,冬瓜の胡麻酢和え,味噌汁です。

9月に入っても暑い日が続いています。夏バテにならないように気を付けたいものです。夏バテを予防するには,豚肉や納豆などビタミンB1を多く含む食品とニンニクやニラ,ネギなどのアリシンを多く含む食品を一緒にとると効果的です。栄養バランスのよい食事を心がけて,胃に負担がかかる冷たいものばかり食べることは気を付けたいものです。

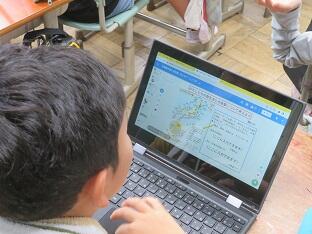

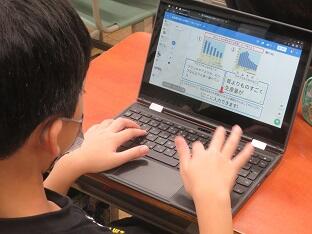

9月8日 5年社会

水産業についての学習です。「水産業について知りたいことを見付けよう」がテーマですが,いきなり考えてもなかなか思いつきません。まず,「水産業」とは何かを知るところから始まります。そして,水産業に関連する,「魚」についてのクイズを出したり,身近な食べ物である寿司ネタを話題にしながら,先生は子供たちの興味関心を引き出していきます。

「では,みんなの好きな魚は,日本の近くの海でとれるのかなあ」,資料を見ると色々な魚が日本近海で水揚げされていることが分かります。

「では,どのくらいとれているんだろうね。」とグラフを見て考えます。他国と比べて,以前と比べて漁獲量は?,だんだん社会科の学習らしくなってきました。

知ることが増えてくると,「もっと知りたい」「なぜだろう」という気持ちも高まります。このあと,子供たちは「知りたいこと」を見付け,学習課題を共有していくことになるのです。

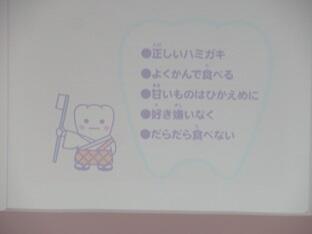

9月7日 3年歯の健康教室

学校歯科医,歯科衛生士の方々に来校していただき,3年生が「歯の健康教室」を実施しました。この教室の目的は,子供たちが,歯・口腔の健康つくりに関心を高め,積極的に歯磨きや口腔内の衛生保持に取り組もうとする力を育むことにあります。3年生という時期は,乳歯から永久歯に生え変わる歯が多く,歯磨きがしづらい環境にあります。子供たちには,正しいブラッシングの方法を学び,日常の生活に生かしてほしいと思っています。

まず,教室では,歯の汚れが落ちにくいところの説明を聞いたり,自分の歯を鏡に映しながら様子を確認したりして,歯磨きをするときに気を付けることを学びました。歯の汚れをしっかり落とすには,時間をかけてやさしく丁寧にブラッシングすることが大切になります。

3年生の児童の皆さん,さあ,これから,ちょっと意識を高めて,是非,習慣づけてくださいね。

次の時間には,3年生全体で,学校歯科医の先生のお話を聞きました。「歯磨きは夜だけでいいの?」「乳歯は何本あるの?」「乳歯は生え変わるからむし歯は放っておいていいの?」「食べ物は何回ぐらい噛むといいの?」など,歯の健康に関するクイズに答えながら学びました。

むし歯を放っておくと,色々な病気を引き起こすことにつながってしまうかもしれません。また,イライラしたり,姿勢が悪くなったりと,普段の生活にも悪影響を及ぼします。

きょうは,むし歯の恐ろしさや歯磨きの大切さを改めて確認できた時間となりました。

9月6日 いただきます!

給食の時間です。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,イカのから揚げ,大豆もやしのキムチ和え,冬瓜スープです。

冬瓜は夏が旬の野菜です。冬まで保存が可能であるということから「冬(ふゆ)」に「瓜(うり)」と書いて「冬瓜(とうがん)」と名付けられました。ほとんどが水分で,むくみを取ったり体温を下げたりする効果があります。カリウムを多く含むので,高血圧予防や肌の健康維持,体の免疫力を高める効果があり,ビタミンCも含まれています。冬瓜を使った料理には,スープやあんかけ,煮物や味噌汁などがあります。

きょうもおいしくいただきます!

9月6日 3年図画工作

工作に取り組んでいる学級がありました。子供たちの様子を見ていると,波型の厚紙で枠をつくり,その中に色付きの薄紙を挟み込んで,光を通して楽しむ立体的な作品をつくっているようでした。枠のデザインも子供たちは自由に考えています。ロケットや恐竜,ダイヤモンドなど名前の付けられるものもあれば,厚紙をくねらせたり,つなげたりしながら形を決めていくという子もいます。

厚紙の枠型に挟み込む薄紙は,くしゃくしゃに丸めて入れたり,そうっと入れたり,違う色を重ねて入れたり,入れ方によって光を通したときの見え方が変わります。少しずつ作って,どう見えるかを試しながら作業している様子も見られました。友達の作品も参考にしながら,よさを自分の作品に生かしていくのも面白いですね。

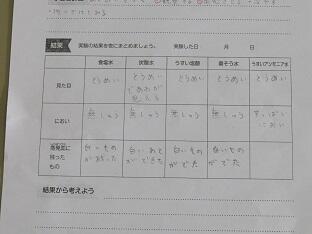

9月5日 6年理科

理科室で実験の時間です。テーマは「5種類の水溶液を区別しよう」です。食塩水,炭酸水,重曹水,うすい塩酸,アンモニア水の5つの水溶液を「見た目はどうか」「においはどうか」「水を蒸発させるとどうなるか」の3つの方法で結果を記録します。さて,多くの水溶液で蒸発皿には”白い粉のようなもの”が残ったようですが,このあと,どのように学習を深めていくのでしょう。次の時間が楽しみになりました。

やはり,アンモニア水の臭いは強烈だったようですね。

9月5日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,鶏肉の香味焼,もやしとニラのおひたし,韓国風味噌汁です。

きょうの給食で提供されている汁物は,韓国風味噌汁です。いつもは味噌汁に入れない,豆板醤やすりゴマが入っているので,いつもの味噌汁とは違う風味になっています。さあ,お味はいかがでしょう。おいしく食べてくれたらうれしいですね。

きょうもおいしくいただきます!

9月4日 いただきます!

給食の時間になりました。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,モロの和風マリネ,ゆで野菜,切り干し大根の煮物です。

きょうは,食事をするときの姿勢についてのアドバイスです。食事をするときには,背筋を伸ばして椅子に深く腰掛け,背もたれにもたれないようにします。机に対してまっすぐに座り,机との間にこぶし2つ分ぐらいの隙間をあけ,足の裏を床につけましょう。よい姿勢で食べると,お腹が圧迫されずに消化がよくなります。また,姿勢をよくして,食器を正しく持って食べると見た目にも美しいですね。

きょうもおいしくいただきます!

9月1日 いただきます!

きょうのメニューは,米粉パン,牛乳,チリコンカン,ゆで野菜,ヨーグルトです。

きょうのおかずはチリコンカンです。チリコンカンというのは、唐辛子の粉末である「チリパウダー」をきかせた豆の煮込み料理です。メキシコ北部やアメリカ南部の家庭料理で、豆・挽肉・たまねぎ・トマトなどに香辛料を加えて煮込みます。暑いときにピリッと辛いチリコンカンは、胃を刺激して食べたものを消化しやすくしてくれます。よく噛んで食べましょう。

きょうもおいしくいただきます!