文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

10月3日 いただきます!

今月のめあては「栄養について知り,バランスよく食べよう」です。小中学生の皆さんは成長期です。特に12歳から14歳では,一生のうちで一番多くのカルシウムを必要としています。そのため,中学校では給食でとるカルシウム量の基準値が450mgと,とても多いのです。その量を摂取するには,毎日の牛乳だけでは足りません。給食では,カレーライスやハヤシライスに脱脂粉乳を加えたり,小魚やチーズ,ヨーグルトなどを付けたりして補っています。

きょうのメニューは,ご飯,ポークカレー,牛乳,こんにゃくサラダ,ヨーグルトです。

きょうもおいしくいただきます!

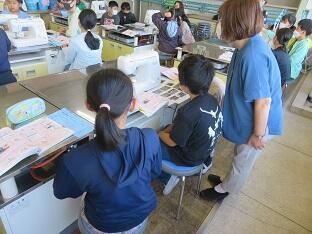

10月3日 5年家庭科

5年生の家庭科では,ミシンの使い方の学習が始まっています。きょうは「上糸のかけ方と下糸の出し方をおぼえよう」がテーマです。子供たちは,ミシンを前にして,「早く使ってみたい」という期待感と「うまくできるかな」という不安感が入り混じった複雑な表情をしています。

「ちょっと不安だなあ」という人?・・・。たくさんの子供たちが手を挙げました。でも,きょうは頼みになるボランティアの皆さんが応援に来てくれています。大丈夫,大丈夫・・・。

ミシンにはたくさんの部品がついていて,「糸をかけるには?」「布を押さえたり外したりするには?」・・・,「何をどう動かせばよいか」一つ一つ覚えていくのはなかなか大変そうです。子供たちは,先生の説明を聞きながら,教科書の説明文を読んだり,図や写真と実物を見比べたりして頑張って覚えようとしています。ボランティアの方も,「ここがそうだよ。」と丁寧に指し示しながら教えてくれます。子供たちの視線が集中している様子を感じさせます。

いくつかのグループでは,”から縫い”が始まりました。布を押さえて電源を入れて・・・。「上手にできるね。」とボランティアの方から声を掛けられます。ほめてもらうと,また意欲も高まりますね。ボランティアの皆さんは,子供たち一人一人に寄り添いサポートしながら,子供たちの学習意欲も高めてくれています。

10月3日 小中合同あいさつ運動

地域学校園の中学生があいさつ運動に来てくれました。今年度2度目の合同あいさつ運動です。たくさんの中学生が来校し,さわやかな秋晴れの空の下,元気にあいさつ運動が展開されます。聞くと,中学生は,希望した生徒が自主的に参加してくれているとのこと。本校を卒業した子供たちが,母校のために応援に来てくれることはとても頼もしく,嬉しいことです。中学生に感化され,小学生の運営委員の子供たちも元気に頑張ります。挨拶を交わすと,笑顔が2倍になります。中学生の皆さん,3日間,よろしくお願いします!

10月2日 いただきます!

きょうから10月です。新米の季節です。楽しみですね。

きょうのメニューは,ご飯,牛乳,モロのマリネ,のりナムル,豚肉と切り干し大根の炒め物です。

今月の好き嫌い克服メニューは「魚」です。今日の魚は「モロ」です。モロは腐りにくいため,海から離れた栃木県では古くから食べられてきました。スーパーなどのお店でも売られていますが,他県の人は知らないことが多いようです。大きな魚なので,切り身には骨がなくて食べやすく,魚が苦手だなあという人にもお勧めです。

きょうもおいしくいただきます!

10月2日 5年稲刈り

5年生の稲刈りです。5年生は,地域の方のご厚意により,毎年,田植えと稲刈りの体験学習に取り組んでいます。田の近くまで来ると,「わあ,黄金色だあ」とある子がつぶやきます。一面に首を垂れた稲穂がたわわに実っています。何人かの子供たちに聞いてみると,祖父母の家で稲刈りを手伝っている子が結構いることが分かりました。

少し時間がたつと,「つかれたあ」という声がちらほら聞こえてきます。立ったりしゃがんだりの繰返しですから結構疲れるものです。それでも子供たちは次第に慣れてきたのか,手際よく切り取り,しっかり稲を束ねて持ち運びます。田植えや稲刈りの体験を通して,農家の人の苦労をちょっぴり感じ取れたのかもしれません。

9月29日 宮っ子チャレンジ

今週は「宮っ子チャレンジウイーク(職場体験学習)」でした。地域学校園の中学校から,2年生の生徒5名が「先生の仕事」を参観し,子供たちと触れ合っています。学習のサポートや休み時間のおしゃべり・遊びに体当たりで臨んでくれました。途中,「楽しいです!」と感想を聞かせてくれましたが,小学生の子供たちにとっても中学生との触れ合いは貴重な機会となっています。

きょうの休み時間には,体験の様子を見にいらした中学校の先生も,子供たちと一緒に遊んでくれました。

9月29日 芸術鑑賞教室

きょうは劇団員の人達が学校に来ています。演劇鑑賞の時間があるのです。登校してくる子供たちの中には座布団を抱えて持ってくる子もいました。「きょう,学校で何があるか知ってる?」と聞くと,もちろん,みんな「演劇鑑賞教室」と答えます。演目まで答えられる子もいました。でも,中には「演劇ってなあに?」という1年生も。きっと初めての体験なのかもしれません。

きょうの演劇は,歌にダンス,プロジェクションマッピングと盛りだくさんの内容でした。その迫力に子供たちもびっくりです。休憩時間には,「すごいよ校長先生!〇〇が大きく迫ってきて・・・」などと目を輝かせて話してくれます。期せずして,途中で拍手が沸き起こる場面もありました。それだけストーリーにも引き付けられていたのでしょう。

きょう,子供たちは,学年に応じてそれぞれの視点で演劇を鑑賞したに違いありません。それぞれに感じたこと,考えたことがあることでしょう。ご家庭でも話題に取り上げてみると会話が盛り上がるかもしれません。

9月29日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,さんまのカボスレモン煮,胡麻和え,味噌けんちん汁,十五夜デザートです。

きょうは十五夜献立です。十五夜は昔の暦で8月15日にあたり,この日の月は,「中秋の名月」と呼ばれ,1年で1番美しいと言われてきました。十五夜には月に見立てた15個のだんごをお供えします。稲に見立てたススキや,とれたばかりのサトイモ,秋に収穫した野菜で作ったけんちん汁も欠かせません。秋の収穫に感謝を込めてお祝いをします。

きょうの十五夜は,ちょうど満月と重なり,お月見では,まあるいお月様が見られそうです。雲がかからないといいですね。

きょうもおいしくいただきます!

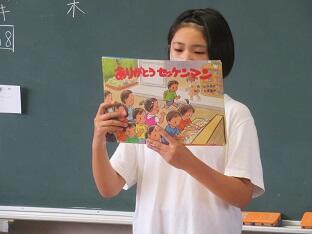

9月28日 図書委員による読み聞かせ

図書委員会の皆さんがクラスを回って読み聞かせをします。委員の5,6年生は,今朝も図書室で練習をしています。「みんなが喜んでくれるといいなあ」きっとそんなことを思っているのでしょう。図書館司書の先生に「がんばって!」と声を掛けられて送り出されました。

写真は2年生です。やっぱり,みんな読み聞かせを楽しみにしているようです。みんなの視線が絵本に集中していますね。

当番を終えた図書委員に「どうだった?」と聞いてみると,「緊張したけど,頑張ってよくできた」と返事が返ってきました。1つの仕事に向き合うとき,本番を前にどう取り組んだかによって達成感や満足感が違ってくるのです。結果ではなくプロセスを大事にしたいですね。

9月27日 なかよしタイム

久しぶりの「なかよしタイム」です。きょうは,校庭や体育館で縦割り班ごとに遊びます。6年生の班長さんを中心に次第に子供たちが集まってきました。「きょうは何をするのかなあ」低学年の子は,ドキドキ,ワクワク,始まりの合図を楽しみに待っています。

ドッジボールに中線ふみ,鬼ごっこ,異学年の子供たちが一緒になって遊びを楽しみます。1年生の子は,ボールに当たらないように一生懸命に逃げ回ります。上学年の子は,けがをしないように,小さい子も楽しめるように気遣いながらボールを投げています。

子供たち一人一人が積極的にゲームに参加することで場が盛り上がり,みんなが楽しい時間を過ごせます。6年生もリーダーシップを発揮して一生懸命に班の子供たちを誘導していました。

9月26日 1年国語

教育実習生が頑張っています。

国語の授業「ことばあそびうたをつくろう」です。子供たちは,「もこもこ さといも」「ほこほこ さつまいも」など,音や様子を表す言葉といっしょに,食べ物の名前をリズムにのって音読します。先生は,今度は「自分でも作ってみよう」と子供たちに投げかけます。「ふわふわ わたがし」「ぱりぱり おせんべい」など,いろいろと出てきました。子供たちの発想は面白いですね。子供たちは,楽しみながら色々な言葉を覚えていきます。

実習生も子供たち一人一人のつぶやきに耳を傾け,丁寧に学習に生かしています。発表の際にも,子供に寄り添いながら支援している様子は印象的でした。頑張っています。

9月26日 3年国語

3年生の国語の授業です。物語の読解です。ある場面の登場人物の心情を少人数で話し合っていました。中心になる子が,意見をまとめています。少人数では,互いの考えを伝え合いやすくなり,まとめやすくなります。グループの中で,自ずと,進行役になる子,意見を記録する子など,役割も分担されていきます。この学習を繰り返すことで,子供たちは話合いに慣れ,自分の意見を表出しながら学び合いに深くかかわるようになります。

「ふーん,そうなんだあ」「え,それってどういうこと」「そうかなあ」「あ,そうそう,同じだあ」などと,友達の考えに興味を示します。友達の考えを聴くことの楽しさを味わうことになります。

9月22日 いただきます!

きょうのメニューは,ナン,キーマカレー,牛乳,ゆで野菜,フローズンヨーグルトです。

キーマカレーは,もともと羊の肉を使った料理ですが,給食では,鶏肉と豚肉で作っています。ニンジンや玉ねぎのほかにも,にんにく,しょうが,セロリ,ワイン,ヨーグルト,カレー粉,トマト,ケチャップ,香辛料など,たくさんの材料が入っています。

きょうもおいしくいただきます!

さて,きょうのキーマカレーは香辛料が効いているので,低学年の子供たちにはちょっぴり抵抗があるかなあ・・,と思っていたのですが,皆,「おいしい!」と笑顔です。ナンにカレーを上手につけて味わって食べています。

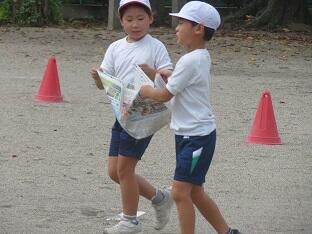

9月22日 3年体育

3年生の体育の一場面です。新聞紙とサッカーボールを使ってリレーをしています。「運動会みたい・・」と,ある子がつぶやきました。あまり体験したことがないのかもしれません。でも,リレーは,バトンをもってトラックを走るだけではなく,低学年,中学年の児童には,いろいろな楽しみ方を経験させたいものです。

二人組になって,ボールを落とさずにコーンを回って次のペアにタッチします。スピードを重視する子供たちもいれば,ボールを落とさないように慎重に運ぶことを重視する子供たちもいます。「おっと,ボールが落ちてしまいました!」その場に戻ってやり直します。ルールをしっかり守っていますね。さあ,二人の息を合わせて頑張りましょう!

9月21日 図書室では・・・

きょうは,どんよりとした曇り空です。時折,小雨もぱらついています。

休み時間には,読書をする子,本を借りに来る子が図書室に集まっています。きょうの図書委員会の当番は5年生でした。

仕事に取り組んでいる気持ちを聞いてみました。「パソコンでチェックをしていると,”仕事をしている”という感じがします」と,遣り甲斐があるとの言葉が返ってきました。人を待たせないように速やかに作業をすることも心掛けているようです。責任をもって仕事に臨む姿勢が感じられますね。

図書室前の掲示板には,”うちどく”の紹介コーナーがあります。来校された際には,是非,ご覧ください。

9月21日 1年体育

校庭では,1年生が体育の授業で「鬼遊び」をしています。コートの中で,鬼のいる陣地を相手につかまらずに抜け,ゴールまで走り切るゲームです。上手に相手のスキをついて走り抜ける子もいれば,1歩を踏み出すことをためらっている子もいます。子供の性格も見え隠れしていますが,経験を重ねることで,技能や周囲とのコミュニケーションを高めていけるのだと思います。様子を見ていると,周りの子に「そっちお願いね。」「〇〇さんを見ているよ」などと,友達同士,声を掛け合う場面も見られます。

低学年では,友達と仲良く運動しながら,ルールーに則ってゲームを楽しむことを学んでいきます。こういった経験が,学年が進んで,ポートボールやサッカーなどのゲームに臨む際,チームとして作戦を考えたり,自分たちでルールを整理していったりすることにつながるのです。

9月20日 いただきます!

きょうのメニューは,ターメリックライス(セルフメキシカンライス),牛乳,トマトとたまごのスープ,はちみつレモンゼリーです。

ターメリックライスは,ターメリックというカレーにも使われている香辛料を混ぜて炊いたご飯です。色だけ見ると,ちょっぴり辛そうですが辛味はありません。このターメリックライスに具を混ぜて,メキシコの代表的料理,メキシカンライスとしていただきましょう。具にはカレー粉が入っているので,食欲のないときにも食べやすく,肉や野菜もバランスよく入っており,彩りのよいご飯です。

きょうもおいしくいただきます!

9月19日 1年図画工作

1年生の学級には,現在,教育実習生が入っています。きょうは図画工作科の授業を実施していました。題材名は「ふわふわ ゴー」です。ここでは容器を使って風で動くおもちゃをつくります。教室の近くまで来ると,子供たちの楽し気な声が聞こえてきます。見ると,皆がうちわを使って容器を動かしたり飛ばしたりして遊んでいました。

「どうだった?」と先生が問いかけると,「飛んだ!」「フワフワ浮いた!」の元気な声。でも,中には「あまり動かなかったなあ」という子も。平らな容器は,風を受けるのが難しいようです。そこで,先生は,「形を変えてみたけどどうかな」と言って切り込みを入れた容器を示します。子供たちも一斉に切り抜きます。「え!?・・・それは,切り過ぎではないかなあ」という子もいますが,何事も経験です。

今度はどの子もたくさん容器が動いています。子供たちは夢中になってうちわで仰ぎます。下から仰いで上に飛ばそうとしている子もいます。そんな中,ある子が「さっきよりいっぱい動くぞ!」とつぶやきました。・・・ここからが図画工作の学習に迫ることになります。「遊び」から「学習」への,この気づきを大切にしたいものです。容器の形やあおぎ方の違いで動き方も変わってくるのです。そして子供たちは「その動きに合ったおもちゃのデザインはどうしようかな?」と形・動き・デザインを一体にとらえて,自分の興味関心に応じて発想を広げていくことになります。これから子供たちが,どんな作品を仕上げていくのか,子供たちの発想を大切にしたいものです。

9月15日 いただきます!

給食の時間になりました。

きょうのメニューは,バンズパン,セルフ照り焼きサンド,牛乳,ゆで野菜,ミネストローネスープです。

ミネストローネスープは,イタリアの家庭料理で,日本の家庭の味噌汁のように,イタリアでは欠かせない家庭の味となっています。角切りにした野菜やパスタ,豆などを一緒に煮込んで作ります。

きょうもおいしくいただきます!

9月15日 5年外国語

5年生の外国語の授業です。テーマは「What time do you get up?」です。ここでは,1日の過ごし方について,伝えたり,たずね合ったり,書いたりする活動があります。先生は,答え方の注意や大切なことを強調します。子供たちも,それを踏まえて答え方の練習をします。大きな声で発声し,何度も繰り返して慣れていきます。

他に,家に帰って宿題は「 always 」?「usually」?・・と言いうやり取りもありました。ある子が「sometimes」と答えると笑いもこぼれます。皆さん,宿題は「always」にならないと困りますよ。

子供たちは,先生との対話をとおして英語表現の理解を深めています。この時間は,先生と子供たちの英語表現がテンポよく教室に響き渡る時間でした。