文字

背景

行間

ブログ 姿二小ニュース2025

タブレットPCの持ち帰り(5・6年生)

5,6年生が本日、タブレットPCを家庭に持ち帰りました。

「GIGAスクール構想」によって全児童に配備されたタブレットPC。

現在、学校では日常的に様々な教育活動で使用を進めているところです。

今後は、学校の授業のみならず、家庭学習においてもタブレットPCを活用していきます。

そこで今週末は、5,6年生が先だってタブレットPCを持ち帰って家庭学習に取り組みます。

課題は、5年生が理科、6年生が家庭科です。

今回は、インターネットに接続しない「オフライン状態」での使用になります。

課題の提出は、5月31日(月)の登校後、校内のネットワークを使って行います。

タブレットPCと一緒に持ち帰った「アカウント通知書」は、各家庭での保管になりますので紛失しないように注意してください。

※使用方法が分からない、不具合がある等で課題に取り組めない場合は、無理に取り組ませなくても結構です。

※家庭でのインターネット接続のテストは、6月中旬ごろの第2回目の持ち帰りの際に行います。

6年生校外学習【うつのみや遺跡の広場】

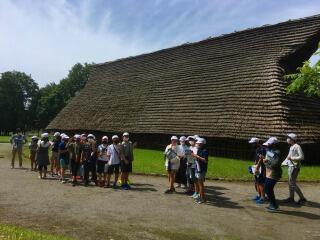

●5/28(金),曇天の合間を縫うような「快晴」のもと,6年生は校外学習へ行ってきました!行き先は「うつのみや遺跡の広場(根古屋台遺跡)」。約5000年前の縄文時代前期の復元遺跡です!

●園内には,日本有数の規模の復元建物と資料館があります。我らが姿川地区の,日本を代表する素晴らしい遺産です!歴史学習の理解を深めるにはこれ以上ない教材ですね(^^)/

★根古谷台遺跡は,姿二小の西にある聖山公園内にあります!

★爽やかな快晴!姿二小から徒歩約30分かけて到着!!

★遺跡に隣接している資料館で,縄文時代についてお話を聞きました!

★こんな大きな建物も復元されています!その大きさにびっくり仰天('Д')

★園内の復元建物を巡りました。特別に建物内を見学させていただきました(^_-)

●「温故知新~故きを温ねて新しきを知る~」。これからの学習に生かして参りたいと思います(*^-^*)

歯科検診

1~3年生が、歯科検診を実施しました。

歯科検診は、保護者の方やお子さん自身も気付いていない虫歯や歯並びなどの状態を識別することを目的に毎年実施しています。

小学生になると徐々に乳歯が抜け、永久歯に生え変わっていきます。

グラグラの歯があったり、生えかけの歯があったりと、乳歯と永久歯が混在する時期は特に磨き残しが多くなりやすい状態です。

永久歯は乳歯と違い、一度失ってしまうともう二度と戻ってきません。

おじいちゃん、おばあちゃんになるまで使う大切な歯。

美しく丈夫な歯を大人になるまで保てるように、御家庭においても、お子さんが食事後の歯みがきを忘れずに行うよう御支援をお願いします。

後日、検診結果をお子さんが持ち帰ります。

虫歯等で治療が必要な場合には、歯科医院での早期治療をお願いします。

※4~6年生の歯科検診は、6月3日に実施予定です。

避難訓練

「ただいま、大きな地震が起きました。…」

避難訓練を実施しました。

地震発生の放送とともに、児童は、周りを見回して机の下にもぐり、素早く身の安全を守る行動をとりました。

2度目の放送「校舎の安全が確認されました。」の後は、校舎から一斉に出てきた児童が、校庭に整然と整列しました。

「全員が、素早く安全に避難できました。訓練をしていれば、いざというときに冷静に避難できます。」と、児童に呼びかける校長先生。

25年前の阪神淡路大震災、10年前の東日本大震災、そしてつい先日も県内で震度3を記録する地震が発生したばかりです。

ご家庭においても、災害時の備えや避難の方法について、日頃からお子さんと話し合っておくよう、お願いします。

心肺蘇生法研修

教員を対象とした心肺蘇生法研修を実施しました。

練習キットを使用して胸骨圧迫の方法や自動体外式除細動器(AED)の操作方法を学びました。

目の前で倒れた人に対し、その場に居合わせた人が救急隊や医師に引き継ぐまでに行う応急処置はBLS(一時救命処置)と呼ばれます。

心肺停止の現場に居合わせたときに、救急車を待っていては遅く、その場にいる人しか命を救えません。

すぐに、BLSを適切に行えるかどうかが、生存率にも大きく影響します。

今回の研修は「子ども達の命を守る」上で、大切な研修となりました。

今後も、教員の危機管理能力を高め、「子ども達が安心、安全に過ごせる学校づくり」に取り組んでいきます。

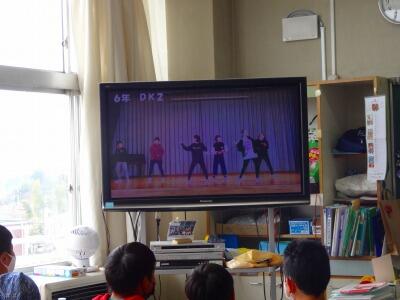

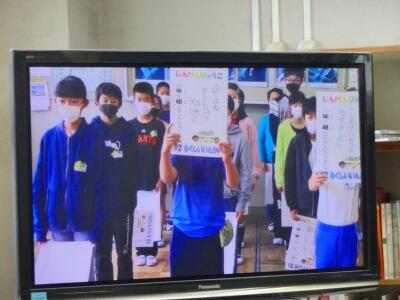

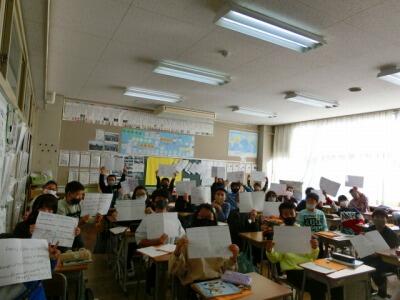

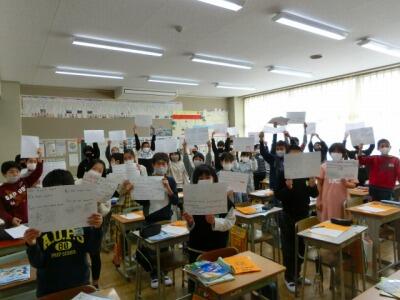

児童朝会「児童会スローガン発表」

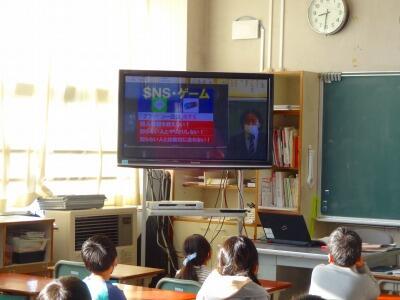

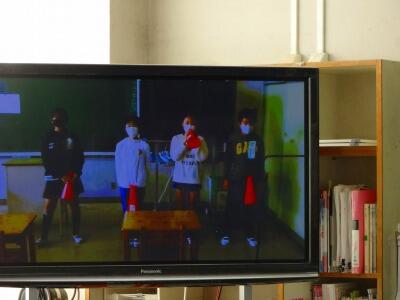

児童朝会をテレビ放映で実施しました。

今日の朝会は、運営委員による今年度の「児童会活動の紹介」と「児童会スローガンの発表」です。

はじめに、代表委員の児童が姿二小の児童会活動について、説明しました。

本校では昨年度、コロナ禍において児童会活動が制限される中、代表委員のアイディアで「縦割りすごろく」や「ビンゴゲーム」などの全校生が楽しめる縦割り活動を行ってきました。

続いて、各委員会の委員長が、それぞれの委員会がどのような活動を行っているかを、全校生に説明しました。

最後は、今年度の「児童会スローガン」の発表です。

今年度の「児童会スローガン」は…

「支え合い みんなが主役 姿二の子」に決定しました!

姿二小のみんなが協力し合いながら、一人一人が活躍して学校をよりよくしていこうという強い思いが伝わるスローガンですね。

このスローガンのもと、全校生が協力し合って、姿二小を楽しくみんなが仲の良い学校にしていきましょう!

プール清掃

6年生がプール清掃を実施しました。

プールサイドの草むしり、水道や更衣室の清掃、フロアの組み立て等を行いました。

一年間使用しなかったプールが、見違えるようにピカピカになりました。

プール清掃は、高学年の伝統行事。

自分達だけでなく、下学年が安全に気持ちよくプールを使用できるように、熱心に働いていました。

今年度のプール清掃でも、6年生の「人のために尽くす姿」が光り輝いていました。

6月からは、いよいよ水泳学習が始まります。

※5月18日付で配付した「水泳学習承諾書」の提出をお願いします

授業参観を実施しています

授業参観を実施しています。

今年度も、コロナ感染防止対策を取りながら、学級ごとに参観日を設定しての「分散型」の授業参観となります。

5月11日(火)~5月28日(金)の期間で、場所は、全ての学級が体育館です。

校舎内への立ち入りはできませんのでご了承ください。

児童の健康と安全を最優先に考え、保護者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、事前の検温やマスク着用、ソーシャルディスタンスの保持、会話を控える等の御協力をお願いします。

GIGAスクール構想による1人1台のタブレットPC配備

「GIGAスクール構想」による1人1台のタブレットPCが、全児童に配備されました。

高速大容量の通信ネットワークと個別端末が整備された環境の中で、個々に合った学びや共同的な学習を進めていきます。

今後、タブレットPCでまとめた自分の考えを大型テレビに投影して発表したり、写真を撮影して資料を作ったりなど、学びを充実させるツールとして全教科で日常的に活用していきます。

また、授業における活用はもとより、家庭学習や学校との連絡手段にも活用します。

5月11日付で、「個人用パソコン貸し出し申請書兼同意書」を各家庭に配付しました。

「個人用パソコン貸し出しに関する注意事項」の内容を確認の上、5月19日(水)までに提出をお願いします。

また、家庭学習での活用に向け、後日、家庭における通信環境の調査を行いますので御協力をお願いします。

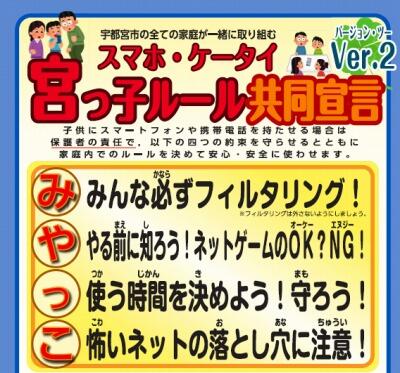

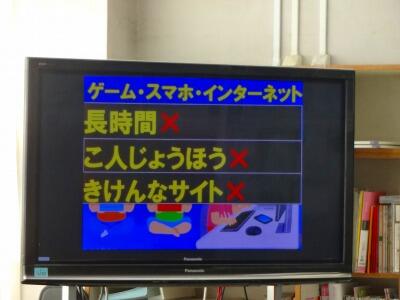

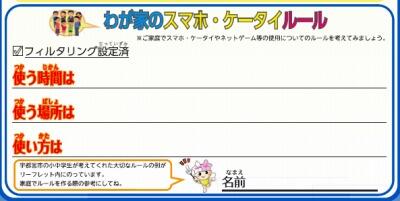

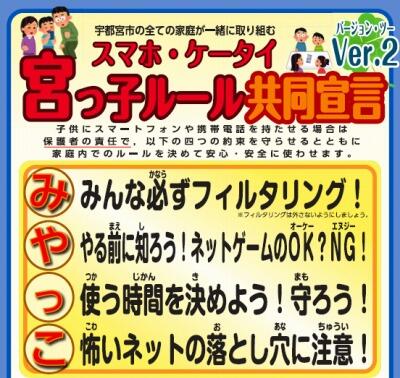

「スマホ・ケータイ宮っこルールver2」

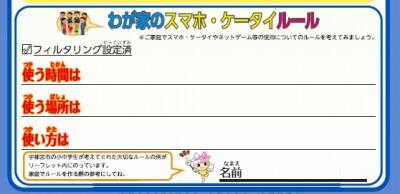

「スマホ・ケータイ宮っこルール共同宣言Ver2」のリーフレットを配付しました。

スマートフォンや携帯ゲーム機などを購入して、SNSやネットゲームなどをする児童が本校でも増加しています。

ネットを介した犯罪被害やトラブルから子供たちを守り、安心・安全に使用できるよう、あらかじめ使用に関するルールを御家庭で話し合って決めておくようお願いします。

リーフレットには、「①使う時間、②使う場所、③使い方」について家庭で話し合ったことを記入できる「わが家のスマホ・ケータイルール」の欄が設けてあります。

各家庭でも共同宣言を活用し,SNSやネットゲーム等を通したトラブルから子供たちを守るための取組を進めていただきますようお願いいたします。

1年生「防犯教室」

1年生が、防犯教室を実施しました。

宇都宮中央警察署スクールサポーターさんを講師に招いて、不審者に遭遇した際の対処法について学びました。

「不審者に遭ったら、声を出してすぐ逃げよう。周囲の人に何があったか伝えよう。合言葉は※『イカのおすし』だよ!」と児童に呼び掛けるスクールサポーターさん。

※『イカ…行かない、の…乗らない、お…大声を出す、す…すぐ逃げる、し…知らせる』

1年生は、「自分の命は自分で守ることの大切さ」を、学ぶことができました。

不審者への対応の仕方については、学校でも日頃から指導をしていますが、御家庭でも確認をお願いします。

いじめゼロ強調月間

今月は「いじめゼロ強調月間」です。

また、「いじめゼロ」の意識を高揚させるために、今月は、全児童が名札に「いじめゼロリボン」を付けて生活しています。

その他にも、「いじめに関する内容を含んだ道徳の授業の実践」や「いじめアンケートの実施」を通して、思いやりの心の育成といじめの把握に努めていきます。

本校では、今年度も、「いじめゼロの学級」「いじめゼロの学校」をめざし,全校体制での組織的な取り組みを推進しています。

いじめに関する具体的な取組については、「2021姿川第二小学校いじめ防止基本方針」をご覧ください。

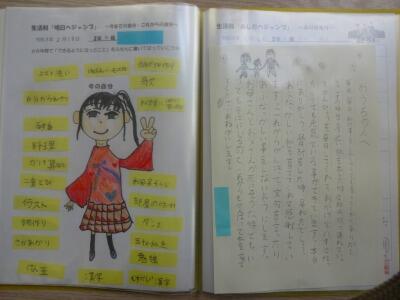

3年生「社会科まちたんけん」

3年生が、社会科「学校のまわりをたんけんしよう」の校外学習で「まちたんけん」に行ってきました。

西コース、東コースに分かれて、学区内の建物やお店、土地利用の様子、交通などについて調べてきました。

探検コースは以下の2コース。

西コース:姿二小→姿川→JR日光線→しらゆり幼児園→田んぼ道→姿二小

東コース:姿二小→宮の原中学校→鶴田郵便局→鶴田駅→ユニクロ→姿二小

熱心に周囲を見てメモする3年生。

普段通っている道も、よく観察してみると新たな発見があるものです。

3年生「習字の学習スタート」

3年生の書写で、毛筆(習字)の学習が始まりました。

習字の学習が初めてとなる3年生。

姿勢や筆の持ち方の確認から始まり、実際に筆を使って半紙に文字を書きました。

今日書いた文字は、漢字の「一」。

ドキドキわくわくしながら、横画の書き方を学習しました。

3年生は、まだ毛筆に慣れていないので、手や洋服を汚してしまう児童も見られます。

洋服の汚れが心配な場合は、毛筆がある日に汚れが目立たない色の服装をさせてください。

図書室の本の貸し出しスタート

図書室の本の貸し出しが始まりました。

今年度も昨年度同様、一人5冊までの貸し出しとしています。

密を避けるため、業間や昼休みの貸し出しはせずに、各クラスに割り振られた時間に、貸し出しをします。

例年、図書室の本は一人2冊貸し出しをして御家庭にも持ち帰って読ませていましたが、今年度も、コロナウイルス感染予防の対策の一環で、御家庭への持ち帰りは不可としています。

本校では、今年度も読書指導を充実させて、本好きな子どもを育てていきますので、週末の「家読」等の御協力をお願いします。

1年生給食スタート

入学して1週間が経った一年生。

先週の木曜日からは、給食がスタートしました。

今日のメニューは、子ども達の大好きな「ハンバーグ」。

給食室で、調理員さんが一つ一つ手作りしています。

本来であればグループを作って友達と楽しく会話をしながら食べますが、感染予防の観点から、前向きで黙って給食です。

配膳や後片付けもスムーズにできて、みんな行儀よくモリモリ食べていました(^-^)

離任式

離任式を実施しました。

うららかな春の日に、他の学校に離任された先生方が、子ども達に最後のお別れの挨拶に来てくれました。

姿川第二小学校では、前年度に13名の先生が他校へ異動となりました。

穏やかな春の日差しが、子ども達の目に浮かんだ涙をきらりと輝かせます。

慣れ親しんだ学校、子ども達、同僚の先生、保護者や地域の方々との別れを惜しみつつ、また新たな一歩を踏み出す先生方。

子ども達のたくさんの拍手を浴びて、姿二小の校舎を後にしました。

「さようなら。お元気で。」(^-^)

一年生を迎える会

一年生を迎える会を実施しました。

一年生125名が、姿川第二小学校の仲間入りをしました。

6年生から1年生に、入学祝の鉢植えが贈呈されました。

明日も元気に登校しましょう(^-^)

第一回「委員会活動」

今年度第一回目となる委員会活動を実施しました。

5,6年生全員が参加する委員会活動。

11の委員会のいずれかに所属して、年間を通して自主的・自発的な活動をして学校運営を担っています。

本校では、「運営」「飼育」「運動」「給食」「掲示」「放送」「栽培」「整美」「保健」「図書」「福祉」の11の委員会が、常時活動を行っています。

第一回目となる今日は、「自己紹介」「組織づくり」「年間活動計画の立案」等を行いました。

5,6年生は、学校の一員としての自覚を高めていました。

1年生「登校班での登校開始」

今日から登校班での登校が始まった1年生。

初めての学校生活に期待を膨らませながら、真新しいランドセルを背負って元気よく校門をくぐりました。

6年生の班長さんは、後を歩く1年生のことを気にかけながら、安全に学校まで連れてきました。

本日は、登校指導の日でもあるので、各交差点や横断歩道で、教員が子ども達の登下校の様子を見守りました。

学校では登校指導において、各登校班の登校の様子を確認し、『①一列で並んで歩いていたか②登校時刻は適切だったか③明るい挨拶ができていたか』等を、毎回チェックしています。

「安全第一」。

子ども達が、事故や事件に遭わずに安全に登下校できるよう、学校では今後も安全教育を継続して実施していきます。

入学式

入学式を挙行しました。

新入生125人が、姿川第二小学校での学校生活をスタートさせました。

今年度も、コロナ対策のために、新1年生と保護者、教職員のみで実施しました。

校長先生が、「みなさんが入学してくるのを楽しみに待っていました。小学校には、3つの学びがあります。①優しさの学び、②頭を使う学び、③体をじょうぶにする学びです。6年間で、優しく、かしこく、たくましい子になってください。明日から、車に気を付けて学校に来てください。」と新入生を歓迎しました。

【1年1組】

【1年2組】

【1年3組】

【1年4組】

入学式準備

本日5時間目に、入学式の準備を行いました。

4月12日(月)に入学する新1年生のために、6年生が心を込めて会場の準備をしました。

最高学年として、協力し合って進んで働く姿は頼もしい限りです。

今年度も新型コロナの影響で、入学式の参加者は、新1年生と保護者、教職員のみとなります。

在校生は、新入生との新たな出会いをとても楽しみにしています。

「晴れの舞台」が整いました。

在校生と教職員一同、新入生と保護者の皆様をお待ちしています!

着任式・始業式

令和3年度の学校生活が始まりました。

始業式となる本日、新たな目標や希望をもった子ども達が、元気に登校しました。

久しぶりに友達と会えた児童は、とても嬉しそうでした。

クラス替えのあった学年の子ども達は、校庭に掲示したクラス分け名簿を見て、自分や友達の名前を見つけては一喜一憂していました。

着任式と始業式は、新型コロナウイルス感染防止のために、各教室のテレビでライブ中継の形で行いました。

新しく姿川第二小学校に赴任された先生方の紹介をしました。

姿川第二小学校では、今年度13名の転入職員を迎えました。

「たくさんの先生方をお迎えして、新しい学校生活が始められることを嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。」~6年代表Sさん~

子ども達は、新しい先生との学習や運動を心待ちにしています。

「新しい学校生活がスタートしました。『今年度は〇〇をがんばろう』という、今の気持ちを大切に持ち続けよう。姿二(すがに)小の良いところは、すすんで学習・すすんで活動、がんばる姿・目標をもって、にっこり笑顔で元気にあいさつ、です。今年度もこの3つを続けていこう。」~校長先生~

さあ、新しい1年、令和3年度のスタートです。

教職員が一丸となって、いじめゼロの明るく元気な学校をめざしていきます。

令和3年度スタート

令和3年度がスタートしました。

姿二小では、13名の転入教職員をお迎えしました。

新年度に向けた計画及び準備を、適正かつスピーディに行っているところです。

すでに満開を迎え、春の訪れを告げていた校庭の桜。

日曜日の雨で、ハラハラと散り始めました。

始業式は、4月8日(木)です。

さくらの絨毯が、初登校の子ども達を優しく迎え入れてくれることでしょう(^-^)

別れの季節

春は出会いと別れの季節です。

どんなにすばらしい出会いにも必ず別れがあります。

別れは偶然でもあり、必然でもあります。

本日3月31日は、転出や退職で姿川第二小学校を離れる教職員の最後の出勤日。

今年度は、副校長をはじめ、14名の教職員が、本校を離れます。

慣れ親しんだ学校、子ども達、同僚の先生、保護者や地域の方々との別れを惜しみつつ、また新たな一歩を踏み出す先生達。

それぞれの思いを胸に、新天地に旅経ちます。

4月15日(木)に実施予定の離任式で、転退職する教職員から子ども達に最後の挨拶があります。

満開となった校庭のさくら。

転退職する先生方の新たな門出をお祝いしているかのようです(^-^)。

修了式

一年間の締めくくりとなる「修了式」をテレビ放映で実施しました。

↓【修了証書授与】

各学年の代表1名が、校長先生から「修了証書」を授与されました。

↓【校長先生の話】

「春休みに新しい学年の準備をしよう。一年間で、できるようになったことがたくさんあります。今日、担任の先生に渡された通知票を見て、新しい学年の目標を立てよう。」~校長先生~

↓【来年度、がんばりたいことの発表】

各学年の代表児童が、放送委員の5年生のインタビューに答える形式で、発表を行いました。

↓【春休みの過ごし方】

最後に、児童指導主任から、「春休みの過ごし方」について、話をしました。

「危険なことはしない、危険な場所には行かない、危険な人にはついていかない、命は一つ!!」~児童指導主任~

春休みは、3月25日(木)~4月7日(水)の14日間です。

子ども達が、健康で安全に、楽しい春休みを過ごせるよう、御協力をお願いします。

さくら咲く

校庭のサクラが開花しました。

ここ数日の気温の上昇で、一気に開花しました。

現在は、3分咲き程度。

明日は、一年間の締めくくりの日「修了式」です。

担任の先生から、一人一人に通知表が手渡されます。

「宮っこ心の教育」表彰

「宮っ子心の教育」の表彰をテレビ放映で行いました。

「宮っ子心の教育」の教育長奨励賞は、年間二回、校内での善行や活躍、地域での活躍等、他の児童の模範になる児童が表彰されます。

選ばれた各クラス1名の児童が、校長先生から呼名され、晴れやかに賞状を受け取りました。

姿二小には、「友達に優しく親切にできる児童」や「率先して活動に取り組む児童」、「友達や学級のためになることを見つけて、行動に移せる児童」など、良い行いができる児童がたくさんいます。

卒業式

卒業式を挙行しました。

厳粛な雰囲気の中で、温かく感動的な卒業式となりました。

↓【卒業生入場】 凛とした表情で入場する初々しい制服姿の6年生。

↓【卒業証書授与】 緊張の瞬間。校長先生から一人一人手渡される卒業証書。

↓【学校長式辞】「卒業おめでとう。6年間で大きく成長しました。小学校で学んだことを生かして、それぞれの花を咲かせてください。」

↓【別れの言葉】「やわらかな早春の光を浴びて、ぼくたち、わたしたち125名は、姿川第二小学校を卒業します。」

↓【5年生代表Sさん】「いよいよ旅立ちのとき、6年生のみなさん、輝かしい未来に向かって羽ばたいてください。」

↓【卒業生の歌と在校生の歌】 挿入歌「旅立ちの日に」は、感動と涙を誘いました。

↓【卒業生退場】「いよいよ旅立ちの時。ぼくたちは、わたしたちは、新たな夢と希望を抱いて、輝く未来に旅立ちます。」

「さようなら」

たくさんの温かい拍手に包まれて、卒業生が会場を後にしました。

↓【最後のホームルーム】

↓【歓送会】 ~校庭での卒業生見送り~

心からお祝い申し上げます。

卒業生の皆さんは、これから歴史と伝統のある姿川第二小学校の卒業生となります。

胸を張り、自信を持って、これから進む中学校での生活を頑張ってください

【1組】

【2組】

【3組】

【4組】

歓送会・卒業式準備

本日4時間目に、歓送の会を実施しました。

例年、卒業式の後に行う歓送の会ですが、今年度はコロナの影響で在校生が卒業式に参列できないために前日に行いました。

在校生と教職員が花道を作り、温かい拍手で卒業生の門出を祝福しました。

思い出が、たくさんつまった教室。

力いっぱい走りまわった校庭。

やさしく包んでくれた校舎ともお別れです…。

午後は、教職員と5年生で式場準備を行いました。

来年は、頼もしい6年生になってくれそうです。

「晴れの舞台」が整いました。

卒業生と保護者の皆様をお待ちしています!

6年生「最後のランドセル登校」

6年生は、今日が最後のランドセル登校です。

6年間、雨の日も風の日も、登下校で毎日一緒だったランドセル。

思い出がたくさん詰まったランドセルとも今日でお別れです。

6年前は体よりも大きなランドセルでしたが、今ではランドセルが小さく見えますね(^-^)

小学校の6年間で、子ども達は、心身ともに本当に大きく成長します。

いよいよ明日は、卒業式です。

スマホ・ケータイ宮っこルールVer2

本日、全児童に「スマホ・ケータイ宮っこルール共同宣言Ver2(春休み版)リーフレット」を配付しました。

春休みに向けて、スマートフォンや携帯ゲーム機などを購入して、SNSやネットゲームなどをする児童が増加することが予想されます。

ネットを介した犯罪被害やトラブルから子供たちを守れるよう,あらかじめご家庭で使用に関するルールを話し合って決めておくことで安心・安全に使わせるためにご活用ください。

正式版のリーフレットは新年度4月以降に配付予定となっておりますが,その内容につきましては,以下のURLでも確認することができます。

01春休み版「スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言Ver.2」.pdf

◆◆スマホ・ケータイ宮っ子ルール共同宣言Ver.2◆◆

https://www.ueis.ed.jp/kyouzai/miyakko_rules/files/leaflet.pdf

水仙~三寒四温~

「なぜ、すいせんがラッパをふくかというとね、冬の間ねむっていたカエルたちに『春ですよ、起きなさい!』と、知らせてあげるためです。」~東京書籍3年国語「すいせんのラッパ」より引用~

校舎南側の植込みで、水仙が咲き始め、甘い香りが一足早い春の訪れを告げています。

気温が低い日が多かったこともあり、例年より1週間ほど遅く開花しました。

3月のこの時期は、「三寒四温」と言われます。

「寒い日が3日くらい続くと、そのあとに比較的暖かい日が4日続く」という意味の言葉で、寒暖の周期を表しています。

天気予報では、来週くらいから再び気温が上がり、温かい春の陽気となるようです。

昼休みに校庭を元気に走り回る子ども達の中には、半袖になる子や汗びっしょりになっている子も…

そろそろ土の中のカエルたちも、冬眠から目が覚めて起きだしそうですね(^◇^)

6年生は、卒業まで残りあと3日です。

卒業式予行練習

卒業式予行練習を実施しました。

卒業式を4日後に控えた6年生が、本番さながらの真剣な表情で予行練習に臨みました。

「別れの言葉」では、6年生一人一人が、担当する言葉を気持ちを込めてはっきりとした声で言うことができていました。

本校ではこれまで、「対面式」の会場としていましたが、今年度はコロナ対策で、ステージ上での証書授与となります。

また、参加者は、6年生と保護者(2名まで)、教職員のみとし、在校生や来賓の参加はありません。

卒業式は、3月19日(金)です。

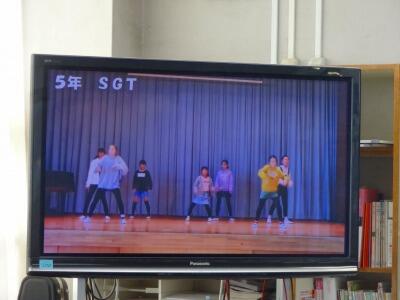

ダンスクラブ発表

ダンスクラブが、昼休みにテレビ放映による「ダンスライブ」を行いました。

1年間の活動の締めくくりとして、これまでの練習の成果を全校生に披露しました。

30人が5チームに分かれて、それぞれのチームが息の合った切れのあるダンスを披露し、テレビ越しの児童を魅了しました。

6年生のY君が、かっこよく帽子を投げるシーンでは、歓声が上がりました。

自分達で振り付けを考え、クラブの時間だけでなく休み時間も利用して練習に励んできたダンスクラブ。

発表会を終えたダンスクラブの6年生のTさんとIさんは、「みんなで一致団結して、練習の成果を発表できて、とても楽しかったです。ダンスを観てくれた人が楽しんでくれてよかったです。」と笑顔で話していました。

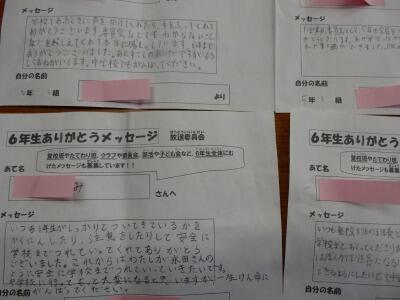

放送委員特別企画「ありがとうメッセージ」

放送委員会の特別企画「6年生ありがとうメッセージ」が始まりました。

卒業を間近に控えた6年生に向けて在校生が書いた「ありがとうメッセージ」。

「登校のときに、あんぜんに学校につれてきてくれてありがとう」「たてわりはんで、やさしく遊んでくれてありがとう」「部活動で、チームをまとめてくれてありがとう」など、たくさんのありがとうが紹介されました。

6年生は、給食を食べながら、1年生の温かいメッセージに聞き入っていました(^-^)

明日は、2年生のメッセージを紹介します。

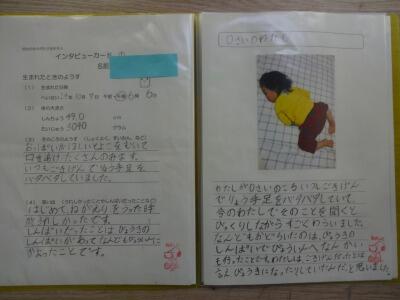

2年生 生活科「あしたへジャンプ」まとめ

2年生が、生活科「あしたへジャンプ」のまとめの学習で、成長の記録をまとめた冊子を完成させました。

まとめた冊子には、以下のような内容が書かれています。

また、家の人からの温かいメッセージが記された手紙を読んで、感激して涙を流す子もいました。

学習を通して、子ども達は、家族や周囲の人々の温かい愛情に包まれて成長できていることを実感していました(^-^)

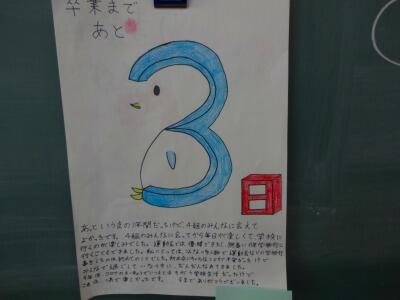

卒業の装い

校内の掲示物が卒業の装いとなり、「卒業おめでとう!」の卒業ムードに染まっています。

在校生や掲示委員会の5年生が分担して、各階の廊下の卒業掲示物を作成しました。

嬉しくもあり、寂しくもあるこの時期…。

6年生は、卒業式の練習も始まり、卒業への実感が伴ってきました。

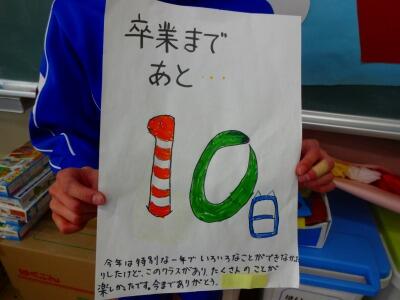

6年生の卒業カウントダウンは、残りあと10日です。

6年生「奉仕作業」

6年生が奉仕作業を実施しました。

6年間お世話になった学校をきれいにして卒業を迎えるために、卒業を目の前にした毎年この時期に奉仕活動を行っています。

廊下、階段、トイレ、水道回り、体育倉庫など、6年間の思い出が詰まった校舎内外を、気持ちを込めて清掃しました。

約1時間で、学校中がピカピカになりました。

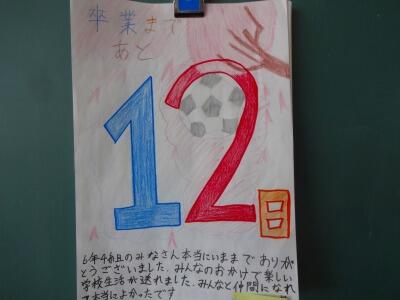

6年生は、卒業まで残り12日です。

6年生を送る会

「6年生を送る会」を実施しました。

【在校生挨拶】

【お楽しみコーナー~6年生メモリー3択クイズ~】

Q2.1年生の時に一番思い出に残っているできごとは? →A.入学式

Q3.今までに担任したことのある先生は? →A.B先生

Q4.運動会で踊ったことのあるダンスは? →A.U・S・A

Q5.6年生が学校のためにしてくれたことは? →A.清掃、登校班、1年生のお世話(全部正解)

【6年生ありがとうムービー】

【6年生から在校生へ】

【プレゼント贈呈】

準備・運営・進行等、実行委員の児童を中心として自主的・計画的に働くことができました。

様々な制限がある中でも、工夫を凝らした「心で通じ合う感動的な会」となりました(^-^)

今日から3月

今日は気温がグンとあがって、春の陽気となりました。

日中の最高気温は16℃。

久しぶりに、これまでの肌を刺すような冷たい空気から解放されて、日差しの温かさにホッとできる一日でした。

先週まで毎日使用していたエアコンも、一日稼動せずに過ごせました。

さて、早いもので、今日からいよいよ3月です。

草木が芽吹く3月。

これから温かい春が日一日と近づいてきます。

学校は、学習・生活の一年間のしめくくりとなる総まとめの一か月に入ります。

とかくうきうきして落ち着きをなくしがちな3月ですが、「終わりよければ全てよし」という言葉があるように、各学年の学習と生活のまとめをしっかりとしていきます。

今週の生活目標は、「感謝の気持ちをもって生活しよう。」です。

明日は、在校生がお世話になった6年生に感謝の気持ちを伝える「6年生を送る会」が予定されています。

今年度最後の縦割り班活動

今年度最後となる「縦割り班活動」を実施しました。

6年生一人一人から、縦割り班の1~5年生に、最後の挨拶がありました。

「今年はコロナで活動が制限されてしまったけれど、みんなと一緒に遊ぶことができて、楽しい思い出を作ることができました。一年間、ありがとう。」と、これまで下級生と共有した時間を懐かしむようにお別れの挨拶を述べる6年生。

6年生からは、一人一人のお別れのメッセージが記された新聞や手作り姿二かるたが在校生にプレゼントされました。

今年度は、コロナの影響で様々な制約の中での縦割り活動となりました。

「そんな時だからこそ、より楽しめる活動を自分たちで工夫してみよう。」という6年生のアイディアで、「すごろく遊び」「学校写真あてクイズ」「自己紹介ビンゴゲーム」など、コロナ禍においても楽しい縦割り活動を実施することができました。

とても頼もしい6年生です(^-^)

来週3月2日(火)には、「6年生を送る会」が予定されています。

5年生「冒険活動教室に出発!」

5年生122名が冒険活動教室に出発しました。

本日午前7時15分から行われた出発式では、代表児童のYさんが、「勇気をもって何にでもチャレンジしたい。友達と協力し合って、みんなとの絆を深めたい。成長できる一日にしたい。」と決意を述べました。

例年、2泊3日の日程で実施する冒険活動教室ですが、今年度はコロナの影響で日帰りでの実施となります。

今日一日で、火起こし、杉板焼き、篠井発見ラリーなどの活動を予定しています。

児童は大きな荷物を抱えて「行ってきまーす!」と、元気よくバスに乗り込みました。

様々な活動を体験して、大きく成長した5年生を見るのが楽しみですね(^-^)

避難訓練

「ただいま、大きな地震が起きました。…」

1~3年生を対象にした予告なしの避難訓練を実施しました。

児童は、突然の避難の放送に戸惑いながらも、周りを見回して机の下にもぐるなど、素早く身の安全を守る行動をとりました。

2度目の放送「校舎の安全が確認されました。」の後は、校舎から一斉に出てきた児童が、校庭に整然と整列しました。

「天災は忘れたころにやってくる。…」と、児童に呼びかける校長先生。

25年前の阪神淡路大震災、10年前の東日本大震災、そしてつい先日も県内で震度4を記録する地震が発生したばかりです。

「備えあればうれいなし」

前もって準備をしておけば、いざというときに事が起こっても心配無用です。

ご家庭においても、災害時の備えや避難の方法について、日頃からお子さんと話し合っておくよう、お願いします。

4~6年生も、今週中に避難訓練を実施します。

冬来たりなば春遠からじ

冷たい風にも負けず、今日も子ども達は、校庭を元気に走り回っています。

「冬来たりなば春遠からじ」

寒く厳しい冬が来ているということは、暖かい春が目の前という意味の言葉です。

それが転じて、つらい時期を乗り越えれば幸せな時期が必ず来る、という意味で広く使われるようになりました。

厳しい寒さの中にも、春の兆しが少しずつ見つかる季節。

春が待ち遠しいですね…。

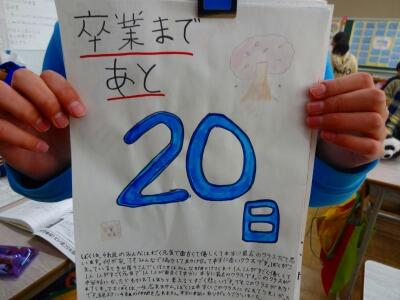

6年生の「小学校生活カウントダウン」は、残り20日となりました。

残りわずかな小学校生活。

一日一日を大切に過ごして、たくさん思い出を作ってほしいですね。

クラウンメロン♪

今日の給食で、クラウンメロンが提供されました。

クラウンメロンは、果物の王様ともいわれるマスクメロンの中でも、品質・味ともに最高級のブランドメロンです。

1個の果実に1本の木の全栄養を注ぎ込んで作るので、メロンの栄養や美味しさが一つの実にギュッとつまっています。

今日のクラウンメロンは、静岡県の生産者の方々から、姿二小に無償でプレゼントされたものです。

子ども達は、クラウンメロンの甘い香りと、とろけるような食感を堪能して、大満足でした(^-^)

虹

雨上がりの夕方。

姿二小の上空に、大きくきれいな虹が出ていました。

珍しい二重の虹です。

ちなみに、この二重の虹の内側は主虹(しゅにじ)、外側は副虹(ふくにじ)と呼ばれています。

副虹は、色の並びが主虹と反対になります。

「二重の虹を見ると幸せになれる」「願い事が叶う」という、ジンクスもあるようです。

姿二小の子ども達に、何かいいことがあるといいですね(^-^)

感染予防の徹底

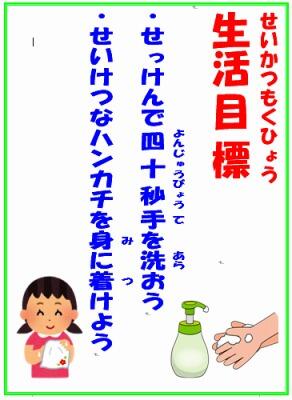

今週の生活目標は、「せっけんで40秒手を洗おう」と「せいけつなハンカチを身につけよう」です。

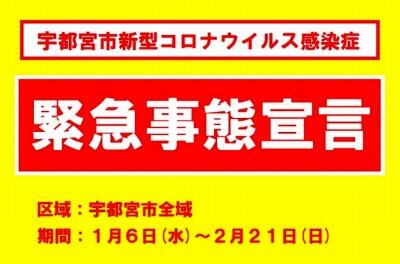

県の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言は解除となりましたが、宇都宮市独自の緊急事態宣言は2月21日(日)までとなっています。

状況は改善されてきていますが、緊張感を緩めることは再度の感染拡大を招く恐れがあります。

学校では引き続き、マスクの着用、換気をはじめ、3密の回避などの基本的な感染防止対策を徹底していきます。

毎日、清潔なハンカチを忘れずに持たせてください。

また、頻繁な手洗いと空気の乾燥により、手荒れが悪化している児童が増えています。

保湿クリームを小まめに塗るなどの、手荒れ予防対策もあわせてお願いします。

なわとび検定

「うまくとべたよ!」「あと少し、がんばって!」

体育の縄跳び運動のまとめとして、毎年2月に行っている「なわとび検定」。

例年は、低学年と高学年がペアになって上級生から跳び方のコツを教わったり、跳躍回数を数えてもらったりして実施していましたが、今年度はコロナ対策でクラスごとに実施しています。

検定は、技の連続跳躍回数に応じて10級~特級の11段階の級が全校児童に認定されます。

最高となる特級は、後ろあや二重跳びや三重跳びなど、高難度の技を複数回跳ぶのが課題で、合格者は毎年、数人程度。

子ども達は、それぞれの目標をもって、得意技に磨きをかけながら、昇級を目指して挑戦しています。

縄跳びは、目標を達成した時の喜びが大きく、ジャンプ力や持久力も付きます。

ご家庭でもぜひ、お子さんの「冬の体力づくり」のために縄跳び運動に挑戦させてください。

読み聞かせ(低学年)

朝の活動で、テレビ放映による「読み聞かせ」を実施しました。

今回もコロナ対策で、事前に録画したものをテレビ放映により各教室で視聴する形式で行いました。

今日の読み聞かせは1,2年生が対象。

冬にちなんだ絵本「きらきら」「おどりのすきなトラ」の二冊を、「読み聞かせボランティア」さんが、読み聞かせをしてくれました。

子ども達は、興味津々の様子で、読み聞かせに耳を傾けていました。

読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました。

立春

今日は、二十四節気の最初の節気「立春」です。

「春は名のみの、風の寒さや…」

まだまだ厳しい寒さが残る2月ですが、暦の上では『春』になります。

日中の日差しには少しずつ温もりが感じられるようになり、これから春の足音が聞こえてきそうですね。

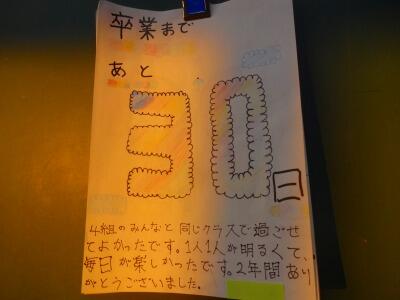

さて、6年生は、3月19日(金)の卒業式まで、残りあと30日。

いよいよカウントダウンに入りました。

6年生の各クラスの黒板には、メッセージ入りのカウントダウン表が掲示されています。

限られた学校生活を有意義に過ごして、卒業まで充実した毎日を過ごしてほしいですね(^-^)

しもつかれ

今日の給食は「しもつかれ」です。

「しもつかれ」は、栃木県に伝わる郷土料理です。

2月の初午の日に作り、しもつかれと赤飯を稲荷神社に供えて、「病気にならないように」と、お願いをしました。

主な材料は、鮭の頭(給食では切り身)、大豆、人参、大根、油揚げなど、栄養のある食材ばかり。

しもつかれの作り方や味付けは、家庭によって様々です。

昔から「7軒の家のしもつかれを食べると病気にならない」とも言われています。

給食のしもつかれは、子ども達の口に合うように作られているため、みんなモリモリと食べていました(^^)

現在は、若者を中心に「食べる機会がない」という人も多い「しもつかれ」。

栃木県が誇る郷土料理「しもつかれ」を、ぜひ後世に残していきたいものですね。

登校指導

「おはようございます!」。

元気な挨拶は、一日を明るく爽やかにスタートさせる第一歩です。

毎月1日は、「姿川あいさつの日」。

この日に合わせて、本校では毎月1日に、教員による「登校指導」を行っています。

学校では登校指導において、各登校班の登校の様子を確認し、『①一列で並んで歩いていたか②登校時刻は適切だったか③明るい挨拶ができていたか』等を、毎回チェックしています。

挨拶については、まだまだ個人差があるのが現状です。

「明るく元気な挨拶が響く姿川第二小学校」をめざして、今後も本校では様々な取組をしていきます。

立腰

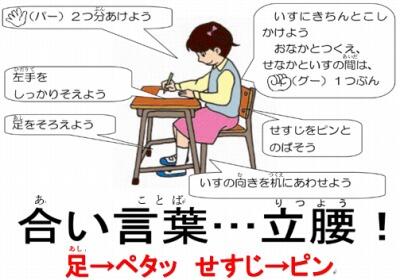

「立腰!足ペタッ、背筋ピン!」

本校では、授業中の学習姿勢「立腰」に力を入れて指導をしています。

「立腰」とは、「腰骨を立てる姿勢を常時保つこと」です。

良い姿勢「立腰」を児童に定着させることで、「集中力がつく」「心が引き締まり学習意欲が高まる」「自分から進んで学習に取り組む自主・自立の習慣がつく」「粘り強さや忍耐力がつく」「腹筋や背筋が鍛えられる」等の効果が期待できます。

「立腰」を提唱した哲学者・教育学者でもある森信三氏は、「立腰」は、人間形成に性根を入れる極秘伝」といい、また、「この一事をわが子にしつけ得たら、親としてわが子への最大の贈り物といってよい」とも述べています。

《出典:幼児教育について「登龍館―豊かな心と言葉を育む」より》

立腰教育を始めて3年目となる本校。

児童の学習意欲や集中力が向上し、全体的に落ち着いた学校生活が送れるようになるなど、一定の成果が表れてきています。

清掃活動

校庭で元気に遊んでいた子ども達が、「清掃開始3分前です」の放送とともに、波が引くように教室に戻っていく…。

穏やかなBGMとともに、今日も子ども達は熱心に清掃に取り組んでいます。

今年度は、コロナウイルスの関係で、例年の縦割り清掃を実施せず、クラス単位での清掃活動。

箒、からぶき、水拭き、黒板、ゴミ捨て等、役割分担をして、同じクラスの友達と協力し合いながら清掃に取り組んでいます。

また、月ごとに「身じたくをととのえよう」「むだ話をしないで、時間いっぱい清掃しよう」などの、清掃の目標を設定しています。

この清掃目標を、清掃初めの時間(13:35)に毎日放送委員が放送することで、目標を意識しながら全校生が清掃活動をしています。

清掃が行き届いた校舎・教室の中で、児童が気持ちよく学習や生活ができるように、今後も清掃指導に力を入れて取り組んでいきます。

縄跳び

縄跳びの練習に熱が入っています。

冬の寒さにも負けない気力と体力を養うことを目的に、毎年厳しい寒さが続くこの時期に体育で縄跳びを実施しています。

前跳び、あや跳び、二重跳びなど、いろいろな技を軽やかに跳ぶ子ども達。

寒さでかじかむ手を温めながら、自分の目標をもって何度もチャレンジしています。

通称「ハヤブサ」と呼ばれる「あや二重跳び」を軽々と跳び続ける高学年児童もいて、みんなの注目の的に!

ちなみに縄跳びは、身体の70%以上の筋肉を動かし、筋力、持久力、瞬発力などの体力向上に効果があります。

5分間跳び続けると1500メートル走ったと同じ効果があるそうです。

来月上旬には、各学級で「なわとび検定」を行う予定です。

大寒

本日20日は、二十四節気を締めくくる大寒。

一年間で最も寒さが厳しくなるとされています。

今朝の気温は-4℃。

寒風ふきつける中、子ども達の「おはようございます!」の挨拶とともにまっ白な息が冷気に消えていきました。

子ども達には、新型コロナウイルス感染予防のために、登下校中も「マスクを着用すること」を指導しています。

また、ランドセルには予備用のマスク5枚程度を常時保管することを児童に呼び掛けていますので、御協力をお願いします。

読み聞かせ

朝の活動で、テレビ放映による「読み聞かせ」を実施しました。

今回は、コロナ対策で、事前に録画したものを、テレビ放映により各教室で視聴する形式で行いました。

読み聞かせをしてくださったのは、「読み聞かせボランティア」に登録してくださっている姿二小の保護者や地域の方々。

読み聞かせボランティアの方々の感情を込めた抑揚のある語り口に、子ども達は自然と絵本の世界に引き込まれていました。

今回の読み聞かせは5,6年生が対象でしたが、低学年や中学年でも来週以降に実施予定です。

読み聞かせボランティアの皆様、本日はありがとうございました。

6年生「中学校説明会」

6年生が、テレビ放映による「中学校説明会」に参加しました。

今年度は、コロナ対策で中学校には出向かず、事前に撮影したDVDを教室で視聴する形式で行いました。

説明会を担当したのは、宮の原中学校の生徒会執行部の生徒達。

時折ユーモアを交えながら、中学校の学習や生活、行事、部活動等について、映像とともに分かりやすい説明を行いました。

知っている中学生が画面に映るときもあって、6年生は興味津々で、画面を食い入るように観ていました。

3か月後に始まる中学校生活。

6年生は、期待と希望に胸を膨らませていました(^-^)

ポカポカ陽気

今日は、日中の最高気温が15度まで上がり、3月下旬並みのポカポカ陽気となりました。

わくわくフリーとなった「ロング昼休み」には、子ども達が、校庭で気持ちよさそうに体を動かしていました。

日中は暖かくても、まだまだ朝晩の冷え込みは厳しい日が続きます。

手袋やマフラー等を装着させるなど、温かい服装で登校させてください。

また、コロナウイルス感染予防のために、学校では引き続き「手洗い・マスク着用・3密の回避」等の基本的な感染予防対策を児童に徹底していきます。

寒さに負けず

毎日、厳しい寒さが続いています。

しかしながら、「子どもは風の子」です。(最近は、あまり聞かれなくなりましたが…。)

寒さに負けず白い息を弾ませ元気に校庭を走り回る姿二小の子ども達。

縄跳び、鬼ごっこ、ドッジボール、大繩など、元気いっぱいに体を動かして楽しんでいます。

さて、本市においても新型コロナウイルスの新規感染者が急増し、独自に緊急事態宣言が発出されました。

学校でも、「マスク着用・手洗い」「3密の回避」「換気」等の感染予防対策を徹底しているところですが、1月8日付の一斉メールでお知らせした通り、御家庭においても感染予防対策への御協力をお願いします。

冬休み後朝会

冬休みが終了し、新年に新たな目標を立てた子ども達が元気に登校しました。

教室に入った子ども達は、級友と新年の挨拶を交わし、宿題や書き初めなどの課題を提出しました。

また、新型コロナウイルスの話題にもふれ、「県内や市内でコロナウイルス感染者が増加しているので、これまで以上に『手洗い・うがい』『3密を避ける』『健康な体作り』などの対策を一人一人がしっかりとしていこう。」と、感染予防の大切さを訴えました。

今年度、1~5年生が学校に登校する日は53日、6年生は50日です。

特に6年生は、卒業式の日に、「すばらしい小学校生活だった」と思えるように、残された日々を、目標をもって有意義に過ごしてほしいですね。

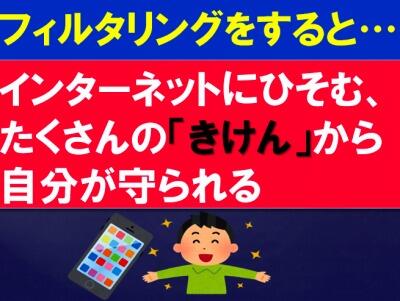

「SNSとは」「フィルタリングをしないとどのような危険があるのか」「インターネットやゲームを利用する時の注意」「危険を感じたらすぐに相談」等について、具体的に呼びかけました。

本日配付した「スマホ・ケータイフィルタリング設定100%キャンペーンリーフレット」を各家庭でお子さんと一緒にお読みになり、スマホやゲーム機等の日頃の使い方について見つめ直す機会としていただけるようお願いします。

また、スマホを所持させているお子さんについては、「スマホ・ケータイ宮っこルール」を守って安全に使用するように日頃から声掛けをお願いします。

スマホ・ケータイフィルタリング100%キャンペーン

今月は、携帯電話やゲーム機を所持している児童にフィルタリングの設定を促すための「スマホ・ケータイフィルタリング設定100%キャンペーン」を全小中学校で一斉に実施しています。

ネット犯罪被害者の約9割がフィルタリング未設定であるとの調査結果があります。

また、近年、ネットゲームに係る児童間のいじめや課金トラブル、ゲーム依存による問題行動等が発生しています。

本日、全児童に「フィルタリングに関するリーフレット」を配布しました。

各家庭でも、子ども達を携帯電話等のトラブルから守るため、リーフレットを参考にしながら普段の使い方を見直すなど、フィルタリング及びペアレンタルコントロールの必要性について話し合いをする機会としていただきますようお願いいたします。

②【資料1】フィルタリングキャンペーンチラシ.pdf

あけましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

旧年中、保護者の皆様にはたいへんお世話になりました。

本年も昨年同様、本校教育推進のため、変わらぬご支援・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

今年一年が、子ども達にとって、保護者の皆様にとって、地域の皆様にとって、健康で明るく幸多き年になりますよう、教職員一同、心からお祈り申し上げます。

さて、今年は「丑年(うしどし)」です。

牛は「勤勉な動物」と言われます。

牛のように、何事にも努力を惜しまずこつこつと頑張ることができる姿二小の子ども達を育てていきます。

お世話になりました

今年も残すところ、数日となりました。

御家庭では、行く年を送り、来る年を迎える準備にお忙しい日々のことと思います。

子ども達には、コロナウイルスやインフルエンザの感染予防をして、楽しく安全な冬休みを過ごしてほしいと思います。

また、子ども達にとって冬休みは、一年の中でも一番家族と過ごすことが多い休みとなります。

家族の一員として、できることを手伝ったり、家族とふれ合ったりと、子ども達にとって安全で楽しい年末年始を過ごせるよう御支援をお願いします。

さて、本年は、本校の様々な教育活動において、保護者の皆様に御協力、御支援いただき、誠にありがとうございました。

よいお年をお迎えください…

冬休み前朝会

冬休み前朝会をテレビ放映で実施しました。

まずは、校長先生の話。

「お正月」を題にして、「あいうえお作文形式」で、冬休みの生活の仕方を子ども達に話しました。

「お…お手伝いを進んでやろう しょ…書(読書・書初め)に親しもう う…運動をわすれずに が…がんばることをきめよう つ…つぎに会うときまで元気に」

「健康と安全に気を付けて、楽しい冬休みを過ごしましょう。」と全校生に呼びかけました。

続いて、児童指導主任の話。

「冬休みの過ごし方」について話しました。

「冬休み中もコロナ対策をしっかりすること」「早寝早起きをすること」「スマホ・ケータイ・ゲームの使い方」「公園の使い方」「防犯」等について具体的に話しました。

「①危険なことはしない、②危険な場所にはいかない、③危険な人にはついて行かない、の3つの約束を守り、楽しく安全な冬休みを過ごしましょう!命は一つ!!」

we wish you a merry Christmas

6年生 My Best Memory

多くの児童が一番の思い出としてあげていたのが東北方面への修学旅行のことでした。その他にも,初めての4色対抗での運動会や遺跡の広場への校外学習,5年生のときに行った冒険活動教室の思い出など様々な行事を英語の文で書き表していました。

日没の早い12月

今朝の気温はマイナス4度。

早朝の校庭には、「霜」が降りていました。

霜は、地表付近の空気中の水蒸気が凍ったものです。地面の温度が0℃よりも低いと霜ができます。

歩くとサクサクと音を立てて崩れる「霜」は、冬の風物詩です。

日没が早い12月。

人も車も慌ただしくなる12月は、一年を通じて最も日没の早い時期です。

最近は16時を過ぎると、外が薄暗くなり始めます。

夕暮れ時や夜間の交通事故が多発する12月。

交通安全・防犯のためにも、子ども達には暗くなる前に帰宅するように学校で指導をしています。

『姿二小の約束:10月から3月は16時30分までに帰宅する』

ご家庭でも、お子さんに声掛けをお願いします。

わくわく「縦割り遊び」

第4回目となる「縦割り遊び」を実施しました。

今回は、縦割り班で、「自己紹介ビンゴ」をして楽しみました。

「自己紹介ビンゴ」は、「すきな遊び」や「すきなくだもの」などのテーマに合った答えを3×3のマスに書いて、順番に発表していくゲームです。

友達が発表した答えが自分のマスに書いてあったら〇を付け、縦、横、斜めのいずれかが揃ったらビンゴ!

ビンゴになった人は、グループのみんなから盛大な拍手がもらえます。

今日も、縦割り班の友達や6年生と交流を深め、楽しいひと時を過ごすことができました(^-^)

児童朝会(給食委員会・放送委員会の発表)

テレビ放映による児童朝会を実施しました。

今回の児童朝会は、委員会の発表です。

給食委員会と放送委員会が、活動内容について発表しました。

まずは、給食委員会の発表です。

給食委員は、ワゴンチェック、選択給食調査、廃プラごみの処分、配膳台の清掃など、給食に関係する様々な仕事に日々取り組んでいます。

「一年間の給食の数は?」「調理員さんの人数は?」「給食で一番多く使う食材は?」など、クイズ形式で、給食に関する内容を楽しく全校生に紹介しました。

「感謝の気持ちをもって、給食をいただきましょう。」と全校生に呼びかけました。

続いて放送委員会の発表です。

以下、曜日ごとの放送番組です。

月曜日→ランキング、火曜日→クイズ、水曜日→イントロクイズ、木曜日→ニュース、金曜日→先生クイズ。

毎日、楽しい放送にするために、放送委員が原稿を工夫して書いています。

最後に、「チャイムの合図を守って生活しましょう!」と全校生に呼びかけました。

2年生「うさぎとふれあい教室」

2年生が、生活科「生きものとなかよし」の学習で、「うさぎとのふれあい教室」を実施しました。

普段は飼育小屋の中にいる本校のうさぎ。

直接ふれ合う機会を設けて、小さな命の尊さを考えるきっかけにしようと、毎年この時期に2年生が実施しています。

現在、姿川第二小学校で飼育しているうさぎは2匹。

名前は、白がミルク、茶色がココアです。

「ぬいぐるみみたいで、かわいい!」「毛がふわふわしていてあったかい!」と笑顔で話す子ども達。

うさぎを優しく抱っこしたり、聴診器で心臓の音を聞いたりして、うさぎと温かいふれあいをすることができました。

ご来校の際は、ぜひ校舎北側の飼育小屋をのぞいてみてください(^-^)

6年薬物乱用防止教室

6年生の薬物乱用防止教室がありました。

中央警察署の方がいらっしゃって,

DVDを見たり,ロールプレイングをしたりして

薬物の恐ろしさについて教えていただきました。

真剣によく聞いて,メモをたくさん残していました。

仲の良い先輩に薬物使ってみようよと誘われたときの

断り方も上手にやっていました。

振り返りには,今日学んで分かった薬物の恐ろしさについて

再認識したことが書かれていました。

学びの多い1時間でした。

人権月間

12月は、「人権月間」です。

「人権」というと、何か難しいものと考えてしまいがちですが、「人権」とは、「一人一人が人間らしく生きるために、全ての人が生まれながらにもっている権利」であり、誰もが当然に保障されるべきものです。

「命を大切にすること」「みんなと仲良くすること」「一人一人の違いや良さを認め合うこと」など、あらゆることが「人権」に関わります。

本校では、人権について考える場を設け、人権意識の啓発を図ることを目的に、以下の活動を実施しています。

【人権作文の発表】

給食時に、6年生の代表児童が人権作文を発表します。

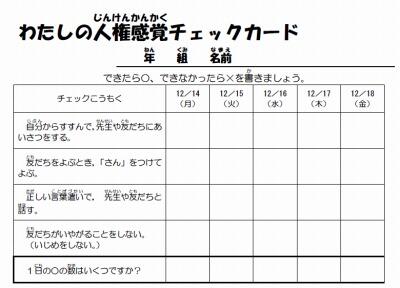

【わたしの人権感覚チェックカード】

12月14日(月)~18日(金)の1週間の帰りの会で、「人権チェックカード」を実施します。

【「わたしのとくいなこと・よいところ」の記入・掲示】

おうちの方からの欄に、コメントの記入の御協力をお願いします。

児童集会「学校写真当てクイズ」

児童集会を実施しました。

今回は、縦割り班で、テレビ放映による「学校写真当てクイズ」をして楽しみました。

代表委員から出題されたクイズは全部で8問。

「西昇降口の絵画」や「図書室の水道」などの馴染みのある写真の他、「黒板消しクリーナーの中」といった難解な写真もあり、子ども達は「どこの写真?」と楽しみながら答えていました。

縦割り班で、楽しいひと時を過ごすことができました(^-^)

子ども自転車免許事業

12月8日に,4年生全員が「自転車の乗り方」を勉強しました。校庭に模擬道路を書いて,信号機のある交差点の渡り方や,停まっている自動車の追い越し方など,宇都宮市の生活安心課の人に教わりながら,自転車に乗りました。

乗り方の勉強が終わった後に,免許証を一人一人もらいました。

これをきっかけに,自転車に乗る時には,必ずヘルメットをかぶり,交通ルールを守り,安全運転に心掛けてほしいと思います。保護者の皆様においても,お子様と交通ルールについて話し合っていただければと思います。

出発するときに,忘れずに,後ろの安全を確認します。

見通しの悪い交差点では,一時停止をして安全確認をしてから走ります。

自転車に乗り終わったら,生活安心課の人と,自転車の乗り方の振り返りをしました。

5年生 I want to go to Italy.

5年生の外国語で,行ってみたい国を紹介する活動をしました。

アメリカやイギリス,韓国やスペイン,オーストラリアなど,それぞれの行ってみたい国について,その国で見られる世界遺産や建造物,名物料理などを紹介しました。自分の紹介した国だけでなく,友達の紹介した国々へ興味を高めている様子でした。

2年生「生活科~サツマイモの収穫祭~

2年生が、生活科「おいしいおいもをそだてよう」の学習で、サツマイモの収穫祭を実施しました。

本日の料理は、11月に学校の畑で収穫したサツマイモを材料に使用したスイートポテトです。

調理は、コロナウイルスの関係で、7名のボランティアさんにお願いしました。

子ども達は、出来立ての手作りスイートポテトを美味しそうに頬張っていました(^-^)

調理をしてくださったボランティアの皆様、本日はありがとうございました。

また、先週の土曜授業では、サツマイモのつるを使って、「クリスマスリース」を製作しました。

ドングリや松ぼっくりで飾り付けをしたオリジナルフォトフレームも完成しました。

研究授業「3年4組・6年2組」

3年4組と6年2組で、授業研究を行いました。

授業研究は、「教師の授業力を向上させて、授業の質を高めること」を目的に、定期的に実施しています。

今年度、本校では、「表現力を高め合う授業~言語活動の工夫を通して~」を研究主題として、授業研究を行っています。

今日の授業研究の教科は算数。

3年4組は「分数」、6年2組は「並べ方と組み合わせ」です。

どちらのクラスも、子ども達が主体的に学びに向かい、自分の考えを進んで表現する姿がみられました。

また、子ども達は、終始目を輝かせて、課題達成のために熱心に学習に取り組んでいました。

各教室の見回りをしていただいたボランティアの保護者の皆様や地域の皆様、本日は、ありがとうございました。

秋の風景

秋は、季節の移ろいがとても美しい時期です。

銀杏やモミジの木々は黄色や赤に染まり、風景に色彩が溢れます。

晩秋を迎え、深まりゆく秋…

普段の何気ない学校の風景も、木々が彩ることで期間限定の素敵な風景へと早変わりします。

校庭の地面は、黄色の絨毯に早変わり…

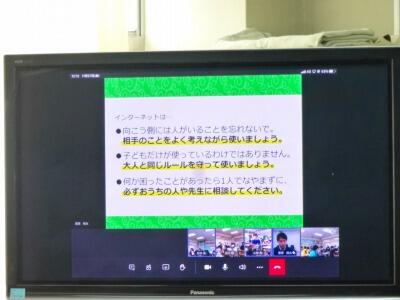

6年生「SNS等トラブル防止教室」

「SNS等トラブル防止教室」をオンラインで実施しました。

今回は、NTT東日本栃木支店の皆様の協力を得て、6年生が参加しました。

防止教室は、例年児童をオープンスペース等に集めて学年全体で開きますが、新型コロナウイルス感染防止のために、今回は「密」を避けて、ビデオ会議アプリ「Teams(チームズ)」を活用しました。

NTT本社の会議室にいる講師が講義を行い、その様子を各教室のテレビモニターに映して、互いの姿を確認しながら双方向のやり取りを可能にしました。

6年生は、今回の授業でスマホやインターネット、ネットゲームを使用する際に、インターネット上でトラブルにならないよう、基本的なルールやマナーを学ぶことができました。

御家庭でも、スマホやゲーム機の正しい使い方やルールを教えるとともに、「見守ること、守らせること、適正に管理すること」への御協力をお願いします。

縦割り遊び「爆弾ゲーム」

第3回目となる「縦割り遊び」を実施しました。

今日は、縦割り班で「ばくだんゲーム」をして楽しみました。

班で一つの円を作って、6年生が手作りしたボール(爆弾)を順番に回していきます。

音楽が止まったときに、そのボール(爆弾)を持っていた人がくじを引き、お題に答えます。

お題には、「すきなキャラクターは?」「片足で15秒」「ジャンプを5回しよう」「ダンスをしよう」などの楽しい「しかけ」が記されています。

子ども達は、班の6年生と「爆弾ゲーム」で一喜一憂しながら、楽しいひと時を過ごすことができました(^^♪

児童朝会「福祉委員会・保健委員会の発表」

児童朝会を実施しました。

福祉委員会と保健委員会が、活動内容について発表しました。

人権標語は、クラス全員が作成した標語の中から、福祉委員会が特に優秀な標語を選出します。

後日、各教室と廊下に掲示します。

「12月7日から始まる募金活動への御協力をお願いします。」「ペットボトルのキャップ、インクカートリッジ、書き損じ年賀状の回収のへ御協力をお願いします。」と全校生に呼びかけました。

保健委員会は、新型コロナウイルスとこれから流行するインフルエンザの感染予防対策について発表しました。

「3密に気を付けて、手洗い・うがいをきちんとやろう。」「みんなで協力してこの危機を乗り越えよう。」と全校生に呼びかけました。

6年生 This is my town.

6年生の外国語で,自分のまちを紹介する活動を行いました。

自分の住む宇都宮市や近隣のまちにある コンビニエンスストアや公園,釣り堀,動物園などの施設と,そこでできることを紹介しました。

改めて自分たちの住む場所について考える機会になりました。

2年生「サツマイモの収穫」

2年生が、生活科「おいしいおいもをそだてよう」の学習で、サツマイモほりを実施しました。

大きく育ったサツマイモを目にして、児童はうれしそうに笑顔を見せていました。

2年生が収穫したサツマイモは、12月の「収穫祭」でスイートポテトを作って食べる予定です。

1年生,秋探し

生活科の校外学習で、1年生が秋を探しに鶴田沼に行きました。

どんぐりやきれいな色の落ち葉を拾ったり秋の虫を探したりしました。

木漏れ日や秋風に舞う落ち葉を見ながら「きれい!」と声を上げる姿が見られました。

1年生は初めて校外学習に行きましたが、交通ルールを守りながら楽しく行くことができました。

おにぎりの日

今日は,宮の原地域学校園で統一して実施された「おにぎりの日」です。

食育が見直されている今日、「子ども達の食への関心を高め、食事について親子で考える機会とすること」を目的に、宇都宮市では平成20年度より全小中学校で「お弁当の日」を設けています。

今年度は、コロナウイルスの関係で、取り組み内容をしぼり、児童が主食のおにぎりを家庭で作って持参する「おにぎりの日」として行いました。

家から持参したおにぎりを、笑顔で頬張る子ども達(^^)

「今日は早起きをして、自分でおにぎりを作りました!」という子がたくさんいました。

これからも家族と一緒に献立を考えたり、一緒にご飯を作ったりすることを通して、食事に関わる人への感謝の気持ちが育つといいですね。

保護者の皆様には、「おにぎりの日がんばりカード」の家の人からの欄にコメントを記入していただき、学校へ提出していただけるよう,御協力をお願いします。

明日は「おにぎりの日」です

明日は、「おにぎりの日」です。

宮の原地域学校園で統一して実施する「おにぎりの日」。

お昼の校内放送では、宮の原中学校の給食委員作成の「おにぎりの日のCM」を各教室で視聴しました。

明日の朝は、お子さんにおにぎりを作らせていただき、忘れずに学校に持たせてださい。

おかず(牛乳、おでん、ゆで野菜)は、学校の給食で提供します。

2年生「サツマイモのつるでリース作り」

2年生が、サツマイモのつるを使ったリース作りを実施しました。

裏校庭に集められたたくさんのサツマイモのつる。

リースの材料となるこのサツマイモのつるは、2年生が生活科「おいしいやさいをそだてよう」の学習で、6月から学校の畑で育てているものを使用しました。

この中から、各自2メートルぐらいのつるを選んで、きれいに茎をハサミで落としていきます。

くるくると巻き付けながら形を整えていくと…

みんな上手にリースを作ることができました(^-^)

この後の生活科の授業では、このリースに、家庭から持ってきた飾りをつけてクリスマスリースを完成させます。

また、2年生は今週中にサツマイモほりを実施する予定です。

6年生,修学旅行に行って参りました!

お天気にも恵まれて,子どもたちも生き生きと活動しました。

1日目は仙台うみの杜水族館,松島散策をしました。

たくさんの海の生き物に6年生もうっとり♡

松島は紅葉していて,とてもきれいでした。

事前に班で相談をして,それぞれに行程表を作りました。

瑞巌寺,五大堂を周り,松島の歴史に触れました。

2日目は,気仙沼ベイクルーズ遊覧船に乗りました。

たくさんのウミネコが船の周りを飛んでいて,

子どもたちからは歓声が上がっていました。

最後は気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館に行きました。

実際に津波の被害に遭った高校が残っています。

被害の大きさを実際に肌で感じることができて

たくさんの思いをもったようでした。

帰りは5時間バスに揺られ,学校へ帰ってきたのは18:30。

たくさんの保護者の方々に迎えられ,帰校式を行い,解散しました。

例年とは違う方面の修学旅行になりましたが,充実した2日間になりました。

就学時健康診断

来年度の本校入学予定児童を対象にした「就学時健康診断」を実施しました。

来年度に本校入学予定の子ども達129名が、一足早く小学校の雰囲気を味わいました。

内科検診、歯科検診、視力検査、聴力検査、知能検査の5つの検診を、みんな落ち着いた態度で受けることができました。

体育館では、新1年生の保護者の皆様に、学校長が学校経営方針や学校生活の様子について話しました。

また、1年担任が、小学校生活の心構えや学用品の購入、登下校について話しました。

半年後に、一緒に勉強したり遊んだりできることを、在校生、教職員一同、楽しみに待っています!!

「英語の絵本」の読み聞かせ

給食時の校内放送で、英語での「絵本の読み聞かせ」を実施しました。

現在、学校では新型コロナウイルス感染防止のため、児童には前を向いたまま会話を控えて給食を食べるように指導しています。

そんな中、「少しでも給食を楽しんでほしい」と、英語専科のF先生とALT(外国語指導助手)のG先生が、企画しました。

今日の読み聞かせは、誰もが知っている昔話「ももたろう」。

英語だけの読み聞かせだと児童にとって内容が分かりにくいため、ALTが英語で読んだ文に続いて、英語専科のF先生が日本語訳の文を読みました。

児童は、読み聞かせを聞きながら給食を食べて、楽しいひと時を過ごすことができました(^-^)

クリーン活動

鶴田沼の富士見台という場所で,山つつじを植樹

ボランティアさんに,植樹の仕方を教わりながら,大きく元気に育って欲しいという願いをもって,植樹しました。

鶴田沼の森の再生という体験を通して,一人一人が,自分たちが住んでいる町の自然を大切にしようとする気持ちをもつことができたと思います。

一斉下校

今年度2回目となる一斉下校を実施しました。

交通安全担当の先生が、「ふざけたり騒いだりせずに、一列に並んで登下校しよう。」「ポケットに手を入れて歩かないようにしよう。寒かったら手袋をしよう。」と、全校生に呼びかけました。

11月に入り、日没の時間が早くなってきました。

「姿二小のやくそく」では、『10月~3月の期間は、午後4時30分までに家に帰る』と定めています。

防犯面でも、薄暗くなってからの一人歩きはしないように、御家庭でもお子さんへの声掛けをお願いします。

※明日は、就学時健康診断のため特別日課4時間授業で、全学年12時35分下校となります。

6年生が修学旅行に出発しました

6年生が修学旅行に出発しました。

東の空にオレンジ色の朝日が昇り始めた本日午前6時15分の出発式。

代表児童のNさんが、「待ちに待った修学旅行。友達と協力し合って絆を深めたいです。コロナ対策や安全に気を付けて二日間を楽しみたいです。」と、力強く語りました。

参加する6年生は、たくさんの保護者の方々や先生達に見送られながら、大きな荷物を抱えて「行ってきまーす!」と、元気よくバスに乗り込みました。

今回は、5台のバスを使用し、児童同士が隣の席に座って密着しないようにコロナ対策をしています。

また、マスク着用の他、こまめな手洗い・消毒を励行します。

二日間で様々な場所を見学したり、活動したりして、大きく成長した6年生を見るのが楽しみですね(^-^)

6年生が修学旅行に行きます

6年生が来週の11月9日(月)と10日(火)の二日間で、修学旅行に行きます。

本日の下校前の全体指導では、「友達と協力して楽しく活動すること」「きまりやマナーを守ること」「社会科の震災復興の学習と関連させて見学すること」「安全や情報モラルに気を付けて行動すること」「地震対策」「防寒対策」等を確認しました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策を万全に期しての実施です。

行き先も、例年の東京・鎌倉方面から宮城県方面に変更になりました。

二日間で、仙台うみの杜水族館の見学、かまぼこ工場の見学、松島での班別行動、気仙沼ベイクルーズ遊覧船、海の市でのお土産購入、東日本大震災伝承館の見学等を行います。

たくさんの楽しい思い出を作って、帰ってきてほしいですね(^-^)

帰校は、10日(火)の18時20分の予定です。

漢字の学習

1年生が、漢字を習い始めました。

電子黒板で筆順を確認しながら、みんな熱心に漢字練習に取り組んでいます。

これまでに1年生が習った漢字は、山、川、口、木、目など。

小学校1年生から6年生までに習う漢字の数は1026字となっています。

各学年で習う漢字の数は以下の通り。

1年(80字)2年(160字)3年(200字)4年(202字)5年(193字)6年(191字)

各学年で習った漢字は、その学年のうちにきちんと覚えることが基本です。

もちろん、筆順も正しく覚えて美しい字で書くことも大切です。

学校では、日記や作文などの文章中にも、どんどん習った漢字を使うよう指導しています。

ご家庭でも繰り返し漢字練習に取り組ませてください。

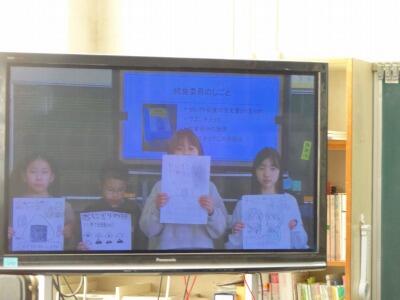

読書感想文の発表

読書週間の取組の一環で、「読書感想文の発表」を実施しました。

「青少年読書感想文コンクール」で優秀賞に選ばれた3年生のFさんが、給食時の校内放送で読書感想文を発表しました。

本の内容とリンクして、自分の体験や気持ちがバランスよく書けているとてもすばらしい感想文でした。

読書の秋…。読書は知識を蓄え、感性を磨き、考える力や想像力を養います。

読書は「心の栄養」とも言われます。

子ども達が、たくさんの本と出会い心をより一層豊かにできるように、本校では今後も読書活動を充実させていきます

児童朝会「図書委員会の発表」

テレビ放映による「児童朝会」を実施しました。

図書委員会では、年間を通して読書の推進活動を行っています。

今日は、図書室の貸し出し人気NO1の本「あいさつ団長」を、図書委員の劇で紹介しました。

自分のお勧めの本をはがきに書いて友達に送る「読書郵便」、読んだ本の感想を葉っぱの形をした感想カードに書いて掲示する「感想の木」、本に出てくる料理を給食に出す「コラボ給食」、給食時の放送で読書感想文の入賞児童が作品を紹介する「感想文の朗読」等、この読書週間を機に、全校生の読書活動の充実を図っていきます。

授業参観

今日から授業参観が始まりました。

今回は、コロナ感染防止対策を取りながら、学級ごとに参観日を設定して「分散型」の授業参観を実施しています。

場所は、全ての学級が体育館となります。

校舎内への立ち入りはできませんのでご了承ください。

児童の健康と安全を最優先に考えた授業参観です。

保護者の皆様には御迷惑をおかけしますが、検温やマスク着用、ソーシャルディスタンスの保持等の御協力をお願いします。

教育実習生

教育実習生2名が、10月19日(月)~10月30日(金)の2週間、本校で先生になるための勉強に来ています。

指導教諭の下で実習を積み、教師としての実践力を身に付けます。

以下、教育実習生へのインタビューです。

I先生(2年4組)

「とても元気がいいなという印象を受けました。また、運動会の応援合戦の様子を見て、団結してみんな頑張っているなと感じました。」

〇得意なことは何ですか?

「一つ目は歴史です。大学で近世(江戸時代)を勉強していることもあり、歴史が大好きです。二つ目はドッジボールです。野球を経験していたこともあり、投げるのは得意です。小学生の頃は、休み時間にほどんどドッジボールをしていました。」

〇教育実習の抱負を聞かせてください。

「初めての小学校の教壇に立つので、かなり緊張しています。ただ、2週間と短い期間であるため、できるだけたくさんの児童と交流したいです。また、児童が楽しんで学習できるような授業づくりを心掛けたいです。」

H先生(5年4組)

「大きな声で『こんにちは!』と挨拶をしてくれて、誰に対しても礼儀正しく挨拶ができる誠実な児童だなという印象です。」

〇得意なことは何ですか?

「児童を笑わせることです。児童との何気ない会話の中で、笑顔にするネタを探し、それを基にユーモアのあるトークセンスを発揮して、児童との距離を縮めていきたいです。」

〇教育実習の抱負を聞かせてください。

「自分だけではなく兄も妹もお世話になった姿二小で、まずは児童との心の触れ合いを大切にしていきたいです。また、先生方の御指導の下、自分の授業の課題解決に挑戦し、児童の理解度に応じた指導と協働的な学びを展開できる『学び続ける教師』を目指していきたいです。」

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |