文字

背景

行間

お知らせ

最近の出来事

折れ線グラフをかいてみよう!(4年生)

算数の授業では,折れ線グラフの作図をしています。

作図のポイントを聞いてさっそくチャレンジ!

今回は,1日の気温のデータや動物の体重の月ごとの変化のデータをを使って作図の練習をしました。

丁寧に定規を使い,抜けがないか見直しをする様子も見られました。

宇都宮市の1時間ごとの気温のデータなど,身近なデータを使って折れ線グラフを作図してみることも自主学習の一つになりますね。

作図のポイントを聞いてさっそくチャレンジ!

今回は,1日の気温のデータや動物の体重の月ごとの変化のデータをを使って作図の練習をしました。

丁寧に定規を使い,抜けがないか見直しをする様子も見られました。

宇都宮市の1時間ごとの気温のデータなど,身近なデータを使って折れ線グラフを作図してみることも自主学習の一つになりますね。

6月4日(金)の給食

【献立】

【かみかみ献立】

ごこくごはん ぎゅうにゅう じゃこカツ

やさいのちゅうかあえ みそしる だいず

【健康な歯を保つために】

将来にわたって健康で過ごすには,食べものをしっかりかむことができる歯を保つことが大切です。

子どものうちからむし歯を予防しましょう。

虫歯予防には,➀食後や寝る前にていねいな歯磨きをすること

②食事を規則正しくとること

③よくかんで食べること

④甘いものを食べすぎないこと

⑤間食はダラダラと食べないこと

などを心がけましょう。 少年写真新聞社2020

【かみかみ献立】

ごこくごはん ぎゅうにゅう じゃこカツ

やさいのちゅうかあえ みそしる だいず

【健康な歯を保つために】

将来にわたって健康で過ごすには,食べものをしっかりかむことができる歯を保つことが大切です。

子どものうちからむし歯を予防しましょう。

虫歯予防には,➀食後や寝る前にていねいな歯磨きをすること

②食事を規則正しくとること

③よくかんで食べること

④甘いものを食べすぎないこと

⑤間食はダラダラと食べないこと

などを心がけましょう。 少年写真新聞社2020

外国語活動がはじまりました!(1年生)

1年生も外国語活動がはじまりました。

はじめてふれる外国の言葉に「できるかな…」とドキドキしている子もいれば,「わたし英語習ってるんだ!」とわくわくしている子もいました。

まずは色を答える活動でウォーミングアップです!

「ブルー!」「ピンク!」

子どもたちにもなじみのある単語が多く、元気に手をあげて答えていました。

「Simon Says」というミニゲームも行いました。

ALTの言葉をよく聞いて動いたり,動かなかったり…

体と頭を使うゲームを楽しむ姿が見られました!

他にもALTの言葉や動きを真似したり,英語の歌を歌ったりしました♪

授業の最後は「英語楽しかった!」「先生!グッバイ!」など

キラキラの笑顔で終わることができました!

はじめてふれる外国の言葉に「できるかな…」とドキドキしている子もいれば,「わたし英語習ってるんだ!」とわくわくしている子もいました。

まずは色を答える活動でウォーミングアップです!

「ブルー!」「ピンク!」

子どもたちにもなじみのある単語が多く、元気に手をあげて答えていました。

「Simon Says」というミニゲームも行いました。

ALTの言葉をよく聞いて動いたり,動かなかったり…

体と頭を使うゲームを楽しむ姿が見られました!

他にもALTの言葉や動きを真似したり,英語の歌を歌ったりしました♪

授業の最後は「英語楽しかった!」「先生!グッバイ!」など

キラキラの笑顔で終わることができました!

6月3日(木)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ぶたにくのさんみやき ごまあえ みそしる

【豚肉の三味焼き】

豚肉の三味焼きは,ごま・ねぎ・七味唐辛子の「三味」としょうゆ・みりん・さとうなどの調味料につけこんで焼いています。

お好みでみそやしょうがなどを使ってもおいしくできます。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ぶたにくのさんみやき ごまあえ みそしる

【豚肉の三味焼き】

豚肉の三味焼きは,ごま・ねぎ・七味唐辛子の「三味」としょうゆ・みりん・さとうなどの調味料につけこんで焼いています。

お好みでみそやしょうがなどを使ってもおいしくできます。

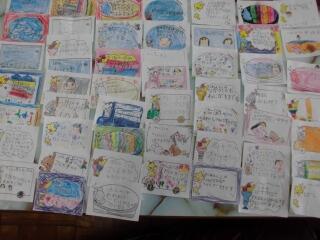

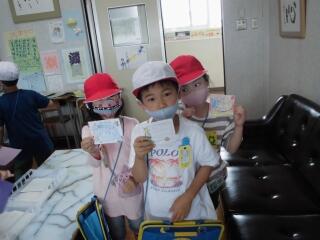

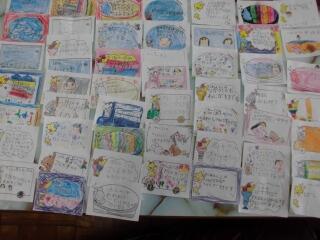

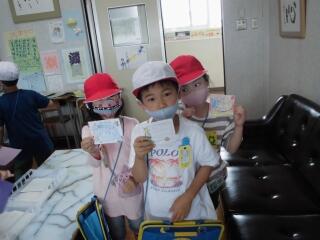

かわいいおきゃくさま(1年生)

「しつれいします。がっこうたんけんにきました。」

今日は1年生の学校探検が行われ,校長室にもかわいいお客様がたくさんいらっしゃいました。

ドキドキの一歩。初めての校長室に入ると「1年( )組の『・・・・・』です。よろしくおねがいします」とそれぞれにあいさつをし,手にしていた手作り名刺を渡してくれました。

自分の名前,あいさつの言葉,好きな食べ物・動物・色,自分の似顔絵,質問など,一人一人の思いがたっぷり感じられる名刺です

子どもたちはドキドキしながらも、言葉遣いを意識して自分のことを話そうとし,その姿に頼もしさを感じました。

また,3人グループで一緒に行動することを意識する姿にも感動しました。あるグループで一人が名刺を教室に忘れてしまったことに気付くと「もう一度みんなで教室に戻ってきますので,失礼します。」と,この瞬時の対応にも驚きました。

各学級では子どもたちと約束事のみの確認で,具体的な対応の仕方など型を教えずにその場で考え行動する,実践から学ぶことを期待していたようです。

それでは,探検に来た子どもたちの様子を紹介します。

○教室にあるものと比べて,同じ!違う!を発見している子

「パソコンがあるのは同じ」「教室にある時計とちょっと違うな」

「ここには水道があるんだ!」

○校長室ならではのものから,気付きをえた子

「校長先生の写真が昔は白黒でだんだんとカラーになっている!」

「ソファーはお客さんが来るからあるんだ!」

○校長室にあるもの(人)に疑問を抱いた子

「このトロフィーは何でもらったの」

「校長先生はどんなお仕事をしているの」

○校長室にあるものと,日常をつなげて発見している子

・「仲よく 強く たくましく」の石碑の写真を見て,「校歌にもこの言葉がある の知っているよ」「この写真はどこで撮ったの?」

・優勝トロフィーを見て「ぼくは2位や3位はもらったことあるけど,1位はないな」

○感じたことを言葉に表していた子

「ベランダに出ると風が気持ちいい」「ソファーはふかふかして気持ちいい」

今日の探検で子どもたちは,何に目が止まったのでしょう?どの場所が気になったのでしょう?この後記入の「見つけたよカード」が気になります。

今日は1年生の学校探検が行われ,校長室にもかわいいお客様がたくさんいらっしゃいました。

ドキドキの一歩。初めての校長室に入ると「1年( )組の『・・・・・』です。よろしくおねがいします」とそれぞれにあいさつをし,手にしていた手作り名刺を渡してくれました。

自分の名前,あいさつの言葉,好きな食べ物・動物・色,自分の似顔絵,質問など,一人一人の思いがたっぷり感じられる名刺です

子どもたちはドキドキしながらも、言葉遣いを意識して自分のことを話そうとし,その姿に頼もしさを感じました。

また,3人グループで一緒に行動することを意識する姿にも感動しました。あるグループで一人が名刺を教室に忘れてしまったことに気付くと「もう一度みんなで教室に戻ってきますので,失礼します。」と,この瞬時の対応にも驚きました。

各学級では子どもたちと約束事のみの確認で,具体的な対応の仕方など型を教えずにその場で考え行動する,実践から学ぶことを期待していたようです。

それでは,探検に来た子どもたちの様子を紹介します。

○教室にあるものと比べて,同じ!違う!を発見している子

「パソコンがあるのは同じ」「教室にある時計とちょっと違うな」

「ここには水道があるんだ!」

○校長室ならではのものから,気付きをえた子

「校長先生の写真が昔は白黒でだんだんとカラーになっている!」

「ソファーはお客さんが来るからあるんだ!」

○校長室にあるもの(人)に疑問を抱いた子

「このトロフィーは何でもらったの」

「校長先生はどんなお仕事をしているの」

○校長室にあるものと,日常をつなげて発見している子

・「仲よく 強く たくましく」の石碑の写真を見て,「校歌にもこの言葉がある の知っているよ」「この写真はどこで撮ったの?」

・優勝トロフィーを見て「ぼくは2位や3位はもらったことあるけど,1位はないな」

○感じたことを言葉に表していた子

「ベランダに出ると風が気持ちいい」「ソファーはふかふかして気持ちいい」

今日の探検で子どもたちは,何に目が止まったのでしょう?どの場所が気になったのでしょう?この後記入の「見つけたよカード」が気になります。

6月2日(水)の給食

【献立】

けんさんこむぎパン チョコクリーム ぎゅうにゅう

とりにくのオニオントマトソースがけ

ポテトスープ ようなしコンポート

【県産小麦パン】

今日のコッペパンは,栃木県の小麦粉「ゆめかおり」を使っています。

「ゆめかおり」は,栃木県で初めてパン専用としてつくられた強力 小麦で,ふんわりとボリュームのあるパンが焼けるそうです。

けんさんこむぎパン チョコクリーム ぎゅうにゅう

とりにくのオニオントマトソースがけ

ポテトスープ ようなしコンポート

【県産小麦パン】

今日のコッペパンは,栃木県の小麦粉「ゆめかおり」を使っています。

「ゆめかおり」は,栃木県で初めてパン専用としてつくられた強力 小麦で,ふんわりとボリュームのあるパンが焼けるそうです。

ふくべ細工絵付け体験(6年生)

5月31日(月)に宇都宮市の伝統工芸である「ふくべ細工」の絵付け体験をするために,講師役として市内の「ふくべ洞」さんにお越しいただきました。

そもそも「ふくべ細工」とは…

栃木県が国内生産の90%以上を占める「かんぴょう」のもとになる「夕顔」を,農家の人々が自分たちの生活の道具として使い始めたのが始まりです。

夕顔に穴をあけて,農作業で使ったり,囲炉裏の炭入れに使ったりしていたそうです。

今回の絵付けのテーマは「自由」ということで子ども達は思い思いの絵を材料の「ふくべ」に描いていきました。

チョークで下絵を描いたら,次は絵の具で色をぬっていきます。

絵の具が乾いたら,仕上げにニスをぬってもらい完成です。子どもによっては,穴をあけてもらい,目や口に加工してもらう人もいました。

今回の学習をもとに,6年生では総合的な学習の「宇都宮学」で伝統文化や郷土料理,民俗芸能についてそれぞれが調べ学習を進めていきます。ご家庭でも宇都宮の文化についてお話しする機会を持っていただけると,子ども達の意欲につながると思います。

そもそも「ふくべ細工」とは…

栃木県が国内生産の90%以上を占める「かんぴょう」のもとになる「夕顔」を,農家の人々が自分たちの生活の道具として使い始めたのが始まりです。

夕顔に穴をあけて,農作業で使ったり,囲炉裏の炭入れに使ったりしていたそうです。

今回の絵付けのテーマは「自由」ということで子ども達は思い思いの絵を材料の「ふくべ」に描いていきました。

チョークで下絵を描いたら,次は絵の具で色をぬっていきます。

絵の具が乾いたら,仕上げにニスをぬってもらい完成です。子どもによっては,穴をあけてもらい,目や口に加工してもらう人もいました。

今回の学習をもとに,6年生では総合的な学習の「宇都宮学」で伝統文化や郷土料理,民俗芸能についてそれぞれが調べ学習を進めていきます。ご家庭でも宇都宮の文化についてお話しする機会を持っていただけると,子ども達の意欲につながると思います。

6月1日(火)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

はんぺんチーズフライ

からしあえ のっぺいじる

【はんぺん】

はんぺんは,魚のすりみに山芋や卵白を加えて,空気を含むようにまぜ,熱湯に浮かべてゆでて作ります。

白くて四角いはんぺんは,関東で生まれました。ふんわりやわらかい触感が特徴です。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

はんぺんチーズフライ

からしあえ のっぺいじる

【はんぺん】

はんぺんは,魚のすりみに山芋や卵白を加えて,空気を含むようにまぜ,熱湯に浮かべてゆでて作ります。

白くて四角いはんぺんは,関東で生まれました。ふんわりやわらかい触感が特徴です。

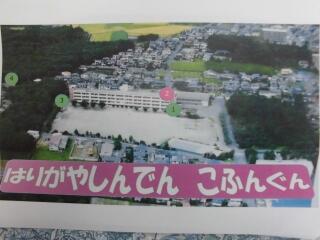

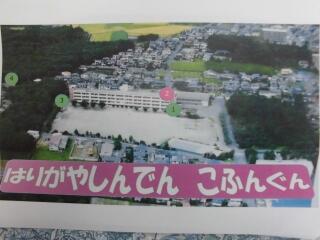

新田小学校の大発見

6月7日の創立記念日に向けて,「新田小学校の大発見」をテーマとして,本日,テレビ放送で講話を行いました。

主な内容は,次のとおりです。

開校時の様子,当時の児童数,今年で38周年・・・

針ヶ谷新田古墳群について

未発掘の円墳について

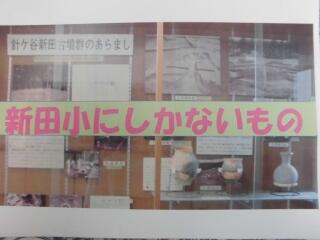

発掘された土器

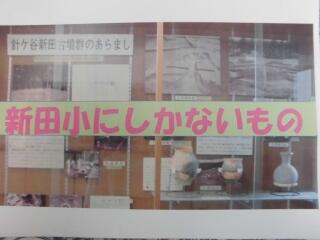

来賓玄関の針ヶ谷新田古墳群に関する展示について

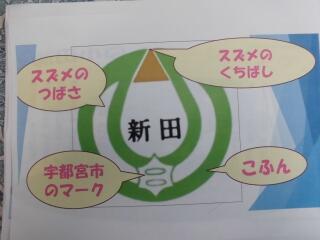

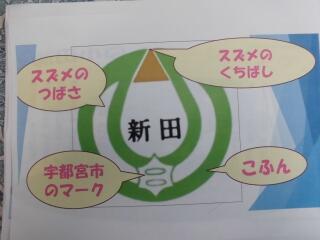

校章マークについて

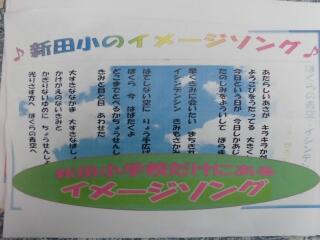

新田小オリジナルのイメージソング

新田小オリジナルキャラクター

本校ならではの珍しい歴史や自慢できる作品などを紹介したほか,

本地区には「私塾」などもあり古くから学問の盛んな地域であったこと,

古くから全国に知られる剣道場がありそこで多数の剣豪が修行していたことも伝えました。

今回のテーマを通して,子どもたちには自分の住んでいる地域のことを知り,

自分の住まうこの地域を誇りに思ったり,自らも夢に向かってチャレンジしていこうとしたりする,前向きな気持ちを願ってのお話しとしました。

「新田小学校の大発見」より,何か一つでも食卓の話題となればと思います。

主な内容は,次のとおりです。

開校時の様子,当時の児童数,今年で38周年・・・

針ヶ谷新田古墳群について

未発掘の円墳について

発掘された土器

来賓玄関の針ヶ谷新田古墳群に関する展示について

校章マークについて

新田小オリジナルのイメージソング

新田小オリジナルキャラクター

本校ならではの珍しい歴史や自慢できる作品などを紹介したほか,

本地区には「私塾」などもあり古くから学問の盛んな地域であったこと,

古くから全国に知られる剣道場がありそこで多数の剣豪が修行していたことも伝えました。

今回のテーマを通して,子どもたちには自分の住んでいる地域のことを知り,

自分の住まうこの地域を誇りに思ったり,自らも夢に向かってチャレンジしていこうとしたりする,前向きな気持ちを願ってのお話しとしました。

「新田小学校の大発見」より,何か一つでも食卓の話題となればと思います。

5月31日(月)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ひきにくとまめのカレー ゆでやさい

ちゅうかドレッシング ミニフィッシュ

【レンズまめ】

レンズ豆は,地中海沿岸が原産で,紀元前から食べられていました。

「レンズに形が似ている豆だな」と思うかもしれませんが,本当は逆でレンズ豆に似ているからレンズと名付けられたそうです。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ひきにくとまめのカレー ゆでやさい

ちゅうかドレッシング ミニフィッシュ

【レンズまめ】

レンズ豆は,地中海沿岸が原産で,紀元前から食べられていました。

「レンズに形が似ている豆だな」と思うかもしれませんが,本当は逆でレンズ豆に似ているからレンズと名付けられたそうです。

ブラインドタッチ作戦!(4年生)

一人一台端末を調べ学習などで使う機会が増えてきました。

端末を使いこなすためには,キーボード操作に慣れることが必要です。

そこで…

「ブラインドタッチ作戦!」

まずはキーボードのホームポジションについて確認しました。

「右手の人差し指は…Jのところへ」「左手中指は…Dのところへ」と子どもたちは指の位置を確認しました。

次に,タイピング練習アプリを使って端末画面に出てくる文字を打つ練習をしました。ゲーム形式でクリアしていくとレベルが上がる仕組みになっています。

レベルが上がると「やった!」の声が次々と上がり,達成感を味わっている様子でした。

今後も練習を重ねてブラインドタッチに少しずつ慣れていき,自分のものにしていきましょう!

端末を使いこなすためには,キーボード操作に慣れることが必要です。

そこで…

「ブラインドタッチ作戦!」

まずはキーボードのホームポジションについて確認しました。

「右手の人差し指は…Jのところへ」「左手中指は…Dのところへ」と子どもたちは指の位置を確認しました。

次に,タイピング練習アプリを使って端末画面に出てくる文字を打つ練習をしました。ゲーム形式でクリアしていくとレベルが上がる仕組みになっています。

レベルが上がると「やった!」の声が次々と上がり,達成感を味わっている様子でした。

今後も練習を重ねてブラインドタッチに少しずつ慣れていき,自分のものにしていきましょう!

大きくなあれ,カブト虫

このケースには何が入っているでしょう。

上から見ると網目を通して,土のような塊が見えます。

網目の蓋をとってみると,その塊は菌床で,ケースいっぱいに敷き詰められています。実はこの中でカブト虫の幼虫が,現在暮らしています。

食べては寝て,起きては遊んでいるのでしょうか。そのうち,自分の部屋も作る予定だそうです。

実はこの手作りセットは、本校職員によるものです。

子どもたちへの思いを込めて,セッティングしてくださりました。

カブト虫の姿となって現れるのは、いつ頃でしょうか。

子どもたちの輝く目が,今から想像できます。

ねん土がうごき出す!(2年生)

2年生の図工の時間に「ねん土がうごき出す」という学習を行いました。

ねん土のかたまりを、ぎゅっとにぎって、グーっとおして、たたいて、のばして、あなをあけて…

久しぶりにねん土の触り心地を感じながら,楽しく作品を作ることができました。

5月28日(金)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ハンバーグ わふうきのこソース

けんちんじる アセロラゼリー

【こめと伝統芸能】

日本で古くから伝わる伝統芸能には,コメにかかわる行事から生まれたものがあります。

例えば,すもうは豊作をいのる儀式から生まれました。

また,おおぜいで田植えなどの農作業をするときに,呼吸を合わせるためにうたった歌が,今も民謡として残っています。

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

ハンバーグ わふうきのこソース

けんちんじる アセロラゼリー

【こめと伝統芸能】

日本で古くから伝わる伝統芸能には,コメにかかわる行事から生まれたものがあります。

例えば,すもうは豊作をいのる儀式から生まれました。

また,おおぜいで田植えなどの農作業をするときに,呼吸を合わせるためにうたった歌が,今も民謡として残っています。

5月27日(木)の給食

【献立】

ごこくごはん ぎゅうにゅう ユーリンチー

ゆかりあえ ちんげんさいとたまごのスープ

【ちんげんさい】

青梗菜は日本でよく食べられている中国野菜です。

アブラナ科の野菜でビタミンAが多く含まれています。

シャキシャキと歯ごたえがよく,くせのない味で,いろいろな料理に合います。

ごこくごはん ぎゅうにゅう ユーリンチー

ゆかりあえ ちんげんさいとたまごのスープ

【ちんげんさい】

青梗菜は日本でよく食べられている中国野菜です。

アブラナ科の野菜でビタミンAが多く含まれています。

シャキシャキと歯ごたえがよく,くせのない味で,いろいろな料理に合います。

はさみをつかって♪(1年生)

今週の図工の時間は,「チョッキンパでかざろう」という学習をしました。

折り紙を折って,はさみで切って作品を作ります!

上手にはさみを使ってチョッキン♪

パッ!!

できた折り紙を重ねて作品の完成です。

形や色合いを考えながら,思い思いの作品を作ることができました。

Chromebookで見てみよう(6年生)

4月から子どもたちが使い始めた一人一台端末ですが,授業の様々な場面で活躍をしています。

今回は家庭科(調理実習前の事前指導)の様子をお伝えします。

今回の学習では,子どもたちが楽しみにしている,いためる調理実習に向けて野菜の切り方や炒め方,炒めた様子の変化をLIVE配信しました。

教師からの様々な問いかけに子どもたちは端末を活用しながら応えていきます。

「にんじんとキャベツの一人分はどのくらいかな?」

「では,計量器で計ってみます」

(子どもたちは,配信された映像から重さを読みとっていきます。)

「では,にんじんをどのように切ればよいでしょう?」「キャベツは?」

「先生が,短冊きりをやってみますので。どのように切っていくかよく見ていて

ください!」」

子どもたちは,配信された教師の手元を見ながら,切るときのポイントやニンジンとキャベツの炒めるタイミングをよく観察してメモしていました。

さらに,3種類の炒め方で作ったスクランブルエッグも観察しました。それぞれの卵の仕上がりを見て,自分の好みの炒め具合を考えていました。

子どもたちが密にならずに,調理の基礎・基本をどのように指導(示範)していくか,課題としていました。が,1人1台の端末活用により学習形態の工夫につながりました。

子どもたちは目の前の映像から視覚的に学びを進め,中には拡大してよりリアルに学ぼうとしたり,気づいたことをコメント欄にコメントしてみんなで共有したりする姿が見られました。

学年と授業者の画期的な試みが,子どもたちの「なるほど,分かった!」「おもしろい!」「やってみたい!」などの思いを引き出す授業となりました。

今回は家庭科(調理実習前の事前指導)の様子をお伝えします。

今回の学習では,子どもたちが楽しみにしている,いためる調理実習に向けて野菜の切り方や炒め方,炒めた様子の変化をLIVE配信しました。

教師からの様々な問いかけに子どもたちは端末を活用しながら応えていきます。

「にんじんとキャベツの一人分はどのくらいかな?」

「では,計量器で計ってみます」

(子どもたちは,配信された映像から重さを読みとっていきます。)

「では,にんじんをどのように切ればよいでしょう?」「キャベツは?」

「先生が,短冊きりをやってみますので。どのように切っていくかよく見ていて

ください!」」

子どもたちは,配信された教師の手元を見ながら,切るときのポイントやニンジンとキャベツの炒めるタイミングをよく観察してメモしていました。

さらに,3種類の炒め方で作ったスクランブルエッグも観察しました。それぞれの卵の仕上がりを見て,自分の好みの炒め具合を考えていました。

子どもたちが密にならずに,調理の基礎・基本をどのように指導(示範)していくか,課題としていました。が,1人1台の端末活用により学習形態の工夫につながりました。

子どもたちは目の前の映像から視覚的に学びを進め,中には拡大してよりリアルに学ぼうとしたり,気づいたことをコメント欄にコメントしてみんなで共有したりする姿が見られました。

学年と授業者の画期的な試みが,子どもたちの「なるほど,分かった!」「おもしろい!」「やってみたい!」などの思いを引き出す授業となりました。

5月26日(水)の給食

【献立】

ナン ぎゅうにゅう チリコンカン

ゆでやさい ノンエッグマヨネーズ

オレンジ

【ナン】

インドのナンは,16世紀ごろから作られていたそうです。

手で叩きながらのばした生地を引っぱって洋梨型にし,タンドール窯に貼り付けて焼きます。

ナンはインドだけではなく,ネパールやスリランカ,モルディブなど,近くの国々でも食べられています。

ナン ぎゅうにゅう チリコンカン

ゆでやさい ノンエッグマヨネーズ

オレンジ

【ナン】

インドのナンは,16世紀ごろから作られていたそうです。

手で叩きながらのばした生地を引っぱって洋梨型にし,タンドール窯に貼り付けて焼きます。

ナンはインドだけではなく,ネパールやスリランカ,モルディブなど,近くの国々でも食べられています。

新教科・外国語(5年生)

5年生になって,これまでの「外国語活動」が「教科 外国語」に変わりました。

「教科書を使った学習」「テスト」などが増え,より深い学習内容になっています。

外国語活動の楽しさはそのままに,書く活動やリスニングの問題などにも取り組んでいます。

子どもたちに「外国語のテストがあるよ。」と伝えると,

「えーーー!!」と,びっくりした表情を浮かべていました。

4月には,『My name is ___. I like ___.』と言いながら名刺交換を行いました。

恥ずかしさを感じながらも,笑顔で交換し合う姿が印象的でした。

担任が行う外国語の授業も進めています。

最も話しかけやすい担任が丁寧に進めることで,

苦手意識をもつ子どもたちも,安心して授業に参加できているようです。

中学生になって,一気に苦手意識が高まる外国語。

今のうちから学びを増やし,少しでも中学校での学習につなげられるといいですね♪

5月25日(火)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう やきざかな(さば)

ゆでやさい わふうごまドレッシング

ぶたにくときりぼしだいこんのいためもの

【さば】

数をごまかすという意味の「サバを読む」という言葉は,鮮度が落ちやすいサバを売る時に,急いで正確に数えなかったことから生まれたという説があります。

参考文献:学研の図鑑 LIVE eco 食べもの

むぎいりごはん ぎゅうにゅう やきざかな(さば)

ゆでやさい わふうごまドレッシング

ぶたにくときりぼしだいこんのいためもの

【さば】

数をごまかすという意味の「サバを読む」という言葉は,鮮度が落ちやすいサバを売る時に,急いで正確に数えなかったことから生まれたという説があります。

参考文献:学研の図鑑 LIVE eco 食べもの

各種ダウンロード

学習支援コンテンツ

学習支援の各種資料

学習支援の各種リンク先

カウンタ

1

9

2

6

9

6

3