文字

背景

行間

最近の出来事

2月17日(木)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

さかなかすづけ ごまあえ いなかじる

【かすづけ】

酒かすにさとうやみりんなどを加えてよくねりあげた中に,塩漬けした野菜や魚介類などを漬け込んだものを「粕漬け」といいます。古くからある漬け方で,日本各地でよく作られています。おいしいのでぜひ食べてみてください。

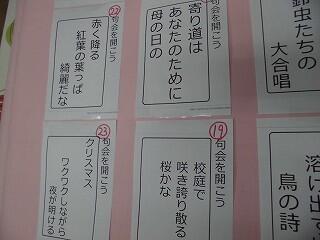

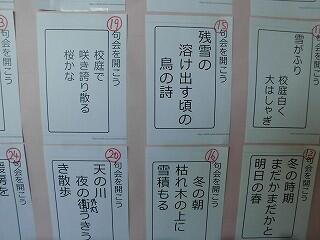

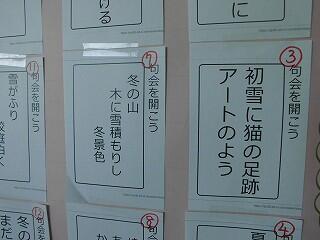

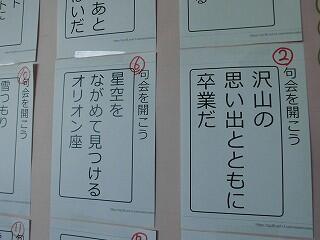

句会(6年生)

「心が動いたことを17音で表そう」

6年生の国語の学習では,俳句作りに取り組んでいます。

「季語を調べていく中で気になった,または,おもしろそうな言葉を基に,季節の様子を表してみよう」

「表現の仕方で学んだ比喩や倒置などの工夫を生かしていこう」

子どもたちの自由な発想にまかせて,俳句の創作活動が始まりました。

次々と作っていく姿に,子どもたちが秘めている言葉の力を感じました。

そして,それらの中で決めた「一つ」の作品が,このように掲示されています。

クラスでは端末を活用してそれぞれの作品を読み合い,投票をし,その結果,大賞,優秀賞の作品が決まりました。

どの作品でしょうか。気になります。

待っています!新1年生!

今日は嬉しいことがありました!ある園長先生が,年長児さんのプレゼントを届けてくださいました。

今年の春4月に,本校入学予定の年長児の皆さんからのプレゼントです。

開けてみますと,一人一人の手作りカードでした。自分の名前と顔が元気いっぱいにかかれています。自分の好きな色を選んで一生懸命にかいていた姿が浮かんできます。そして顔の表情から「小学校に入学するのが楽しみ!」そんな思いが伝わってきました。

年長児の皆さん,メッセージカードありがとうございました。

小学校では,お兄さん,お姉さんたちが皆さんの入学を楽しみに待っています。そして,先生方全員でみなさんの入学の準備を始めています。

それでは,4月12日(火)の入学式,元気な皆さんに会えるのを楽しみにしています。

2月16日(水)の給食

【献立】

こめこパン ブルーベリージャム

ぎゅうにゅう ナポリタン

ゆでやさい ごまドレッシング

【ナポリタン】

料理の中には,世界から日本に入ってきたあとに,日本人好みの新しい料理にうまれかわったものがあります。カレーパンは,インドからイギリスをへて日本に伝 わったカレーを日本人がパンの中に入 れてつくりました。ポテトコロッケは,フランス料理 の「クロケット」をもとに日本でつくられました。ケチャップで味つけしたナポリタンスパゲティも日本で生まれたものです。

参考:学研の図鑑 LIVE eco 食べもの

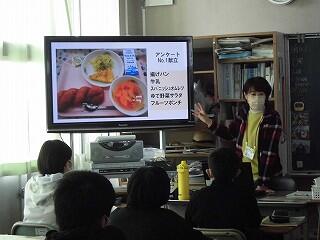

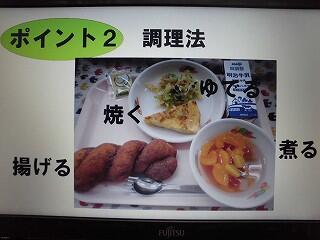

献立,考えてみました!(6年生)

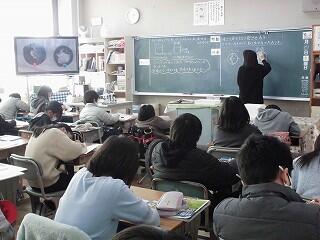

家庭科では,食に関する学習の2年間のまとめとして,1食分の献立を考えていきます。

具体的にはご飯とみそ汁にあう主菜・副菜を考えていきます。

今日の課題は「1食分のメニューを考えること」

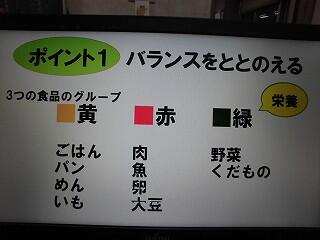

そこで献立作成プロフェッショナルの本校栄養士に登場いただき,日頃の作成のポイントを教えていただきました。

いろいろな工夫がある中で,ここでは次の3点に絞って説明がありました。

始める際に子どもたちには,「家族の誰かのために献立を考えよう」と投げかけると,

「好きなものは何かな?何があると喜ぶかな?」「ゆでたり,いためたりしてできるおかずは何があるかな,何がいいかな?」などと,いろいろ思いを巡らし難題にチャレンジしていました。

そして,振り返りには・・・

・味付けを考えて今度実際にやってみようと思った。誰かのために料理の献立を考えるのは楽しかった。

・自分で献立を立ててお母さんに食べてもらうには,味の濃さや薄さを調節することが大切だと分かった。

・母にだから,いつも家事や仕事を頑張ってくれているので,体力がつくメニューにしようと心がけた。

・相手の好きなものを加えて,そこからバランスや色どりや調理法を工夫して献立を立てていけばよいと分かった。

・献立を作るときは,相手のことを考えたり,好きな材料を入れてみたりと相手を考えて作る気持ちや思いが分かった。

子どもたちの言葉に圧倒されました。

考える要素がいろいろあり悩みながらのチャレンジにもかかわらず,「思い」をもって,「自分の思い」を込めようと献立を考えていた姿に感動しました。さすが6年生!

2月15日の給食

【献立】

むぎいりごはん ハヤシライス

ぎゅうにゅう ゆでやさい

イタリアンドレッシング オレンジ

【オレンジ】

オレンジは香りがよく,甘味と酸味のバランスがちょうどよい,さわやかな果物です。

果物を運動の後に食べると,スッキリするだけでなく,疲れをいやしてくれる効果があります。

2月14日(月)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう みそしる

あげざかなとやさいのわふうあえ ふりかけ

【たまねぎ】

私たちが食べているのは玉 ねぎの「葉 」です。葉の下の部分が成長して厚くなり,重なり合って球状に大きくなったのが玉 ねぎです。

玉ねぎには,ビタミンB1(ビーワン)の吸収を高める働きがあるので,疲労回復に効果があります。

2月10日(木)の給食

【初午献立】

せきはん ぎゅうにゅう ぶたにくみそづけやき

しおこんぶあえ しもつかれ

(展示食は,中学年の分量です。給食は体格や運動量を考慮して配食しています。)

【しもつかれ】

3日は初午で,栃木県に伝わる郷土料理 「しもつかれ」を赤飯といっしょに神社へお供 えする日です。「鬼 おろし」というおろし器で大根やにんじんをすりおろし,塩ざけの頭や炒り大豆などを煮 て作ります。

給食では鮭の身を使い,食べやすい味に作るので,ぜひ食べてみてください!

2月9日(水)の給食

【献立】

シュガートースト ぎゅうにゅう

マカロニクリームに キャベツのスープ

【めん】

めんは,水でねった小麦粉の生地を細長くしたものです。日本では小麦粉以外 の材料でできたものも「めん」といいますが,もともとの「麺 」は中国語で小麦粉のことをさしています。

イタリアのパスタはデュラムコムギでつくられています。スパゲティのような細長いものをロングパスタ,マカロニなど短いものをショートパスタといいます。

参考文献:学研の図鑑 LIVE eco 食べもの

頬っぺた真っ赤に(3年生)

先日の給食では,「イチゴ」が出ました。

朝から献立表を見て,「今日はイチゴだ!勉強頑張らないと!」という声が聞こえてきました。

いつもよりも少し早く給食の準備が終わり,「いただきます」をしました。

食べている様子を見に行くと・・・

真っ赤なイチゴを食べて目を丸くしたり,うんうんと頷いたりしながら甘いイチゴを噛みしめて食べていました。

イチゴも真っ赤ですが,食べ終わった子どもたちの頬っぺたも真っ赤になっていました。

また,3年生の総合的な学習の時間には,宇都宮の自慢できるものを調べてレポートにまとめています。

イチゴも宇都宮の自慢できるもの。イチゴについてレポートにまとめている児童は,実際に食べてみてさらに宇都宮の自慢できるものだと確信した様子でした。

レポートの完成が楽しみですね!

どっちに進む?(4年生)

4年生外国語活動の時間です。

この時間のめあては「友達の案内を理解する・友達を正しく案内する」です。

「案内」がキーワードになるので,目的地に到達できるよう,案内の仕方・その表現に慣れ親しむことができるよう,活動を繰り返していきます。

GO STRAIGHT まっすぐ進む

TURN LEFT 左に向く

TURN RIGHT 右に向く

GO BACK 後ろに戻る

STOP 止まる

これらの表現を使って,与えられたミッションがクリアできるかどうかが鍵となります。

活動は,案内役と実行役に分かれて進んでいきます。一人がナビゲーション,相手がプレイヤーになります。

初めは,外国語指導助手対子どもたちで,次に,ペアになってミッションに向かっていきます。ミッションをクリアするまで,相手とのやりとりを続けていきます。

英語で指示を出して,相手が聞き入れる。その案内に従って「〇〇の迷宮」を進んでいくと・・・

宝物を手に入れることが・・・できる!できたなら,ミッションクリアです!

指示を伝えることができた達成感,指示通りに操作することができた達成感。

端末操作を通して,ワクワク感とドキドキ感を胸に,道案内をする表現にすっかり慣れ親しんでいる様子でした。

2月8日(火)の給食

【献立】

ごこくごはん ぎゅうにゅう やきざかな

いそべあえ ごもくきんぴら

【保存食 】

食べものを保存する方法の中でもっとも昔から行 われていたのが「干 す」という方法です。干して乾燥させると,食べものに含まれる水分がなくなります。細菌 が必要とする水分がなくなるため,くさりにくくなります。水分がなくなることで,香りや味がつよくなり,軽くなって持ち運びがしやすくなります。

参考文献:学研の図鑑 LIVE eco 食べもの

2月7日(月)の給食

【献立】

【宇都宮農業協同組合 食育応援事業】

むぎいりごはん セルフぶたどん ぎゅうにゅう

ごもくあつやきたまご おひたし いちご

【いちご】

今日のいちごは,「JAうつのみや」からいただきました。栃木県はいちごの収穫量が日本一 のいちご王国です。宇都宮市でも,新田小の近くの雀宮や姿川地区,瑞穂野地区などでたくさん栽培されています。新鮮でおいしいいちごが身近にあることは,幸せですね。よく味わって食べましょう。

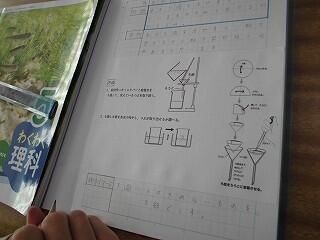

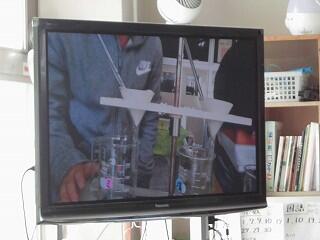

実験の工夫(5年生)

5年生の理科の授業。

「水よう液を冷やすと,とけているものを取り出せるのだろうか」

「水よう液から水を蒸発させると,とけているものを取り出せるのだろうか」

このような問題を解決するために,通常であれば,理科室にて各グループ,実験に取り組むところです。が,現況の感染拡大防止対策を踏まえて学習活動の制限が加わり,理科に限らずどの教科も工夫を凝らして展開しているところです。

この問題の解決には,視覚的な工夫を取り入れてその変化を捉えられるように,教師机上で実験を行い,書画カメラからテレビに映し出して全体で共有していました。

教師は,画面を示しながら,用具の使い方を考えさせたり,正しい扱い方を教えたり,結果を確かめたり。児童が見る視点を明確に伝えていきます。そして目で見て分かった変化を言葉にかえて,考察へと進んでいきます。

実験の中で押さえていることとして「理科ワード」があります。その実験ならでは扱う用具を取り上げ,その名称を押さえていきます。ここでは例えば「ろ紙」「「ろ過」「ろうと」「じょう発皿」「実験用ガスコンロ」などです。

学習活動の工夫には試行錯誤が続きますが,子どもたちの「分かった!」と,その納得に至るまでの過程を大切に授業づくりを進めていきます。

自らやってみて変化を実感する,当たり前と思っていた実験活動ができる日を願うばかりです。

2月4日(金)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

メンチカツ ボイルキャベツ

ちんげんさいととうふのかきたまじる

【キャベツ】

とんかつなどの揚げ物によく添えられているキャベツには,キャベジンという成分が含まれていて,胃薬の名前にもなっています。胃腸の働きや消化を助けてくれる効果があります。また芯の近くに,みかんと同じくらいビタミンCがあり,外側の緑色の葉にはビタミンAがたくさん含まれている栄養いっぱいの野菜 です。いろいろな料理でおいしく食べられます。

2月3日(木)の給食

【節分献立】

むぎいりごはん いわしのピリカラどん

けんちんじる ふくまめ

【節分 】

今日は節分です。昔は病気などの災いは「おに」が持ってくると信じられていたので,豆をまいたり,いわしの頭を玄関にさしたりして「おに」を追いはらい,家族の健康や幸せを願 いました。豆には力が宿っているとされ,豆を魔物の目 (魔目)に投げつけると,魔を滅する(魔滅)ことができると考え豆まきをするようになったそうです。

2月2日(水)の給食

【献立】

【給食委員会アンケートNo.1献立】

あげパン ぎゅうにゅう スパニッシュオムレツ

ゆでやさい コーンクリーミードレッシング゙

フルーツポンチ

【あげパンとフルーツポンチ】

「あげパン」は,コッペパンを油で揚げ,ココアと砂糖を合わせたものをまぶして作ります。給食室で手作りしています。

「フルーツポンチ」のポンチは,ヒンディ語で「5」または「5つの」を意味する「パーンチ」に由来します。もとになったインドの飲み物は,アラックというお酒,さとう,レモン汁,水,紅茶または香辛料の5つの材料からできていました。

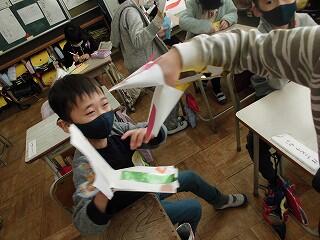

パクパクさんと遊ぼう(1年生)

1年生の図画工作の時間です。

何ともかわいい表情のパクパクさんを手にしている1年生の姿があり,思わず教室内に・・・。

手を動かしつつそのパクパクさんになり切って,子どもたちはお互いにその動き,会話を楽しんでいます。

さて,この仕組みを子どもたちはどのように習得したのだろう???と,担任に聞いてみると

「同じ紙をテレビに映しながら子どもたちと一緒に折ったり,切ったりしていきました。」

そしてその中で,子どもたちの自然な教え合いが生まれていたようです。

紙の折り方,切込み方,のりをつける部分など,ちょっとした工夫で仕上がるパクパクさんには,魅力大と発見しました!大人でも魅かれてチャレンジしてみたくなりました。

授業が終わっても,パクパクさんと一緒にいる子どもたちの気持ちがよくわかりました。

2月1日(火)の給食

【献立】

むぎいりごはん ぎゅうにゅう

なまあげとぶたにくのトウバンジャンいため

はくさいスープ かんこくのり

【みんなで気をつけよう】

こどものかみの毛は1日に100本くらい抜け落ちています。秋から冬のはじめは抜け毛が増えて200本くらい抜けます。

抜け毛は自然なことですが,給食に入ってしまうとおいしく食べられなくなってしまいます。給食 当番さんは髪の毛が出ないようにぼうしをかぶりましょう。当番以外の人も給食を取りに行く時には髪の毛が入らないように気をつけましょう。

みんなで注意をしてきもちよく給食の時間を過ごせるといいですね。

1月31日(月)の給食

【献立】

むぎいりごはん ポークカレー ぎゅうにゅう

ゆでやさい イタリアンドレッシング ヨーグルト

【ヨーグルト】

ヨーグルトには「乳酸菌」が含まれていて,腸内の良い菌を増やし,腸の働きを助けてくれます。便秘解消や免疫力を高めるなど,いろいろな効果があります。

かぜのはやってくる季節,食べ物にも気をつけて,元気に過ごしましょう!