文字

背景

行間

上央小NOW

離任式 4月13日(木)

今年度,転退職した教職員とのお別れの会を行いました。6年生代表のお別れの言葉,児童代表による花束贈呈の後,7名の転退職者からの挨拶がありました。

離任式後のお見送りでは,児童の列を通ってお別れをしました。お別れするのが悲しくて,涙を流してしまう児童も見られました。

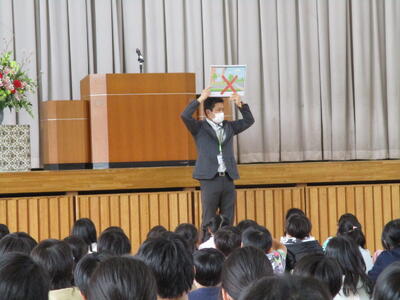

創立記念式 4月13日(木)

今年で本校は創立67年になりました。昭和31年に羽黒小学校上田分校から独立して創立した本校の今日に至るまでの変化を,当時の写真などをもとに紹介しました。

入学式 4月12日(水)

晴天に恵まれ,色鮮やかなパンジーに出迎えられた49名の新入生が入学しました。担任の呼名に対し,大きな声で返事をすることができました。

着任式・始業式 4月10日(月)

新しく着任した8名の職員を迎え,新年度がスタートしました。昨年度の修了式に引き続き,全児童が体育館に集まって行いました。

修了式

3月24日(金)2校時に,体育館にて令和4年度修了式を行いました。3年ぶりに全校児童が一堂に会しての実施です。事前に並び方,入場の仕方,修了証書を授与される代表児童の動き方など確認していましたので,どの児童もきちんとした態度で臨むことができました。高学年の様子を間近で見て感じられるので,低学年の児童も普段の教室とは違った様子でした。約1時間近くの式を,緊張感をもって凛とした態度で過ごすことができたので,児童の成長を感じました。

●修了証授与

●児童代表の言葉

国歌・校歌もピアノ伴奏で実際に歌いました。これも3年ぶりです。少しずつ,学校の日常の風景が戻ってきています。

修了式の後,児童指導主任から春休みの生活について話がありました。

交通安全に気を付けて,規則正しい生活を心掛け,新年度に学年が一つ上になった児童と再会できる日を楽しみにしています。

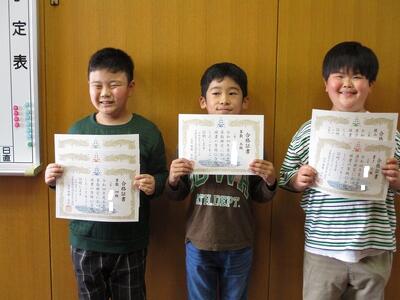

上央小検定 最後の証書授与

基礎・基本の定着を目的に始まった上央小検定(漢字の読み・書き,算数)ですが,合格証書を受け取るにはそれぞれ12枚の内容をすべて100点にしなければならないので,根気強さも必要です。

最後の最後まで努力を続け,合格証書を手にした児童を紹介します。

一年間で合計679枚の合格証書を渡しました。児童数305名に対して277名は,1枚以上の検定証書を手にしています。9割以上の児童です。また,自分の学年の漢字の読み・書きと算数の3種類すべてに合格したのは153名です。全児童の約半数です。12学級のうち,4学級はクラス全員が3種類の合格を達成しています。さらに,自分の学年以外の検定問題にも挑戦して合格証書を受け取った児童は11名もいます。素晴らしい意欲です。

令和4年度になって漢字の問題を作り直し,計算検定は算数のすべての領域に範囲を広げて算数検定とし,一年間子供たちの目標となっていた検定です。とても良く頑張っていたと思います。校長室での授与を楽しみにしていた様子で,人数が多いときはソファも使いましたので,ソファに座る人をじゃんけんで決める様子はほほえましかったです。令和5年度も検定は続けます。来年度は,全員が1枚以上の合格証書を手にすることができることを期待したいです。

年間多読賞

今年度の本校の重点目標の一つに,「1週間に1冊以上の読書」を奨励してきました。そこで,一年間に3回に分けて「多読賞」を発表し,賞状を渡してきました。

今回は,一年間で合計200冊以上の図書を借りた児童を紹介します。

この春休みにも,多くの良書に出会い,心を豊かにしてほしいと願っています。

学級活動(話合い)

3月20日,校内を歩いていると,5年生の学級で話合いをしていました。

議題は「高学年として当たり前の3か条を作ろう」というもの。提案理由は「信頼される6年生になるために,全員で守る決まりを作って,みんなで守っていこうと考えたから。」

先週の金曜日に6年生を送り出し,この日から本校の最高学年として自覚し,この話合いをしているのですから,驚きました。

自分たちの課題は何かと問い,普段の自分たちの生活を振り返り,真剣に意見を出し合ってみんなで守るきまりを決めていく姿は,大変立派でした。実行することももちろんですが,多様な意見の良さを生かして合意形成を図っていくこの過程がとても大切です。

お弁当(5年生)

お弁当の紹介,3月20日は5年生です。入れ物を工夫して温かい親子丼になるお弁当もありました。5年生でも「ふたを開けるのが楽しみ!」という児童もいれば,「自分で詰めてきた!」という児童もいます。保護者の皆様,毎日ありがとうございます。

上央小検定 合格証書授与(3月20日)

いよいよ残り1週間になりました。

全員合格を目指して取り組んできた学級は,まとめて教室で表彰しました。

他にも,まだまだたくさんの児童に合格証書を手渡しできそうです。目標に向かってひたむきに努力している子供たち,あと数日です。頑張ってほしいです。