文字

背景

行間

学校行事

校内授業研究会

宇都宮市教育委員会から指導主事をお招きして,今年度第1回の校内授業研究会を実施しました。今年度の研究主題「自ら学び,たくましく生きる児童の育成~対話的な学びを通して,共に高め合える集団づくり ~」に沿って,3年生と4年生が研究授業を行いました。

二つの授業は,1~3年生と4~6年生の2班に分かれてチームで作ってきました。子どもたちの下校後,それぞれの授業のよかったところや反省点などを話し合い,最後に指導・助言をいただきました。いただいた助言をもとに,日々の授業を積み重ねながら,全員で研究主題の実現を目指していきます。

図書委員会による読み聞かせ

朝の読書の時間に,5・6年生の図書委員が,1~3年生の各学級で読み聞かせを行いました。

約1か月の間,委員会の時間を使って,自分たちで本を選ぶところから始め,練習を積んで本番に臨みました。海道小学校では,毎月,読書ボランティアの皆さんが各学級で読み聞かせをしてくださっています。本の見せ方やページのめくり方など,いつも聞かせていただいている経験を生かせていたと思います。

1~3年生の子どもたちは,時折,笑い声をあげたりつぶやいたりしながら,5・6年生の読み聞かせに聞き入っていました。

薬物乱用防止教室

宇都宮東警察署の方を講師に招き,6年生が薬物乱用防止教室を受講しました。

薬物の恐ろしさや,一度破壊された脳は元には戻らないこと,「一度くらい」と薬物に手を出すことは絶対にしない勇気をもつことなど,大切なことをたくさん教えていただきました。また,実際に薬物を勧められたときの断り方も練習しました。

知識は,自分の身を守る大切な武器になります。これからも正しい知識をたくさん身に付け,自らの意志で,健康で安全な生活を送れるように成長していってほしいと願っています。

図書ボランティア

海道小学校では,様々なボランティアの方が子どもたちの学校生活を支えてくださっています。

この日は,図書ボランティアの皆さんの今年度2回目の活動日でした。背表紙が色あせて題名が見えにくくなった本に題名を書いたラベルを貼ってくださったり,七夕に向けて飾りを作ってくださったりしました。休み時間に図書室を訪れた子どもたちの話し相手にもなってくださっていました。いつもありがとうございます。

いじめゼロ集会・なかよし集会

3校時に,児童会主催の「いじめゼロ集会」が開かれました。

はじめに,思いやり広報委員会の児童が,給食の時間と休み時間の二つの場面を例に,友達にどのような言葉をかけたらよいかを考える劇を見せてくれました。

次に,各学級が話し合って決めた「いじめを絶対に起こさない宣言」を学級ごとに発表しました。どの学級も力強く発表することができました。

最後に,全学級の「いじめを絶対に起こさない宣言」に向かって,全校児童で「ビリーブ」を合唱し,「いじめゼロ」の誓いを新たにしました。

「いじめゼロ集会」に続いて,ロング昼休みの時間を利用して「なかよし集会」を開きました。「いじめゼロ集会」が学級単位で参加するのに対して,「なかよし集会」は縦割り班単位で参加します。「いじめゼロ集会」で深まった絆をさらに深めるのが目的です。

班ごとに輪になり,係の子の言ったことと同じことを言いながら同じことをしたり反対のことをしたりするゲームや,班全員の名前を覚えるゲームなど,密集や接触を避けながらも親睦を深めることができました。

調理・裁縫実習(5年生)

5年生が初めての調理実習に臨みました。実習は,家庭科室での密集状態を避けるため,入れ替え制で行いました。クラスを半分に分け,半数が家庭科室で調理実習,残りの半数が教室で裁縫実習を行い,2時間続きの前半と後半で入れ替わるのです。

教室の裁縫実習には,初めて裁縫をする子どもたちのために,3名の学習支援ボランティアが来校くださいました。玉結びや玉留め,なみ縫いなどのやり方を優しく教えてくださり,少しでもできるようになると「天才!」とほめてくださるので,子どもたちもとてもうれしそうでした。

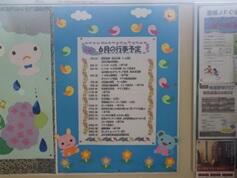

掲示ボランティア

海道小学校では,様々なボランティアの方が子どもたちの学校生活を支えてくださっています。

この日は,掲示ボランティアの皆さんの今年度2回目の活動日でした。昇降口の正面で,毎日子どもたちを出迎える壁面の掲示を季節に合わせて作り変えてくださいました。また,月の予定表を掲示するコーナーも新しく作り直してくださいました。いつもありがとうございます。

ペットボトルロケット作り(サイエンスクラブ)

今年度3回目のクラブ活動が行われたこの日,サイエンスクラブでは,日本宇宙少年団の方を講師に招き,ペットボトルロケット作りに取り組みました。講師の方の説明を聞きながら,真剣な表情で熱心に取り組んでいました。実際に飛ばす日が楽しみです。

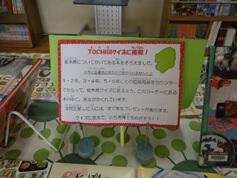

県民の日

6月15日(火)は 県民の日です。図書室では,市立図書館から栃木県に関する本を取り寄せて特設コーナーを作り,10日(木)から25日(金)までの間,「TOCHIGIクイズ」を実施しています。

問題は上・中・下学年に分かれていて,答えはコーナーの本の中から探すようになっています。放送で呼びかけたところ,早速クイズに挑戦する子どもたちの姿が見られました。これをきっかけに,栃木県について詳しくなり,より興味をもってほしいと思います。

地域協議会・ボランティア・PTAによる除草作業

海道小学校は校地が広く,また,東側は自然林と接しているため,清掃の時間だけでは除草が追いつきません。この日は,地域協議会,ボランティア,PTA役員の皆さんが朝早くから集まり,学校の周りや校庭の除草作業をしてくださいました。本当にありがとうございました。

また,宇都宮市の「地域緑化花苗配付事業」でいただいた花の苗をプランターに植え,校門の前に飾りました。早速,散歩中の地域の方に「きれいになりますね。」と,声をかけていただきました。

1・2年生校外学習

1・2年生が生活科の校外学習で,中岡本町にある「ゆうすい公園」に行ってきました。

片道約2キロの道のりを歩いて往復し,水辺の生き物を探しに行くのは,低学年の子どもたちにとっては大冒険だったと思います。同行してくださった方,道々のポイントで見守ってくださった方,現地で見守ってくださった方,たくさんのボランティアの方に活動を支えていただきました。おかげさまで,みんな元気に帰ってくることができました。

捕まえた生き物は,一部は家に連れて帰り,一部は学校で育てます。その生き物が暮らしやすい環境を考え,整えたりしながら育てる中で,命を大切にする心などを育んでいきたいと思います。

交通安全教室

宇都宮市生活安心課の方を講師に招き,交通安全教室を行いました。

下学年と上学年に分かれ,実演や実験,クイズなどを交えながら,基本的な交通ルールや,実際に通行する際の注意点などを分かりやすく教えていただきました。

これから本格的な雨の季節に入ります。教えていただいたことを生かして安全に通行できるよう指導していきたいと思います。

はじめてのプール

水温も気温も十分に上がり,今日から水泳の授業が始まりました。2時間目,全校の先陣を切って1年生がプールに入りました。

新型コロナウイルスの感染対策のため,十分な間隔を空け,友達とじゃれあうことなどはできませんでしたが,水深を浅くするために入れたフロアの上で「アザラシ歩き」をするなど,水の感触を存分に楽しみました。プールから上がる際には,「もっと入っていたい」という声が続出し,泣きだしてしまった子もいたようです。

大きな木陰で

海道小学校の校庭には大きなケヤキの木があり,いつも子どもたちを見守ってくれています。

この日はプール開きの予定でしたが,午前中は水温・気温共に十分に上がらず,水泳の授業は見合わせました。

午後になって日が差し,気温も上がり始めた5時間目。1年生が,育てているアサガオの鉢を木陰に持ち寄って観察していました。大きな木陰で,そよ風に吹かれながらの学習。おだやかな時間が流れていました。

第1回ボランティア会議・地域協議会

地域協議会の開催に先立って,学校支援ボランティアの皆様にお集まりいただき,ボランティア会議を開催しました。各ボランティアの代表を選出していただいた後,今年度の活動予定について話し合っていただきました。

ボランティア会議に続いて,本年度第1回の地域協議会を開催しました。昨年度の事業報告,今年度の活動計画についての説明の後,学校から今年度の経営方針や行事予定等について説明し,最後に情報交換を行いました。

学校は,たくさんの方に支えていただいていることを改めて実感する機会となりました。1年間,どうぞよろしくお願いいたします。

職員研修(心肺蘇生法・AED)

6月7日のプール開きに向けて,宇都宮市消防局の救命救急士さん2名を講師に招き,AEDの使い方と心肺蘇生法についての職員研修を行いました。参加した全員が心臓マッサージを体験した後,救命救急士のお二人に実演していただきながら,心臓マッサージと並行してAEDを準備・使用する手順を確認しました。

ドッジボール大会(準決勝・決勝)

業間と昼休みの時間を使って,前日のリーグ戦を勝ち抜いた4チームによる準決勝戦,3位決定戦,決勝戦を行いました。

体育館での密集状態を避けるため,国のGIGAスクール構想によって今年度導入された端末を使い,体育館と各教室をつないで,各試合の様子を生中継しました。中継は,6年生の放送委員による実況が付き,熱戦を大いに盛り上げてくれました。

読み聞かせボランティア(第2回)

読書ボランティアの皆さんが来校され,2回目の読み聞かせをしてくださいました。

読み聞かせは日本語ばかりではありません。英語が堪能なボランティアさんが英語で読んでくださいます。この日は1年生に,日本語での解説を交えながら,分かりやすく読んでくださいました。

ドッジボール大会

業間と3時間目を使って,児童会主催のドッジボール大会を行いました。12の縦割り班が4つのリーグに分かれて熱戦を繰り広げました。

1・2年生だけが使えるボールが決まっているなど,全員が楽しめるよう,ルールも工夫されていますが,遠くに転がっていった1・2年生用のボールを上級生が拾いに行ってあげたり,なかなかボールを取れない子に渡してあげたりするなど,「つなげよう みんなのボールと 思いやり」のスローガンを体現した姿をたくさん見ることができました。

プール清掃

6月7日のプール開きに向けて,5・6年生がプール清掃を行いました。水を抜いたプールに6年生が入り,溜まった落ち葉や泥を集め,ブラシで磨きました。5年生は,プールサイドやシャワー,トイレなどを清掃しました。1~4年生は,校庭の除草作業をしました。

作業終了後,5年生の先生が「君たちは,今日は主役ではなかったかもしれないけれど,自分たちの仕事にしっかり取り組めたね。」と,子どもたちをねぎらっていました。それぞれが自分の役割をしっかり果たし,気持ちよくプール開きを迎えることができそうです。