文字

背景

行間

最近の出来事

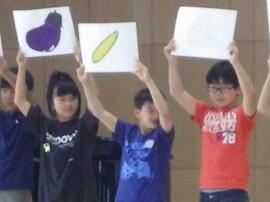

発表朝会(美化委員会)

7月10日(火)の朝,発表朝会が行われました。今回の発表は,美化委員会です。

美化委員会の活動として,校舎内外の清掃やゴミ拾い,そして傘立ての点検などを行っていることを紹介してくれました。また,清掃を行う際のポイントなどについても,全校生に分かりやすく伝えていました。

【活動内容の紹介】

【活動内容の紹介】

【清掃時間についてのクイズ】

【清掃時間についてのクイズ】

【最後は,全員で】

【最後は,全員で】

美化委員会の活動として,校舎内外の清掃やゴミ拾い,そして傘立ての点検などを行っていることを紹介してくれました。また,清掃を行う際のポイントなどについても,全校生に分かりやすく伝えていました。

【活動内容の紹介】

【活動内容の紹介】 【清掃時間についてのクイズ】

【清掃時間についてのクイズ】 【最後は,全員で】

【最後は,全員で】 先生たちもしっかり学びます

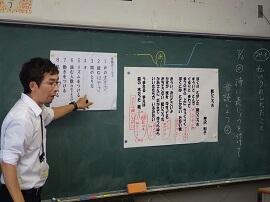

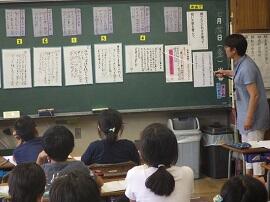

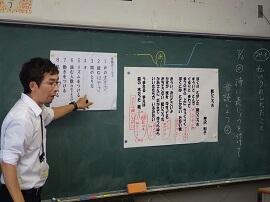

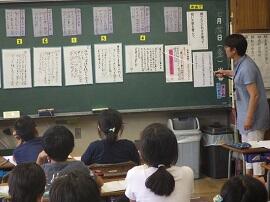

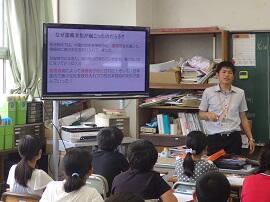

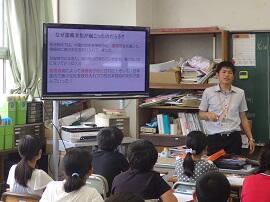

7月6日(金),宇都宮市教育委員会の先生に来校いただき,3年生・4年生の授業を参観いただきました。放課後には,指導の先生を中心にその授業をもとに教職員で,授業研究会を行いました。より質の高い授業,子供たちに分かりやすい授業作りを目指して,教職員も研修に励んでいます。

【3年生 国語 詩の授業】

【3年生 国語 詩の授業】

【グループの指導】

【グループの指導】

【先生方も授業を参観します】

【先生方も授業を参観します】

【4年 国語 ことわざの授業】

【4年 国語 ことわざの授業】

【個別指導を行います】

【個別指導を行います】

【授業の成果と課題について,話し合います】

【グループの意見をまとめます】

【グループの意見をまとめます】

【代表の先生が発表します】

【代表の先生が発表します】

【3年生 国語 詩の授業】

【3年生 国語 詩の授業】 【グループの指導】

【グループの指導】 【先生方も授業を参観します】

【先生方も授業を参観します】 【4年 国語 ことわざの授業】

【4年 国語 ことわざの授業】 【個別指導を行います】

【個別指導を行います】

【授業の成果と課題について,話し合います】

【グループの意見をまとめます】

【グループの意見をまとめます】 【代表の先生が発表します】

【代表の先生が発表します】 竜巻に備えての避難訓練

7月5日(木)の業間活動時に,竜巻に備えての避難訓練を実施しました。校庭で遊んでいた児童も急いで校舎に避難し,安全行動をとることができました。

1年生 校外学習

7月4日(水)に,1年生の生活科で校外学習が行われました。学校近くにお住いの方の屋敷森そして近くの田んぼで,自然を思い切り楽しみました。虫やカエルを探したり,花を摘んだりと,グループごとにそれぞれが思い思いに活動していました。

学校の周りに豊かな自然があること,また地域の方の協力をいただけること,とてもありがたいことだと思います。子供たちも,しっかりと学ぶことができました。

【あいさつをします】

【あいさつをします】

【みんな見て見て】

【みんな見て見て】

【何かいないかな】

【何かいないかな】

【つかまえたよ】

【つかまえたよ】

【きれいでしょう】

【きれいでしょう】

【何かいるのかな】

【何かいるのかな】

学校の周りに豊かな自然があること,また地域の方の協力をいただけること,とてもありがたいことだと思います。子供たちも,しっかりと学ぶことができました。

【あいさつをします】

【あいさつをします】 【みんな見て見て】

【みんな見て見て】 【何かいないかな】

【何かいないかな】

【つかまえたよ】

【つかまえたよ】 【きれいでしょう】

【きれいでしょう】

【何かいるのかな】

【何かいるのかな】

掃除もみんなでがんばります

石井小学校の子供たちは,掃除にも真剣に取り組んでいます。上級生が,下級生をしっかりとリードし,掃除の仕方をアドバイスしたり,すみずみまできれいにしたりすることを教えています。みんなできれいな学校を目指しています。

【床をきれいにふきます】

【床をきれいにふきます】

【通路は,水拭きで】

【通路は,水拭きで】

【ごみをしっかり集めます】

【ごみをしっかり集めます】

【玄関もきれいにします】

【玄関もきれいにします】

【床をきれいにふきます】

【床をきれいにふきます】 【通路は,水拭きで】

【通路は,水拭きで】 【ごみをしっかり集めます】

【ごみをしっかり集めます】 【玄関もきれいにします】

【玄関もきれいにします】 子供も先生もみんな一緒 ロング昼休み

6月28日(木)の昼休みは,清掃のないロング昼休みでした。本校では、1週間に1度ロング昼休みを設けています。この日は,給食そして歯磨きを終えた子供たちが,校庭等で時間を気にすることなく,思い切り遊ぶ姿が見られました。多くのクラスで,教師も参加し,クラス遊びも行われています。

子供たちにとって,「元気に遊べ」「しっかり学べ」どちらも大切なことです。

【ブランコで】

【ブランコで】

【へびおに遊び】

【へびおに遊び】

【ドッジボール】

【ドッジボール】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【ジャングルジムで】

【ジャングルジムで】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【ドッジボールで】

【中線踏み】

【中線踏み】

【チームを決めて】

【チームを決めて】

子供たちにとって,「元気に遊べ」「しっかり学べ」どちらも大切なことです。

【ブランコで】

【ブランコで】 【へびおに遊び】

【へびおに遊び】 【ドッジボール】

【ドッジボール】 【ドッジボールで】

【ドッジボールで】 【ジャングルジムで】

【ジャングルジムで】 【ドッジボールで】

【ドッジボールで】 【ドッジボールで】

【ドッジボールで】 【ドッジボールで】

【ドッジボールで】 【中線踏み】

【中線踏み】 【チームを決めて】

【チームを決めて】 みんな楽しみ クラブ活動

6月26日(火)の6校時,4年生から6年生の児童によるクラブ活動の授業が行われました。異学年の交流の中で,子供たちが自分の興味や関心のある活動に参加することができる大切な活動です。子供たちも,この日をとても楽しみにしているようです。本校では,年間15時間実施する予定です。

【室内ゲームクラブ】

【室内ゲームクラブ】

【手芸クラブ】

【手芸クラブ】

【図工クラブ】

【図工クラブ】

【卓球クラブ】

【卓球クラブ】

【バドミントンクラブ】

【バドミントンクラブ】

【バスケットボールクラブ】

【バスケットボールクラブ】

【球技クラブ】

【球技クラブ】

【サッカークラブ】

【サッカークラブ】

【陸上クラブ】

【陸上クラブ】

【室内ゲームクラブ】

【室内ゲームクラブ】 【手芸クラブ】

【手芸クラブ】 【図工クラブ】

【図工クラブ】 【卓球クラブ】

【卓球クラブ】 【バドミントンクラブ】

【バドミントンクラブ】 【バスケットボールクラブ】

【バスケットボールクラブ】 【球技クラブ】

【球技クラブ】 【サッカークラブ】

【サッカークラブ】 【陸上クラブ】

【陸上クラブ】 音楽発表朝会(6年)

6月26日(火)の朝,今年度2回目の音楽発表朝会が行われました。今回は,6年生の発表です。『涙をこえて』と『地球星歌』の2曲を発表してくれました。日ごろからの練習の成果がしっかりと発揮され,すばらしい歌声でした。1~5年生まで,そして来校いただいた6年生の保護者の方々も,その歌声に聞き入っていました。その後,全校生で『涙をこえて』を元気よく,歌い朝会を終えました。

体育館の中が,心地良い雰囲気に包まれた時間でした。

【初めのあいさつ】

【初めのあいさつ】

【涙をこえて】

【涙をこえて】

【地球星歌】

【地球星歌】

【全校児童よる歌声】

【全校児童よる歌声】

体育館の中が,心地良い雰囲気に包まれた時間でした。

【初めのあいさつ】

【初めのあいさつ】 【涙をこえて】

【涙をこえて】

【地球星歌】

【地球星歌】

【全校児童よる歌声】

【全校児童よる歌声】 準優勝 市P連ソフトボール大会

6月24日(日),気温30度を超えると思われる快晴の中,市P連ソフトボール大会が,河内総合運動公園で開かれました。6月10日の予選リーグを勝ち抜いた8チームでの大会となりました。石井小学校PTAは,この日1回戦で宮の原小学校と対戦,熱戦の末同点となり,じゃんけんによる勝負となりました。じゃんけんの結果も接戦で,5対4で石井小学校の勝利となりました。2回戦では,田原西小学校に勝利しましたが,決勝戦では,瑞穂台小学校に敗れ,準優勝となりました。市内の小学校の中での準優勝,とても価値のあるものだと思います。

これも本校PTAのやる気と団結力のたま物だと思います。本当に暑い中,3試合を戦い抜いた保護者の皆様に感謝申し上げます。またPTA体育部の皆様にも,最高の心配りをいただき,1日大変お世話になりました。ありがとうございました。

【気合を入れて】

【気合を入れて】

【渾身の投球】

【渾身の投球】

【闘志満々】

【闘志満々】

【作戦タイム】

【作戦タイム】

【ホームをねらって】

【ホームをねらって】

【ナイスキャッチ】

【ナイスキャッチ】

【準優勝 おめでとう】

【準優勝 おめでとう】

【みんな笑顔で】

【みんな笑顔で】

これも本校PTAのやる気と団結力のたま物だと思います。本当に暑い中,3試合を戦い抜いた保護者の皆様に感謝申し上げます。またPTA体育部の皆様にも,最高の心配りをいただき,1日大変お世話になりました。ありがとうございました。

【気合を入れて】

【気合を入れて】 【渾身の投球】

【渾身の投球】 【闘志満々】

【闘志満々】 【作戦タイム】

【作戦タイム】 【ホームをねらって】

【ホームをねらって】 【ナイスキャッチ】

【ナイスキャッチ】 【準優勝 おめでとう】

【準優勝 おめでとう】 【みんな笑顔で】

【みんな笑顔で】 1年生 プールでの授業

6月22日(金)の4校時,1年生がプールで授業を受けました。強い日差しの中,子供たちも十分に水の感触を味わい,思う存分活動していました。

【準備運動をしっかりと】

【準備運動をしっかりと】

【水は冷たいけど】

【水は冷たいけど】

【先生の話をしっかり聞いて】

【先生の話をしっかり聞いて】

【準備はいいよ】

【準備はいいよ】

【気持ちがいいな】

【気持ちがいいな】

【準備運動をしっかりと】

【準備運動をしっかりと】 【水は冷たいけど】

【水は冷たいけど】 【先生の話をしっかり聞いて】

【先生の話をしっかり聞いて】 【準備はいいよ】

【準備はいいよ】 【気持ちがいいな】

【気持ちがいいな】 授業の一コマから

6月22日(金),朝から快晴で気持ちの良い日です。そんな中,子供たちも一生懸命授業に取り組んでいます。

2校時,校長室から校庭を見てみると,2年生が生活科で育てている野菜の観察と収穫を行っていました。ピーマンやししとうが,早くも収穫できたとのことです。ミニトマトなども,しっかりとした実をつけています。子供たちの目も,とても輝いていました。

また,中庭に目を向けてみると,5年生が池の周りに集まっています。水中の生物を観察するために,水をすくっているところでした。この後,理科室に戻り,顕微鏡で観察するとのことでした。みんな生きた学習に真剣に取り組んでいます。

【2年生 育てている野菜を細かいところまで,よく観察します】

【ピーマンが収穫できたよ】

【ピーマンが収穫できたよ】

【5年生 水中には,どんな生物がいるのかな】

【水槽にすくったよ】

【水槽にすくったよ】

2校時,校長室から校庭を見てみると,2年生が生活科で育てている野菜の観察と収穫を行っていました。ピーマンやししとうが,早くも収穫できたとのことです。ミニトマトなども,しっかりとした実をつけています。子供たちの目も,とても輝いていました。

また,中庭に目を向けてみると,5年生が池の周りに集まっています。水中の生物を観察するために,水をすくっているところでした。この後,理科室に戻り,顕微鏡で観察するとのことでした。みんな生きた学習に真剣に取り組んでいます。

【2年生 育てている野菜を細かいところまで,よく観察します】

【ピーマンが収穫できたよ】

【ピーマンが収穫できたよ】

【5年生 水中には,どんな生物がいるのかな】

【水槽にすくったよ】

【水槽にすくったよ】 6年生 中学校からの交流授業

6月21日(木)の2校時から4校時にかけて,6年生3学級で,陽東中学校の教員による授業が行われました。

今回は,社会科の歴史の授業で,『国風文化』を取り上げていただきました。児童も,中学校での授業に思いをはせ,真剣に取り組んでいました。

今回は,社会科の歴史の授業で,『国風文化』を取り上げていただきました。児童も,中学校での授業に思いをはせ,真剣に取り組んでいました。

花壇整備ボランティアの活動

6月21日(木)に,石井小学校魅力ある学校づくり地域協議会の活動の一つである花壇整備が行われました。予定していた前日が雨だったため順延となったものでした。

ボランティアの方々にご来校いただき,学校の玄関前の花壇に花を植えていただきました。学校の顔の一つでもある玄関周りが,見違えるほどきれいになりました。ご参加いただいたボランティアの方々の協力に感謝申し上げます。

ボランティアの方々にご来校いただき,学校の玄関前の花壇に花を植えていただきました。学校の顔の一つでもある玄関周りが,見違えるほどきれいになりました。ご参加いただいたボランティアの方々の協力に感謝申し上げます。

発表朝会(給食委員会)

6月19日(火),今年度第1回の発表朝会が行われました。今年度,全校児童が集まるときには,なるべくみんなの心が一つになるよう,歌を歌ってスタートをしています。今回は,ビリーブを全校生で歌ってからの朝会となりました。

今回の発表は,給食委員会でした。『地産地消』の意義や,平石農産直売所でお世話になっている方々の紹介,そして扱っている野菜の種類などがクイズで出されました。とても分かりやすい発表でした。

みんなで感謝の気持ちを持ちながら,地元でとれた食材を味わいたいと思いました。

【歌声でのスタート】

【歌声でのスタート】

【給食委員会児童勢ぞろい】

【給食委員会児童勢ぞろい】

【地産地消のよさは】

【地産地消のよさは】

【農産直売所の方々の紹介】

【農産直売所の方々の紹介】

【扱われている野菜の種類は】

【扱われている野菜の種類は】

【実際に扱われている野菜は】

【実際に扱われている野菜は】

今回の発表は,給食委員会でした。『地産地消』の意義や,平石農産直売所でお世話になっている方々の紹介,そして扱っている野菜の種類などがクイズで出されました。とても分かりやすい発表でした。

みんなで感謝の気持ちを持ちながら,地元でとれた食材を味わいたいと思いました。

【歌声でのスタート】

【歌声でのスタート】 【給食委員会児童勢ぞろい】

【給食委員会児童勢ぞろい】 【地産地消のよさは】

【地産地消のよさは】 【農産直売所の方々の紹介】

【農産直売所の方々の紹介】 【扱われている野菜の種類は】

【扱われている野菜の種類は】 【実際に扱われている野菜は】

【実際に扱われている野菜は】 職員研修 救急救命法

6月13日(水),救急救命法について教職員が研修を行いました。東消防署平石分署の職員7人に,来校いただき指導を受けました。救急救命の一連の流れについて確認するとともに,AEDの使い方などを実際に体験しました。教職員もみんな,真剣に取り組みました。天気も回復し,水泳指導が始まりました。安全の中で,児童にしっかりと泳力をつけていきたいと思います。

【全体の様子】

【全体の様子】

【消防署の方の説明】

【消防署の方の説明】

【教職員の実際の訓練】

【教職員の実際の訓練】

【教職員の実際の訓練】

【教職員の実際の訓練】

【全体の様子】

【全体の様子】 【消防署の方の説明】

【消防署の方の説明】 【教職員の実際の訓練】

【教職員の実際の訓練】 【教職員の実際の訓練】

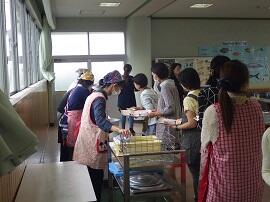

【教職員の実際の訓練】 1年生 親子給食

6月11日(月),12日(火),14日(木),15日(金)の4日間に1年生の学級ごとに親子給食が行われます。早い段階で,保護者の方々に学校給食についての理解を深めていただき,学校と家庭で食育を共に進めていくことは,とても大切なことです。

11日には,1年1組で親子給食が行われました。学校栄養士そして担任から,本校の給食の取組や子供たちの給食の時間の様子の説明の後,それぞれに配膳を行い,親子で給食をいただきました。子供たちも,保護者の方々と一緒に給食を食べることができて,とてもうれしそうでした。大変お世話になりました。

【学校栄養士からの説明】

【学校栄養士からの説明】

【児童の配膳】

【児童の配膳】

【保護者の方の配膳】

【保護者の方の配膳】

【親子での給食】

【親子での給食】

【とっても,おいしいな】

【とっても,おいしいな】

11日には,1年1組で親子給食が行われました。学校栄養士そして担任から,本校の給食の取組や子供たちの給食の時間の様子の説明の後,それぞれに配膳を行い,親子で給食をいただきました。子供たちも,保護者の方々と一緒に給食を食べることができて,とてもうれしそうでした。大変お世話になりました。

【学校栄養士からの説明】

【学校栄養士からの説明】 【児童の配膳】

【児童の配膳】 【保護者の方の配膳】

【保護者の方の配膳】 【親子での給食】

【親子での給食】 【とっても,おいしいな】

【とっても,おいしいな】 2年生 さつまいもの苗植え

6月8日(金)に,2年生によるさつまいもの苗植えが行われました。先日行われた5年生の田植えと同様に,地域の髙橋様の畑をお借りするとともに,植え方についても丁寧にご指導いただきました。

児童も手を真っ黒にして,一生懸命植えることができました。

秋の収穫後は,学校給食の食材としても,使われる予定です。

児童も手を真っ黒にして,一生懸命植えることができました。

秋の収穫後は,学校給食の食材としても,使われる予定です。

にこにこタイム始まる

6月6日(水)の昼休みに,今年度第1回のにこにこタイムの活動が行われました。にこにこタイムとは,1年生から6年生までの異学年でグループを作り,一緒に遊んだりする活動です。各担当の先生の教室に集まり,6年生のリードのもと,自己紹介やめあての確認,そしてこの後どんな遊びを行うのかをグループごとに話し合いました。

この活動により培われるものも多いのかなと思います。一人一人が,グループ内でお互いを思いやり,ふるまい方を考えて行動してほしいと思います。

【自己紹介】

【自己紹介】

【活動のめあてを考えます】

【活動のめあてを考えます】

【めあてが決まりました】

【めあてが決まりました】

【これからの遊びを考えます】

【これからの遊びを考えます】

この活動により培われるものも多いのかなと思います。一人一人が,グループ内でお互いを思いやり,ふるまい方を考えて行動してほしいと思います。

【自己紹介】

【自己紹介】 【活動のめあてを考えます】

【活動のめあてを考えます】 【めあてが決まりました】

【めあてが決まりました】 【これからの遊びを考えます】

【これからの遊びを考えます】 新体力テスト実施

6月4日(火),5日(水),6日(木)の3日間の予定で,新体力テストを実施しています。これは,児童の体力を測定し,その後の指導に役立てるためのものです。1・6年,2・5年,3・4年がそれぞれペアとなり,協力しての実施です。健康と体力は,児童がよりよい生活を送る上で,基礎となるものです。

【反復横跳び】

【反復横跳び】

【上体起こし】

【上体起こし】

【ソフトボール投げ】

【ソフトボール投げ】

【反復横跳び】

【反復横跳び】 【上体起こし】

【上体起こし】 【ソフトボール投げ】

【ソフトボール投げ】 命を守る 交通安全教室

6月1日(金)3・4校時に,下学年・上学年に分かれての交通安全教室が実施されました。宇都宮市生活安心課の職員2名にご指導をいただきました。開始後,まもなくの子供たちへの質問で,登下校時あるいは帰宅後や休日など,道路でひやっとした経験を尋ねていましたが,非常に多くの子供たちが,危ない経験をしたと答えていました。事故は,決して他人ごとではなく,一歩間違えれば自分たちに降りかかってくるものです。子供たちも真剣に参加し,熱心に学ぶことができました。

【指導の先生の自己紹介です】

【指導の先生の自己紹介です】

【時速40キロの車が1秒間に走る距離は,11メートルです】

【飛び出しは,絶対にしません】

【飛び出しは,絶対にしません】

【自転車に乗る際,ヘルメットをかぶることは,頭を守ってくれます】

【夕方,夜間は明るい服装や反射材の使用を心掛けてください】

【指導の先生の自己紹介です】

【指導の先生の自己紹介です】

【時速40キロの車が1秒間に走る距離は,11メートルです】

【飛び出しは,絶対にしません】

【飛び出しは,絶対にしません】

【自転車に乗る際,ヘルメットをかぶることは,頭を守ってくれます】

【夕方,夜間は明るい服装や反射材の使用を心掛けてください】