文字

背景

行間

ブログ

日誌

体育祭の学年練習が始まりました。

5月24日(月)体育祭に向けての学年練習が始まりました。

1・2校時には,2年生が個人走の入退場や団体種目「台風の目」の練習を行いました。3・4校時には,3年生がソーランや団体種目「棒引き」の練習を、5・6校時には,1年生が個人走と団体種目「棒引き」の練習を行いました。

気温が高くなってきていますので,水分補給をこまめに行うなど,コロナ対策とあわせて熱中症対策も講じながら行っています。

1・2校時には,2年生が個人走の入退場や団体種目「台風の目」の練習を行いました。3・4校時には,3年生がソーランや団体種目「棒引き」の練習を、5・6校時には,1年生が個人走と団体種目「棒引き」の練習を行いました。

気温が高くなってきていますので,水分補給をこまめに行うなど,コロナ対策とあわせて熱中症対策も講じながら行っています。

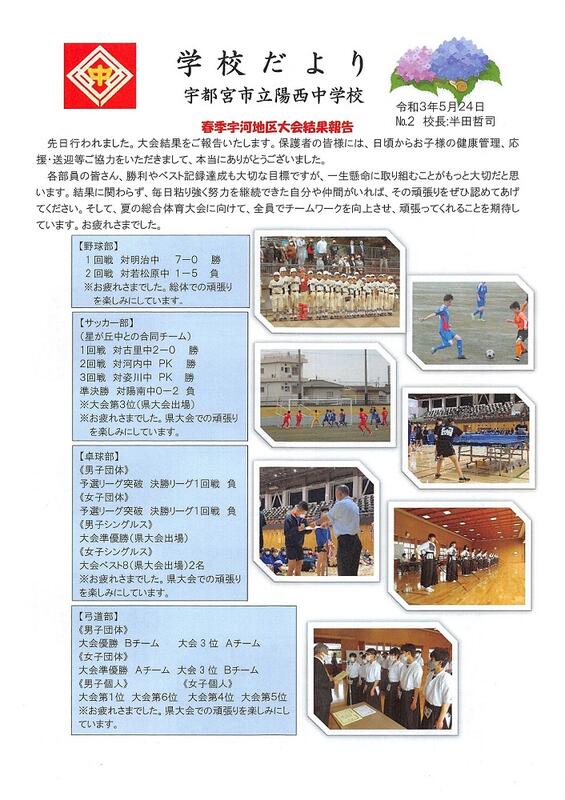

学校だより(No2)

宇河春季大会報告【弓道部】

〇結果:

・男子団体 優勝(県大会出場) 第3位(県大会出場)

・男子個人 第1位 第6位

・女子団体 準優勝(県大会出場) 第3位(県大会出場)

・女子個人 第4位 第5位

〇男子部長のコメント:

今回の大会は、新型コロナウイルスの影響に伴う相次ぐ大会中止を乗り越えた中で実施された大会だったので、今までにない緊張と嬉しさでいっぱいでした。優勝はしたものの、自分の実力を出しきれない私たちが、さらに学ぶべきこと練習すべきことは、たくさんあるのだと感じました。この大会の反省を活かし次の大会に向けて私たちを支えてくれた仲間や先生、そして家族の気持ちに対する恩を返せるように自分にできる努力を精一杯やっていきたいです。

〇女子部長のコメント:

去年は新型コロナウイルスの影響で大会がなくなり、今年春季大会に初めて出場しました。久しぶりの大会で緊張してうまくいくか不安でしたが、結果は準優勝でした。先生からは県大会にいくのは難しい、と言われていたので嬉しかったです。しかし、優勝した清原中とは1中差での敗北でした。私があと1本でも中てていたら競射になったので悔しかったです。この悔しさを県大会で晴らしたいです。2年生主体のチームで準優勝まで上ったことを自信にして、総体では絶対優勝します。

・男子団体 優勝(県大会出場) 第3位(県大会出場)

・男子個人 第1位 第6位

・女子団体 準優勝(県大会出場) 第3位(県大会出場)

・女子個人 第4位 第5位

〇男子部長のコメント:

今回の大会は、新型コロナウイルスの影響に伴う相次ぐ大会中止を乗り越えた中で実施された大会だったので、今までにない緊張と嬉しさでいっぱいでした。優勝はしたものの、自分の実力を出しきれない私たちが、さらに学ぶべきこと練習すべきことは、たくさんあるのだと感じました。この大会の反省を活かし次の大会に向けて私たちを支えてくれた仲間や先生、そして家族の気持ちに対する恩を返せるように自分にできる努力を精一杯やっていきたいです。

〇女子部長のコメント:

去年は新型コロナウイルスの影響で大会がなくなり、今年春季大会に初めて出場しました。久しぶりの大会で緊張してうまくいくか不安でしたが、結果は準優勝でした。先生からは県大会にいくのは難しい、と言われていたので嬉しかったです。しかし、優勝した清原中とは1中差での敗北でした。私があと1本でも中てていたら競射になったので悔しかったです。この悔しさを県大会で晴らしたいです。2年生主体のチームで準優勝まで上ったことを自信にして、総体では絶対優勝します。

宇河春季大会報告【卓球部】

〇結果:

・男子団体 予選通過 決勝トーナメント敗退

・男子個人 準優勝(県大会出場)

・女子団体 予選通過 決勝トーナメント敗退

・女子個人 ベスト8:2名

〇女子部長のコメント:

私達女子卓球部の目標は団体で県大会に進むことです。しかし春季では県大会に行く一歩手前で負けてしまい悔しい思いをしました。今大会でたくさん課題が見つかったので毎日の練習を集中して取り組み団結力を高めていきたいと思います。そして総体では団体の目標である県大会に出場したいです。

〇男子部長のコメント:

卓球部は県大会を目標に練習に取り組んできました。今回実施された春季大会では男子シングルスで準優勝、女子シングルスで2人がベスト8という結果を残しました。ですが男女ともに団体戦ではあと少しで県大会というところで負けてしまいました。ですから3年生最後の総体では男女共にシングルス団体戦共に県大会に出場できるように、緊張感を持ち日々の練習に取り組んでいきます。

・男子団体 予選通過 決勝トーナメント敗退

・男子個人 準優勝(県大会出場)

・女子団体 予選通過 決勝トーナメント敗退

・女子個人 ベスト8:2名

〇女子部長のコメント:

私達女子卓球部の目標は団体で県大会に進むことです。しかし春季では県大会に行く一歩手前で負けてしまい悔しい思いをしました。今大会でたくさん課題が見つかったので毎日の練習を集中して取り組み団結力を高めていきたいと思います。そして総体では団体の目標である県大会に出場したいです。

〇男子部長のコメント:

卓球部は県大会を目標に練習に取り組んできました。今回実施された春季大会では男子シングルスで準優勝、女子シングルスで2人がベスト8という結果を残しました。ですが男女ともに団体戦ではあと少しで県大会というところで負けてしまいました。ですから3年生最後の総体では男女共にシングルス団体戦共に県大会に出場できるように、緊張感を持ち日々の練習に取り組んでいきます。

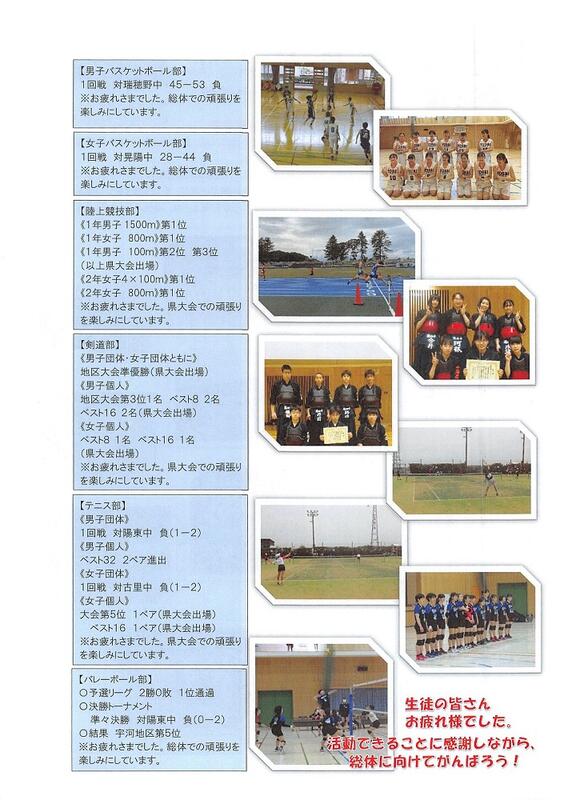

宇河春季大会報告【女子バスケ部】

〇結果:

・1回戦敗退

〇部長のコメント:

私達女子バスケットボール部は春季大会1回戦敗退という結果になってしまいました。4月からは顧問の先生が代わり、基礎から試合の動きまで、個人個人を見て丁寧に指導して下さっています。残念な結果にはなってしまいましたがみんながより一生懸命に部活に励むようになりました。練習の雰囲気がとても良くなりみんなが明るく元気で取り組んでいます。教わったことを夏の総体で今までよりももっとはっきりできるように、日々の練習を頑張りたいです。そして最後の大会では県大会を目標としチーム一丸となって頑張ります。

・1回戦敗退

〇部長のコメント:

私達女子バスケットボール部は春季大会1回戦敗退という結果になってしまいました。4月からは顧問の先生が代わり、基礎から試合の動きまで、個人個人を見て丁寧に指導して下さっています。残念な結果にはなってしまいましたがみんながより一生懸命に部活に励むようになりました。練習の雰囲気がとても良くなりみんなが明るく元気で取り組んでいます。教わったことを夏の総体で今までよりももっとはっきりできるように、日々の練習を頑張りたいです。そして最後の大会では県大会を目標としチーム一丸となって頑張ります。

宇河春季大会報告【剣道部】

〇結果:

・男子団体 準優勝(県大会出場)

・男子個人(県大会出場)3位:1名 ベスト8:2名 ベスト16:2名

・女子団体 準優勝(県大会出場)

・女子個人(県大会出場)ベスト8:1名 ベスト16:1名

・男子団体 準優勝(県大会出場)

・男子個人(県大会出場)3位:1名 ベスト8:2名 ベスト16:2名

・女子団体 準優勝(県大会出場)

・女子個人(県大会出場)ベスト8:1名 ベスト16:1名

〇男子部長のコメント:

剣道部は大変悔しい結果で終わってしまいました。男子団体は優勝できると思っていたので悔しい反面、この結果で気合が入りました。個人戦でも優勝したいという気持ちで挑んでいたので自分もまだまだだと思い、自分自身、部活の練習をもっと厳しくしていこうと思っています。そして自分だけではなくチーム一人一人の気持ちを支え夏の大会で関東大会出場に向けて真剣に部活動に取り組んでいきたいです。

〇女子部長のコメント:

春季大会では男女ともに団体戦準優勝。そして、個人戦での県大会出場者7名という結果を残しました。大会が終わり私が感じたことはただ一つ。悔しいという気持ちです。自分やチームとしての目標を達成できず「あの時、ああすればよかったのに」という後悔が強く残りました。顧問の坂本先生がおっしゃっていた通り地区で団体戦優勝をするには地区で一番の努力が必要だと改めて感じました。今回の負けをバネに、最後の大会までの稽古を、一本一本丁寧にし、もっと良い成績が残せるよう頑張りたいです。

2学年授業参観・保護者会が行われました。

5月21日(金)、2学年の授業参観と保護者会が行われました。

授業参観では,今年から導入されたGIGAスクール構想による個人用パソコンを利用し,「宇都宮学」の学習を行いました。「宇都宮学」は,今年度から総合的な学習の時間で扱う内容に組み込まれたものです。

今回の授業では,大谷石についての興味・関心を深めました。生徒は大きな抵抗を感じる様子もなく,個人用パソコンをうまく使いこなしています。

保護者の方々には、出席番号の前半と後半で時間を指定した分散型の参観にご協力をいただき,ありがとうございました。

授業参観では,今年から導入されたGIGAスクール構想による個人用パソコンを利用し,「宇都宮学」の学習を行いました。「宇都宮学」は,今年度から総合的な学習の時間で扱う内容に組み込まれたものです。

今回の授業では,大谷石についての興味・関心を深めました。生徒は大きな抵抗を感じる様子もなく,個人用パソコンをうまく使いこなしています。

保護者の方々には、出席番号の前半と後半で時間を指定した分散型の参観にご協力をいただき,ありがとうございました。

いじめゼロ集会が行われました。

5月19日(水)朝会の時間に,各学年委員会が主体となって,「いじめゼロ集会」が行われました。今回は3密を避けるために,各学級にて校内TV放送で実施しました。

事前学習として,5月12日(水)朝,TV番組「いじめをノックアウト」の「『あいつ、変じゃね』って変じゃね?~悪口をなくすヒント~」を視聴しました。視聴後に,各学級ごとに「変」について話し合い,みんなが『いじめを許してはいけない』という気持ちになるスローガンを考えました。

その時のスローガンは,いじめゼロ集会で発表しました。生徒一人ひとりがそれぞれの違いや個性について考え,お互いの違いについても考え方を深めるきっかけになりました。

事前学習として,5月12日(水)朝,TV番組「いじめをノックアウト」の「『あいつ、変じゃね』って変じゃね?~悪口をなくすヒント~」を視聴しました。視聴後に,各学級ごとに「変」について話し合い,みんなが『いじめを許してはいけない』という気持ちになるスローガンを考えました。

その時のスローガンは,いじめゼロ集会で発表しました。生徒一人ひとりがそれぞれの違いや個性について考え,お互いの違いについても考え方を深めるきっかけになりました。

生徒総会が行われました。

5月13日(木),3密を避けるため,各学級を会場にした生徒総会が行われました。校内テレビ放送及びタブレットPCを利用し,別の場所にいても相互に連絡が取れる形で実施しました。前年度の活動報告,今年度の予算案等について,活発な質疑応答がされました。生徒たちはGIGAスクール構想による個人用パソコンをうまく使いこなしています。

農業体験学習として田植えが行われました

5月6日(水)5・6限目に農業体験学習を行いました。

毎年ご協力をいただいている,宝木町の林様の水田で,1学年の生徒全員で田植えを体験しました。天気にも恵まれ,生徒たちは泥だらけになりながらも,楽しく田植えを行うことができました。

林様のお話を聞き,日々の食卓に当たり前のように並んでいる「米」が,どのように作られていくのかを知ることができ,食に対する考えを深める一日になりました。

毎年ご協力をいただいている,宝木町の林様の水田で,1学年の生徒全員で田植えを体験しました。天気にも恵まれ,生徒たちは泥だらけになりながらも,楽しく田植えを行うことができました。

林様のお話を聞き,日々の食卓に当たり前のように並んでいる「米」が,どのように作られていくのかを知ることができ,食に対する考えを深める一日になりました。