活動の様子

近頃、夢中です(4年生)

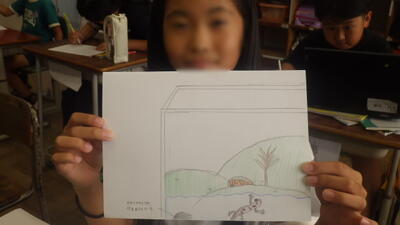

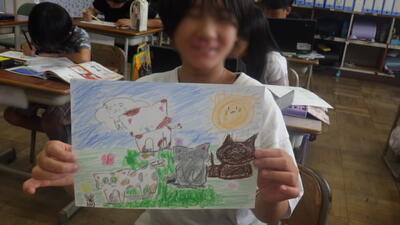

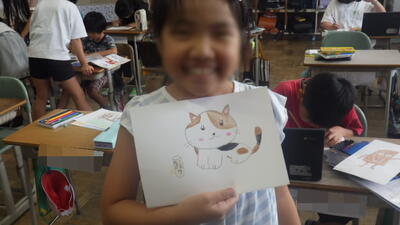

4年生の図工で描いていたのは「近頃、夢中になっていること」。

ピアノ、猫、虫取り、シール帳…、みんな、いろいろなことに夢中です。

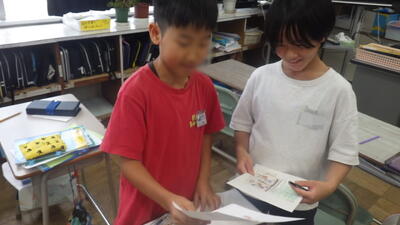

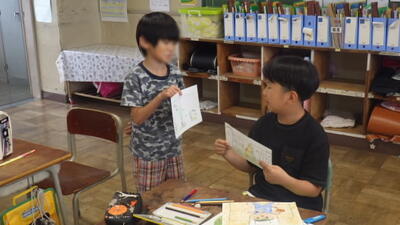

上手に描けたら、友達との紹介タイムです。

お互いの「夢中」を教え合って、笑顔がいっぱいの教室になりました。

雀宮の話を聞こう(3年生)

3年生の総合的な学習の時間では、雀宮地域について調べています。

地域にお住いの高橋様、稲葉様、舘野様の3人のゲストティーチャーから、地域の昔の様子やいろいろなよさについて教えていただきました。

初めて知ることばかりで、子供たちも興味津々でした。

メモもびっしりです。

教室でメモをもとに情報交換を行いました。

地域の方にお話をうかがうことで、ますます雀宮地域への関心が高まった子供たち。

お話していただいたことをもとに、さらに調べを進めていきます。

ゲストティーチャーの皆様、ありがとうございました!

<今日のプラスワン>

7月10日は「納豆(710)の日」です。

あずま食品様から無償提供していただいた納豆が給食に出ました。

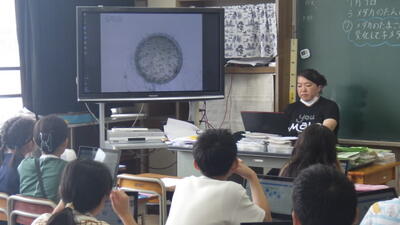

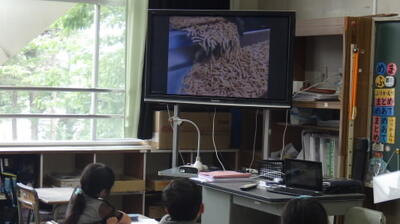

メダカの誕生(5年生)

5年生の理科では「メダカの誕生」の学習をしています。

立派なメダカを育てているので本来ならば卵の観察を行うのですが、タイミングが合わなかったようで卵が採取できませんでした。

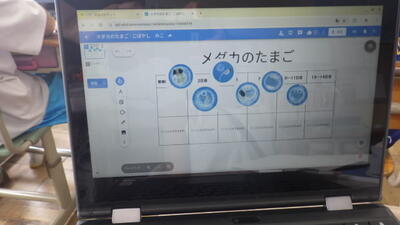

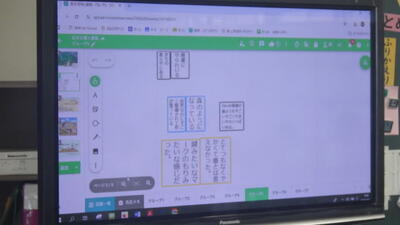

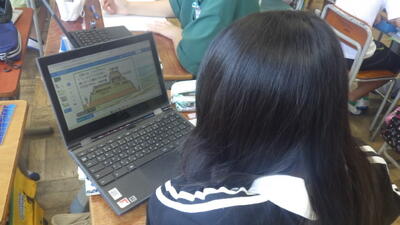

そんなときに頼りになるのがICT機器による学習です。

まずは、動画で子メダカが生まれるまでの様子を見てみます。

動画での様子をもとに、受精卵の写真を正しく並べていきます。

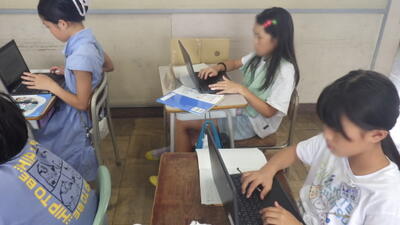

それぞれの時期の特徴も打ち込んでいきましょう。

よく見たいときに手元で写真を拡大できるのも、PC学習の良いところです。

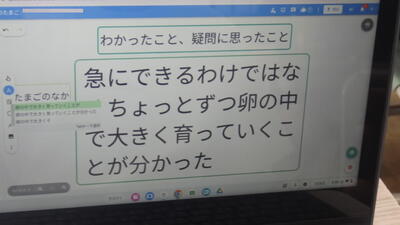

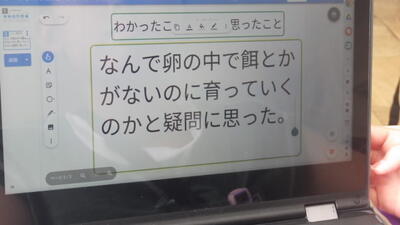

メダカの誕生について分かったことや疑問におもったことをまとめて、交流します。

最後は、教科書で確認です。

メダカの卵が採取できたら、実際の卵の様子を見て確認してみましょう。

全校奉仕作業

7月2日、全校奉仕作業として校庭の除草を行いました。

この日も気温の上昇が予想されたため、熱中症対策として,気温が上がる前の朝の学習の時間を使って短時間で行いました。

短い時間ではありましたが、自分たちの学校、自分たちが遊ぶ校庭を自分たちの手できれいにしようと、みんな頑張っていました。

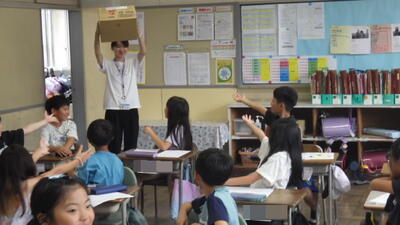

カルビーオンライン工場見学(3年生)

7/1(火)、3年生の社会科でカルビーオンライン工場見学を行いました。

オンラインの良いところは、通常の工場見学では入ることのできない場所まで見られることです。

原料から箱詰めまで、製品ができる様子をリアルタイムで見ることができました。

質問コーナーも、教室と工場をつないでリアルタイムで答えていただきました。

最後に、なんと画面から飛び出して、お土産の箱が届きました!

うれしいお土産もいただいて、大満足の3年生でした。

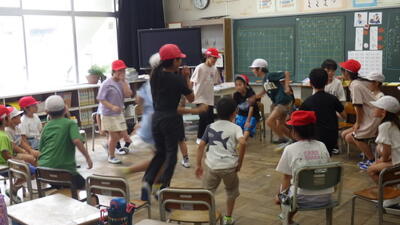

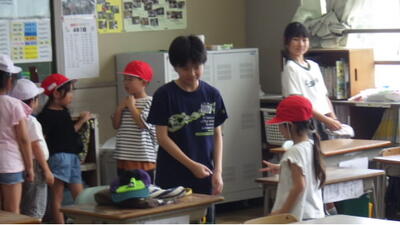

いきいきタイム

今日のロング昼休みは「いきいきタイム」でした。

「いきいきタイム」は、いきいき班(縦割り班)ごとに遊ぶ時間です。

今日は、暑さを考慮して室内遊びを行いました。

室内遊びの人気ナンバーワンは「なんでもバスケット」です。

こちらは「絵しりとり」

「室内へび鬼」をしている班もありました。

「いすとりゲーム」も白熱していました。

「ハンカチ落とし」も盛り上がりますね。

1~6年生が一緒に遊ぶことで、上学年は下学年への思いやりを、下学年は上学年の姿からルールやマナーを学んでいきます。

上下水道お届けセミナー(4年生)

4年生の社会の学習で、宇都宮市上下水道局の方による「上下水道お届けセミナー」が開かれました。

まずは上水道。きれいな水が届くまでの仕組みです。

実験を通して、浄水場の傾斜沈殿池と急速ろ過池の働きを学びました。

こうしてきれいになった宇都宮市の水道水は、モンドセレクションで金賞に選ばれたそうです!

金賞のお水、どんな味かな?

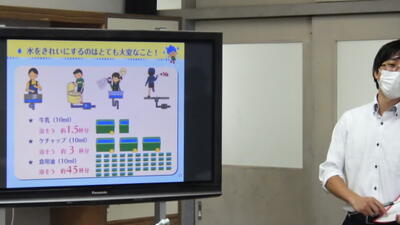

次は、汚れた水をきれいに再生する仕組みです。

「マンホールのふたが丸いのには、理由があるんだよ」

こちらは、紙とトイレットペーパーの溶け方の実験です。

トイレットペーパーは水に溶けたのに、普通の紙はそのまま残っています。

「だから『トイレットペーパー以外流さないでください』って書いてあるんだね!」

「汚れた水をきれいにするのは大変だから、下水に流す前に考えた方がいいね」

動画やクイズ、実験を通してきれいな水が届くまでにはたくさんの工夫があることを知り、水の大切さを感じることのできた1時間でした。

リコーダー教室(3年生)

3年生から新しく始まる学習の一つに音楽のリコーダーがあります。

初めてリコーダーに触れる3年生のために、東京リコーダー協会の中村先生による「リコーダー教室」が開かれました。

リコーダーの正しい持ち方や、上手にリコーダーを演奏するコツを教えていただきました。

さあ、みんなで演奏してみましょう!上手に吹けるかな?

見事、中村先生との合奏が決まりました。

最後に、いろいろな大きさのリコーダーの紹介と、それぞれのリコーダーによる演奏を聞かせていただきました。

びっくりするくらい小さなリコーダーや大きなリコーダー、そして素晴らしい演奏にみんな大喜び。

「あんなふうに演奏できるようになりたいなあ」

リコーダーへの憧れが膨らんだ1時間でした。

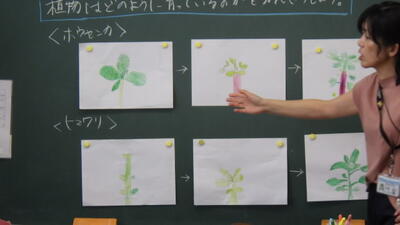

植物の育ち方(3年生)

3年生の理科の時間ですが、何やら、子供たちが窓際に集まっています。

みんなが見ていたのは羽化したモンシロチョウ。

これから空に放します。

「やったー!飛んだよ!」「元気でね~!」

幼虫から育てたチョウの旅立ちの瞬間を見ることができ、みんな、とてもうれしそうです。

さあ、気持ちを切り替えて今日の授業です。

3年生は、2階渡り廊下でホウセンカとヒマワリを育てています。

どのくらい大きくなったかな?

新しい発見も、たくさんあったようです。

教室に戻ったら、今までの観察記録を成長ごとにまとめます。

ホウセンカとヒマワリ、育ち方が同じところはどんなところでしょう?

並べてみると分かりやすいね!

これからも観察を続けて、植物の成長の秘密をみつけちゃおう!

ダスキンおそうじ教室(1年生)

1年生を対象に、ダスキンによる出前授業「おそうじ教室」が開かれました。

2~6年生は、昨年度に同じ授業を受けています。

クイズや映像を使って、正しいほうきや雑巾の使い方を教えていただきました。

「ほうきとちりとりはこう使うといいよ」

お手本どおり、上手にできるかな?

「机は拭き残しがないように、端から端まで丁寧に拭きましょう」

最後は、みんなの苦手な雑巾絞りです。

「いつもびちょびちょになっちゃうんだよねえ」

「縦絞りだと、力が入りやすくてしっかり絞れるよ」

「見て!縦絞りをしたら、お水がポタポタしないように絞れたよ!」

上手な絞り方をマスターし、その日の給食や清掃の時間に、早速、縦絞りで絞っている様子が見られました。

学んだことをすぐに生活に生かすのは、とても良いことですね!

日光への遠足(5年生)

6/20(金)、5年生が遠足で日光に行きました。

午前中は、班別行動で二社一寺を見学しました。

一番人気のおみくじ!さて、何が出たかな?

お弁当のあとは、「日光木彫りの里工芸センター」に移動し、日光彫を体験しました。

「ヒッカキ」と呼ばれる独特の彫刻刀を使い、彫っていきます。

難しいところは、センターの方が教えてくださいました。

世界に一つだけ!ステキな日光彫が完成しました!

世界遺産・日光のすばらしさを肌で感じ、栃木のよさを改めて実感するとともに、

班別行動を通して、自主性や協調性を育むことのできた遠足となりました。

あいさつ運動週間

6/16~6/20はあいさつ運動週間でした。

登校班ごとに割り当てられた曜日に少し早く登校し、元気なあいさつで友達を迎えました。

一緒にあいさつ運動にご参加くださった地域・保護者の皆様、ありがとうございました。

今年度も、元気な挨拶が響く南小を目指していきます。

がんばれ、ぼくのからだ!(4年生)

4年生の道徳で、「がんばれ、ぼくのからだ!」の学習していました。

けがをした体験から人間に備わっている自然治癒力について知った「ぼく」を通して、生命の神秘と尊さを考えます。

自然治癒力を高めるには、どんなことができるかな?

早寝早起き、バランスの良い食事、運動、生活リズムを整える…いろいろな意見が出ました。

「がんばれ、ぼくのからだ!」という言葉には、ぼくのどんな気持ちが込められているのかな。

最後に、自分の体に向けて手紙を書きました。

「いつもありがとう。これからもバランスの良い食事をするね」

「健康な生活をするから、これからもよろしくね」

せっかく与えられた命、自分自身で大切にしていきたいね!

今回の授業は一人一授業研究を兼ねていたため、放課後、参観した先生方による勉強会が開かれました。

先生方も、授業力向上のため日々学んでいます。

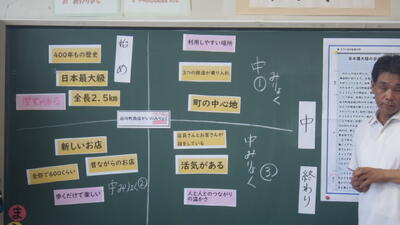

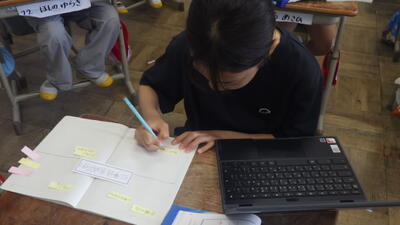

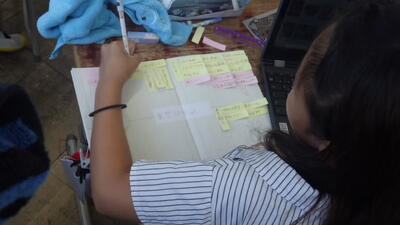

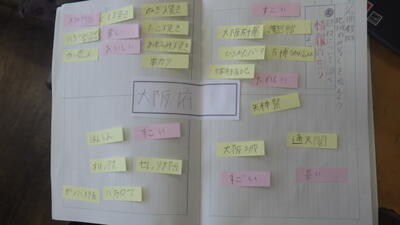

地域の魅力を伝えよう(5年生)

5年生の国語では、自分が選んだ地域の魅力を調べ、紹介文を書く学習をしています。

「例えば南小の魅力って何だろう?」

「あいさつができる」「校庭が広い」「自然が豊か」「みんな優しい」

たくさんの魅力が見付かりました!

同じように、選んだ地域の魅力と思うことを集め、項目ごとに分けてみましょう。

自分が生まれた市、親戚のいる県、行ってみたい地域、選んだ理由はそれぞれですが、みんなその地域の魅力と思うことを一生懸命調べていました。

すごい!たくさん集まったね!

魅力集めが終わったら、付せんをもとに構成メモを作っていきます。

休み時間になっても、たくさんの子が夢中になって魅力集めを続けていました。

思い入れのある地域を選んだことが、たくさんの魅力を伝えたいという意欲につながっています。

紹介文の完成が楽しみですね!

古墳の秘密を探れ(6年生)

6年生の社会では、日本の歴史を学習しています。

今日は古墳について考えます。

古墳についての感想や疑問をタブレットに書き込み…

大型テレビに映すことで、全員で共有していきます。

出し合った疑問をもとに調べ学習を行いました。

資料集で調べる子、タブレットで調べる子、それぞれの良さを生かして調べ学習を進めていきます。

「どうしてこんなに大きな古墳を作ったのかな?」

グループでの話し合いは、タブレットを使わず、直接話したり発表したりしていました。

これまでの学習スタイルとタブレット、それぞれのよさを上手に取り入れた「ハイブリッド授業」で、古墳の秘密に迫りました。

学校の周りを歩いてみよう!(1年生)

1年生の生活科で、通学路探検を行いました。

学区の中の様子や安全を守るための設備を確認しながら、学区の中を歩きます。

「このフェンスの向こうは何だろう?」

「ここは歩道がないから、道の端を歩かなきゃ」

「まっすぐな道が続いているね。」「歩道が広くて歩きやすいね」

横断歩道の渡り方も大切な学習です。

信号があってもなくても、しっかり手をあげて、車がとまったことを確認してから渡りましょう。

「この前の交通安全教室を思い出してね」

最後に、大きな公園でみんなで楽しく遊びました。

<今日のプラスワン>

今日から「地域の食材を食べよう!週間」です。「地産地消」をテーマに、栃木県産、宇都宮市産、雀宮地域の食材を使った給食が出ます。

今日の地産地消の食材は、牛乳・味噌・小松菜・かんぴょう・玉ねぎなど。

とちまる君のイラスト付き卵焼きの卵や、デザートに使われているとちあいかも栃木県産です。

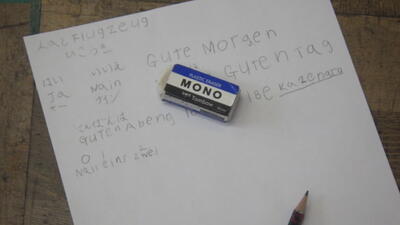

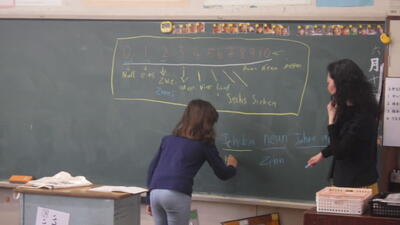

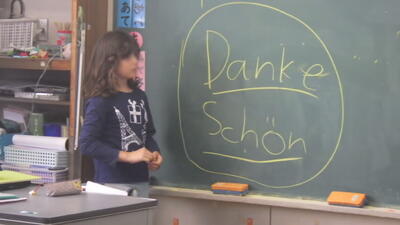

ドイツ語に挑戦!(4年生)

6/9~6/13までの一週間、ドイツから一時帰国中のお友達が4年2組で一緒に勉強していました。

昨年度も学校体験に来ていたので、学年のみんなも受け入れ体制はばっちり。

すぐに仲良くなりました。

今日は最終日。お友達とお母様が4年生にドイツ語を教えてくださいました。

初めてのドイツ語に、みんな戸惑いながらも興味津々の様子です。

さすが!スラスラ書けちゃうんだね!

数字の読み方、名前や年齢の自己紹介の仕方などを教わりました。

じゃんけんの言い方は、英語に似ているんだね。

「ハサミ」「石」「紙」のドイツ語は…?

最後は、大きな「ダンケシェーン(ありがとう)」。

みんな、次に会うまで覚えておいてね!

貴重な体験の機会をありがとうございました!

Danke schön!

<今日のプラスワン>

関東地方の梅雨入りに合わせ、中庭の紫陽花が今年もきれいな花を咲かせました。

満開になるのが楽しみです。

交通安全教室

学校では「自分の命は、自分で守る」を合言葉に、いろいろな場面を想定して安全教育を進めています。

今日は、宇都宮市生活安心課の方による交通安全教室が開かれました。

下学年は安全な歩行、上学年は安全な自転車の乗り方を中心に、クイズや代表児童の参加する実験などで、分かりやすく教えていただきました。

どのような場面に危険が隠れているのか、みんなで危険を予測し、その対処法を考えました。

下学年も上学年も、真剣に話を聞いていました。

一つ、残念だったのはヘルメットについてです。

「持っているよ」という子はこんなにたくさんいるのですが…

「実際にかぶっている人?」と聞かれると、途端に手が下がってしまいました。

ヘルメットは、自転車事故の際に大切な頭を守ってくれます。

自転車に乗るときはヘルメットを被ることを習慣づけましょう。

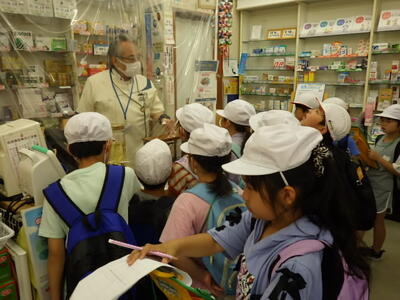

とび出せ!町のたんけんたい②(2年生)

昨日の2年生生活科「とび出せ!町のたんけんたい」の続きです。

今回は、北コースと南コースの様子を紹介します。

今回の探検では、子供たちの安全確保のため、たくさんの保護者ボランティアの方が同行してくださいました。

ありがとうございました。

<スズメ薬局>様

<お菓子処 雅祠>様

<角衣料品店>様

<木村のかきもち>様

<業務スーパー>様

学区内の施設やお店の秘密を知るだけでなく、そこで働く方々の優しさに触れることもでき、子供たちは地域のステキをたくさん発見することができました。

ご協力くださいました施設・店舗様、本当にありがとうございました。

とび出せ!町のたんけんたい①(2年生)

2年生が生活科の学習で町の探検に出かけました。

目的は、地域にあるいろいろな施設やお店とそこで働く人に触れ地域のよさに気付くこと、そして、ルールやマナーを守って友達と協力しながら探検することの2点です。

学区を北・南・西の3つのグループに分け、自分の行ってみたい場所に出かけました。

今回は西グループの様子をお伝えします。

早速、発見!「学校の近くには川が流れていたよ」

公園で休憩。「公園は木が多くて涼しいね」「ここは遊びに来たことがあるよ」

「さつき文具」様

「宇都宮さつき団地郵便局」様

「株式会社 福富」様

「とび出せ!町のたんけんたい②」へ続く…