文字

背景

行間

日々の様子

学校日誌

交通安全教室を実施しました。

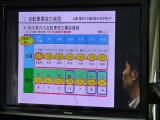

本日6校時に交通安全教室を実施しました。講師はあいおいニッセイ同和損保の方にお願いしました。

講師の方を事前にお招きして動画を作成し、それを教室で放映しました。感染症対策ということで、生徒たちは各教室で講話を視聴しました。

動画を通して生徒たちは、基本的な交通ルール、学校周辺の標識や危険個所をそれぞれ確認しました。

↑講話を視聴する生徒の様子。 ↑図で分かりやすく、自転車事故死傷者数の全国・栃木県の様子を説明してくださいました。

また、講師の方には、事前に泉が丘中学校周辺の危険個所を調べていただいた上で、どのようなところが危険か、どういった事故が起こりやすいか等を講話に盛り込んでいただきました。

↑写真だと分かりづらいですが、中学校周辺の道路です。ここに潜む危険や注意すべき点について話していただきました。

「交通ルールを守らなければ罰則があるから」ではなく、「自分や他者の命を守るためにも、交通ルールをしっかりと守る」ということを、生徒たちは改めて学びました。

以下、振り返りワークシートに書かれた生徒の感想です。

「常識だけれどもやはり守れていないこともたくさんあったので、再確認出来てよかった」

「交通ルールは自分の命や他人の命を守るためのものなので、しっかりと守れるようにしたい」

「『ぶたはしゃべる』をしっかり覚えておきたいです」(自転車通学の生徒)

↑『ぶたはしゃべる』については、ぜひお子さんに確認してみてください。

本校生徒(のみならず、全ての人)が、事故とは無縁の生活を送れるように願っています。

障害者スポーツ体験を実施しました。

2年生の総合的な学習の時間では現在、「福祉」のテーマのもと様々なことを学習しています。その一環として、障害者スポーツ体験を実施しました。

↑ボッチャの様子。 ↑こちらは輪投げです。

↑卓球バレー。なかなか激しい。↑シャッフルボード。狙ったところに行かない!

このほか、ゴールボールとフライングディスクを体験しました。

以下、生徒の感想です。

「とても楽しかった。またやってみたい」

「ルールがあいまいなところがあった。もっと詳しくなって、しっかりしたルールでプレーしたい」

「誰でもできるっていいことですよね。」

「初めてやれてよかった。今まで障害者スポーツのことを知らなかったので、もっと調べてみたい」

パラリンピックの競技種目のようなものも、もちろん魅力的です。しかし、本日体験したような身近で親しみやすい種目も、もっともっと普及して欲しいですね。 ルールを工夫して、障害の有無にかかわらず誰であっても平等に楽しめる競技というのは素晴らしいものです。生徒たちも、楽しく体験しながらそれを学んだようです。

↑ボッチャの様子。 ↑こちらは輪投げです。

↑卓球バレー。なかなか激しい。↑シャッフルボード。狙ったところに行かない!

このほか、ゴールボールとフライングディスクを体験しました。

以下、生徒の感想です。

「とても楽しかった。またやってみたい」

「ルールがあいまいなところがあった。もっと詳しくなって、しっかりしたルールでプレーしたい」

「誰でもできるっていいことですよね。」

「初めてやれてよかった。今まで障害者スポーツのことを知らなかったので、もっと調べてみたい」

パラリンピックの競技種目のようなものも、もちろん魅力的です。しかし、本日体験したような身近で親しみやすい種目も、もっともっと普及して欲しいですね。 ルールを工夫して、障害の有無にかかわらず誰であっても平等に楽しめる競技というのは素晴らしいものです。生徒たちも、楽しく体験しながらそれを学んだようです。

避難訓練(不審者対応)

生徒が自ら危険を回避し、安全に行動できるようにしていくことが求められています。今日は、学校に不審者が入ってきた場合の対応についての確認と、校外で不審者に遭遇した場合はどうしたらよいのかDVDを視聴しました。いつ、どこで、不審者に出くわすか分からないだけに、常に的確に思考し意思決定や行動選択ができる対応力を身に付けていくことが必要です。今回の避難訓練が少しでも子どもたちの意識を高めることにつながればと思います。

学年朝会

昨日は、2・3年生、今日は1年生の学年朝会がありました。これまで、全校一斉に水曜日に実施していましたが、コロナウイルス感染症や工事の関係で、1年生のみ本日実施となりました。ソーシャルディスタンスをとって、体育館2階で行いました。学年主任が、全米オープンで2度目の優勝を果たした大阪なおみ選手の努力について話していました。子供たちにも伝わったことと思います。成功者ばかりでなく、身の周りの級友の今まで見えていなかった素晴らしい面に目を向けられるようになtってほしいと思います。

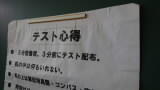

期末テストが行われました。

先週の日々の様子でもお伝えしました、期末テストの勉強の様子ですが、今日の日のために多くの生徒が一生懸命に努力をしてきました。その期末テストが本日行われました。

↑真剣そのものの表情でテストを受けています。

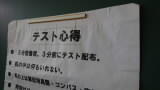

黒板にはこの日のテスト日課が板書され、テストの心得などが掲示されています。

以下、生徒の声です。

Q この日のためにどんな努力をしてきましたか?

「ノートを見返して授業の振り返りをしたり、ワークをやったりしました」

「1日5時間以上勉強した日もありました。でもまだ不安です」(生徒のダイアリーより)

「学芸委員さんが作った予想問題を解きました。いつも活用しています」

などなど。中には勉強アプリを活用して、勉強時間や取り組む教科のバランスなどを調整していた生徒もいたようです。

Q 手ごたえはどうでしたか?

「まぁまぁだと思います。普通ですね」

「結構できたと思います。目標点を超えたいです」

「理科は90以上いったと思いますが、数学が不安ですね。時間が足りませんでした」

「……」(複雑な表情をして無言で頭を振る生徒)

保護者の方におかれましては、ご家庭でもお子さまの頑張りについてお話しいただければと思います。また、(明日は実技教科の確認テストもありますが)明日から部活動が通常通りの時間で再開されます。部活にもよりますが、18時45分下校となりますのでよろしくお願いします。

生徒のみなさん、テストお疲れさまでした。答案が返却されるのを楽しみに待っていてくださいね。

↑真剣そのものの表情でテストを受けています。

黒板にはこの日のテスト日課が板書され、テストの心得などが掲示されています。

以下、生徒の声です。

Q この日のためにどんな努力をしてきましたか?

「ノートを見返して授業の振り返りをしたり、ワークをやったりしました」

「1日5時間以上勉強した日もありました。でもまだ不安です」(生徒のダイアリーより)

「学芸委員さんが作った予想問題を解きました。いつも活用しています」

などなど。中には勉強アプリを活用して、勉強時間や取り組む教科のバランスなどを調整していた生徒もいたようです。

Q 手ごたえはどうでしたか?

「まぁまぁだと思います。普通ですね」

「結構できたと思います。目標点を超えたいです」

「理科は90以上いったと思いますが、数学が不安ですね。時間が足りませんでした」

「……」(複雑な表情をして無言で頭を振る生徒)

保護者の方におかれましては、ご家庭でもお子さまの頑張りについてお話しいただければと思います。また、(明日は実技教科の確認テストもありますが)明日から部活動が通常通りの時間で再開されます。部活にもよりますが、18時45分下校となりますのでよろしくお願いします。

生徒のみなさん、テストお疲れさまでした。答案が返却されるのを楽しみに待っていてくださいね。