文字

背景

行間

学校生活の様子をお知らせします。

7月11日 いただきます!

きょうのメニューは,わかめご飯,牛乳,ぶたしゃぶサラダ,冷ややっこ,味噌汁です。

しゃぶしゃぶという料理は,余分な脂が湯の中に落ちるので,肉が柔らかくさっぱりとした味わいになります。ゴマダレやポン酢で食べるとおいしいですね。給食ではゴマのドレッシングで提供します。野菜と一緒に食べましょう。

きょうもおいしくいただきます!

7月10日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,白身魚の西京焼き,ゆで野菜,豚肉とじゃがいもの煮つけです。

きょうは,食事マナーのお話です。

食事をするときは,背筋を伸ばして椅子に深く腰掛け,背もたれにはもたれないようにします。机に対してまっすぐに座り,机との間にこぶし2つ分ぐらいの隙間をあけ,足の裏を床に付けます。姿勢をよくして,食器を正しく持って食べると,見た目にも美しくなります。ついやってしまうのが,肘をついて食べる姿勢です。気付かないうちに肘をついて食べていることがあるので気を付けましょう。

きょうもおいしくいただきます!

7月7日 いただきます!

きょうは,七夕献立です。昔から,7月7日,七夕の日にはそうめんが食されてきました。これは,天の川,また,織姫の使う糸に見立てたものと言われています。きょうは,汁物にそうめんを入れて「七夕汁」という名前で提供します。星形のかまぼこも入っています。ちらしずしはセルフなので,自分で酢飯のご飯に具を混ぜる楽しみもあります。

きょうのメニューは,酢飯,セルフ五目ちらし寿司,牛乳,七夕汁,七夕デザートです。

きょうもおいしくいただきます!

7月7日 頑張ります!

きょうは市の水泳大会が開催されます。5年生,6年生の選手の子供たちは,これまで放課後の限られた時間に集中して練習を重ねてきました。朝,8時前に,元気に子供たちは出発しました。悔いの残らないよう,自分の実力を発揮できることを願っています。ファイト!

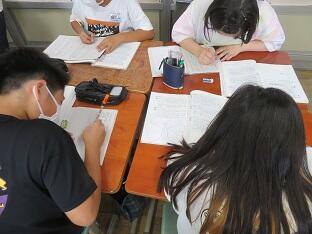

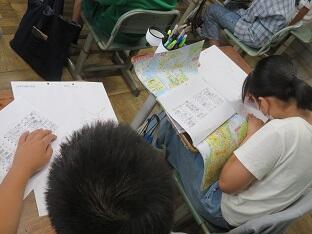

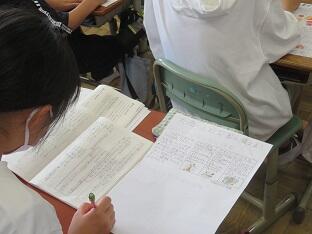

7月5日 6年国語

テーマは「説得力のある投稿のポイントを見付けよう」です。子供たちは,投稿されたいくつかの文章の中から,説得力のあるものを選んで,その理由とともに,説得力のあるポイントについてグループで話し合います。体験談が入っているもの,有名人の言葉があるもの,具体的な数値が示されているもの,ことわざが添えられているものなど,いくつかのポイントが示されました。

授業の振り返りでは,「友達と話し合うことで,新しいポイントにも気付くことができた」「自分が文章を書くときに,そのポイントを意識していきたい」などの意見も出ました。

子供たちは,落ち着いて話し合い,自分の考えを伝え合っている様子が見られました。自分の考えが,それぞれに深まり,広がっていったようです。

7月5日 いただきます!

今月の食に関する地域学校園のめあては「暑さに負けない食習慣を身に付けよう」です。暑い夏は,のど越しのよい麺料理がおいしいですね。麺はエネルギーのもとになる食品。でも,それだけでは夏バテになってしまいます。肉や魚,野菜もしっかりと食べたいものです。プルコギは韓国料理です。韓国の調味料「コチュジャン」を使うので,甘辛い味になってご飯がすすみます。玉ねぎやニラなどの野菜もたっぷり使うので,栄養のバランスもよく,元気になれます。

聞き慣れない名前の「タイピーエン」というのは,熊本県では有名な料理で,麺に春雨を使用した,野菜たっぷりのヘルシーな麺料理です。B級グルメとしても人気です。熊本県に行くことがあったら是非食べてみたい料理です。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,プルコギ風炒め物,タイピーエン,冷凍パインです。

きょうもおいしくいただきます!

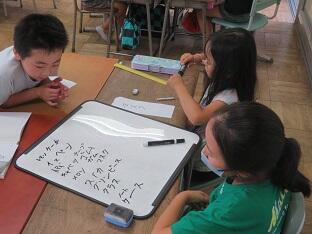

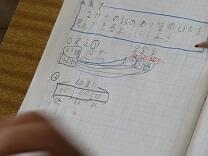

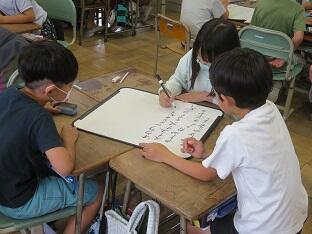

7月4日 2年国語

テーマは「かたかなで書く言葉」です。片仮名で書く言葉にはどんな言葉があるのでしょう。子供たちはグループで話し合って,思いつく言葉をどんどん書き出していきます。見ると,野菜や果物,遊具,道具,学用品,国名,アニメのキャラクターまで,子供たちは,予想以上に片仮名で書く言葉を知っています。

さて,片仮名で書く言葉には,何かきまりがあるのでしょうか。このあと,子供たちから出たいくつかの言葉を例にとってきまりを見つけていきます。どんな話し合いになるのか楽しみですね。

7月4日 いただきます!

きょうは「好き嫌い克服」メニューです。

テーマは「海藻(ひじき)を食べよう」です。麦入りご飯,牛乳,オキヒラスのネギ塩焼き,野菜のニンニク醤油和え,ひじきの炒り煮が献立です。

海藻の体の中でのはたらきは,「体をつくる」もとになる食品なので,赤・黄・緑の三色に分けると,野菜の緑ではなく,赤の食品になります。カルシウムが豊富に含まれ,骨や歯を丈夫にします。ほかにも,マグネシウムやカリウム,食物繊維やEPAなど栄養が豊富ですが,低カロリーなのも特徴です。生活習慣病の予防や,美容に気を付けたい人にもピッタリの食品です。「苦手だなあ・・・」という人も,少しずつでも口にできるといいですね。

きょうもおいしくいただきます!

7月4日 咲いたよ!

1年生が育てているアサガオの花が開き始めました。「先生,見て!咲いたよ」「友達の〇〇さんは2つ咲いてるんだよ」と嬉しそう。「ぼくのは,まだ咲いてない。でも,つぼみがいっぱいあるよ」「ほんとだね。これからいっぱい咲きそうだね。」アサガオを介して子供たちとの会話も増えます。

「これ,きのう咲いてたんだ。でもしぼんじゃった。このあと,どうなるんだろう?また,咲くのかなあ」こんなことをつぶやいている子もいます。「これはね・・・」と思わず口に出しそうになりましたが,「うーん,そうだね。どうなるんだろうね。これからもよく見てみようね。先生も楽しみ。」そんな風に話をしました。

こういった体験が,のちに理科の学習にも生かされていきます。

7月3日 6年ふれあい文化教室

6年生が日本の伝統文化に親しむ時間です。今回は「津軽三味線」の演奏を聴いたり体験したりします。子供たちは,まず,三味線の素材は何か,皮には何が使われているかなど,三味線のつくりについての説明を聞きました。象牙や亀の甲羅が使われていることも知りました。

続いて演奏体験です。グループに分かれて一人一人演奏の仕方を教えてもらいます。曲目は「ミッキーマウスマーチ」です。初めは,先生に指を一緒に動かしてもらいながら,ゆっくりと音を出していましたが,次第に一人でも音をつないで演奏できるようになってきました。各グループからミッキーマウスマーチの楽しい旋律が聞こえてきます。

「難しいけど楽しかった」「指の動かし方が感覚的で難しかった」「ギターとは違うなあ」「弦のはじき方も難しかった。うまくバチではじかないといい音が出ないなあ」

子供たちは体験して色々な感想をもったようです。「またやってみたい」という子もいます。体験することは,子供の心を大きく動かしますね。

7月3日 いただきます!

きょうのメニューは「夏の宮っ子ランチ」です。

十六穀ごはん,牛乳,宮っ子揚げ餃子,辛し和え,大いちょう汁,ミヤリーマスカットゼリーです。

きょうの夏のメニューは,平和を願って「大いちょう献立」です。宇都宮市は,太平洋戦争の末期(1945年)に空襲を受け,衣食住が不足していました。戦時中や戦後は,白米はとても貴重な食べ物で,「ひえ」や「あわ」などの雑穀を食べたりしてしのいでいました。宇都宮餃子は全国的にも有名ですが,戦時中,中国にいた陸軍の兵士たちが,終戦後に宇都宮に本場の餃子の味を持ち帰ってきたのが始まりと言われています。「大いちょう汁」は,空襲で黒焦げになった旭町の大いちょうが翌春芽吹き,復興のシンボルとして人々の心の支えとなりました。その「大いちょう」にちなんで,すべてをいちょう切りにした汁物です。さあ,児童の皆さん,栄養たっぷりな地元の食材でスタミナをつけて,色々なことにどんどん挑戦してみましょう!

きょうもおいしくいただきます!

6月30日 いただきます!

きょうのメニューは,ガーリックトースト,牛乳,ゆで野菜,ミートボールと野菜のカレー煮です。

きょうもおいしくいただきます!

6月もきょうで終わり。1年生も学校生活に慣れ,給食当番の仕事も分担して手際よくできるようになりました。

さて,今月は食事マナー週間もありましたが,子供たちは,学校でも家でもマナーに気を付けて食事をしているでしょうか。学校では,配膳の仕事を分担してやるので,準備も早く終わりますね。家でも家族のみんなで役割を分担すると,食事の準備が早く終わります。子供たちはお手伝いをしていますか?

食器を並べたり,おかずを運んだり,盛り付けたり,使った食器を流しに運んだり,子供たちにできることがたくさんあります。小学生の皆さん!これからもどんどんお手伝いをして家族の会話を楽しんでください。

6月30日 朝の会の様子

写真は3年生と6年生の朝の会の様子です。3年生の学級では,スピーチを行っています。クラスのいいところを発表していました。周りの子もよく聞いています。質問もいくつか出たようです。6年生の学級では歌を歌っていました。歌詞を覚えられると,次第に声も大きく出るようになるでしょう。各学級では,児童の交流の時間として朝の会を工夫して行っています。

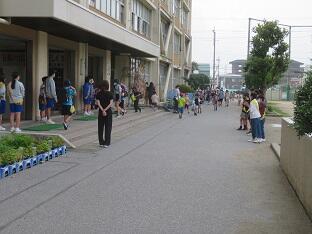

6月30日 地域学校園挨拶運動3日目

挨拶運動もきょうが最終日となりました。中学生の皆さん,ありがとうございました。中学生が来ることを楽しみにしている子もいて,子供たちの笑顔も増えたように思います。また,PTA会長様をはじめ,保護者の皆様にもお忙しいところご協力をいただき,挨拶の輪が広がりました。ありがとうございました。運営委員会の皆さんも3日間頑張りました。きょうで,第1回の地域学校園挨拶運動は終了となりますが,期間中,広がった挨拶の輪をこれからもどんどん広められるよう頑張っていきたいです。

6月29日 1年生もいよいよです

1年生もいよいよ端末の活用が始まります。アカウントやパスワードの入力に悪戦苦闘しながらも担任の先生やICT支援員さんに教えていただきながら頑張って設定しています。友達にやり方を教えてあげる子もいて,ほほえましい光景が見られました。これから,どのように活用が進んでいくのか楽しみです。

6月29日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,肉シュウマイ,切り干し大根のナムル,夏の肉じゃがです。

きょうのサラダは「切り干し大根のナムル」です。切り干し大根は,大根を千切りにしてほした保存食です。今ほど食べ物が豊かでなかった昔は,冬場の食糧不足をこのように工夫した食品で補っていました。大根を乾燥させることで,甘みと旨味も増します。きょうのナムルは,乾物の切り干し大根を茹でて固めにもどし,ドレッシングであえた料理です。煮物よりも歯ごたえがあります。

きょうもおいしくいただきます!

6月29日 地域学校園挨拶運動2日目

きょうは,地域学校園挨拶運動の2日目です。きょうもたくさんの中学生が参加しています。そして,保護者の方も来校して挨拶運動に協力してくださいました。登校する子供たちも笑顔で挨拶をして昇降口に向かいます。

6月28日 ブラスバンド部コンサート

昼休みにブラスバンド部の子供たちが演奏会を開いてくれました。音楽室は,楽しみに聴きに来た子供たちでいっぱいです。ミッキーマウスマーチや夕焼け小焼け,聖者の行進など,楽しい曲,素敵な曲の演奏を披露してくれました。練習は大変のようですが,みんな頑張って続けているのです。ブラスバンドの演奏を直接聴く機会はあまり多くありません。演奏した子供たちにとっても,演奏を聴いた子供たちにとっても,貴重な時間となりました。

演奏後,ある男の子は「すごいです」と感想を言ってくれました。聞くと,お姉さんが中学校からブラスバンド部に入って練習を重ねているとのことでした。家で演奏に触れる機会もあり,それだけ馴染みもあるのでしょう。こういう機会を通して子供たちとの時間を共有すると,ちょっとした会話でも楽しくなります。

6月28日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,五目厚焼き玉子,おひたし,豚肉とゴボウの煮物です。

きょうのお椀のおかずは,汁物ではなく煮物です。ゴボウには食物繊維が特に多く含まれています。食物繊維は,腸内で乳酸菌の繁殖を増進して腸を整え,便通をよくする働きがあります。

きょうもおいしくいただきます!

6月28日 3年シリアル工場リモート見学

3年生が,リモートで地域のシリアル工場を見学しました。シリアルができるまでの様子,シリアルの原料,製品の輸送先,働く人の努力や工夫などについて,説明を聞いたり映像で確認したりしながら学習を進めます。最後にはたくさんの質問の手が挙がりました。働く人が,手洗いやアルコール消毒をしたり,エアーシャワー,クリーンローラーなどを使用したりして,幾重にも衛生面に気を配っている様子の映像を子供たちは集中して見ています。人々の意識の高さが伝わったことでしょう。

製品が箱詰めされて,ガムテープが貼られる様子を「チャックみたい」と驚いている子,1日につくられる製品の個数を聞いて驚きの表情を浮かべる子など,新しい発見もありました。フルーツにまじって「かぼちゃのタネ」が入っていることを質問した子がいました。「味だけではなく,見た目にも気を付けている」という回答に「なるほど」とうなずく子もいます。見て,聴いて,実際に確かめて,楽しい学習の時間となりました。

6月27日 地域学校園挨拶運動始まる!

中学生の皆さんが挨拶運動に来てくれました。東門,北門,中央昇降口,西昇降口と,たくさんの生徒さんが元気に声をかけてくれます。子供たちも,いつもと違う雰囲気に少し戸惑っている様子もありましたが,笑顔で中学生に挨拶を返す子も多く見られました。中には「1年生のときにお世話になった〇〇さんはいるかなあ」「中学校の〇〇先生はお姉ちゃんの担任の先生なんですよ」と話す子もいます。地域学校園のつながりを感じますね。中学生の皆さん,ありがとうございました。これからも後輩たちをよろしくお願いします!

また,今年は,保護者の方もこの日に合わせて来校し,子供たちに声をかけてくださいました。ご協力ありがとうございます。保護者の皆様,地域の皆様といっしょに,子供たちの挨拶の輪を広げていけたらいいなあ,そう思っています。

運営委員の子供たちも挨拶運動に参加します。登校後に走って挨拶運動に加わります。中学生に負けないくらい元気な声が出ていました。みなさんの力でこれからも元気に挨拶をできるように,学校を盛り上げていきましょう。

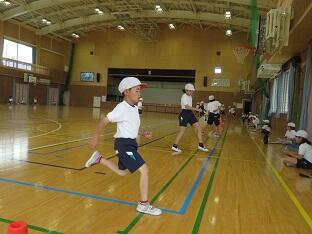

6月26日 1年体育

体育館で「体を移動する運動遊び」を行っていました。1年生では「這う,歩く,走る,跳ぶ,はねる」などの基本的な動きについて,楽しく運動遊びをしながら総合的に身に付けていきます。この時間は,這う,跳ぶ,走るといった動きが見られます。子供たちは,初めに「ミミズ」になって這って進みました。先生の笛の合図で「ダンゴムシ」なって体を丸めて歩きます。そして「ウサギ」になって跳びはね,最後に走りだしました。子供たちは,合図で進化して体の動かし方を変え,楽しみながら運動に取り組みました。

6月26日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,カツオフライ,ナムル,チンゲン菜と豆腐のスープ,冷凍みかんです。

きょうの魚は「カツオ」です。和食の出汁を取るのに欠かせない「かつおぶし」は,カツオからつくられます。給食の味噌汁もかつおぶしで出汁を取っているので,給食室から出汁のいい匂いがしてきますね。

きょうみおいしくいただきます!

6月23日 6年音楽

音楽室から素敵な歌声が聞こえてきます。最近は,歌声やリコーダー,鍵盤ハーモニカなどの音色が毎日のように校舎内に響き,音楽を感じることができます。子供たちの元気な声に,リズミカルな音やなめらかなメロデイーが加わると,学校全体がより明るい雰囲気になります。

子供たちは二部合唱を聴かせてくれました。曲のイメージを感じながら強弱をつけて丁寧に歌っています。高音がきれいに伸びて,低音との重なりも豊かに響きます。子供たちも,きっと,このハーモニーに心地よさを感じていることでしょう。友達と音楽をつくる楽しさや喜びを,ずっと感じてくれる子供たちでいてほしいと思っています。

6月23日 がんばってます! お昼の放送

給食の時間,放送委員会の5年生,6年生の子供たちが楽しいお昼の放送を流してくれています。きょうの担当はこちらの子供たちです。「きょうはこんな日」「世の中のふしぎ」から,記念日や過去の出来事,その日に生まれた有名人,身近に感じる不思議などについて放送するほか,落ち着いた音楽を流して食事中の雰囲気を和やかにしてくれています。

人前でなくても,聴いている人を意識して話をするのは緊張するものです。聴く人の反応を見ながら話ができないので,感覚をつかむのはむしろ大変かもしれません。それでも放送委員会の子供たちは,分かりやすく伝えようと毎日頑張っています。

放送委員会の皆さん,これからも楽しい放送を続けてくださいね。

6月23日 いただきます!

きょうのメニューです。

コッペパン・いちごジャム,牛乳,揚げジャガイモのトマトソース,野菜スープです。

じゃがいもは,たまねぎ,にんじんと並んで給食には欠かせない食材です。揚げたり蒸したり,煮物やスープにしたり,色々な料理に登場します。じゃがいもには,エネルギーになるでんぷんだけではなく,みかんと同じくらいのビタミンCが含まれています。じゃがいものビタミンCは,熱を加えても壊れにくい性質があるので,たくさんとることができます。

きょうもおいしくいただきます!

6月22日 クラブ活動

きょうは6時間目にクラブ活動がありました。バレーボール,オセロゲーム,トランプ,押し花,室内レクリエーションなど,様々な活動が見られました。科学クラブでは,グループごとに活動を企画し,発表していました。これから,どんな活動をするのか楽しみですね。

6月22日 休み時間の教室で・・・

今週から教育相談が始まりました。子供たちの気持ちや考えを,一人一人時間を取って担任が話を聴く時間です。対話の時間を十分に確保するため,一定の清掃時間をとることができない状況です。

きょうは雨が降っていて校庭で遊ぶことができません。教育相談の予定がない子供たちは教室で過ごしています。DVDを視聴したり,折り紙を折ったり,読書をしたり,タブレット端末を使ったり・・・,それぞれ,室内での過ごし方を工夫しています。

子供たちの様子を見て回っていると・・・,ある教室で,箒とちりとりを手に取って掃き掃除をしている子供たちが目に留まりました。話を聞いてみると「教室が汚れているから・・・」と自主的に掃除をしているようでした。

「何人かの人が掃除をしてくれています。」

「そうなんだ。みんなも気持ちよく過ごせますね。とても素敵なことですね。」

子供たちの気持ちが伝わってとても嬉しくなりました。

6月22日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,さんまのかぼすレモン煮,ごまあえ,味噌汁です。

ゴマは,種をまいてから30日程度で花が咲き,実をつけます。その実の中に,多くて160粒ほどの種が入っています。熟すとその実がはじけて,中から種が飛び出します。「開けゴマ!」この様子から言われるようになったそうです。

きょうもおいしくいただきます!

6月22日 5年音楽

音楽室からリコーダーの音色が聞こえてきます。子供たちが「茶色の小びん」をリコーダーで吹いていました。練習を重ねるうちに,澄んだ音色が響いてくるようになりました。木琴やベースの演奏に取り組む人もいます。全体での合奏で,旋律と低音との音の重なりを味わいます。いろいろな音が合わさると,曲の感じが豊かになり,互いの音を聴き合いながら合奏を楽しむことができます。

6月21日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯・ふりかけ,牛乳,にらまんじゅう,キムチあえ,トックスープです。

トックスープのトックは韓国の餅(もち)のことです。韓国では「トッ」が餅(もち)を意味し,「トック」は「スープなどの汁物(しるもの)に入れる餅(もち)」を意味します。他にも「トッポギ」という餅(もち)を使った料理がありますが,これは「炒めた餅(もち)」という意味になるそうです。

きょうもおいしくいただきます!

6月21日 アサガオ元気!みんなも元気!

1年生が育てているアサガオですが,間引きも終わり,支柱を立てて子供たちの準備は完了しました。ぐんぐんつるを伸ばし,支柱に巻き付き始めたものもあります。子供たちは,毎朝,様子を見に来ては熱心に水やりを続けています。「大きくなった!」と,子供たちの元気な声が聞こえます。

ある子が「先生,葉っぱ枯れちゃった…」と,下の方の黄色くなった葉を指さして話しかけてきました。見ると,役目を終えた双葉が黄色く縮んでいるのです。「だいじょうぶ。大きな葉っぱがたくさんついているよ…」

アサガオを育てながら,子供たちは色々なことに気が付き,感じていきます。

6月20日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,ハヤシライス,牛乳,ゆで野菜,セノビ-ゼリーです。

きょうは,セノビ-ゼリーがついています。給食では,牛乳だけではカルシウム量が不足するので,カルシウムの多い食品,小魚やチーズ,ヨーグルトなどがときどき提供されます。成長期の子供たちには大切な栄養源です。

きょうもおいしくいただきます!

6月20日 5年家庭科

きょうの学習は「玉結び・玉止め」です。子供たちは,針と糸を手にしながら真剣に練習しています。先生の手本をじっくり見ながらやり方を覚えたり,友達に教わりながら1つ1つ確認したりしています。集中して作業している様子や友達と教え合う様子が随所に見られ,学習に取り組む集団としての姿勢が育ってきていることを感じます。自分も友達も,みんなが上手にできるようになるのは,学級一人一人にとって嬉しいことです。

6月19日 いただきます!

先週は,校内のマナー週間でした。食事の姿勢,箸の持ち方・使い方について確認しました。マナーよく食事することは,自分の体にもよいことですし,みんなが落ち着いた雰囲気の中で気持ちよく,おいしく食事をすることができます。マナー週間で確認したことを習慣にできるように,これからも意識していきたいものです。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,スタミナ焼き,具だくさん味噌汁です。きょうは,お肉と野菜を調味料で漬け込んで炒めたスタミナ焼きです。豚肉にはビタミンB1が多く,更にニンニクやしょうがの成分が体内での効率をアップしてくれます。

きょうもおいしくいただきます!

6月19日 3年算数 2年音楽

3年生の算数の授業です。2桁÷1桁の割り算の仕方を考える学習です。子供たちは,各自がノートに考えをまとめ,それを基に友達同士,少人数で話し合ったようです。黒板には,それぞれのグループから出た考え方が表示されています。60÷3の解き方を考えているのですが,60を10のまとまりがいくつ分で考えてみたり,数を〇に置き換えて考えてみたり,テープ図で考えてみたり,色々な方法が発表されました。じっくり「考える」ということが大切ですね。

2年生の音楽の授業です。「かえるのがっしょう」のメロディーを鍵盤ハーモニカで吹いています。指の動かし方がポイントですが,子供たちは繰り返し練習しながら,次第になめらかに指を動かすことができるようになりました。一人一人が基本をマスターし,スムースに演奏できるようになると,合奏したときに心地よく音色が響いてきますね。

6月15日 「県民の日」の給食 いただきます!

きょうは,県民の日のお祝い献立です。明治6年6月15日に,今の形の栃木県になりました。「モロのから揚げか好き!」という6年生からのリクエストです。モロは腐りにくいので,海から離れた栃木県では古くから食べられてきました。県内ではスパーなどで売られていますが,他県の人は知らない人も多いようです。切り身にすると骨がなく,肉のように食べやすいです。

デザートには「とちおとめのゼリー」がついています。ゼリーのふたには「ルリちゃん」が描かれています。ルリちゃんの好きな食べ物は「とちぎのいちご」と「かんぴょう巻き」だそうです。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,モロのから揚げ,もやしとニラのごま和え,味噌汁,県民の日デザートです。栃木県産の食材がいっぱいですね。

きょうもおいしくいただきます!

6月15日 3年リコーダー講習会

3年生がリコーダーの扱い方について講習を受けています。専門の先生をお招きして,演奏のときに大切なこと,練習の仕方,心構えなどについて説明を聞きました。吹く息の強さや長く安定した音色を響かせるための練習,タンギングの大切さについて,実際に音を出していただきながら具体的に説明を聞きました。「水を入れたコップにストローをさして,ブクブク…と小さな泡が出るくらいがいいよ。」「10~15秒くらいは落ち着いてゆっくり息を吹けるようになるといいね。練習するとできるようになるよ。」「タンギングをしたときとしないときの音の違いは分かるかな。」などと,実演を交えて分かりやすく説明してくださいました。

説明を受けた後は,色々な種類のリコーダーの演奏を聴きました。世界一小さなリコーダーから大きなリコーダーまで,身近な曲を演奏してくださいました。小さなリコーダーからは,ウキウキするような楽しい曲が流れます。「サザエさん」が演奏されると,メロディに合わせて小声で口ずさむ子も出始めます。大きなリコーダーからは,うっとりするような落ち着いた曲やちょっぴり怖い感じのする曲が流れます。子供たちはじっと耳を澄ませて聴き入っていました。自然に拍手が起こります。「あんなふうに演奏できたらな・・・」と憧れを抱かせる楽しい講習会となりました。

6月15日 雨でも元気に!

このところ雨模様が続いています。子供たちもプールに入れずに残念そうです。

でも,雨の日ならではの楽しみもあります。カタツムリやカエルを見付けて動きを眺めてみたり,砂をほって水たまりからの水路をつくって遊んだりしている子もいます。

6月は図書室前のディスプレイも模様替えです。雨の日はじっくり読書をしてみるのもいいですね。

また,雨露に濡れるアジサイも風情がありますね。学校の敷地にも素敵なアジサイが花を咲かせています。

6月14日 5年社会

これから日本の食糧生産について学んでいきます。きょうは給食のメニューをもとに,給食の食材はどこで生産されているのかを調べていました。給食にはたくさんの食材が使われています。野菜や肉,米,牛乳など,子供たちは,どんな食材が使われ,それぞれ生産量の多い都道府県を資料から確認しています。

「もやし」はどこかなあ。端末を使って調べてみると,なんと栃木県が生産量1位でした。「えーそうなんだあ」と驚きの声。子供たちは,楽しみながら,いろいろな食材の生産地を調べていました。調べながら,疑問に思うことも出始めているようです。これから学習が深められていきます。

6月14日 いただきます!

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,鶏肉のみそチーズ焼き,塩昆布あえ,ひじきと大豆の煮ものです。

今週は食事マナー週間です。きょうは箸の持ち方の確認です。箸を上手に持てるとおいしく給食が食べられます。1本の箸を鉛筆を持つように持って,もう1本を中指と薬指の間に入れて,親指のつけねで固定します。下の箸を動かさずに,上の箸だけを動かして食べ物を挟むとよいのです。

それでは,皆さん頑張ってみましょう。きょうもおいしくいただきます!

6月13日 3年遠足

3年生が,「モビリティリゾートもてぎ」に遠足に出かけました。森の中の散策から始まります。森の中には小さな虫たちがいっぱいです。係の方の説明を聞きながら,子供たちは,次第に葉の裏や落ち葉の下など,目を凝らして虫たちを探し始めます。「よーし,自然と親しむぞ!」そんな声も聞こえてきます。耳を澄ますと鳥の鳴き声も聞こえてきます。森の中には生き物がいっぱいです。

散策の後は,巨大ネットの森で遊びます。トランポリンやネットハンモック,スライダーなど,体を使って思いっきり遊びます。鬼ごっこにかくれんぼ,子供たちは大はしゃぎです。「先生,こっちこっち!」あちらこちら,上から下から子供たちの元気な声が聞こえてきます。

お弁当を食べた後,最後はクルマやバイク,展示物の見学です。「かっこいい」「大きい」子供たちは色々な感想を漏らしながら見て回ります。

自然と親しんだり,思いっきり遊んだり,自動車やバイクの展示を見て回ったり,友達と触れ合いながら,子供たちはきょう1日を十分に楽しみました。

6月13日 4年施設巡り

4年生がクリーンパーク茂原・環境学習センターを見学しました。焼却ごみ処理施設やリサイクル,資源物のことなどについて展示物を見たり触ったりしながら学びました。子供たちは,たくさんの資料に触れながら,大切なことを記録していきました。ごみの量や焼却炉の温度など,新しいことを知るたびに驚きがあったことでしょう。質問もたくさん出たようです。これからどのように学習が深まっていくか楽しみです。

6月12日 食事マナー週間

今週は豊郷南小学校の食事マナー週間です。今週,意識してほしいマナーを3つ,子供たちには伝えました。自分が一番頑張りたいものを特に意識して習慣化できるようになるといいですね。

栄養教諭の先生が,姿勢やはしの正しい持ち方・使い方,好き嫌いなどについて説明した動画をつくってくれました。参考にしながら,それぞれにマナーの向上に役立ててほしいと思います。

きょうのメニューは,麦入りご飯,牛乳,豚肉の生姜焼き,さっぱりあえ,豆腐入りかきたま汁です。

きょうもおいしくいただきましょう!

6月8日 読み聞かせ

今年度初めての「おひさま」の皆さんによる読み聞かせがありました。子供たちは「お話」が大好きです。読み聞かせの絵本を見つめながらじっと耳を傾けます。本は,子供たちの心を耕して豊かにしてくれます。今年はどんな本に出会えるのか楽しみですね。「おひさま」の皆様,今年もどうぞよろしくお願いします。

6月7日 6年伝統文化体協教室

6年生が「伝統文化体験教室」に参加しました。たくさんの講師の先生が来校してくださり,子供たちに丁寧に教えてくださいました。子供たちも集中して頑張ります。2本のひもを交互に編んでいくのですが,集中していないとすぐにほどけてしまいます。悪戦苦闘していた子供たちも,少しずつ慣れてきたのか「もっとやりたい!」「休み時間にもやりたい!」などの声も上がったようです。

教室で,友達と一緒に一人一人が頑張った「ミニぞうりづくり」,思い出に残るお土産ができました。講師の先生方は,学校にもお土産を残してくださいました。ありがとうございました。早速飾らさせていただきます。

6月6日 やさいさん,やさいさん,だあれ?

図書室から1年生の笑い声が聞こえてきます。「やさいさん,やさいさん,だあれ?」司書の先生が大型絵本を使って読み聞かせをしていました。土の上にちょこんと顔を出している葉っぱを見て,土の中に実っている野菜を当てます。どんな野菜が隠れているのか子供たちは興味津々です。「あっ!やっぱりサツマイモだ!」

6月6日 4年シャトルラン

4年生がシャトルランに挑戦しています。持久力を必要とする種目です。競走ではありませんので,自分の持てる力を十分に出し切ることで,昨年からの体力の向上を自覚することができます。

6月5日 6年国語

「防災ポスターをつくろう」がテーマです。子供たちは,地震や竜巻,土砂災害,津波,噴火など,自分でテーマを決め,災害の現象や災害への備えについて調べ,自分なりにまとめました。それを基に,他の人へ伝えるためにポスターを作成します。必要な情報を精選して,タイトルやレイアウトを考えながら作成します。「読み手に分かりやすくする」「読み手の興味を引く」ことがポイントとして挙げられます。グラフや表を活用して事柄やデータを比較しやすいように表したり,イラストを挿入して視覚に訴えたりと,各自が工夫してポスター作りを進めています。完成したときには,子供たちがどんな工夫をしたのか,考えを聞いてみたくなります。

6月2日 2年体力テスト

体育館で,2年生が上体起こしと反復横跳びにチャレンジしています。5年生の子供たちが,しっかりサポートしてくれました。反復横跳びを終えた子供たちに「何回だったの?」と聞いてみると,「1回目が〇〇回で,2回目が〇〇回」と教えてくれました。頑張った記録をしっかり確認しておくことが大切ですね。体力テストは競争ではないので,自分が精いっぱい挑戦した上での記録を知っておくことが大切です。皆さん,元気に頑張りました!