文字

背景

行間

2014年1月の記事一覧

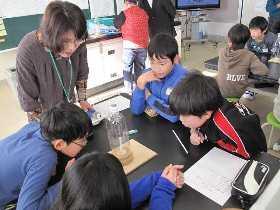

環境学習をしました

この地域には,地球温暖化対策地域協議会(MEAK(ミーク)の会)という組織があります。この会は | |

|  |

まず,この理科室の窓から外の炭酸ガスの量を測ってみました。約0.03%でした。次に理科室の中の量を測ってみると約0.07%でした。私たちの吐く息によって炭酸ガス量が少し多くなっていることが分かります。

| |

| |

| それでは,私たちの吐く息の中には,どのくらいの炭酸ガスが入っているのでしょうか?ビニール袋の 中に息を入れ,班ごとに測ってみました。 | |

|  |

|  |

個人差があるので値はまちまちなのですが,約0.3%でした。空気中の炭酸ガスの量から比べると, | |

|  |

| その20分間待つ間,物が燃えた後の炭酸ガスの量はどうなるのでしょうか? ろうそくに火をつけて,PETボトルをかぶせます。するとPETボトルの中に酸素が消費され,炭酸ガスが増加し,ろうそくの炎がやがて消えます。その時の炭酸ガスの量を測ってみました。 | |

|  |

| どの班でも0.3%以上の濃度を示しました。 | |

| さあ,いよいよ植物を覆っているビニールに入れた炭酸ガスの量を測ってみましょう。予想がどうかな?増えてる?減っている?変わらない? | |

|  |

| 結果は,だいたい0.1~0.2%と,炭酸ガスはみごと減っていたのです。 すなわち植物は,光合成といって,光と炭酸ガスを使って酸素を作り出しながら,自らの養分を作り出しているのです。この働きによって,私たちが呼吸や生活の中で作りだした炭酸ガスを,植物が吸収してくれているのです。 | |

|  |

|  |

地球の大気は,約78%の窒素,約21%の酸素,アルゴンが0.9%,そして約0.03%の二酸化炭素(炭酸ガス)によって成り立っています。そのたった0.03%の炭酸ガスが,昨今の私たちの生活に必要なエネルギーを生み出すために,燃やしてる化石燃料(石油,石炭など)により徐々に増え始め,それより引き起こされる温暖化が大きな問題となっています。 でも,今日からそうならないようできることがあります。それは,夏休み,そして冬休みに皆さんに実施 本日は,清水会長をはじめミークの会の皆様,大変ありがとうございました。 | |

冬の校庭寸景

今,白沢っ子たちは,2月に行われるなわとび検定に向けて,練習に余念がありません。学校業務 職員室の窓からから先生方と見ていますと,子どもたちはきちんと並んで自分の番が来るのをじ~っ | |

|  |

白沢の空は,今日も清々しさでいっぱいです。

| |

| |

平成26年が明けました

新年,明けましておめでとうございます。今年はうま年ですね。白沢小学校も141年目に入ります。「天馬空を行く」ような,飛躍の年にしたいですね。 2013.11.22(金)午前5時2分 100mm IS800 f2.8 露出10秒 ガイド 下桑島町鬼怒川堤防上 | |

| 午前4時50分,白髭神社に着きました。宿はまだ寝静まっているようです。 | |

| |

| |

| |

| 今,望遠鏡などで比較的簡単に観察できるのは,ラブジョイ彗星です。このラブジョイというのは,この彗星を発見したオーストラリア人の名前です。ラブジョイ(愛の喜び)なんて,素敵な名前ですね。 暗い境内で,星空を探すこと約10分,ようやく東の空,約15度の高さに彗星を発見しました。 | |

2014.1.1 午前5時30分 200mm IS800 f4.5 露出20秒 ガイド撮影 | |

| 写真中央,青白くてぼんやりとした中心部分から,左斜め上に尾が伸びているのがわかりますか? 肉眼や小さな双眼鏡では,発見できませんでした。5等星か,それ以下になっているようです。写真に撮ってみて初めて分かります。白沢は空気が澄んでいて,とても良く写りました。 | |

| さて,東の空がだんだん白みはじめてきました。夜明け前の今がもっとも寒い時間帯です。手元の温度計で,マイナス4℃を指しています。鬼怒川の川霧がきれいです。 ※川霧って? ⇒ ここを参照してくだい。 | |

| |

| 宇都宮市での初日の出時刻は,午前6時52分28秒です。初日の出のタイミングは,太陽の上端 (接線)が地平線にかかった瞬間の時刻です。この付近では丘や林があるので,その時刻から少し 遅れます。 さあ,出てきました。鬼怒川の向こう側,清原の台地の林の間から,ちょびっと頭が見えてきました。 | |

| |

| 林の木,1本1本が太陽を背に浮かび上がっています。 | |

| |

| 完全に昇りきりました。さあ,平成26年の始まりです。 | |

| |

あれぇ,なんか太陽が真ん丸でないですね? これは,地上付近の空気の流れや大気の厚さなどで屈折率が変わり,こういう現象が起きるのです。 今年は昨年と違って,雲もなくとても素晴い日の出でした。その一年で最初のお日さまに,今年も

| |

| |

| ちなみに,ほほぅ!☆ 玄関から見ると,初日の出は,南門(旧正門)から昇るのですね? | |

| |

今日も穏やかで良い日和になりそうです。清々しい気持ちで新年をスタートすることができました。 |