文字

背景

行間

環境学習をしました

この地域には,地球温暖化対策地域協議会(MEAK(ミーク)の会)という組織があります。この会は | |

|  |

まず,この理科室の窓から外の炭酸ガスの量を測ってみました。約0.03%でした。次に理科室の中の量を測ってみると約0.07%でした。私たちの吐く息によって炭酸ガス量が少し多くなっていることが分かります。

| |

| |

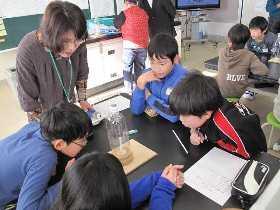

| それでは,私たちの吐く息の中には,どのくらいの炭酸ガスが入っているのでしょうか?ビニール袋の 中に息を入れ,班ごとに測ってみました。 | |

|  |

|  |

個人差があるので値はまちまちなのですが,約0.3%でした。空気中の炭酸ガスの量から比べると, | |

|  |

| その20分間待つ間,物が燃えた後の炭酸ガスの量はどうなるのでしょうか? ろうそくに火をつけて,PETボトルをかぶせます。するとPETボトルの中に酸素が消費され,炭酸ガスが増加し,ろうそくの炎がやがて消えます。その時の炭酸ガスの量を測ってみました。 | |

|  |

| どの班でも0.3%以上の濃度を示しました。 | |

| さあ,いよいよ植物を覆っているビニールに入れた炭酸ガスの量を測ってみましょう。予想がどうかな?増えてる?減っている?変わらない? | |

|  |

| 結果は,だいたい0.1~0.2%と,炭酸ガスはみごと減っていたのです。 すなわち植物は,光合成といって,光と炭酸ガスを使って酸素を作り出しながら,自らの養分を作り出しているのです。この働きによって,私たちが呼吸や生活の中で作りだした炭酸ガスを,植物が吸収してくれているのです。 | |

|  |

|  |

地球の大気は,約78%の窒素,約21%の酸素,アルゴンが0.9%,そして約0.03%の二酸化炭素(炭酸ガス)によって成り立っています。そのたった0.03%の炭酸ガスが,昨今の私たちの生活に必要なエネルギーを生み出すために,燃やしてる化石燃料(石油,石炭など)により徐々に増え始め,それより引き起こされる温暖化が大きな問題となっています。 でも,今日からそうならないようできることがあります。それは,夏休み,そして冬休みに皆さんに実施 本日は,清水会長をはじめミークの会の皆様,大変ありがとうございました。 | |