文字

背景

行間

2013年9月の記事一覧

交流給食(1・3年生)

| 昔からの言葉で『同じ釜の飯を食う』という慣用句は,「生活を共にした親しい仲間であることのたとえ」として,釜でご飯をあまり炊かなくなってしまった現在でも普通に使われています。一緒に食卓を囲むということは,仲良くなるための近道になり,皆様も部活動などの合宿の後は,親しい友達が増えチームの団結力が高まったなどという,経験もあるのでなないかと思います。 本校のランチルームは広くて明るく,非常に良い環境であることからその利用を積極的に行なって います。今回は1年生と3年生が交流給食として,一緒に食卓を囲みました。 | |

|  |

1年生は,上級生と食事ができてとてもうれしそうでした。上級生や友達が目の前で優しい上級生が

| |

「きらきら号」がやってきた!

| 栃木県警察本部少年課では,主に小学生を対象に,薬物乱用防止のための出前学習を実施しています。栃木県では年間約300人の薬物乱用による逮捕者があるそうで,その中でも10代後半の若者たちが増加しているそうです。 薬物乱用なんて,小学生にまだ早いのでは?という方もいらっしゃるかもしれませんが,小さい頃からダメなものはダメ!悪い誘惑や巧妙な誘いに乗らぬよう,正しい知識と意志の力の育成が大切と考えます。 そのために小中学校を中心に「きらきら号」が巡回し,ビデオやクイズで薬物の恐ろしさを伝える教室を開催しています。今年も6年生が学習をしました。 講師は栃木県警少年課の職員の方です。まずはビデオ視聴からスタート。 | |

|  |

| 次に誘いを断るためのロールプレイングを行います。薬物を誘う人は,実際にどんな言葉をかけてくるのか,そしてその誘いをどのように断ったらよいのか学習します。 | |

|  |

| 実際に,やせる薬だとか,気分がシャッキリして,疲れが取れるとかの言葉で巧みに迫ってくるそう です。大人の私たちも十分気をつけなくてはなりません。 先輩だから,知人だからということで断りづらく,一応もらっておいて後で捨てちゃえばいいのでは? という声も聞こえてきましたが,麻薬や覚せい剤は所持しているだけで法律により罰せられます。 はっきりと断りましょう! | |

|  |

クイズに挑戦した後,車内に展示してある標本や模型,パネルや写真を見学しました。 | |

| |

5年生が稲刈をしました

今年の5月20日に住吉さん,木村さん,そしてPTAの皆さんにお世話になって植えたイネが成長し,127日目(3,048時間後)に稲刈りを迎えました。 早朝から子どもたちの集合場所や脱穀体験場所確保のため,住吉さんがコンバインで一部刈り取っていてくださいました。 | |

| |

| PTA会長さんからご挨拶をいただいた後,田植え以来ずっと管理をしてくださった住吉さんから稲刈りの説明を受けました。 | |

|  |

|  |

| 住吉さんの刈り取り方の実演です。 | それから,木村さんから千歯こきと |

|  |

| 足踏み脱穀機と | 動力脱穀機の使い方を教わりました。 |

| さて,稲刈りの始まりです。最初は,おっかなびっくりの及び腰で,慎重に(と言うよりは戸惑いながら) 1人片手で3束を刈り取っていきます。 | |

|  |

| 刈り取った3束をそれぞれの脱穀機のところに行き,自分たちで脱穀します。 | |

|  |

|  |

最初は,時間内にこの量を刈り取るができるのかな?と少し心配しましたが,慣れていくにつれ上手になり,手際の良いこと!びっくりしました。 そして最後にみんなで落穂ひろいです。全て鳥のエサにしてしまうのはもったいないので,拾い集め | |

|  |

皆さん,お疲れさまでした。農道に腰掛けて,家から持参した水稲で直会(なおらい)です。 | |

|  |

| |

食べ物を作るということは,大変なことですね。お米は八十八の手間がかかると言われていますが(※)まだこれから後,乾燥・籾すりをして,精米してから炊飯し,ようやく私たちの口に入るのです。このように体験してくると,お米一粒でも粗末にできませんね。「ごちそう様でした」という感謝の気持ちが,自然と湧いてくることを実感できたと思います。 末文になりましたが,今年もたくさんの収穫をすることができ,子どもたちは一人一人様々なことを考えることができたと思います。学校の中だけでは学習できない貴重な体験をさせていただき,本当にありがとうございました。 【※ 米という漢字を分解すると八十八になることから,米づくりは昔から88の手間がかかると言われています。しかし実際には,もっとたくさんの手間がかかるそうです。】 | |

中秋の名月

今年の「十五夜」つまり中秋の名月は,今日9月19日(木)です。中秋の名月とは,旧暦の8月15日に出る月のことです。15日の夜なので十五夜と呼ばれています。旧暦とは月の満ち欠けを中心とした

| |

| |

今日の月の出は,午後5時21分(宇都宮)でした。 今年のもうひとつの天文ショーというのは,中秋の名月(十五夜)と満月が同じ日であるとうことです。そう聞くと,「えっ!十五夜っていつも満月なのでは?」と思われますが,上記のように1ヶ月が29.5日と半端だったり,月が地球を回る軌道が楕円であったりすることにより,新月から満月まで13.8日から15.8日とばらつきがあるのです。平均すると新月から満月までは14.8日だそうです。

| |

| |

| 午後8時の月です。満月中の満月です。 | |

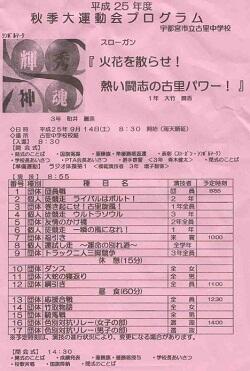

【地域トピックス】古里中学校の秋季大運動会

古里中学校の秋季大運動会が開催され,光栄にも |  |

| 細やかな指示を受けなくても,自分たちからきびきびと行動している様は,さすが中学生です。非常に頼もしく思いました。 古里中学校の運動会は,各学年縦割りに赤団,緑団,黄団,青団の4色に編成され,各色対抗で競技が進められます。毎年,各色のマスコットや応援の方法など 特色があり,それを見るのも楽しみのひとつです。 各色のシャツを着ている生徒が応援団です。 | |

| |

| 昨年度の6年生,今の1年生はがんばっているかな?ついつい目がいってしまします。入場門には 団体競技「巻き起こせ!古中旋風!」のため,1年生全員が集合しています。 | |

| |

| 懐かしい面々,しかしみんな中学生らしいハツラツさと,精悍さが増して,頼もしく感じられました。 (みんな成長したなぁ~) | |

| |

| そして2年生の団体競技の応援を,1年生が協力して応援しています。 (あれ,そろそろ1年生の個人競技,徒競走の集合ですよ。入場門に行かないと・・・) | |

| |

| また運営にも1年生が活躍していました。先生や上級生と一緒に審判団を務める1年生。 (真剣に審判という重要な任務を遂行しているので,お~い,がんばってるか~い!と声をかけるのをこらえて・・・) | |

| |

| 秋晴れの素晴らしい天気の下で開催できたこと,改めましておめでとうございました。そしてはつらつと健やかに成長してる,白沢っ子の活躍を間近に見ることができ,本当に感動いたしました。 中学校の先生方,そして保護者,地域の皆様方に御礼申し上げます。 | |

サツマイモの花が咲きました!

今日の昼休みのこと。 | |

| |

| ちょっと見ると,アサガオのような色と形をしています。それもそのはず。サツマイモはヒルガオ科の植物で,アサガオと同じ仲間なのです。 | |

| 実は,白沢小学校では昨年度も咲いていたのです。その時の写真がコレ↓ | |

|  |

| たくさん花芽を持っていました。あまりにも珍しいので先端部分を切って来て先生方にも見ていただきました。さらに水盤に活けて校長室に置いたり,玄関に置いたりして,来校者の皆様方にも見ていただきました。最後にはこんなにたくさん咲きました。 | |

|  |

| 話には聞いていましたが,その時初めて見ました。調べてみると,沖縄のような暑い地方では普通に咲くらしく,なんと黒い種もできるとか・・・。 それならばと,沖縄県読谷村(よみたんそん)の歴史資料館に勤める友人に聞くと,「そんなの見たことないよ」って。 「え!?} だって図鑑にはそう出ていたんだけどなぁ~。 それならそれで十分です。かなり!珍しい!!ことなので,満足してこのHPで皆さんに紹介しましょうと思ったのですが,なんか心に引っかかるので,もっと調べてみることにしました。 | |

サツマイモは鈍感な短日性の植物であり,花芽ができるためには長期間,短日条件下(日が短い

日の出・日の入りデータ表.pdf それでは,去年の花はいつ咲いたのでしょうか?日付を調べてみると,10月25日でした。去年の宇都宮市の日の出,日の入から日長を,同じ国立天文台のデータから計算してみると,(ピンクで塗ったところ)10時間55分であり,11時間を5分切っていました。そうすると去年の花は,きちんとその条件下で咲いたことになります。だから3株も咲いて,そのうえたくさん花芽を持ったのだと思いました。 そうこうしているうちに,先ほどの沖縄の友人からまた電話がかかってきました。農家の人に聞いて そこで,予想です。今年もとても暑い日が続きましたね。このような気候が10月下旬まで続けば,またたくさんのサツマイモの花が咲くかも??? | |