活動の様子

冒険活動教室2日目(5年生)

5年生の冒険活動教室、2日目の様子をお届けします。

2日目午前の活動は、「野外おやつ作り」です。今度は、なんと火種作りから始めます。「火よ、点け~!」

こちらの班は、無事に薪に火を移すことができました。

今日のおやつは「焼きチェロス」です。火起こしと並行して生地作りを進めます。

うん、いい感じに焼けてきたよ。

うーん、おいしい!!自分たちで作ったチェロスは最高です!

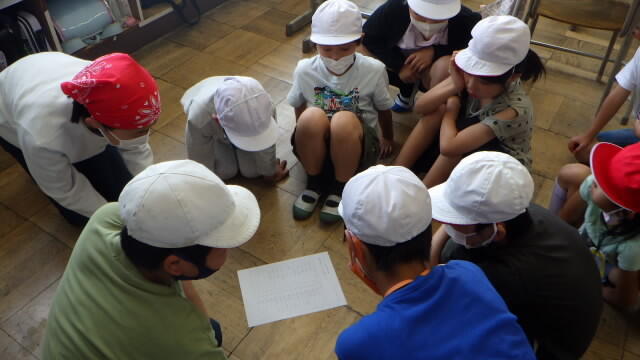

お昼を食べたら、冒険広場に集合!午後の活動は「イニシアティブゲーム」です。

グループで知恵と力を合わせ、様々な課題に挑戦します。

心を一つにしないと進めない「むかでウォーク」

どちらにも傾かず、水平になるようバランスを取るのが難しい「ジャイアントシーソー」

背丈の2倍以上ありそうな杭に、タイヤを出し入れする「タイヤ抜き」。

さてさて、どうしよう…。

登る人も支える人も、どちらも自分の役割をしっかり果たさないとクリアはできません。

切り株から切り株に飛び移る「ターザン」。

全員が切り株に乗れないと失格だよ。

こちらは「くもの巣」。張り巡らされたロープに触らずに全員が向こう側に渡ります。

誰かが通った場所は、もう通れません。さて、誰がどこをとおろうか、作戦会議です。

高いところはみんなの力で通してあげよう!

やったー!全員、クリア!難しい課題ほど、クリアした喜びは大きいですね。

5mの壁越えに挑戦する「ウォール」。

先に登った人が、後からの登る友達を引き上げます。

見事、全員が登りました!あきらめずに頑張ったぞ!

どの活動でも、最後に「ふりかえり」を行うのが、冒険活動教室のルールです。

今日も一日、頑張りました!

冒険活動教室1日目(5年生)

6/6~6/8の3日間、5年生が冒険活動教室に行きました。

2泊3日の活動の様子を3回に分けてお届けします。

出発前の子供たち。これからどんな活動をするのか、わくわくドキドキです。

篠井にある冒険活動センターにつきました!緑がいっぱいの山の中です。

到着するとすぐに、雀宮中央小、雀宮東小と一緒に入所式を行いました。

さあ、いよいよ活動開始です。1日目午前の活動は「園内写真オリエンテーリング」です。

「行ってきまーす!」

写真をヒントに園内を巡りながらクイズに答えることで、園内の地理も覚えられるゲームです。

みんな、迷子にならずに戻って来られたようですね。活動が終わったら、必ず「ふりかえり」を行い、頑張ったことやよかったこと、発見したことなどを発表します。

お楽しみの昼食の時間。

まだまだ元気!たくさん食べるぞー!

午後の活動は、野外炊飯場での「草木染め」です。

まずは火起こしのための薪選びから。よく見て、燃えやすい薪を選ばなくちゃ。

なかなか火がつかないな。薪の置き方を工夫してみよう。

ばっちり燃え上がりました!

お湯を沸かしている間に、布の用意です。型で隠した部分だけが白く残ります。「どんな模様にしようかな。」

玉ねぎの皮を入れたお湯に布を浸し、色を染めていきます。

きれいに色がつき、世界に一つだけの模様の布が完成しました!

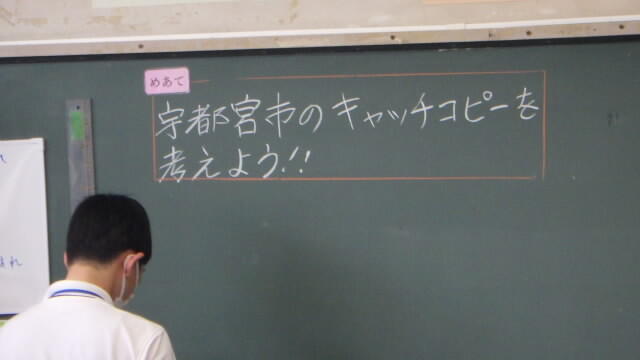

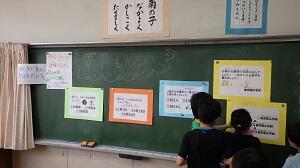

宇都宮市のキャチコピーつくり(3年生)

3年生の社会科で、宇都宮市のキャチコピーつくりをしていました。

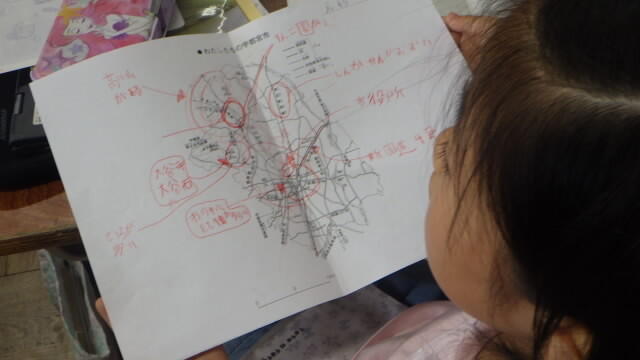

調べたことをまとめたワークシートです。たくさん書き込んでありますね。

ワークシートをもとに、宇都宮市にはどのような特徴があったかを確認します。

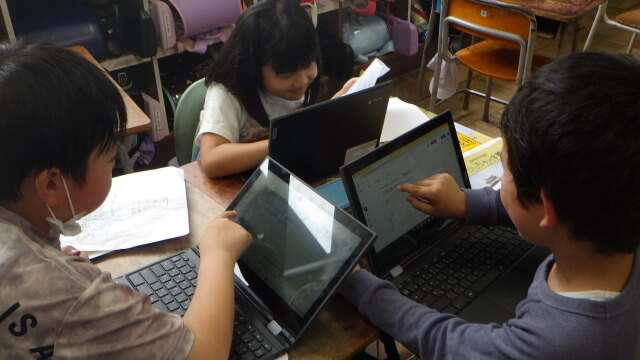

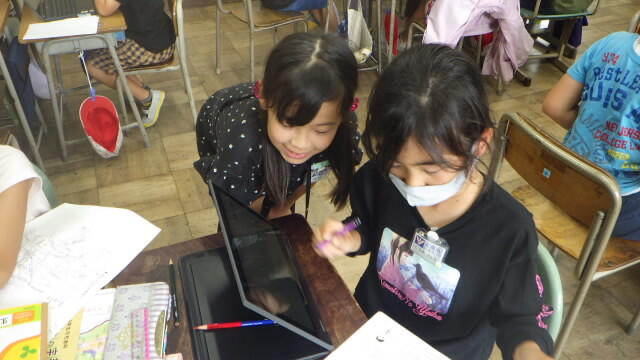

確認ができたら、パソコンの出番です。

まずは、一人一人、紹介したいことを書き出します。

タブレットパソコンは画面上を指でなぞって文字を入力することができるので、3年生でもスラスラと文を書くことができます。

互いの書き込みを合わせて、グループごとにキャッチコピーを作っていきました。

新しく知った機能でも、あっという間に使いこなしてしまう子供たちの姿には、いつも驚かされます。

<今日のプラスワン>

関東地方も梅雨入りしましたね。

2階通路から見た中庭です。アジサイがますますきれいに咲いています。

リズムにのって(1年生)

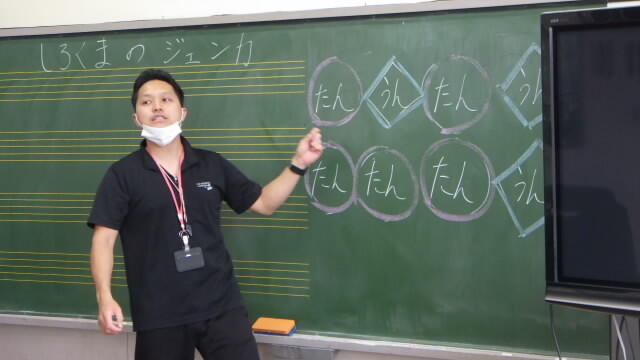

1年生の音楽の学習です。今日は、第1音楽室に来てみました。

オルガンが並び、床が段々になっていて、ちょっと不思議な教室です。でも、学校探検で入ったことがあるので大丈夫!

今日の学習は「しろくまのジェンカ」です。

ますは曲合わせてリズム打ちの練習です。

タンウン タンウン タンタンタンウン なかなか難しいぞ

今度は体を使ってリズムを感じてみましょう。

2人組になって、ジェンカのリズムで前後にジャンプします。

次は女の子の番です。みんな、とても楽しそう!

友達のよかったところを発表します。

「上手にとべていました」「リズムに合っていたところがすごかった」

お友達のことをよく見ていて、すばらしいね。

最後に、もう一度、全員でリズム打ちです。リズムがそろって、最初よりもぐんと上手になっています。

低学年の子供たちは、遊びの要素などを取り入れて、実際に体を動かすことで学びを深めていきます。

まさに「音を楽しむ」=「音楽」です!

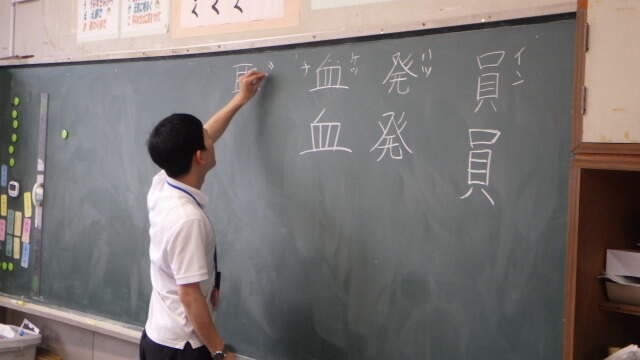

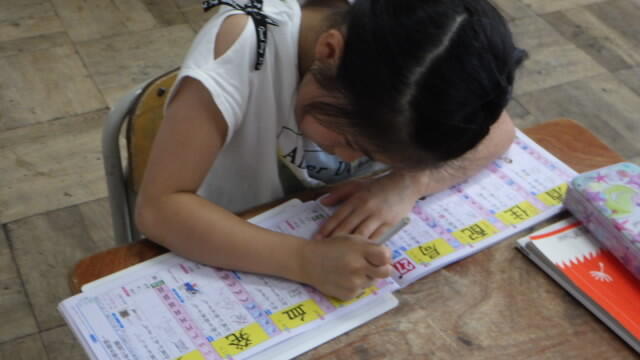

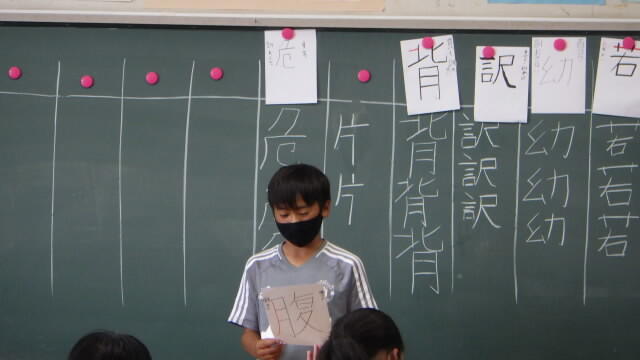

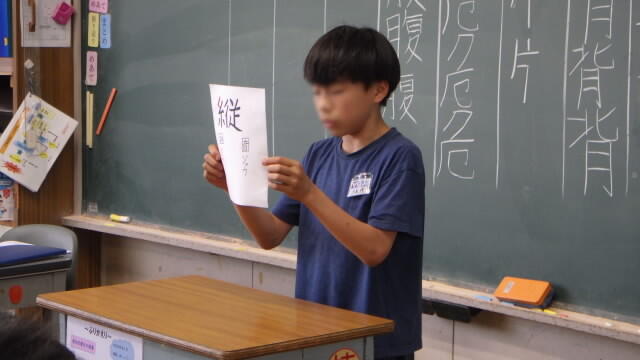

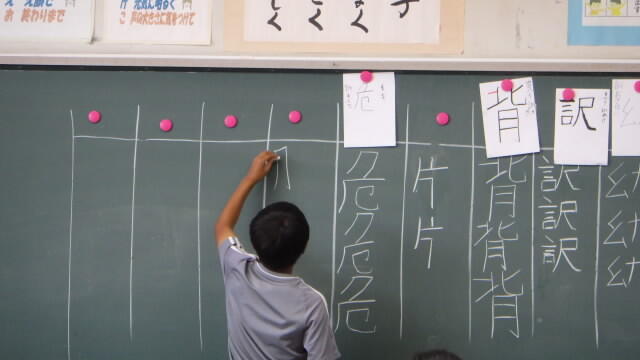

漢字学習(3年生・6年生)

国語の時間。3年生と6年生の新出漢字の練習風景です。

こちらは3年生。注意点などを説明しながら、先生が黒板にお手本を書きます。

正しい書き順を覚えるために、先生が黒板に書く書き順をまねて、指で空中になぞり書きをしてみます。

書き順が分かったら、一文字ずつ丁寧に漢字ドリルで練習します。

こちらは6年生。一人一文字を担当してミニ先生となり、読み方やその漢字を使った熟語・短文など、調べてきたことを発表しています。

書き順を教えるのも担当者の役割です。間違えずに覚えてこないと責任重大です。

ミニ先生をお手本に書き順の練習をしたり…

漢字ドリルで練習するところは同じですね。

子供たちの主体的に取り組む力の育成を図るため、学年に合わせて学習方法を工夫している一例です。

プール清掃(6年生)

6/12のプール開きに向け、6年生がプール清掃を行いました。

プールの中は、事前に学校業務機動班が清掃してくださいました。

6年生の仕事は、プール周りの環境整備です。

まずは、低学年のためにプールを底上げするフロアの準備です。

連携プレーであっという間に組み立てあがりました。さすが6年生!

木の葉や枝を丁寧に取り除き、水道が使えるようになりました。

トイレと更衣室をきれいにして…

プールサイドの草を取り除けば…

すっかりきれいになりました!

6年生のがんばりのお陰で、準備万端、あとはプール開きを待つばかりです。

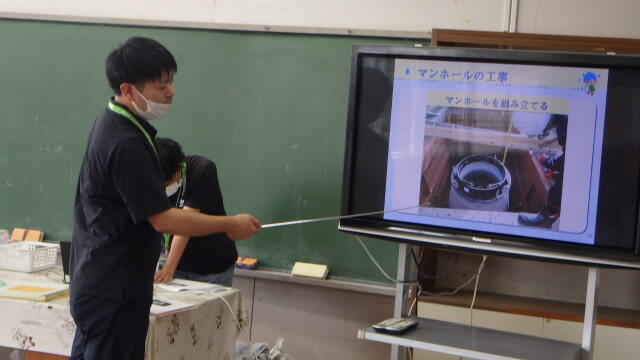

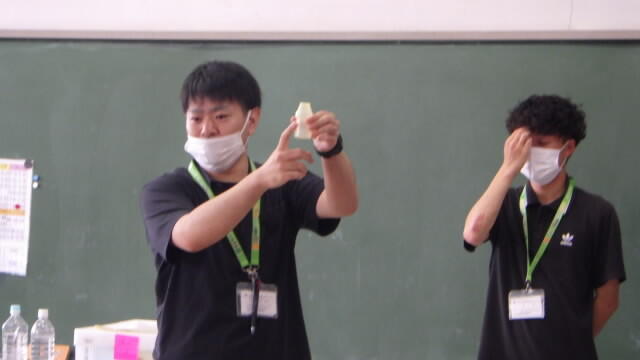

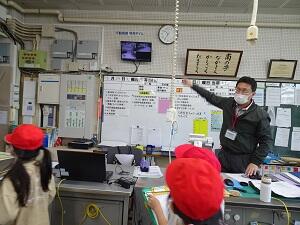

上下水道セミナー(4年生)

4年生の社会科の学習で、宇都宮市上下水道局の方による「上下水道セミナー」が開かれました。

今回は、松田新田浄水場の職員の方が来てくださり、きれいな飲み水が届くまでの仕組みや、汚れた水の再生方法など、いろいろなことを教えてくださいました。

クイズや実験を交えながらの説明に、子供たちも「えー!?」「本当に!?」と興味津々です。

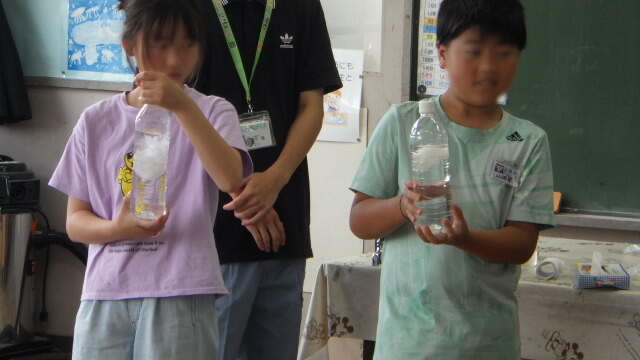

トイレットペーパーとキッチンペーパーをそれぞれペットボトルに入れて振ってみると…。

トイレットペーパーは跡形もなく溶けてしまいましたが、キッチンペーパーはそのまま残っています。「これじゃ、水道がつまっちゃうね」

たくさんの質問にも丁寧に答えていただき、実り多い学習となりました。

<今日のプラスワン>

今日は、「歯と口の健康習慣給食」です。噛み応えのある十六穀ごはんと、ししゃもフライなどカルシウムの多いおかずの組み合わせです。

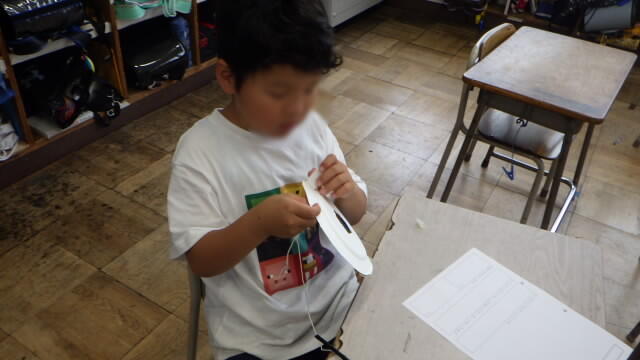

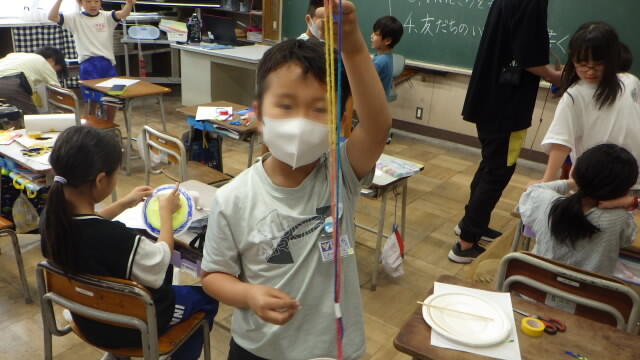

世界に一つの紙けん玉(2年)

2年生が図工の時間に「紙けん玉」工作を行っていました。

「紙皿けん玉」は名前のとおり、玉の部分を紙皿に置き換えたけん玉です。

まずは紙皿の真ん中に穴を空けて…。

どんな模様が良いかな。友達と相談してみるのもいいね。

カラフルな毛糸を使って、ライオンのたてがみを作るよ!

見て見て、完成!上手にできたよ!

こちらはお面型のけん玉です。

ひもの部分を色違いの毛糸にしてみました。

それぞれの思いを形にしたステキなけん玉ができました!

出来上がったら、みんなで遊んでみよう!

遊びながら思いついた工夫をさらに付け加えて、自分だけのけん玉を作っていきます。

全校ウォークラリー開催!

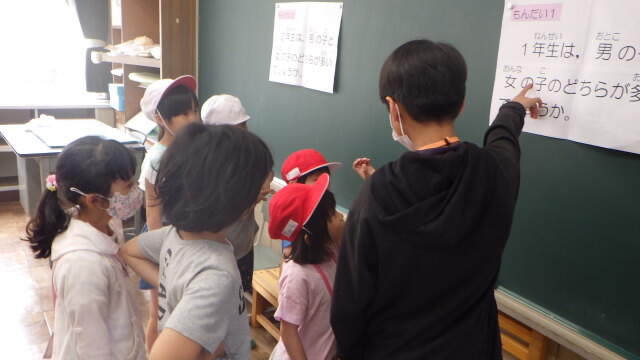

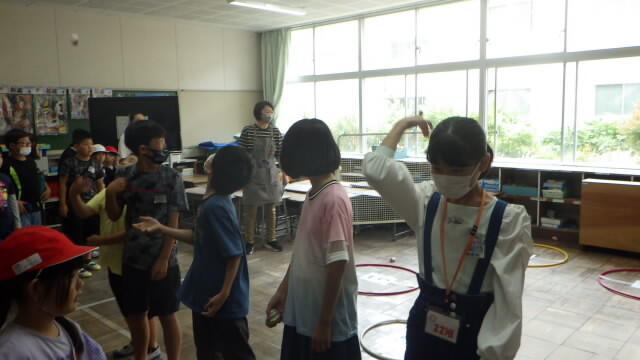

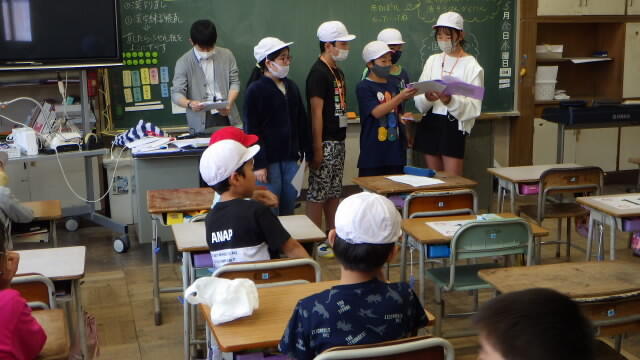

児童会活動として、いきいき班(縦割り班)ごとに協力して8つのゲームに挑戦する「全校ウォークラリー」を行いました。

「はみでちゃ イヤーン」 その場足踏みを20秒間行い、輪からはみ出たらアウトです。意外と難しい!

「1~3年生問題」 問題は全部で4問。下学年の出番です。「答え、分かる?」

「4~6年生問題」 上学年問題はさすがに難しい!皆で相談して答えを探しています。

「何のポーズだ?」 お題にそったジェスチャーをし、何のポーズか当てます。これは何のポーズでしょう!?

「校歌穴埋め問題」 雀宮南小の校歌、正しく覚えていますよねえ?

「フラフープ玉入れ」 下学年は前向きで、上学年は背中向きでお手玉を投げ、フラフープに入った数で点数が決まります。

「雀宮南小問題」 学校に関する問題です。こちらも班全員で相談して、答えを考えます。

「かいじゅうをやっつけろ」ドッジビーを投げて、学校に入り込んだ怪獣たちをやっつけろ!

移動時は歩いて右側通行。ゲームの待ち時間は廊下で静かに順番を待ちます。どの班も、6年生の班長を中心に、ルールをしっかり守って参加することができていました。

楽しい活動を通して、いきいき班の友達ともさらに仲良くなることができましたね。

子供自転車免許事業(4年生)

市生活安心課と南警察署の方が来校し、「子供自転車免許事業」が行われました。

「子供自転車免許事業」は、行動範囲が広がり、一人で自転車に乗る機会の増える4年生が対象です。

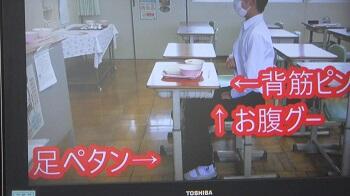

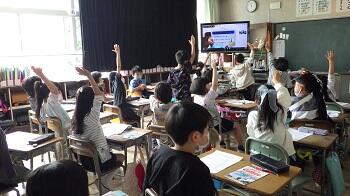

まずは「自転車先生」に、交通ルールを守った正しい自転車の乗り方を教えてもらいます。

次は4年生の番です。一人ずつ、実技試験に挑戦です。

自信がなくても大丈夫!生活安心課の方がマンツーマンで指導してくださいます。

路肩に止まっている自動車の脇は、安全を確認してから通ります。

路地や見通しの悪い交差点は、一時停止して安全確認をしましょう。

事前に行った筆記試験の結果と併せて、合格者の名前が一人ずつ呼ばれました。無事、全員合格です!

合格者は、「子供自転車免許証」と「安全ストラップ」をいただきました。正しい乗り方と交通ルールを忘れずに、安全に気を付けて自転車に乗りましょう!

<今日のプラスワン>

今日は「おはなし給食」でした。給食委員さんが紹介する本にちなんだメニューが出されます。今日、紹介された本は「ぞろりぞろりとやさいがね」です。

うつのみや元気っ子健康体力チェック実施中!

先週から今週にかけて、各学年の体育の時間に「元気っ子健康体力チェック(新体力テスト)」を行っています。体力チェックのねらいは、子供たち一人一人の体力の現状調査です。子供たちは、昨年度からの記録更新を目指して、それぞれの種目に一生懸命取り組んでいます。

「立ち幅跳び」 マットの端まで跳べるかな?

「長座体前屈」 体の柔らかさなら負けないよ。

「上体起こし」 30秒間に何回起き上がれる?

「ソフトボール投げ」 円から足が出たらアウトですよ。

「反復横跳び」 しっかり線を踏んでね!

「20mシャトルラン」 20m離れたラインの間をだんだん速くなる音楽に合わせて往復します。

下年生の計測は、上年生がお手伝いをしてくれます。お兄さん、お姉さんの声援を受け、頑張る下学年の子供たち。

<おまけ>

梅雨入りを前に、中庭のアジサイが色づき始めました。

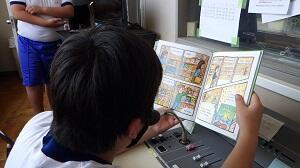

朝の読み聞かせ

朝の学習の時間に、読み聞かせボランティア「おはなしの森人」さんによる読み聞かせがありました。読み聞かせは、下学年と上学年に分かれて、それぞれ月1~2回行われます。

毎回、「おはなしの森人」さんが選んでくださった本を読み聞かせしてくださいます。

実物投影機を使って、本を大型テレビに映し出しながら読み聞かせをしています。遠くからでも挿絵の細かい部分まで見えるので、よりお話の世界を楽しめるようです。

下学年の子も上学年の子も夢中で聞いていました。

「おはなしの森人」の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

<今日のプラスワン>

教育相談中のロング昼休みの風景part2です。

こちらは主に上学年が遊ぶエリアです。ドッジボールやサッカーなどで力いっぱい遊ぶ上学年の子供たち。

高鉄棒も人気の遊具です。

草花観察や虫探しをしている子もいます。何が見つかったのかな?

教育相談実施中

5/16~5/26の期間で、業間休みや昼休みを利用し、教育相談を行っています。

教育相談は、担任と児童が1対1で行う個別相談の時間です。

個別に話す時間を作ることで、子供たち一人一人の困りごとや悩みごとを把握したり、いじめの早期発見・早期対応に役立てたりすることが目的です。

特に相談したいことの無い子は、秘密の話やとっておきの話をしてくれたりもします。

教育相談の時間は先生を独り占めできるので、先生と子供たちの距離も縮まります。

教育相談は、5月と11月の年2回を予定しています。

<相談日以外の子供たちは…>

相談日にあたっていない子供たちは、いつもより長い昼休みを満喫できます。

こちらは、低学年優先の遊具エリア。

人気の遊具は譲り合って使っています。

一緒に遊んでくれる優しいお姉さんもいます。

けがに気を付けて、皆で仲良く遊びましょう!

救命救急法講習会

万が一の事故に備え、職員研修として、胸骨圧迫(心臓マッサージ)の方法とAED(自動体外式除細動器)の使用法を学ぶ救命救急法講習会を行いました。

講師として、南消防署から4名の救命救急士の方が来てくださいました。

まずは消防署の方によるお手本です。

次は、教職員の番です。一人ずつ、順番に体験します。周りの人と連携して、素早く救命に取り掛かることが大切です。

「こんな時はどうしたら…?」次々と出る質問にも丁寧に答えていただきました。

保護者の方や子どもの家「たんぽぽ」の先生も参加されていました。

最後に、雀南小に設置されているAEDの使い方を確認しました。

雀南小のAEDは体育館入口にあります。体育館ご利用の際などに、ご確認をお願いします。

一人一台端末を使って(5年生)

5年生の道徳の授業です。

今日は「自由」について考えます。

机の上には一人一台端末。子供たちは、ノートの代わりにパソコンに自分の考えを書き込んでいます。

書き込んだ考えは、瞬時に大型テレビに映し出されます。全員の考えが一目で分かります。

手を挙げて発表するのは苦手…という子も、これなら安心です。

友達の意見と自分の意見を比べながら、考えを深めていきます。

一人一台端末だけでなく、少人数で話し合ったり、みんなの前で意見を発表したりする活動も取り入れて学習しています。

もうすぐ冒険活動教室です。今日の学習を生かして、楽しい活動になると良いですね。

<おまけ>

5年生の教室には、理科の学習で観察中のインゲンマメが並んでいました。植物の発芽の様子を調べています。

野菜炒めに挑戦(6年生)

ある日の6年生です。家庭科の調理実習で野菜炒め作りに挑戦していました。

まずは野菜を切っていきます。大きさを揃えて切ると、均等に火が通るよ。

フライパンを火にかけ、固いにんじんから順番に炒めていきます。「炒めるのも交代だよ。」

「この辺りがまだ火が通っていないみたいだよ」

塩・こしょうはどのくらい入れればいいかな。味見して確かめてみよう。

こぼさないようにお皿に盛りつけて…。

美味しそうな野菜炒めの完成です!

みんな揃って、「いただきまーす!」

自分たちで作った野菜炒めは格別の味でした。

国語辞書で意味調べ(4年生)

4年生が、国語辞書を使って教科書に出てくる語句の意味調べをしていました。

辞書の引き方は3年生で学習済みです。覚えているかな?

語句は五十音順に並んでいるはずだけど、どこに載っているのかな。

見出しを見ると早く探せるんだよね。ほら、見付かった!

いくつも意味が書いてある語句があったけど、どの意味が当てはまるのかな。

見付けられたら、プリントに書き込んでおきましょう。

みんな、素早く語句を見付けることができていました。

生活科 学校探検(1年生)

1年生が生活科の学習で「がっこうたんけん」を行いました。グループで学校のいろいろな部屋を探検して歩き、学校施設について様々な発見をしたり、そこにいる人と触れ合ったりすることで、学校に自分の居場所を見付け、安心して学校生活を送れるようにするための活動です。

学校は広いな。どこにどんな部屋があるのかな。

見学する前には、ノックをして挨拶をするのがお約束です。

ここは先生方がお仕事をする「しょくいんしつ」。何が見付かったのかな。

「おんがくしつ」にはオルガンがたくさんあるんだね。教室と違って、床が段々だよ。

「としょしつまえ」前の飾り棚。どうやって中に入れたのだろう?

給食準備中の「きゅうしょくしつ」も、特別に見ることができました。

「こうちょうしつ」のソファで一休み。座り心地は…まあまあかな!?

それぞれの部屋で発見したことは、忘れないようにプリントに書いておきます。

後日、互いの発見を発表し合う予定です。どんな発見があったか、楽しみです。

第2回避難訓練(竜巻)・引渡し訓練

本年度2回目の避難訓練と、緊急時引渡しを想定した引渡し訓練を実施しました。

今回は、竜巻発生を想定しての訓練です。竜巻発生時は、机の下に隠れたり体を低くしたりしましょう。

なるべく窓から離れて固まり、割れたガラスや外から吹き込む飛散物から身を守ります。

1年生も、素早く上手に隠れることができました。

続いて、保護者の皆様にご協力いただき、引渡し訓練を行いました。

児童の安全確保のため、事前に提出いただいている名簿と照らし合わせ、確認してからの引き渡しとなります。

保護者の皆様のご協力により、円滑に訓練を行うことができました。

ありがとうございました。

習字に挑戦!(3年生)

3年生が習字の学習をしていました。習字は3年生から始まった学習なので、みんな張り切って取り組んでいました。

筆を持つのも初めてという子供たち。まずは、「一」の文字を書いて筆の使い方の練習です。

どの子も真剣な表情です。「上手に書けるかな。」

「もう少し筆を立たせると、上手に書けるよ」

「見て見て!上手に書けたよ!」筆の入りと止めに気を付けて、力強い「一」が書けました。

残った墨を丁寧に拭き取って、後片付けもばっちりです。

<おまけ>

毎朝、国旗・市旗・校旗を掲揚するのも6年生の仕事です。学校のために陰ながら働く6年生。格好いいですね。

登校指導を実施しました

雀宮南小では、月に1回、教職員が児童の通学路に立ち、登校指導を行っています。手分けをして、信号のない横断歩道など危険な箇所に立ちます。

毎朝、見守りをしてくださっている交通指導員さんと一緒に。「傘をさしているときもしっかり前を見ようね」

保護者の方や地域の見守りボランティアの方も、子供たちの安全を見守ってくださっています。

最後の班と一緒に学校まで歩き、通学路を点検します。

5/11~5/20は「春の交通安全週間」です。学校では、子供たちが事故に遭わないよう、継続して安全指導を行ってまいります。

演劇鑑賞教室

5月12日、演劇鑑賞教室が行われました、出演は「劇団KIZUNA」、演目は「しあわせの王子」です。

舞台装置が置かれた体育館。いつもと違う雰囲気です。

ワガママ放題で周りのことを考えない「しあせ『な』王子」が、悪さを重ねてきたツバメとともに、人々の幸せを願う「しあわせ『の』王子」になるまでのお話です。

歌あり、ダンスあり、影絵ありで、あっという間の90分でした。

楽しい音楽の場面では自然に手拍子が起こったり、ツバメが倒れる場面では思わず「ああ~!」という悲鳴があがったり。

南小の子の素直さや優しさが感じられる鑑賞態度でした。

体育館を後にする子供たちに感想を聞いてみました。

「楽しかった!」「感動した」「ちょっぴり泣いちゃった」「もう1回見たいな」

みんな大満足だったようです。

英語で自己紹介(6年生)

6年生が外国語の学習をしていました。

まずは、英語での自己紹介のお手本を動画で視聴します。

「早くてなかなか聞き取れないよ。」「もう1回、聞かせてください!」

聞き取れたことを発表していきます。

お手本をもとに、隣の人とペアになって英語で自己紹介をし合いました。

ジェスチャーを交えたら、もっと分かりやすいかも!

ペアを変えて何度もチャレンジ。これで英語での自己紹介はばっちりですね!

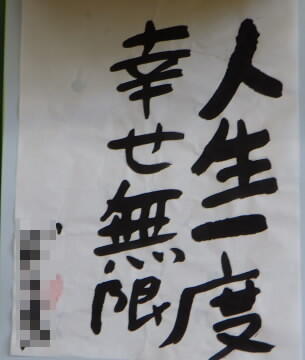

<おまけ>

6年生の廊下に掲示してあった作品です。相田みつおさんをイメージして書いてみました。

思わず唸ってしまう一言ばかりです。

第1回いきいきタイム

本年度1回目の「いきいきタイム」が行われました。「いきいきタイム」は1~6年生で作る縦割り班による活動です。毎日の清掃も「いきいき班」で行っています。

今日の活動内容は、顔合わせと清掃場所の確認です。6年生の司会進行で進みます。

ますは、一人ずつ自己紹介。班のメンバーを確認します。

次回の遊びも決めておきましょう。どの遊びがいいか、多数決で決めています。

次は、掃除の役割決めです。

分担が決まったら、実際に清掃場所に行ってみます。

「私たちの班の清掃場所はここだよ。迷子にならないで来てね。」

「清掃用具はここにあるよ。」

教室に戻るまで、6年生がしっかり面倒をみてくれました。

「これで安心。明日から、お掃除がんばるぞ!」

<おまけ>

2年生に続き、1・3年生も種まきをしました。

3階連絡通路に並んだ3年生の鉢。ヒマワリ、マリーゴールド、ホウセンカから好きな花を選びました。これから理科で観察をしていきます。

1年生の窓の下には、アサガオの鉢が並びました。こちらは、生活科でお世話をしていきます。

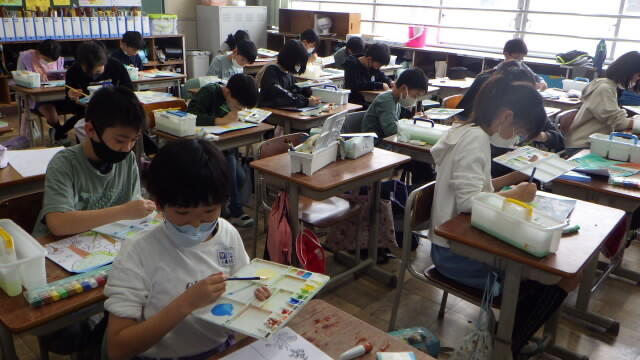

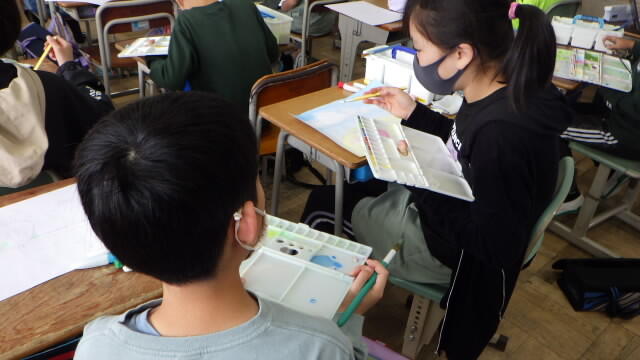

春の花を描いています(5年生)

5年生の図工の時間です。1・2組とも、「季節を感じて」という単元で、春の花の絵を描いていました。

色塗りのポイントは、「塗る順序」「遠近による色の濃さ」「色を混ぜて使う(混色)」です。

「こんな色を作ってみたけど、どうかな?」

迷ったり困ったりしたら、先生が相談に乗ってくれます。

さすが5年生。いろいろ工夫していますね。作品の完成が楽しみです!

筆やパレットを洗った後は、水道掃除も忘れずに!

野菜の苗を植えました(2年生)

先日のさつまいもの苗植え体験に続き、2年生が生活科の学習で野菜の苗を植えました。

トマト、キュウリ、ナス、ピーマン…。自分で選んだ苗を植えていきます。

苗にかからないよう慎重に土を入れていきます。「どのくらい入れればいいのかな?」

苗が倒れないように、しっかり土を押さえて!みんな、真剣な表情です。

「見て見て!上手に植えられたよ!」

お水もたっぷりあげなくちゃ。「早く大きくなあれ。」

大発見!ナスの苗は、茎もナス色です!

これから、水やりなどのお世話を毎日続けます。大きく育って、実ができるのが楽しみです。

<おまけ>

中庭の「ちゅんちゅん池」に、きれいなスイレンの花が咲いていました。

お世話になります、6年生

1年生が入学してから、毎朝、6年生が輪番でお手伝いに来てくれています。

「教科書やノートは机の中に入れてね。」

「先生に出すものは残っていないかな。」

「脱いだものは、畳んで入れておくといいよ。」

6年生のおかげで、時間内に全ての支度が完了しました。

「お兄さん、お姉さん、ありがとうございました!」

<おまけ>

春の陽気に誘われて、こんなお客様が職員室にやってきました。

さつまいもの苗植え体験(1・2年生)

4月28日(金)、1・2年生がさつまいもの苗植え体験をしました。

前日に、農園・花壇・学校林整備ボランティアの方が畝作りをしてくださいました。

<1年生>

初めて苗植えをする1年生。1本1本、慎重に丁寧に植えていました。

元気に大きくなあれ!

苗植えをお手伝いしてくださった農園・花壇・学校林整備ボランティアの皆様にご挨拶。

たくさん質問することもできました。

<2年生>

「見て見て!これがさつまいもの苗だよ!」

苗植え2回目の2年生は、自分たちでどんどん植えていきます。

2年生の農園は中庭にあります。広いのでお水やりもちょっぴり大変。

おいもはいくつできるかな?秋の収穫が楽しみです!

第1回避難訓練

4月19日(水)、第1回避難訓練を行いました。今回は、校舎内での火災を想定した訓練です。

日頃の訓練が、「いざ」というときの行動に繋がります。

皆、真剣に訓練に参加することができました。

まずは、安全に気を付けながら、火元から離れます。

1年生も、上手に避難できましたね。

今回の訓練では、南消防署の消防士さんが消火器の使い方を教えてくださいました。

6年生の代表児童が消火器での消火に挑戦しました。

さすが6年生、上手に消火することができました!

R5年度 入学式

4月12日(水),令和5年度入学式が行われ,48名の1年生が入学しました。

ドキドキわくわく。ちょっぴり緊張気味の1年生の入場です。

一人ずつ名前を呼ばれると,元気に返事をすることができました。

学校は楽しいことがいっぱいです。お友達をたくさん作って,元気に学校に来てくださいね。

4月10日(月)の献立 進級祝い給食

新年度が始まりました。進級祝い給食を実施しました。

献立:炊きおこわ 牛乳 鶏肉の味噌漬け焼き お浸し 五目きんぴら

卒業式

3月16日(木)に令和4年度の卒業式が行われ,68名の卒業生が本校を巣立ちました。来賓として,宇都宮市教育委員会 金子渉様,市議会代表 中塚英範様,PTA会長 宮崎正樹様にご臨席いただき,1~4年生は教室からのリモートで,5年生は在校生の代表として式に参加しました。卒業生は真新しい制服に身を包み,堂々とした態度で卒業証書を受け取る姿はとても凛々しく自信に満ち溢れていました。3年ぶりに行われた5・6年生による「別れのことば」や式歌の歌唱が体育館に響き渡り,心温まる卒業式になりました。

《掲示》

《卒業式》

70周年記念デザート

給食室の空調工事に伴う,お弁当持参の協力をいただきありがとうございます。デザートのないお弁当が続いておりましたが,3月10日と13日の2日間,PTA顧問会より,創立70周年記念として「ガトーショコラ」と「プリン」のデザートを提供いただきました。久し振りにデザートをいただいた子供たちは,皆笑顔でした。

3月3日(金) ひな祭り給食

給食室空調工事のため,令和4年度最後の給食になりました。

メニューは五目ちらし寿司,白身魚の西京焼き,からしあえ,うしお汁,ひなあられでした。

3月2日(木) お祝い給食

「お祝い給食」を実施しました。メニューは赤飯,とんかつ,磯辺和え,すまし汁でした。

6年生は少し早いのですが,卒業祝いの特別給食にしました。

2月24日(金) 冬のお話給食2

物語に関連したメニューを出すお話給食です。「白菜スープ」を出しました。

図書委員による絵本「ちいさなはくさい」の読み聞かせを行いました。

2月16日(木)冬のお話給食

物語に関連したメニューを出すお話給食です。図書委員による絵本「とうふこぞう」の読み聞かせを行いました。

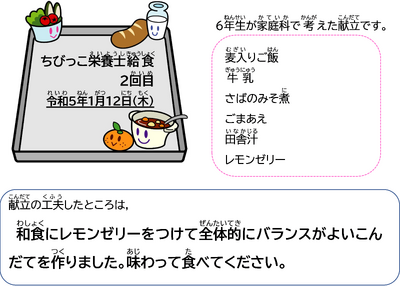

ちびっ子栄養士12

ちびっ子栄養士11

ちびっ子栄養士10

卒業式の練習

卒業式の練習が始まり,今日は,5・6年生が参加して全体練習を行いました。入退場,呼び掛けや歌など,緊張感の中でも互いの思いが伝わる練習となりました。

新登校班確認・一斉下校

学校生活の中には,6年生が中心となって活動していることがたくさんあります。国旗・市旗・校旗の掲揚は,6年生が当番制で毎日行っています。2月の中旬からは,6年生がやり方を5年生に教えながら引継ぎが行われています。とても微笑ましく,頼りになる光景です。2月27日には,新登校班の確認と一斉下校を行いました。6年生は,班の後ろについて,卒業までの間,班全体の安全を見守ります。もうすぐ卒業を迎える6年生から,様々な場面で南小のよい伝統が受けつがれていくことをとても嬉しく思います。

卒業生を送る会

児童会主催の「卒業生を送る会」が行われました。前半は,いきいき班ごとに教室でメッセージカードを送り,後半は,体育館で各学年ごとに歌や演奏・ダンスを披露しまし,1年生から5年生までの「ありがとう」の気持ちをしっかりと伝えることができました。6年生にとっても小学校生活の楽しい思い出の一つになったと思います。3年ぶりに,体育館での開催となりましたが,全校生の気持ちが一つになり,心温まる素敵な会になりました。

ちびっ子栄養士給食9

ちびっ子栄養士給食8

ちびっ子栄養士給食7

2月2日 節分給食

【節分給食】

麦入りご飯 牛乳 いわしのしょうが煮 白菜の塩昆布あえ みそけんちん汁 福豆

1月31日のいちご寄贈について

宇都宮農業協同組合による食育応援事業でいちごをいただきました。

児童はおいしくいただきました。

ちびっ子栄養士給食6

いきいきタイム

本校は,いきいきタイムや清掃活動など,1年を通して,6年生の班長を中心に縦割り班活動を行っています。現在,卒業を迎える6年生に感謝の気持ちを伝えようと,代表委員が中心となって「卒業生を送る会」を計画しています。今日のいきいきタイムでは,5年生が中心となって6年生へのメッセージカード作りを行い,6年生は,広い校庭で楽しく遊んでいました。様々な活動を通して,感謝の気持ちを育てていきたいと思います。

《5年生が目的と書き方を説明》

《心を込めて書きました》

《6年生は広い校庭を自由に使って遊びました》

感染症予防に向けた委員会の取組3

保健安全委員会は,手洗い強化週間中に石鹸を使ってしっかり手洗いができていたかをクラスごとに集計し,その結果をお昼の校内放送でお知らせしました。改めて,正しい手洗いを意識するよい取組となりました。

宮っ子ランチ(冬)

23日(月)は「宮っ子ランチ」でした。

「宮っ子ランチ」とは,宇都宮市や県内で収穫された農作物を使用し,旬の野菜を味わうとともに,宇都宮市の特産品や文化など宇都宮のよさを伝えることを目的とした取組です。

【献立】

麦入りご飯 里芋のコロッケ もやしとニラのごまあえ かんぴょうの卵とじ汁 ミヤリーゆずゼリー 牛乳

ちびっ子栄養士給食5

ちびっ子栄養士給食4

6年生 租税教室

6年生は,社会科の授業で税金について学習します。税の大切さと,それを支える人たちの思いを学ぶことを目的として,6年生を対象に租税教室の出前授業を行いました。税理士の先生から,学校で使っている机やいす,教科書,校舎や電気代・水道代などは,全て税金で賄われていること,ごみの回収,消防や警察の仕事,道路や橋などの建設も税金から出ていることを教えていただきました。私たちの生活は税金を通して世の中の多くの人に見守られていることに気付くことのできる学習となりました。

給食週間(23日~27日)

1月23日~27日までの給食週間では,栃木を始め,熊本,愛媛,東京の郷土料理を取り入れた献立の工夫やマナー週間を設定するとともに,給食委員会の児童が食に関するクイズや読み聞かせをテレビ放送で行っています。様々な取組を通して,児童の食への関心を高めていきたいと思います。ご家庭におかれましても食について話題にしていただけますようお願いいたします。

《給食室前の掲示》 《マナー週間 振り返りカード》

ちびっ子栄養士給食3

感染症予防に向けた委員会の取組2

感染予防に向けた委員会の取組

新型コロナウイルス,インフルエンザの感染予防対策として,保健安全委員会が昼食時に,感染予防のためのマスクの着用や手洗いについての紙芝居をテレビ放送で行いました。また,明日から「冬の空気入れ替え隊」として,火曜日と木曜日の業間に,教室の換気を呼び掛けに各教室を回ります。感染症対策として教室の換気の徹底は行っているところですが,児童による呼び掛けは,さらなる意識の高まりにつながることと思います。

いきいきタイム

久し振りに,ロング昼休みにいきいきタイム(縦割り班活動)が実施できました。6年生が,全学年が楽しめる遊びを提案し,どの班も元気よく遊びました。

ちびっ子栄養士給食2

ちびっ子栄養士給食1

本校では,6年生が「ちびっ子栄養士」となって考えた献立を実施しています。5・6年生は,栄養について家庭科の時間に学習します。また,6年生では,1食分の献立を考える学習も行い,その学習を生かしてグループで給食の献立を考えました。

2学期後半が始まりました。

12月24日から1月9日までの冬休みが終わり,子供たちの活気ある声が,校舎に響き渡っています。朝会では,校長から,年末年始で触れた日本の文化を大切に受け継いでいってほしいこと。「1年の計は元旦にあり」のことわざにあるように,1年間の目標を立てて,そのためにやるべきことを具体的に考えてほしい。との話がありました。今年度も残り3か月となりました。子供たちにとって充実した学校生活となるよう努めてまいりたいと思います。引き続きご支援いただけますようお願いいたします。

募金のご協力ありがとうございました。

5月にご協力いただいた「緑の募金」の補助金で購入した苗を,みどり委員会の5・6年生が素敵な寄せ植えにしてくれました。昇降口に飾ってあります。ぜひご覧ください。

持久走大会

11月14日(月)に3年ぶりとなる持久走大会が行われました。自衛隊の競技場をお借りして,低学年は800m,中学年は約1.2㎞,高学年は1.5㎞を走りました。参加した児童は,自分の体調とスピードをコントロールしながら,全員最後まで走りきることができました。「辛かった」「苦しかった」「楽しかった」一人一人様々な思いがあったと思いますが,体も心も成長できた活動になりました。

6年修学旅行 (11/7~11/8)

11月7日(月)修学旅行・第1日目,秋晴れの中,鎌倉に向けて元気に出発しました。

車窓から遠くに富士山を眺めながら,鎌倉へと向かいました。予定時刻よりも早く到着し,鶴が岡八幡宮をガイドさんの説明を聞きながら見学しました。感染防止のためにクラスごとに昼食を食べて,そこから班別活動になりました。社会科の学習で学んだ鎌倉時代の様子をイメージしながら,見学場所について事前に調べて計画を立てました。計画通りに活動できた班も計画を変更しながら活動した班もありましたが,それぞれに学びがありました。

2年生 校外学習

2年生は,生活科の学習の一環として,荒牧りんご園と栃木子ども総合科学館へ行きました。りんごについての話を聞いた後,選ぶ時間も楽しみながら,一人2個ずつりんごを採りました。その後,田んぼに入って,イナゴやカエルを藁の間から見付けたり,鬼ごっこをしたりしました。栃木子ども総合科学館では,昼食を食べて風の広場で遊びました。学校とは異なる場所で秋を感じながら様々な体験をするなど,充実した活動になりました。

3年 盲導犬教室

3年生は,障がい者理解を目的として,総合的な学習の時間「心の目を開こう」の学習を行っています。今回は出前授業として盲導犬協会の皆様にお越しいただきました。盲導犬についての説明を聞くだけでなく,実際にアイマスクをして盲導犬と歩いたり,触れ合ったりすることができ,福祉についての意識の高まりが感じられました。今後は,さらに,調べ学習を進め,今の自分にできることを考え,実行できる子供たちを育てていきたいと思います。

いじめゼロ集会

学校では,道徳の授業や学級活動においていじめや思いやりの心について考える時間を設けております。また,アンケートや教育相談などを計画的に実施するとともに,名札には,市の取組である「いじめ撲滅の黄色いリボンシール」を貼り,年間を通して,いじめ防止に向けて取り組んでおります。

10月は,さらに子供たちの意識を高めるよう「いじめゼロ月間」を位置付けました。取組としては,各学級でいじめ防止について話合いを行い,「いじめ防止スローガン」を考えました。25日に行った児童会主催のいじめゼロ集会では,各学級でスローガンを宣言した動画を撮影し,テレビ放送で発表しました。どのクラスも真剣に話し合って掲げたスローガンです。一人一人が心に留めて生活できるよう支援していきたいと思います。学校では,全ての子供たちが笑顔で,楽しい学校生活が送れるよう努めてまいります。引き続きご支援いただけますようお願いいたします。

5年 ふれあい文化教室「民舞」

5年生では,我が国に伝わる音楽や表現について「民謡」を題材として学習しています。今回は,ふれあい文化教室として,民謡と民謡に合わせて踊る「民舞」の体験学習を行いました。富士流民舞一千代会の皆様の手足の動きを真似ながら,民謡の旋律を味わい,曲に合わせて楽しく踊ることができました。音楽に触れ,体を動かし「もっとやってみたい」「楽しかった」との声も聞かれました。

あいさつ運動

今年度2回目のあいさつ運動が,24日(月)から始まりました。初日はあいにく雨でしたが,3年生以上の当番の登校班の児童が,6か所に分かれて行いました。保護者・地域の皆様にもご協力いただいております。27日・28日には,本校出身の中学生も参加しての地域学校園のあいさつ運動となります。引き続きよろしくお願いいたします。

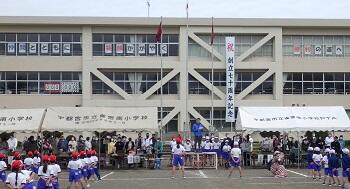

運動会

10月15日(土) 肌寒い天候でのスタートとなりましたが,子供たちの熱気が厚い雲を吹き飛ばし,運動会日和となりました。今年度は,「創立70周年記念運動会」として,種目も工夫を凝らしたものとなりました。また,本校の伝統でもある「ソーラン」も復活し,南小のオリジナル法被を着た4・5・6年生の力強い演舞に会場から大きな拍手が送られました。子供たちは競技に応援に,全員が一生懸命取り組み,高学年の児童は係としてそれぞれの役割で活躍するなど,生き生きと頑張る姿をお見せできたことを嬉しく思います。運動会で学んだこと,身に付けた力は今後の学校生活に生かされることと思います。保護者・地域の皆様にはご理解・ご協力いただきありがとうございました。

1学期終業式

今日で1学期が終わります。朝,テレビ放送で,教育長奨励賞の表彰と1学期の終業式を行いました。教育長奨励賞は,学級のため,学校のために頑張った人に贈る賞です。表彰はされませんでしたが,皆のために頑張った人がたくさんいたことも大変嬉しく思っています。

始業式では,1学期を振り返って,代表の児童が立派に発表を行いました。校長からは,始業式に話した南小の合言葉「南の子 なかよく かしこく たくましく」についてお願いしたことを振り返るとともに,様々な活動に一生懸命取り組み,一人一人が大きく成長できたことを嬉しく思っていることを伝えました。そして,今日もらった通知票を家の人と一緒に見て1学期を振り返り,頑張ったことやこれから頑張ることを話し合ってほしいということを話しました。どうぞ,通知票を基に,お子様の頑張りを認め,励ましをしていただけますようお願いいたします。

保護者の皆様,地域の皆様には,1学期間ご協力・ご支援いただけましたことを感謝申し上げます。

5年生 校外学習(日光)

5年生は,22日(金)に社会科の校外学習として日光に行きました。コロナウィルス感染予防対策として,1組は,午前中に2社1寺を班活動で見学し,午後に日光彫の体験を行い,2組は,午前に日光彫体験,午後に2社1寺の班活動と活動順序を入れ替えて実施しました。昼食は,芝生の広がるだいや川公園でとりました。天気予報では,気温が低くなる予想でしたが,活動に適した気候となり,予定通りの活動となりました。2社1寺の班活動は,決められた時間の中で,どこに,どのくらいの時間をかけるか,拝観料はいくらになるのかなど,必要な情報を集めて班で話し合って計画を立てました。当日は,計画通りに進んだ班も,途中,調整をしながら計画を変更した班も,どの班も協力しながら活動する様子が見られました。資料で調べたことを実際に見て理解することの楽しさを味わい,計画を立てることや臨機応変な対応をすることの難しさを実感するなど,学校では経験できない学びとなりました。

ミシンボランティア

5・6年生の家庭科では,布を使った生活に役立つ物の製作を行っています。5年生はランチマットを,6年生はトートバックをミシンを使って製作します。子供たちにとってミシンの扱いは大変難しく,上糸の掛け方や,下糸の出し方など製作過程の様々なところでつまずきが見られます。そこで,本校では以前より子供たちの授業サポートとして,ボランティアの方にご支援いただいております。今年度は8名の方が登録され,昨日はミシンの調整・整備や下糸を巻くなど,事前の準備を行い,今後は授業の日程に応じて入っていただく予定です。様々な場面で地域・保護者の方々にご協力・ご支援いただけますことに感謝申し上げます。

避難訓練(竜巻)

今日は,竜巻の避難訓練をしました。事前に竜巻から身を守る方法について学び,それぞれが場面を想定しての訓練となりました。子供たちは,竜巻からの身の守り方で大切な「窓ガラスから離れる」「姿勢を低くする」「頭を守る」などを意識して,しっかりと行うことができました。近年の異常気象により大きな災害が引き起こされ,自然災害はより身近なものとなっています。小さな子供でも,瞬時に判断して自分の身を自分で守ることが求められています。学校では,竜巻だけでなく,地震や落雷,台風などによる自然災害から身を守る方法についても学習しております。ご家庭でも,折に触れて話合いの機会を設けていただくことで,子供たちの災害への意識の高まりにつながると思います。

《机を窓のない廊下側に寄せて》 《机の下で身を守ります》

2年生 「あきさがしをしよう」

2年生の生活科「あきさがしをしよう」の活動として,校庭に出て,昆虫を探しをしました。夏の名残のセミやセミの抜け殻,秋を感じる大きなバッタやトンボ,カマキリの卵など,草木の多い本校ならではの活動になりました。

夏休みの作品整理(ボランティア)

本校では,夏休みの児童の作品(国語,図画工作)を各種コンクールに出品するための作品整理を,保護者ボランティアの方が行ってくださっています。今年度は3名の方で,子供たちが一生懸命仕上げた作品を丁寧に確認し,発送の準備まで行ってくださいました。ありがとうございました。

夏休み明け 元気に登校

37日間の長い夏休みが終わりました。子供たちは元気に登校し,たくさんの笑顔が見られました。また,楽しかった思い出と同時に,「宿題頑張りました。」「なわとびを練習したよ。」「初めて包丁できゅうりを切りました。」など夏休みの頑張りも教えてくれました。学校での学びも家庭での学びも子供たちにとっては,どちらも成長には欠かせないものです。夏休み明けは,1学期の学習のまとめの時期となります,また運動会の練習も始まり,心身ともに大きく成長できるチャンスと考えています。引き続きご支援をお願いいたします。なお,感染症の状況が落ち着かず,学校でも引き続き予防対策の徹底を行ってまいります。併せてよろしくお願いいたします。

明日から夏休み

明日から37日間の夏休みが始まります。20日の朝会では,校長から「夏休みには,自分の興味のあることに時間をかけて取り組んだり,目標を決めていろいろなことに挑戦したりしましょう。」との話をしました。子供たちからは,「○○をしてみたい」「○○を頑張る」などの嬉しい声もたくさん聞かれました。ご家庭においても,お子さんの夏休みの計画や家でのルールなどについて話合いの時間を取っていただけますようお願いいたします。長い夏休みを有意義に過ごし,心も体も成長した子供たちに会えることを楽しみにしています。

みやっこランチ & 給食委員会によるリクエスト給食(第4回)

《みやっこランチ》

22日の給食は,宇都宮市の小学校が同一メニューの「宮っ子ランチ」でした。「宮っ子ランチ」とは,宇都宮市や県内で収穫された農作物を使用し,旬の野菜を味わうとともに,宇都宮市の特産品や文化など宇都宮のよさを伝えることを目的とした取組です。

【献立】

十六穀ごはん わかめふりかけ ちゅんちゅん餃子 辛し和え 大銀杏汁 マスカットゼリー 牛乳

《5年2組の給食委員によるリクエスト給食》

ペンネ ミートソース ゆで野菜 牛乳 ソーダシャーベット

外部指導者による水泳授業・着衣泳

《外部指導者による水泳授業》

JSS宇都宮スイミングスクールの指導者による水泳の授業を行いました。天候により5年生は実施できす残念でしたが,実施できた学年の子供たちは,自分の泳力に応じた指導・助言を受けて頑張る様子がみられ,「顔がつけられた。」「楽しかった。」との喜びの声もたくさん聞かれました。

《着衣泳》

例年,水泳の授業の最後に5・6年生は着衣泳を行います。洋服を着て水に入ると動きづらく沈みやすいことや洋服に空気を入れることにより浮くことができることなど「もしも」の時を想定して体験しました。知識として学び,体感することにより,とっさの時の正しい判断や行動につながると考えています。

5年生 冒険活動教室 7月15日~16日

5年生の冒険活動教室が,宇都宮市冒険活動センターで行われました。1日目の午前中は「登山」の予定でしたが,雨のために室内での「ニュースポーツ」に変更になり,スカットボール,カローリング,モルックなど始めて体験する種目を夢中になって楽しみました。午後は「杉板焼き」でネームプレートや看板を作りました。初めての火起こしでは,どうすれば火が起きるか真剣に考えて取り組んでいました。2日目の「イニシアティブゲーム」では,どの班もチームワークークよく声を掛け,何度も失敗を繰り返す中で,どうすればうまくいくか話し合い,助け合いながら活動することができました。

子供たちは2日間を通して,学校では味わうことのできない貴重な経験をし,みんなで協力すること,最後まで粘り強く頑張ることの大切さを実感することができました。

給食委員会によるリクエスト給食(第3回)

《5年1組の給食委員によるリクエスト給食》

麦入りご飯 おかかふりかけ 米粉のささみカツ 辛し和え

もずくスープ レモンゼリー 牛乳

第3回 いきいきタイム

第3回目の「いきいきタイム」を行いました。今回は,1年生から6年生のみんなが室内で楽しめる活動を,班の6年生が考え計画を立てました。6年生の説明をしかりと聞き,どの班も楽しく活動ができました。本校は,異学年交流が特色の一つですが,コロナ禍により十分な活動ができずにおりました。今年度は工夫しながら進めていきたいと思います。

地域学校園 あいさつ運動

保護者・地域の皆様のご協力のもと,6月27日から7月1日まで,地域学校園によるあいさつ運動が行われました。担当登校班は登校時刻を早めての実施となりました。30日(木)は,本校卒業の中学生も参加し.懐かしい先輩からの挨拶に少し照れた様子でしたが,たくさん笑顔も見られました。引き続き挨拶の心地よさを味わい,心の通い合う活動を行っていきたいと思います。

給食委員会によるリクエスト給食(第2回)

《6年1組の給食委員によるリクエスト給食》

麦入りご飯 牛乳 鶏肉のから揚げ ナムル とん汁

給食委員会によるリクエスト給食(第1回)

子供たちにとって学校生活の楽しみの一つである給食。学校栄養士が毎月の献立を考えておりますが,本校では,給食委員会や6年生(家庭科の授業で栄養を考えた1食分の献立の学習を行い,それを基に給食の献立を考える学習を行っています。)によるリクエスト給食として,子供たちの声を献立作成に生かしています。今月は5・6年生の給食委委員のリクエスト給食として4回実施します。6月に行ったマナー週間と共に,学校給食を通して,食への関心を高めてほしいと思います。

《6年2組の給食委員によるリクエスト給食》

麦入りご飯 ハムカツ 磯辺和え 味噌汁 アセロラゼリー

交通安全教室

宇都宮市の生活安心課に方に来ていただき, 毎年行っている交通安全教室をテレビ放送で行いました。道路の基本的なルールや反射材・ヘルメットの重要性について,クイズを交えながら話をいただき、最後に「自転車の交通ルールを覚えよう」の映画を視聴しました。子供たちの振り返りの中でも交通ルールを知り,生活の中でも実践しようという意識が高まったことが感じられました。是非,ご家庭でも交通ルールについて確認をしていただけますようお願いいたします。

雀宮地域学校園 食事マナー週間

6月27日(月)から7月1日(金)は,雀宮地域学校園食事マナー週間です。27日,28日の給食の時間に,中学生が作成したビデオを観て,食事のマナーについて学びました。また,1週間を通して振り返りを行い,自分の食事のマナーについて見直します。食事には様々なマナーがあります。食器の並べ方,姿勢,はしの持ち方・使い方,食べ方,栄養のバランスを考えた食事のとり方など,この機会に確認しすると同時に,食事に関わる全ての人に感謝の気持ちがもてるよう声を掛けてまいります。ご家庭でも,食事のマナーについて話題にしていただけますようお願いいたします。

食育マナー振り返り表 .pdf

あいさつ運動

6月27日(月)~7月1日(金) あいさつ運動

本校のあいさつ運動は,登校時全校生が交代で決められた場所に立って挨拶を行います。今年度も,間隔を取って並び,元気な挨拶ではなく,心を込めた挨拶(会釈)を心掛けます。また,児童だけでなく,地域協議会・地域の方,PTA生活指導部の方にも参加いただき,雀宮中学校学校園の小中一貫教育の行事として,中学生も木曜日と金曜日に一緒にあいさつ運動を行います。この活動を通して,南小の子供たちが,あいさつの心地よさを感じ,さらに心を通い合わせることができるとよう声を掛けてまいります。

創立70周年記念集合写真

本日,創立70周年記念事業として,記念誌に載せる集合写真の撮影を行いました。全学年の児童がが久し振りに集合し,楽しい撮影となりました。写真とともに,撮影したことも記念の一つとして記憶に残ってほしいと思います。PTA執行部の方には,事前の準備も含めお世話になりました。

社会科 3・4年生 オンライン・出前講座

社会の学習で,3年生は「カルビーオンライン工場見学」を,4年生は「上下水道セミナー」を行いました。3年生はオンラインで行い,製造過程や様々な工夫についての説明を映像で見た後,担当の方に質問に答えていただきました。また,4年生の出前授業では,毎日使用している水がどのようにして届き,処理されるのかなど実験を通して説明いただきました。現地での見学はできませんでしたが,授業で学習したことを再確認し,新たな発見にもつながった有意義な学習となりました。

《3年生 カルビーオンライン工場見学》

《4年生 上下水道セミナー》

全校ウォークラリー

児童会の活動として,いきいき(縦割り)班による全校ウォークラリーを行いました。めあては,「班のみんなで協力してゲームをクリアしよう」です。校内の8つのチェックポイントを回り,ゲームをしました。「かいじゅうをやっつけろ」「はみでちゃ,いやーん」「フラフープ玉入れ」「何のポーズだ?」「1~3年問題」「4~6年問題」「校歌穴埋め問題」の他に,70周年を迎え,学校の歴史に触れる問題として「雀宮南小問題」が入り,合計8種類となりました。子供たちは,ルールを守りながらゲームを楽しみ,移動や待機の時もしっかりとマナーを守っていました。

また,6年生が下級生にやさしく声を掛けたり,6年生の姿を見ながら下級生が学んだりと微笑ましい姿が見られました。何よりも,子供たちの笑顔がたくさん見られたことがとても嬉しかったです。

この活動で,班のメンバーとの距離が互いに近くなり,今後の清掃活動やいきいきタイムでの遊びが,より充実した活動になりそうで楽しみです。

《かいじゅうをやっつけろ》 《はみでちゃ,いやーん》

《フラフープ玉入れ》 《何のポーズだ》

《1~3年問題》 《4~6年問題》

《校歌穴埋め問題》 《雀宮南小問題》

《みんな仲良く,協力して,楽しく活動できました》

1年生 学校たんけん

1年生の生活科「いくぞ!がっこうたんけんたい」では,グループを作って学校を探検しました。前回は,2年生に案内してもらいましたが,今回は,自分たちだけで計画を立て探検します。廊下の歩き方や部屋に入る時の決まりなど,2年生の様子を思い出しながら,しっかり一列になって歩いたり,それぞれの教室での新たな発見をしたりするなど,協力して活動することができました。今後は,この探検で見付けたことや思ったことを友達に伝え合う学習を予定しています。

職員研修 心肺蘇生法

学校では様々な職員研修を行っています。4月には,アナフィラキシーショックへの対応であるエピペンの研修を行い,今回は,プールでの事故を想定した心肺蘇生法の研修を実施しました。南消防署の方を指導者としてお迎えし,宮っこステーションの指導者の方やスポーツ少年団の保護者の方も参加され,AEDの扱い方と胸骨圧迫について模型を使っての訓練を行いました。私たちは指導者として,万が一に備えて訓練を行っておくことが必要であると考え,こうした命に係わる研修は毎年実施しています。事故を起こさないことへの万全の体制を整えるとともに,とっさの時にも冷静に判断し,適切な対応ができるよう今後も研修を行ってまります。

おはなし給食

「おはなし給食」とは,お話に出てくる献立を,実際に再現して給食で提供する取組です。本に出てくる食事を実際に食べることにより,本への興味や食への関心を高めてもらいたいと,図書館司書と栄養士が話し合い,今回は「ほうれんそうカレー ききいっぱつ!」に出てくる「ほうれんそうカレー」を献立に入れました。給食時の放送で,図書委員会の児童が読み聞かせをし,「続きは本を読んでください。」と読書意欲につなげました。カレーにはあまり馴染みのないほうれん草ですが,美味しくいただきました。是非,お子様にも感想をお聞きください。

委員会活動

委員会活動は,高学年の児童がリーダーシップを発揮し,よりよい学校づくりのための自主的な活動です。月に1回の活動日の他に,各委員会が常時活動を行っています。高学年の「みんなのために」の思いを受けて,低・中学年の児童には,自分たちのよりよい生活のために5・6年生が考え活動していることに気付き,感謝の気持ちをもってほしいと思います。

《みどり委員会によるプランターの苗植え》

《給食委員会による給食物品の洗浄と整理》

《図書委員会によるお薦めの本のポップ作り》

宮っ子ランチ

今日の給食は,宇都宮市の小学校が同一メニューの「宮っ子ランチ」です。「宮っ子ランチ」とは,宇都宮市や県内で収穫された農作物を使用し,旬の野菜を味わうとともに,宇都宮市の特産品や文化など宇都宮のよさを伝えることを目的とした取組です。

【今日の献立】

麦入りご飯 豚肉と宮野菜炒め かんぴょうのごま酢和え 春野菜味噌汁

ミヤリーミルクプリン(イチゴソースがけ) 牛乳

教室掲示用の資料をご覧ください 宮っ子ランチ春.pdf

第1回 いきいきタイム

本校では,異学年の交流を通してお互いのよさに気付き,思いやりの心をもって関わり合うことができることを目的とした縦割り班活動「いきいきタイム」を行っています。本日,第1回目の「いきいきタイム」では,初めての顔合わせとして自己紹介を行い,月に1回予定しているロング昼休みの「いきいきタイム」時の遊びを決めました。今年度は,感染症対策を取り,工夫しながら活動につなげていきたいと思います。