文字

背景

行間

最近の出来事

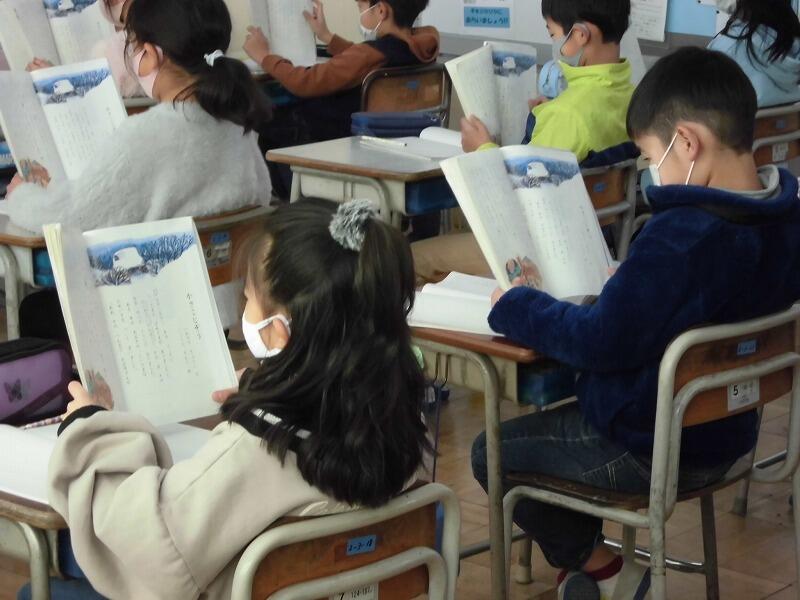

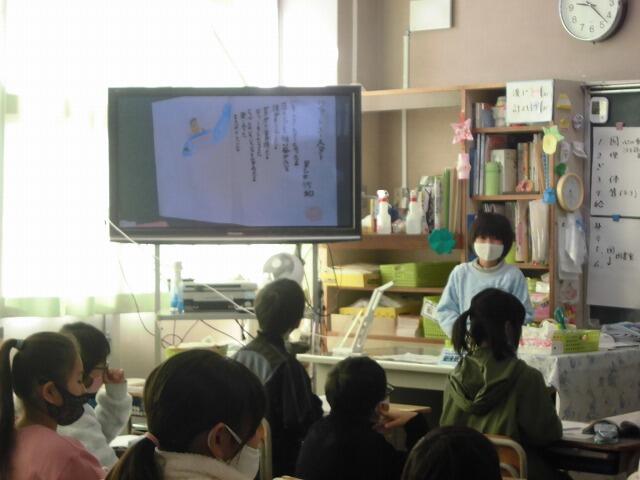

子どもをまもるどうぶつたち(1年生)

国語の「子どもをまもるどうぶつたち」では,二つの動物の説明を読み比べて,似ているところや違うところを見つけて,伝える学習をしています。

「いろいろなふね」で,説明の文章を学習したことがあることを思い出し,段落ごとに書かれていることを確認しながら,読み取りました。

オオアリクイとコチドリの子どもをまもる親の知恵を学習した後は,みんなで動物の映像を見て確認しました。

「かわいい。」「本当に,口が細長い。」「これじゃ,ライオンみたいには,くわえられないね。」「確かにオオアリクイは,(模様が)つながって見える。」「コチドリは,こんな風によろよろとするんだ。」

動物たちが知恵を使って子どもを守る様子に感心していました。

次回は,さらに他の動物の子どもを守るための知恵を,本を使って調べていきます。

1月22日(金)の給食

<献 立>

麦入りご飯 牛乳

豚肉のしょうが焼き おひたし

ひじきと大豆の炒り煮

【お茶碗を持って食べましょう】

ご飯を食べる時に,お茶碗を持っていますか? 正しい持ち方を確認しましょ

う。人差し指,中指,薬指,小指の4本の指をそろえ,お茶碗をのせます。親指

をお茶碗のへりに添えます。上手に持てましたか?正しく持つことを心がけて食

べましょう。

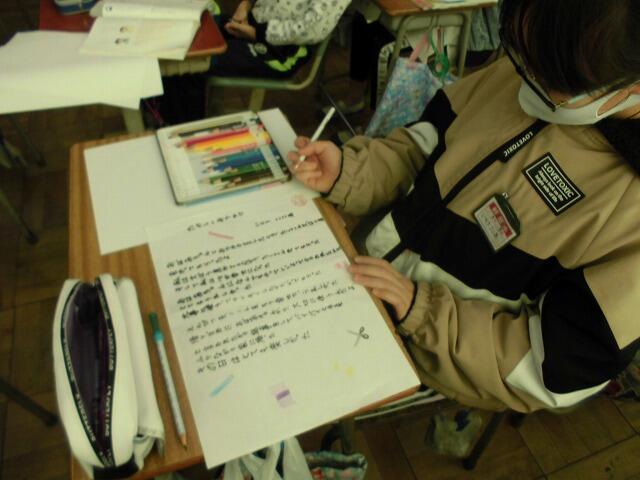

「心が動いたことを言葉に」(3年生)

3年生の国語の時間。生活の中で自分の心が動いたことを言葉にして,詩を作っています。詩を作る3つのポイント(①言葉集め②話し言葉③たとえる)を確認して,それぞれに書き進めていきました。

「目で見てみると何色?どんな風に見える?耳で聞こえてくる音は?鼻からはどんなにおいが?手で触ってみると,どんな感じ?」教師からの問いかけに子どもたちが応えていくやりとりの中で,具体的な言葉集めが進んだようです。

子どもたちが決めた題名をのぞいてみると,なかなかです。

「やきとり」「スキー」「おでかけ」「シール」「ジェットコースター」「おせち」

「いくらのおすし」「おたんじょうび」「イモリちゃん」「みかん」「赤ちゃん」・・・

書き進めている表現をみてみると,子どもならではの感性のすばらしさに驚かされます。

3年生詩人の誕生と言えるでしょう。

子どもたちは友達の作品にも触れながら,心が動いたことを表現するおもしろさを日ごと感じていくことでしょう。

〈授業の終末 ~「ここまで進みました!」友達の作品紹介タイム~〉

「37にかける想い」(5年生)

何の数字でしょう?

コロナ禍で,我慢しなければいけないことが多い中で,子どもたちは一生懸命頑張っています。

「お世話になった6年生のために何かしたい!」

そんな想いをもち,5年生代表委員が中心になって準備を始めました。

これまでに6年生がしてくれたこと,これから最上級生になる自分たちがしていくこと,いろんな想いを巡らせながら準備していきます。

6年生,卒業まで「あと37日」

1月21日(木)の給食

<献 立>

麦入りご飯 牛乳

さわらの照り焼き ごま和え

みそ汁 レモンゼリー

【食事の量】

配膳室に展示してある見本の給食を確認していますか? 見本の給食は,みな

さんに必要な食事の量が分かるように,計量して料理を盛りつけています。普

段,自分が食べている食事と比べてみましょう。ご飯やお肉,野菜の量はどうで

すか?給食のようなバランスで食べると栄養がしっかりとれます。

「自分を支えてくれている」(3年生)

3年生の道徳の時間です。読みもの「大通りのサクラなみ木」を通して,自分を支えてくれる人々について考えました。

お話には,町のみんなが楽しみにしている桜を守るために大変な仕事に自ら取り組まれている人物が登場します。その方は笑顔をみせながら働き,さらに「やりがいがあるんだよ。」と「ぼく」に伝えます。授業の山場はその言葉を聞いた「ぼく」の思いに心を寄せて考える場面でした。

【子どもたちの考え】

・大変なのにやりがいがあるからできるんだ。・やりがいがあるから笑顔なんだ。

・「ぼくも手伝わせてください」って言ったのはいいことだったのかな。

・ぼくもがんばらないと。少しずつやってみようか。これからぼくもお世話をしよう。

・自分もやって町の人を喜ばせたい。

T:「みんなは,お世話になっている人にどのような思いをもっていますか?」

C:「命を大切にするように,一番に考えてくれているんだな。」「自分ではでき

ないことをやってくれている,お礼を言いたいな。」「寒い中,朝早くから見

守ってくれてありがたいな。」「笑顔であいさつをすると,感謝の気持ちが伝

わるかな。」「自分も手伝いたい。」

T:「6年生にもいろいろお世話になっていますね。そこで,感謝の気持ちを伝え

るために,・・・・」

子どもたちは身近にお世話になっている人を思い浮かべて,してくれている人の思いを考え,その中で「命を大切に・元気に・安全に」が重なる言葉でした。

1月20日(水)の給食

<献 立>

県産小麦パン いちごジャム 牛乳

鶏肉とじゃがいものケチャップ和え

ゆで野菜 ごまドレッシング

【感謝の気持ちを伝えるあいさつ】

「いただきます」は,米や野菜,魚,肉などの動物や植物の命をいただきます

という意味があります。「ごちそうさまでした」は,食べものを育てたり,運ん

だり,売ったり,料理を作ったりしてくれた人たちへの感謝の気持ちを表す言葉

です。感謝の気持ちをこめてあいさつをしましょう。

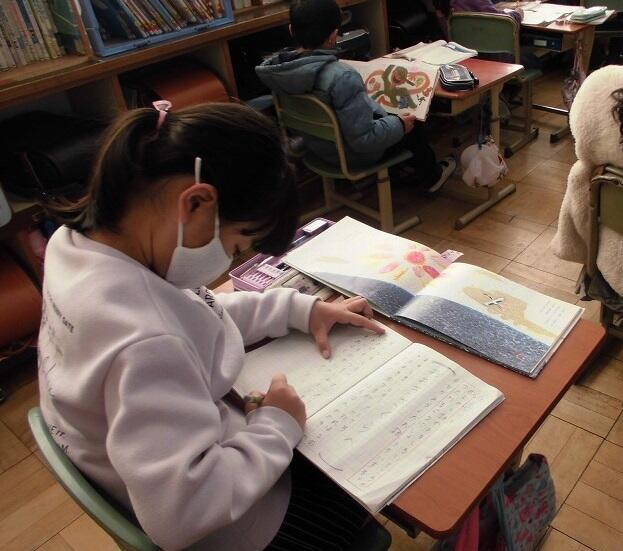

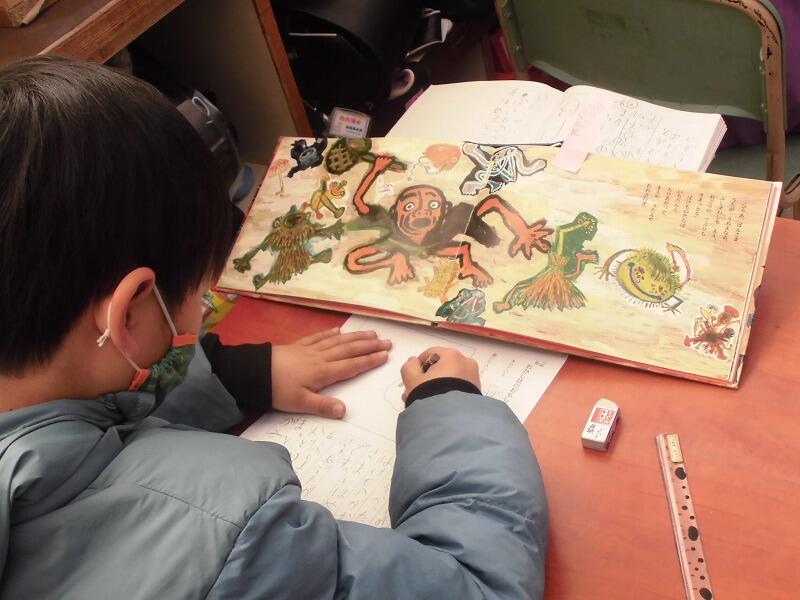

「むかしむかし,あるところに,・・・」(2年生)

2年生の国語。クラスごとの今日の様子を紹介します。

【2組:めあて】「『かさこじぞう』でじいさまが,じぞうさまにしたことを考える」

「とんぼり とんぼり」歩くじいさまの姿から「これでええ,これでええ」と安心して家に帰るまでのじいさまのしたことに注目。

「『これでええ,これでええ』に続く文章を考えてみよう!」の投げかけに子どもたちは大盛り上がり。「これで雪に埋もれないですむ」「寒い思いをしなくてすむ」などとじいさまの優しさと安心する気持ちをしっかりと表現していました。

振り返りには,「じいさまの気持ちになって考えるのが楽しかった。」「みんながじいさまになってやさしいことを考えてあげようとしていたところがよかった」

と。

【立腰から授業スタート】

【3組:めあて】「『かさこじぞう』お話の始まり(1の場面)と終わり(5の場面)を比べる」

かさこじぞうの1の場面と5の場面の比べてみて変わったところは,何だろう?

読み比べてみんなで見つけたこと。それは,お正月の用意もできないところから,良いお正月を迎えられるようになったこと。ただ,始めから終わりまで変わらないのは,じいさまとばあさまの優しさ思いやり。

変わらないことを見つけたときの子どもたちはみんな笑顔に。そして振り返りには,「やさしいばあさまに会ってみたい」とも。

子どもたちは話の始まりと終わりを比べ,大きく変わるところを見つけるおもしろさに気付いたようです。出来事がどう変わっていくのか,これからもわくわくしながら読んでいくことでしょう。

【「かさこじぞう」の場面読み】

【1組:めあて】「昔話のおもしろいところが伝わるようにしょうかいする」

「かさこじぞう」でおもしろいところを絵や文で紹介したように,今日は自分で選んだお話でチャレンジです。子どもたちの選んだお話を見てみると「つるのおんがえし」「三まいのおふだ」「ゆきおんな」「おおきさくらべ」「だいくとおにろく」「うらしまたろう」「ねずみのすもう」「ばけものでら」「いっすんぼうし」「ぶんぶくちゃがま」「うりひめこ」などがありました。

時間を忘れて夢中になって読み込む子どもたち。そして真剣に「おもしろい!」を絞り込む子どもたち。大人とは違うおもしろさを見つける子どもたち。

昔話には子どもと共に浸りながらも,「どんなところがおもしろい?」を共に探っていくおもしろさがありそうです。

【自分で選んだ昔話のおもしろさを紹介】

じしゃくのふしぎ(3年生)

「どんなものがじしゃくにつくのだろうか」という学習問題を考える授業では,「電気で明かりをつけよう」という単元で得た,「金属は電気を通す」という学びから,「金属はじしゃくにつく!」という予想を立てる子が多くいました。

しかし,実際に実験を行ってみると磁石につくのは鉄でできたものだけだとわかり,「そうなんだ!」「予想がはずれた!」「私は知ってた!」など,自分の予想と結果を比べながら活発に感想を述べていました。

様々な実験で?を追究できる理科の授業は,子どもたちからの人気が高いです♪

1月19日(火)の給食

<献 立>

麦入りご飯 牛乳

焼き鳥風和え物 いものこ汁

韓国のり

【正しい姿勢】

どんな姿勢で食事をしていますか?ひじをついたり,背中を丸めて食べていま

せんか?姿勢が悪いとかっこうが悪いのはもちろん,胃や腸などを押してしまう

ので,消化・吸収がうまくできなくなってしまいます。背筋を伸ばして姿勢よく

食べましょう。