文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

今年度最後の夢工房開催

2月13日(火)午前中,今年度最後となる,第4回昭和小学校地域協議会「夢工房」を開催しました。保護者及び地域の皆様に,概要を報告いたします。協議・報告事項として4点です。①学校関係者評価について,②次年度の行事予定について,③夢工房活動報告及び令和6年度活動計画について,④令和6年度学校経営について,です。①では,学校評価アンケート結果をもとに学校が自己評価した内容を地域協議会の皆様に評価いただく「学校関係者評価」を実施しました。この後,学校が評価書としてまとめ,地域協議会へ報告後,公表となります。委員の皆様には,丁寧に評価いただきありがとうございました。②では特に,「感謝の会」実施方法について御意見をいただきました。今後は,学校教育活動に御協力いただいた日に,それぞれの活動の最後に「ありがとうタイム」を設定し,子供たちの感謝や気付きなど,生の声をお届けしたいと思います。④では,引き続き,児童の自己肯定感の高揚のための取組を実施していくことを確認しました。塚田会長様はじめ委員の皆様には,1年間大変お世話になりました。

朝日に照らされて

2月13日(火),朝日に照らされた富士山です。4階図書室前から見ることができました。

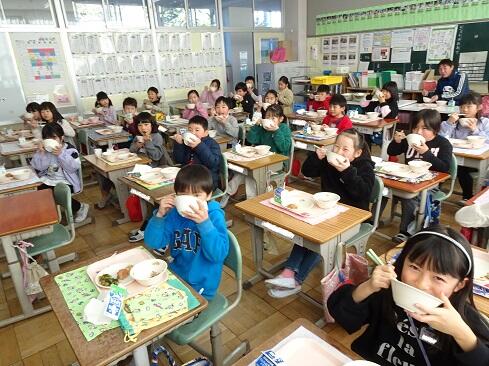

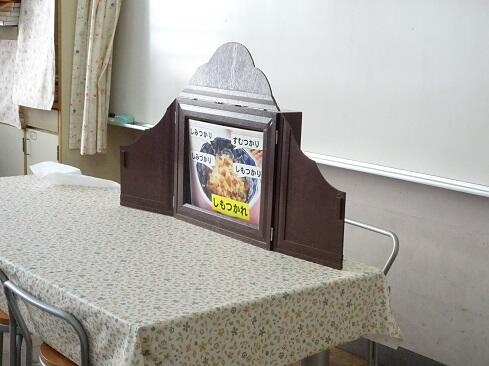

初午の日

2月9日(金),12日(月)の初午の日が休日のため,一足早く,給食に「しもつかれ」と「お赤飯」を提供しました。栃木県では,もともと旧暦の2月初午という稲荷神社の祭りと結びつけた食べ物で,江戸時代中期,天明のききんの頃(1781~1789),稲荷神社にしもつかれとお赤飯を供えたのが始まりと伝えられています。しもつかれを「7軒食べ歩くと中風にならない」という言い伝えもあるようです。本校のしもつかれは,酒粕の量などを昭和小スタイルにアレンジして,子供たちに食べやすく提供しています。さらに,お赤飯に使う豆は「ささげ」を使用しています。小豆に比べてしっかりとした食感があり,皮が破れにくい特徴があるそうです。赤色に染まった赤飯はお祝いごとにふさわしい一品。豆が割れることは縁起が悪いとされ,割れにくいささげにこだわっています。ささげは小豆に比べて調理に手間がかかるとのことですが,ここは,学校栄養士と給食調理員のプロとしての心意気です。図書委員会では,給食の時間に合わせて,しもつかれについての紙芝居を実施しました。事前の練習の成果が発揮できました。《参考》とちぎふるさと学習 ←クリック

やさしさ貯金箱活動最終回

2月1日にいじめアンケート調査を実施しました。そこで,いじめのない環境づくりの一環である,やさしさ貯金箱活動を2月5日から29日まで実施しています。令和5年度の最終回となります。今回も児童昇降口に設置した貯金箱にありがとうカードを投函する形と,各自のタブレットから投稿できるデジタル版を用意しました。学校が休みの土日などは,自宅でのんびりしながら,友達や家族に対する感謝に思いを馳せ,タブレットからでも投稿できるとよいと思います。また,保護者及び地域の方々が学校に所用で来られた際に,投函されることもありました。昭和地区のみなさんのやさしさが貯金箱に貯まっていくのもよいものです。スタートから1週間,ありがとうカードとタブレット投稿を合わせて,20のやさしさ貯金が投稿されました。

〇いつもやさしくしてくれてありがとう。

〇いつもはんちょうで見守ってくれてありがとうございます。

〇業間や昼休みに遊びに誘ってくれてありがとうございます。

〇いつも,丁寧に勉強を教えてくれてありがとうございます。もっと頑張ります。

〇いつもほめてくれたり,いっぱいおしゃべりしてくれたりしてありがとう。

〇クラスのみんな,やさしくしてくれてありがとう。

〇いつもいろいろなことを教えてくれてありがとう。しっかり者でやさしい〇〇さんといると楽しいです。

〇縦割り班の時に,遊びのルールを教えてくれてありがとうございました。

〇消しゴムを落とした時に拾ってくれてありがとう。

〇いつも楽しく話してくれてありがとう。

【人のやさしさを感じる心が,あなたのやさしさです。】

なぜ,限界に挑むのか

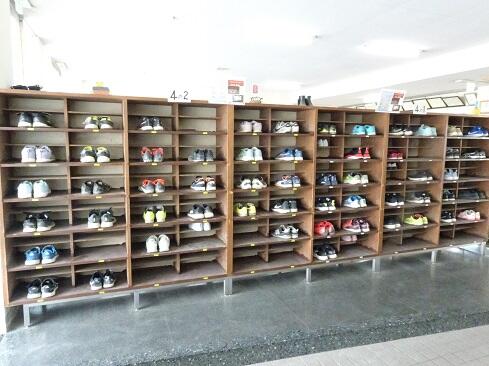

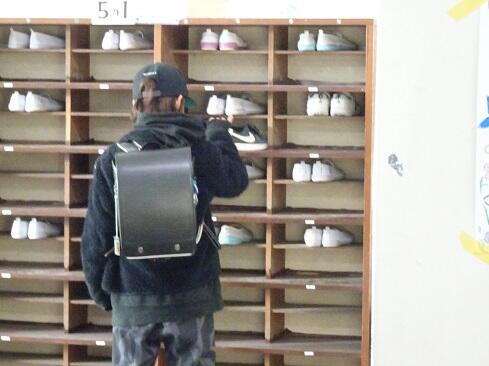

2月9日(金),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 4.5.6年生の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。各クラスともに,長なわを回す速さと跳べるタイミングの限界に達していました。見ているだけで,目が回ります。限界を知ることは自分を理解すること。それは,更なる成長へとつながります。たかが長なわ跳び,されど長なわ跳び。さて,今回も活動後の昇降口くつばこの様子を見てみました。ほとんどの児童が切り替えができています。そして,6年生の教室の状況も検証です。切り替えができていて,学習に集中していました。

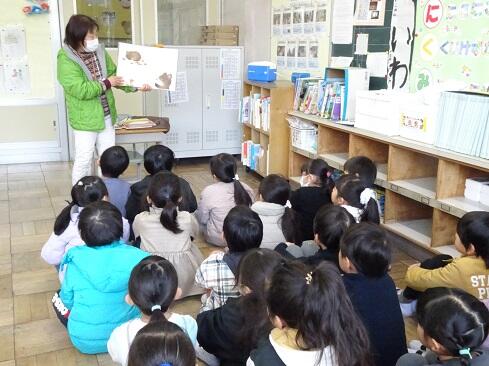

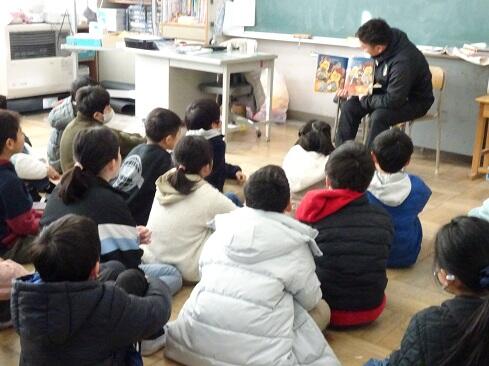

おひさま最終回

2月9日(金),絵本の会「おひさま」による朝の読み聞かせが,今年度最終回を迎えました。【年度末が近づくと,最終回が増えていきます。】新型コロナウイルス感染症の5類移行後は,子供たちがリラックスして聞けるよう,場の設定を工夫したり,子供たちの実態に合わせて本を選択くださったりしました。お陰様で,子供たちは毎回,15分間の楽しい旅を経験することができました。心から感謝いたします。時間の最後には,各クラスで「ありがとうタイム」を実施し,感謝のお手紙をお渡ししました。おひさまの皆様,1年間ありがとうございました。

みんなでピョンピョン跳びっ子隊

2月8日(木),昼休みの時間を活用して,「みんなでピョンピョン跳びっ子隊 1.2.3年生の部」を実施しました。主催は児童会運動委員会です。どの学級も練習を重ね,長なわを回す速さは,随分と速くなりました。また,目標回数に向かって,チームワークで取り組みました。さて,今回も活動後のくつばこの様子を見てみました。ほとんどの児童が切り替えができていると感じます。それでは,ということで,教室の状況も検証です。学習に集中していました。

感謝

2月7日(水),今年度最後の授業参観を実施しました。6年生は会場等の都合で,16日(金)に実施します。さて,最終回ということで,これまでの学習の成果発表が見られました。本番までには,グループで協議を繰り返したり,各自の発表原稿を何度も書き直したりしながら活動を進めてきました。それぞれに満足できたのではないでしょうか。本番を経験することは,大きな成長につながります。御家族の皆様には,お忙しいところ学校までお運びいただきましてありがとうございました。御家庭と学校とが一体となって教育活動を進めてこれらたことが,子供たちの姿に現れていたのではないでしょうか。御理解並びに御協力に感謝いたします。年度末まであとわずかとなりますが,子供はまだまだ成長します。引き続き,お力添えくださいますようお願いいたします。

くつそろえ隊活動日

2月7日(水),毎週水曜日は,児童会 保健・環境委員会「くつそろえ隊」の活動日です。これまでの粘り強い働きかけで,くつそろえは定着してきていると感じますが,隊員たちによると「もう少し」だそうです。【かかとをそろえて まん中に置きます】活動を始めたころの合言葉が思い出されます。活動に慣れてくると,慢心してしまいがちですが,始めた時の新鮮で謙虚な気持ちや志を忘れずに取り組む。また,子供たちに教えられました。敬服。

久しぶりの積雪から一夜明けて

2月6日(火),報道等によると,2年ぶりの積雪で交通が混乱しているとか……。また,地域によっては,臨時休業措置の学校もあったようです。そのような状況の中,本校は通常どおりの登校です。子供たちは,通学路に残った雪に注意しながら,いつもどおり落ち着いて登校できていました。転倒などによるけがはゼロでした。これは,御家族の皆様の付き添いのおかげです。いつもありがとうございます。さて,この状況ならばと,早速靴箱と傘立ての様子を確認です。切り替えが身に付いていることが確認できました。冷静,落ち着き,切り替えのよさなど,大人も教えられます。さて,6年生は校舎北側の雪かき奉仕作業です。ついでに作品を作りながらのようでした。みんなで雪を囲むのも小学校最後となりそうですね。素敵な思い出に……。続いて,切り替え状況です。1年生は学習に全集中。お見事でした。

◆下校時の駐車配置について

◆【重要】保存版

・緊急時の児童の引き渡しについて.pdf【R7.9.1更新】

◆様式関係

◆保健関係

・登園・登校届(両面)

◆学校のきまり関係(令和5年度)

◆家庭学習の手引き(令和5年度)

・1年生版

・2年生版

◆星が丘地域学校園

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。