文字

背景

行間

上河内西小学校のホームページへようこそ。学校の取組や子どもたちの様子をお伝えします。ぜひご覧ください。

日々の様子

GIGA情報 4年生 体育

4年生では、秋の運動会に向けて、表現活動で踊るソーラン節の準備を進めています。

4年生にとっては、初めてのソーラン節。

今日は、クロームブックを使って、それぞれがお手本動画を見ました。この動画を見ながら、夏休みにも練習し、秋の運動会では、素晴らしい踊りを披露できるようにしていきます。

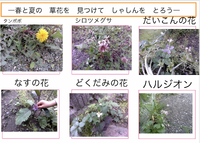

GIGA情報 2年生 生活科 草花で遊ぼう

先日、クロームブックのカメラ機能を使って、校庭で見つけた草花を撮影しました。また、クロームブックを持ち帰り、家でも咲いている花を撮影しました。

今日は、見つけた草花をグループの友達に紹介しました。分からない草花があっても、友達に聞けば、あっという間に分かってしまいます。それでも、分からない場合は、図鑑やインターネットを使って、調べました。インターネットを使って調べるときに、「6月の花」「黄色」「校庭」などキーワードを入力すると調べたい花が見つけやすいことを学びました。

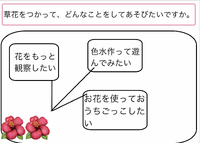

その後、草花でどんな遊びをしたいか考えました。「色水」や「かんむり作り」など、やりたいことがたくさん。次の生活科の時間に、みんなで遊びたいと思います。

GIGA情報 1年生 初めてのクロームブック・カメラを使ってみよう

6月2日

1年生がクロームブックを初めて触りました。子どもたちは,初めてのクロームブックにどきどきわくわく。

先生と一緒に初期ログインとパスワードの設定を行いました。青砥先生からクロームブックの起動とシャットダウンを教わり,一生懸命パスワードを入力しました。秋頃には1人で入力できるといいですね。

6月9日

今回はクロームブックのカメラを使います。

先生の動きを真似しながら,初めてクロームブックをタブレットモードにし,隣の友達をカメラで撮影しました。

これでカメラの使い方は,ばっちりです。これから,植物や生き物の観察で,カメラを使っていきます。

GIGA情報 5年生 学活「冒険活動教室についてまとめよう」

4月に実施した冒険活動教室のまとめについて、Googleスライドを活用してグループで共有しながら作っています。

来年参加する4年生に施設や活動内容を紹介するために、写真などを取り入れて、グループで1つのスライドにまとめています。共同編集機能を利用することで、同時に作業することができるため、大変便利です。文章や写真だけでなく、アニメーションも設定し、表現を工夫するなど、クロームブックを使いこなしています。

GIGA情報 2年生 算数

算数「たし算」の学習で,学んだことを使って、100円で買えるおかしの買い方を考えました。

スクールタクト※1を使うことで,お互いの買い方を紹介し合い、100円で買えるのかを確かめ合いました。

かごにお菓子のイラストを動かすことで、子どもたちは、実際にお買い物に行っているつもりになり、夢中になって学習に取り組んでいました。

※1 スクールタクトとは、児童の学習状況をリアルタイムに確認することができたり、子ども同士で回答をきょうゆうしたりすることのできる授業支援システムです。