文字

背景

行間

上河内西小学校のホームページへようこそ。学校の取組や子どもたちの様子をお伝えします。ぜひご覧ください。

日々の様子

GIGA情報 5年生 学活「冒険活動教室についてまとめよう」

4月に実施した冒険活動教室のまとめについて、Googleスライドを活用してグループで共有しながら作っています。

来年参加する4年生に施設や活動内容を紹介するために、写真などを取り入れて、グループで1つのスライドにまとめています。共同編集機能を利用することで、同時に作業することができるため、大変便利です。文章や写真だけでなく、アニメーションも設定し、表現を工夫するなど、クロームブックを使いこなしています。

GIGA情報 2年生 算数

算数「たし算」の学習で,学んだことを使って、100円で買えるおかしの買い方を考えました。

スクールタクト※1を使うことで,お互いの買い方を紹介し合い、100円で買えるのかを確かめ合いました。

かごにお菓子のイラストを動かすことで、子どもたちは、実際にお買い物に行っているつもりになり、夢中になって学習に取り組んでいました。

※1 スクールタクトとは、児童の学習状況をリアルタイムに確認することができたり、子ども同士で回答をきょうゆうしたりすることのできる授業支援システムです。

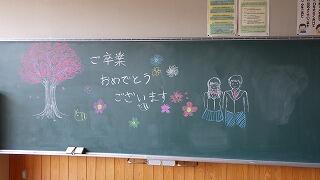

卒業式㊗

3月17日(木)令和3年度卒業式を挙行しました。

コロナの収束しない中、当日までひやひやでしたが、無事、この日を迎えることができました。

本校は、1年生~5年生の在校生全員参加の卒業式です。「少人数だから」「体育館が広いから」だけではありません。この日のために、全員が日頃から感染対策をしっかりと向き合い、たった2回の全体練習に全力を注ぎ、「ぶっつけ本番の卒業式になるかもしれない」という覚悟と緊張感をもって乗り越えた数日間の結果です。

本日は晴天なり。

式は、10:00スタート。(式中の写真がなくて申し訳ありません)

14名の卒業生が、いつにもまして凛とした表情で卒業証書を受け取り、自分の夢を堂々とステージ上で語りました。とても立派な姿に胸が熱くなりました。

「別れの言葉」は、もちろん、在校生と卒業生の掛け合いです。一堂に会した練習はたったの2回でしたが、この数週間、各学年が教室でしっかり練習を重ねました。みな、気持ちのこもったいい声、心地よい響きでした。

最後に、マスクをしたままでしたが、校歌斉唱。

♪ ああ 上河内西小学校 われらの母校 みんなの母校 ♪

式の後は、在校生による歓送。

14名の卒業生のみなさん、

たった一度しかない人生です。生きることを楽しんでください!

卒業、おめでとう!

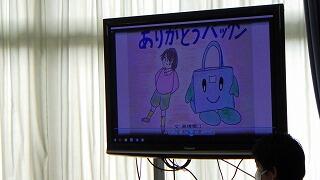

図書バッグありがとう集会

3月15日(火)に図書委員会が企画・運営の「図書バッグありがとう集会」がありました。

上西小の子どもたちは、読書が大好きです。登校するやいなや、「図書バッグ」をもって嬉しそうに図書室に向かいます。

これが、その「図書バッグ」です。

かなり使い込んでいる様相のこのバッグは、今から15年前に地域のボランティアさんが子供たちのために手作りしてくださったものです。かなりの働きぶりで、少々くたびれてきた様子、もうこれ以上酷使もできません。

そこで、図書委員を中心に考えたのは、「図書バッグありがとう集会」を開いて、手作りしてくださったボランティアさんにはもちろん、バッグにも感謝の気持ちを伝えることで、きちんとバッグとお別れしようということになりました。

今回は、コロナ対策で放送室(スタジオ)と各教室をつなぎます。(長い期間、使用できなかったスタジオがリニューアル再開し、初使用です!)

まずは、図書委員から、この会の趣旨の説明です。カメラマンは教務主任。原稿を片手に運営する図書委員の6年生3名です。

次に、図書バッグの「バックン」が主人公紙芝居上映。こちらは、なんと自作の紙芝居。ストーリーは図書館司書業務の髙橋先生、絵画担当は、学校支援業務(学力向上担当)の村松先生です。語り手は、もちろん図書委員会のフルメンバーです。

紙芝居の終末では、長きに渡り、活躍してくれた図書バッグのリメイク(新しい形に生まれかわる)提案などもありました。当たり前のように使用していた図書バッグですが、本だけでなく、様々な思い出もつまっていることを改めて感じました。

最後に校長からの話です。

例えばですが・・・

6年生の「多読賞」の斎藤 聖羅さんは、この1年で245冊の本を読みました。

聖羅さんの図書バッグには、1年間で245冊の本が入って運ばれました。

一年間で245冊が 15年間で・・・3675冊!!

一つの図書バッグには、15年間でこんなにも多くの本が入って、大切に読まれていたことになります。お世話になったバッグとは、お別れになりますが、感謝の気持ちを込めて、これからもたくさん本を読み、心を耕しましょうね。

バックン、ありがとう。

来年度の登校班編成をしました。

3月11日(金)業間に、来年度の新しい登校班編成をしました。

地域の支部(育成会・子供会)から提出された案に基づき、新登校班で整列します。6年生はいるけれど、6年生は入りません。担任から予め聞いていた自分の班の番号の表示の所に並びます。さあ、1年生から5年生、できるかな・・・。

はい。一人も迷うことなく整列できました。

次は、各班でメンバー・通学路・集合時刻等の確認です。地区担当の教員がいますが、新班長さん(5年・4年)が自覚をもって、しきっていました。頼もしい!

週明け、14日(月)から、この新しい班で登校です。これまで班長だった6年生は、最後尾から見守ってくれます。引き続き、安全に登校してください。

このように、バトンの受け渡しが着々と進んでいます。頼もしくもあり、寂しくもありますが、こうして伝統は受け継がれていくのですね。

「6年生を送る会」を実施しました。

2月25日(金)に「6年生を送る会」を実施しました。コロナのまん防期間・短縮日課の中でしたが,5年生中心の児童会で知恵を出し合い,工夫・協力しながらの決行となりました。GIGAスクール構想元年の子どもたち,さすがです。クロームブックを駆使し,グーグルミートで6年生と各学年をつなぎ,あいさつ・各学年の出し物・お礼の言葉などを,まるで一堂に会しているかのように行うことができました。

その様子を、プログラムに沿ってご紹介します。

(1)はじめの言葉・・・児童会室に本部を設置し、児童会役員と担当教員がここで進行します。

(2)在校生代表あいさつ・・・教室では、こんな感じでテレビに映ります。

(3)プレゼント贈呈・・・コサージュ(胸に付ける花)、2年生作成のメダル4年生作成のフォトフレーム、在校生からの手紙

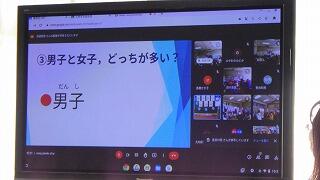

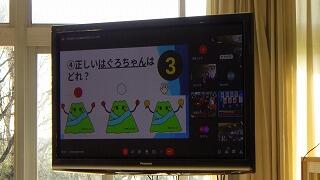

(4)上西クイズ・・・児童会の5年生が中心に考えた「上西小に関するクイズ」に全校生で挑戦しました。

例えば、こんな問題「上西小の児童数は99人ですが、男子と女子はどちらが多いでしょう?」

または、こんな問題「校長先生の名前を漢字で書くと、正しいのは次のうちどれでしょう?」

さらに、「上西小のキャラクターの『はぐろちゃん』のイラストは、次のうちどれでしょう?」などなど、難問も。

もちろん、6年生の中には全問正解者がいました。6年間通った学校ですものね。

(5)6年生へのメッセージ動画・・・各学年が6年生への感謝の気持ちを込めて、予め撮影しておいた動画を一挙放映です。

1年生は、合唱 ♪ きっと明日はいい天気~ きっと明日はいい天気~ ♪♪

2年生は、プロ顔負けの劇とけん玉の技の披露

3年生は、「あいうえお」の文字で気持ちを伝えます。最後は「『う』れしいスタートに」

4年生は、合奏「ひまわりの約束」この日のために一生懸命練習し、すてきな音色でした。

5年生は、今まで見てきた6年生の「すごい」「かっこいい」「自分もこうなりたい」を一人一人が言葉で伝えました。

感慨深く、見入る6年生 ↓ ↓ ↓

(6)6年生から・・・今日の会を工夫して企画・実施してくれた在校生へのお礼と「これからの上西小を頼むね」の気持ちを込めて、手作りの雑巾をプレゼントしました。

さらに、6年生から各学年へのメッセージ動画も、サプライズ放映です。

こんな感じで、6年教室から6年生一人一人がメッセージを添えて流しました。

(7)学校長の話

5年生を中心とした児童会を含め全校生の知恵と工夫の結集で、感動だらけの素晴らしい会になりました。子どもたちの様子を一部始終見とどけると「ゆずりは」という植物(樹木)と重なりました。春になると、小さな若芽が枝から頭を出します。春への準備が整った合図です。それを感じた大きな古い葉が、「あとはよろしくね」と落葉していくものです。世代交代ですね。

(8)終わりの言葉・・・児童会室に設置した本部も無事、任務終了です。

6年生も安心して、最高学年のバトンを引き継ぎ、上西小を巣立つことができそうです。

スケート教室に行ってきました。

2月3日(木)に4年生と6年生がスケート教室に行ってきました。

場所は、宇都宮市城南にある「宇都宮市スケートセンター」です。

栃木県では、お隣の日光市で「いちご一会国体」の冬季大会が実施されていたり、北京オリンピックの開催も目前だったりと、タイムリーな時期でした。

初めてスケート靴をはく子から、何度か経験のある子まで様々でしたが、センター職員さんからの初心者指導を受けるなどし、慎重に、あるいは豪快に挑戦していました。

まずは4年生の様子です↓

続いて6年生↓

たっぷり滑って(転んで)楽しんだ子どもたちでした。

羽生 結弦さんの4回転半が、どれほどの「偉業」なのか実感したことでしょう。

その後、個人でスケートセンターに行った子もいます。宇都宮市在住の児童は無料で利用できるので、これを機に、オリンピック・金メダルを目指すのもいいですね!

ミヤリーちゃんが来校しました!

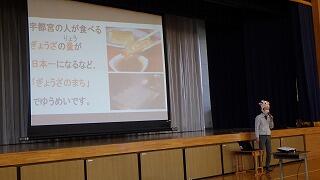

1月28日(金)に3年生の社会科の学習の一環で、広報広聴課の職員(渡部さん)から宇都宮市の特産物や名所等に関するお話を伺いました。広報用の動画を観たり、クイズに答えたりしながら、自分たちの住む宇都宮市の「よさ」を実感していました。「大谷」についての質問「この観音様の名前は何でしょう?」には、「大谷観音」「令和観音」「平和観音」の3択から、全員が「平和観音」と答えることができました。さすが!実際に校外学習で見学してきたところです。学びが生かされていますね。

この学習は、総合的な学習の時間に高学年で実施する「宇都宮学」にもつながっていきます。このように各学年の学習は、単元や各教科、次の学年へと系統的に関連しているものです。

【体育館で渡部さんのお話】

最後に、宇都宮市のマスコットキャラクター ミヤリーちゃんの登場です!

そうそう、こんなクイズもありました。「ミヤリーちゃんの頭の上に載っている小さなマスコットの名前は何でしょう?」

答え「ハッピちゃん」です。宇都宮市の木 イチョウの葉と「ハッピー」をかけているのだそうです。全員で集合写真を撮りました。

今回の学習には、直接参加していない他の学年も、大サービスで。

【1年生】

【2年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

ミヤリーちゃんも感染対策のため触れてはいけないとのことで、少し離れた関わりでしたが、宇都宮市民である児童全員、ご対面できました。

親子ふれあい学習(1年生)を実施しました。

1月20日(木)、1年生の親子ふれあい学習を実施しました。

4月の入学当初から導入されている一人一台端末の「クロームブック」を使い親子で活動しました。この日は、ICT支援員の菊池先生にいつものようにサポートしていただく予定でしたが、いやいや・・・子どもたちはすっかりクロームブックを使いこなし、お父さんやお母さんをリードしていました。

【活動1】

子どもが描いた「家族の絵」をカメラ機能で撮影し取り込み、ジャムボードを活用して、家族の「いいところ」を付箋に記入する。

【活動2】

ジャムボードを使って、「〇〇さんVS△△さん」の2家族で、しりとり合戦をする。

本校の子どもたちは、毎日クロームブックを持ち帰り、家庭で充電する流れになっています。宿題や自主学習にも活用しています。他の学習道具と同じように大切に扱い、翌日忘れずに持参することにも慣れてきました。

「親子ふれあい学習」でこのような活動をする時代が到来したことを改めて感慨深く思います。

冒険活動教室に行ってきました。

1月14日(金)~15日(土)の1泊2日で、5年生18名が冒険活動教室に行ってきました。

場所は、篠井地区にある「うつのみや平成記念子どものもり公園 宇都宮市冒険活動センター」です。

この活動は、宇都宮市の小学校5年生が対象となり、次の三つのねらいに基づいて、学校ではできない体験をするものです。

(1)豊かな自然とふれ合おう。

(2)仲間と協力し助け合うことのすばらしさを知ろう。

(3)自然の中でたくましく活動しよう。

2日間の子どもたちの様子を少しご紹介します。

【1日目 午前中】子どものもり探検ゲーム

班ごとに園内にある問題(課題)を解き、正答数と所要時間を競います。この活動をとおして、園内の様子や様々な自然について知ることができました。

【1日目 午後】イニシアティブゲーム

こちらも班ごとに、班員の知恵を集結して、ジャイアントシーソー、蜘蛛の巣、モホークをウォーク等の様々な課題に挑戦します。これらの課題をクリアするには、意欲や粘り強さ、思いやり等のいわゆる「非認知能力」と言われるものが必要です。

【夕食】レストランにて

コロナ対策での静かな食事ですが、メニューは子どもたちの大好きなものばかり・・・「若鳥の唐揚げ・白身魚フライ・スパゲティ・ポテトフライ・生野菜サラダ・ヨーグルト」等、昼間の活動量も多かったこともあり、みんなきれいに食べていました。

【食事のあとの星空観察会】

理科の学習と関連させ星空観察をしました。一人一つずつ星座早見表を活用し、オリオン座や北斗七星、カシオペア座などを探します。冬の澄んだ空気の中、人工的な光のない環境で観る星の輝きに感動です。

【班長会議】

一日の活動は、「やりっぱなし」ではありません。班長が集まり、各活動や生活の仕方などの反省点や成果などを出し合い、翌日の活動につなげます。

【2日目 午前中】杉板焼き

「火おこし」からの挑戦です。今は、スイッチ一つで火がついたり、温まったりと便利な時代です。昔の人の暮らしの工夫や苦労を体感できたでしょう。

各々が杉板を焼き、炭を落とし、絵付けし、自分の部屋のプレートや表札などに仕上げました。

【2日目 午後】ウォールクライミング

アリーナに設置されたほぼ垂直の壁のぼりに挑戦です。足をかけるところ、手を伸ばす場所など、試行錯誤し、怖さと向き合いながら、全員クリアすることができました。数人の子どもたちの涙の訳は、「怖さ」の入り混じった達成感。学校の生活では味わう頃のできない体験でした。

当初の三つのねらいを十分に達成できた2日間でした。

明日からの学校生活に生かし、4月からは最上級生!よろしくお願いしますね。