文字

背景

行間

上河内西小学校のホームページへようこそ。学校の取組や子どもたちの様子をお伝えします。ぜひご覧ください。

日々の様子

PTA学校美化委員会による除草作業

7月6日(水)に、PTAの学校美化委員会の方々が除草作業をしてくださいました。6月に、子どもたちが縦割り班で協力して植えた、マリーゴールドやベゴニアが咲いている花壇がとてもきれいになりました。学校美化にご協力いただき、ありがとうございました。

GIGA情報 4年生 体育

4年生では、秋の運動会に向けて、表現活動で踊るソーラン節の準備を進めています。

4年生にとっては、初めてのソーラン節。

今日は、クロームブックを使って、それぞれがお手本動画を見ました。この動画を見ながら、夏休みにも練習し、秋の運動会では、素晴らしい踊りを披露できるようにしていきます。

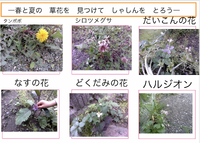

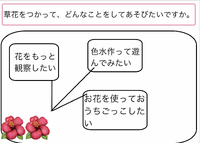

GIGA情報 2年生 生活科 草花で遊ぼう

先日、クロームブックのカメラ機能を使って、校庭で見つけた草花を撮影しました。また、クロームブックを持ち帰り、家でも咲いている花を撮影しました。

今日は、見つけた草花をグループの友達に紹介しました。分からない草花があっても、友達に聞けば、あっという間に分かってしまいます。それでも、分からない場合は、図鑑やインターネットを使って、調べました。インターネットを使って調べるときに、「6月の花」「黄色」「校庭」などキーワードを入力すると調べたい花が見つけやすいことを学びました。

その後、草花でどんな遊びをしたいか考えました。「色水」や「かんむり作り」など、やりたいことがたくさん。次の生活科の時間に、みんなで遊びたいと思います。

GIGA情報 1年生 初めてのクロームブック・カメラを使ってみよう

6月2日

1年生がクロームブックを初めて触りました。子どもたちは,初めてのクロームブックにどきどきわくわく。

先生と一緒に初期ログインとパスワードの設定を行いました。青砥先生からクロームブックの起動とシャットダウンを教わり,一生懸命パスワードを入力しました。秋頃には1人で入力できるといいですね。

6月9日

今回はクロームブックのカメラを使います。

先生の動きを真似しながら,初めてクロームブックをタブレットモードにし,隣の友達をカメラで撮影しました。

これでカメラの使い方は,ばっちりです。これから,植物や生き物の観察で,カメラを使っていきます。

GIGA情報 5年生 学活「冒険活動教室についてまとめよう」

4月に実施した冒険活動教室のまとめについて、Googleスライドを活用してグループで共有しながら作っています。

来年参加する4年生に施設や活動内容を紹介するために、写真などを取り入れて、グループで1つのスライドにまとめています。共同編集機能を利用することで、同時に作業することができるため、大変便利です。文章や写真だけでなく、アニメーションも設定し、表現を工夫するなど、クロームブックを使いこなしています。

GIGA情報 2年生 算数

算数「たし算」の学習で,学んだことを使って、100円で買えるおかしの買い方を考えました。

スクールタクト※1を使うことで,お互いの買い方を紹介し合い、100円で買えるのかを確かめ合いました。

かごにお菓子のイラストを動かすことで、子どもたちは、実際にお買い物に行っているつもりになり、夢中になって学習に取り組んでいました。

※1 スクールタクトとは、児童の学習状況をリアルタイムに確認することができたり、子ども同士で回答をきょうゆうしたりすることのできる授業支援システムです。

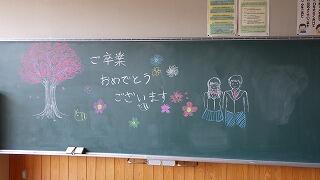

卒業式㊗

3月17日(木)令和3年度卒業式を挙行しました。

コロナの収束しない中、当日までひやひやでしたが、無事、この日を迎えることができました。

本校は、1年生~5年生の在校生全員参加の卒業式です。「少人数だから」「体育館が広いから」だけではありません。この日のために、全員が日頃から感染対策をしっかりと向き合い、たった2回の全体練習に全力を注ぎ、「ぶっつけ本番の卒業式になるかもしれない」という覚悟と緊張感をもって乗り越えた数日間の結果です。

本日は晴天なり。

式は、10:00スタート。(式中の写真がなくて申し訳ありません)

14名の卒業生が、いつにもまして凛とした表情で卒業証書を受け取り、自分の夢を堂々とステージ上で語りました。とても立派な姿に胸が熱くなりました。

「別れの言葉」は、もちろん、在校生と卒業生の掛け合いです。一堂に会した練習はたったの2回でしたが、この数週間、各学年が教室でしっかり練習を重ねました。みな、気持ちのこもったいい声、心地よい響きでした。

最後に、マスクをしたままでしたが、校歌斉唱。

♪ ああ 上河内西小学校 われらの母校 みんなの母校 ♪

式の後は、在校生による歓送。

14名の卒業生のみなさん、

たった一度しかない人生です。生きることを楽しんでください!

卒業、おめでとう!

図書バッグありがとう集会

3月15日(火)に図書委員会が企画・運営の「図書バッグありがとう集会」がありました。

上西小の子どもたちは、読書が大好きです。登校するやいなや、「図書バッグ」をもって嬉しそうに図書室に向かいます。

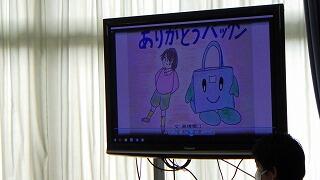

これが、その「図書バッグ」です。

かなり使い込んでいる様相のこのバッグは、今から15年前に地域のボランティアさんが子供たちのために手作りしてくださったものです。かなりの働きぶりで、少々くたびれてきた様子、もうこれ以上酷使もできません。

そこで、図書委員を中心に考えたのは、「図書バッグありがとう集会」を開いて、手作りしてくださったボランティアさんにはもちろん、バッグにも感謝の気持ちを伝えることで、きちんとバッグとお別れしようということになりました。

今回は、コロナ対策で放送室(スタジオ)と各教室をつなぎます。(長い期間、使用できなかったスタジオがリニューアル再開し、初使用です!)

まずは、図書委員から、この会の趣旨の説明です。カメラマンは教務主任。原稿を片手に運営する図書委員の6年生3名です。

次に、図書バッグの「バックン」が主人公紙芝居上映。こちらは、なんと自作の紙芝居。ストーリーは図書館司書業務の髙橋先生、絵画担当は、学校支援業務(学力向上担当)の村松先生です。語り手は、もちろん図書委員会のフルメンバーです。

紙芝居の終末では、長きに渡り、活躍してくれた図書バッグのリメイク(新しい形に生まれかわる)提案などもありました。当たり前のように使用していた図書バッグですが、本だけでなく、様々な思い出もつまっていることを改めて感じました。

最後に校長からの話です。

例えばですが・・・

6年生の「多読賞」の斎藤 聖羅さんは、この1年で245冊の本を読みました。

聖羅さんの図書バッグには、1年間で245冊の本が入って運ばれました。

一年間で245冊が 15年間で・・・3675冊!!

一つの図書バッグには、15年間でこんなにも多くの本が入って、大切に読まれていたことになります。お世話になったバッグとは、お別れになりますが、感謝の気持ちを込めて、これからもたくさん本を読み、心を耕しましょうね。

バックン、ありがとう。

来年度の登校班編成をしました。

3月11日(金)業間に、来年度の新しい登校班編成をしました。

地域の支部(育成会・子供会)から提出された案に基づき、新登校班で整列します。6年生はいるけれど、6年生は入りません。担任から予め聞いていた自分の班の番号の表示の所に並びます。さあ、1年生から5年生、できるかな・・・。

はい。一人も迷うことなく整列できました。

次は、各班でメンバー・通学路・集合時刻等の確認です。地区担当の教員がいますが、新班長さん(5年・4年)が自覚をもって、しきっていました。頼もしい!

週明け、14日(月)から、この新しい班で登校です。これまで班長だった6年生は、最後尾から見守ってくれます。引き続き、安全に登校してください。

このように、バトンの受け渡しが着々と進んでいます。頼もしくもあり、寂しくもありますが、こうして伝統は受け継がれていくのですね。

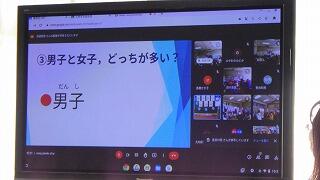

「6年生を送る会」を実施しました。

2月25日(金)に「6年生を送る会」を実施しました。コロナのまん防期間・短縮日課の中でしたが,5年生中心の児童会で知恵を出し合い,工夫・協力しながらの決行となりました。GIGAスクール構想元年の子どもたち,さすがです。クロームブックを駆使し,グーグルミートで6年生と各学年をつなぎ,あいさつ・各学年の出し物・お礼の言葉などを,まるで一堂に会しているかのように行うことができました。

その様子を、プログラムに沿ってご紹介します。

(1)はじめの言葉・・・児童会室に本部を設置し、児童会役員と担当教員がここで進行します。

(2)在校生代表あいさつ・・・教室では、こんな感じでテレビに映ります。

(3)プレゼント贈呈・・・コサージュ(胸に付ける花)、2年生作成のメダル4年生作成のフォトフレーム、在校生からの手紙

(4)上西クイズ・・・児童会の5年生が中心に考えた「上西小に関するクイズ」に全校生で挑戦しました。

例えば、こんな問題「上西小の児童数は99人ですが、男子と女子はどちらが多いでしょう?」

または、こんな問題「校長先生の名前を漢字で書くと、正しいのは次のうちどれでしょう?」

さらに、「上西小のキャラクターの『はぐろちゃん』のイラストは、次のうちどれでしょう?」などなど、難問も。

もちろん、6年生の中には全問正解者がいました。6年間通った学校ですものね。

(5)6年生へのメッセージ動画・・・各学年が6年生への感謝の気持ちを込めて、予め撮影しておいた動画を一挙放映です。

1年生は、合唱 ♪ きっと明日はいい天気~ きっと明日はいい天気~ ♪♪

2年生は、プロ顔負けの劇とけん玉の技の披露

3年生は、「あいうえお」の文字で気持ちを伝えます。最後は「『う』れしいスタートに」

4年生は、合奏「ひまわりの約束」この日のために一生懸命練習し、すてきな音色でした。

5年生は、今まで見てきた6年生の「すごい」「かっこいい」「自分もこうなりたい」を一人一人が言葉で伝えました。

感慨深く、見入る6年生 ↓ ↓ ↓

(6)6年生から・・・今日の会を工夫して企画・実施してくれた在校生へのお礼と「これからの上西小を頼むね」の気持ちを込めて、手作りの雑巾をプレゼントしました。

さらに、6年生から各学年へのメッセージ動画も、サプライズ放映です。

こんな感じで、6年教室から6年生一人一人がメッセージを添えて流しました。

(7)学校長の話

5年生を中心とした児童会を含め全校生の知恵と工夫の結集で、感動だらけの素晴らしい会になりました。子どもたちの様子を一部始終見とどけると「ゆずりは」という植物(樹木)と重なりました。春になると、小さな若芽が枝から頭を出します。春への準備が整った合図です。それを感じた大きな古い葉が、「あとはよろしくね」と落葉していくものです。世代交代ですね。

(8)終わりの言葉・・・児童会室に設置した本部も無事、任務終了です。

6年生も安心して、最高学年のバトンを引き継ぎ、上西小を巣立つことができそうです。