文字

背景

行間

学校日誌

立志式(2年生)

6校時、体育館で立志式が行われました。例年は、立志スキー教室が行われていましたので、宿舎の会場をお借りして実施していましたが、コロナ禍のためスキーが中止となり、立志式のみ体育館で執り行いました。

代表3人による立志の決意表明後、2学年教員と生徒による「立志記念演奏会」が開催されました。ピアノ、トランペット、歌、ダンスと、どれも完成度の高いパフォーマンスを見せてくれました。立志という節目を迎えた生徒たちが、将来に向けて志を立て、希望に満ちて生きていけることを願っています。

生徒会朝会(給食委員会)

調理員代表の挨拶 発表風景 教室での視聴風景

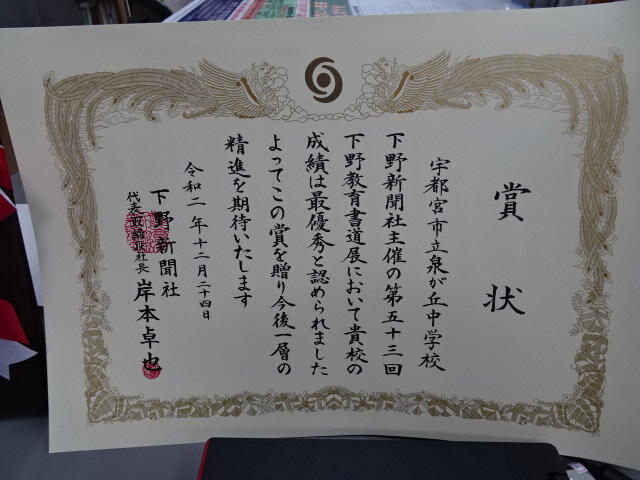

各種表彰

今年度は、各種の大会が中止となり、生徒の活躍を賞賛することができる場面が少なくなっています。スポーツ関連だけでなく、文化関連の各種大会もコンクールや展覧会が中止となり、審査(含ビデオ)のみの実施なっています。そんな中、書道・ポスター・吹奏楽等で活躍した生徒の表彰式を行いました。

今回は、下野教育書展において本校の成績が最優秀と認められ、下野新聞社長賞を受賞しました。賞状と盾をいただいたので、全校生に紹介しました。

1,2年生の実力テストを実施しました。

3年生は通常授業でしたが、1,2年生は実力テストを実施しました。3年生はすでに私立高校の試験で忙しく緊張した毎日を過ごしていたことと思いますが、1,2年生も今回のテストに対してかなり気合が入っていたようです。

テスト終了後の2年生に感想を聞いてみました。

「中間や期末よりも難しかった。時間が足りない教科があった」

「冬休み中に勉強したところが出ていてラッキーだった」

「もっとしっかり勉強しておけばよかった……」

などなど。

実力テストは中間・期末といった定期テストに比べて範囲も広く、対策が難しかったようですね。しかし、この実力テストの振り返りが、自分の実力を底上げするチャンスです。テスト直し、弱点の補強、がんばってくださいね。

新しい年を迎え、次の目標は見えてきたでしょうか。コロナ禍の中ではありますが、泉が丘中生にとって、2021年が実り多い1年になりますように……。

生徒会朝会(保健委員会)

水曜日は、各種の朝会を実施しています。コロナウイルス感染症対策のため、テレビ放送で行い、各教室でテレビを見る形で行っています。

今回は、感染症の予防について、保健委員会の発表がありました。ウイルスの種類、感染経路、感染対策の具体的な方法や注意点等を、スライドで示しての発表だったので、とても分かりやすい内容でした。全校生が体育館に集まることが少なくなり寂しさは感じますが、時間を有効に使えるようになっているのは間違いありません。夏は暑く、冬は寒いということがないのも利点です。

教室で視聴する生徒 放送室の保健委員

第2学年保護者会

本日の第6校時、第2学年保護者会を開催しました。1月のスキー教室についての説明、学習や生活についての話をしました。昨年、1泊2日で実施していたスキー教室は、コロナウイルス感染症拡大防止のため、日帰りでの実施となりますが、意義ある学校行事となるよう取り組んでいきたいと思います。

学習と生活については、来年度最高学年となるという意識を高めていけるように、学習指導主任及び学年生徒指導担当が話をしました。受験対策テキスト等の紹介も行いましたので、お子様とよくご相談いただければと思います。

新入生保護者説明会

12月18日(金)、来年度の新入生保護者説明会が、体育館2階で行われました。新型コロナウイルス感染症拡大やこの冬一番の寒さということで、限られた時間での説明会となりましたが、多くの保護者の皆様にご参加いただきありがとうございました。

説明会の折に質問できなかったとや不安なことがある場合は、学校の方へお問い合わせください。今年度は、小学校6年生の中学校訪問が、市立中学校全てで中止になったため、中学校紹介の動画を各小学校にお送りして見ていただく予定です。

冒険活動教室

12月16日(水)、1年生が冒険活動教室に行ってきました。例年は2泊3日で実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、市内の小中学校全校が日程を変更し日帰りでの実施となりました。日帰りでの実施ということで、感動や達成感を味わうことができる活動として、四山登山(ショートコース)を行いました。今年一番の寒さの中でしたが、活動を終えた生徒はみんな最高の笑顔でした。「冒活に最高の“思い出”を探しに行こう!」というスローガンは、全員達成できたのではないかと思います。

駅東公園清掃(2年生)

11月24日(木)に実施した1年生に続いて、今日は2年生が駅東公園清掃を行いました。今年度、2年生は宮チャレが中止となり、社会体験活動を行うことができませんでした。少しでも地域社会との関りをもつことができる活動はないかということで、これまで地域学校園の活動として実施していた駅東公園清掃を、ボランティア活動として位置づけ2年生も実施しました。今回も、「いちご一会とちぎ国体」のオールとちぎプロジェクトの一環として、全員が応援バンダナをつけて作業に取り組みました。

授業研究会(学級活動)

第5校時に、1年5組で学級活動の研究授業を行いました。新型コロナウイルス感染症対策のため、4階オープンスペースに机と椅子を出して授業を行いました。16日(水)に迫った冒険活動に向け、「学級の現状を話し合い、学級ならではの目標を考えよう」ということで、話合い活動を行いました。問題解決のため、よりよい目標をつくろうと積極的に意見や考えを述べ合うことができていました。これからの学校生活や冒険活動が楽しみになる授業になりました。

表現運動の発表

保健体育の授業で、1・2年生は表現運動を行っています。昔は、男子が剣道を学習しているときに、女子が表現運動を学習するということがありました。しかし、今は男女共修となり、表現運動や剣道を男女共に学習するようになっています。今日の2年生の4・5・6組の男子の授業は、ステージ上での各グループの発表でした。軽快な動きとはいきませんが、各グループ楽しくダンスをしていました。

第2学年体育祭

体育祭が中止となったために、学年ごとに実施してきた代替の体育祭を、2年生が実施しました。1・3年生に負けない盛り上がりが見られました。勝利すると大きく手を挙げて喜ぶ姿を見ていると、2時間だけという限られた時間ですが開催できて本当に良かったと思います。2年生は、「玉入れ」「綱引き」「全員リレー」を行いました。種目名だけを見ると、いつもの体育祭と変わりませんでしたが、種目によりマスクをしての参加というのが大きな違いです。優勝は2年1組でした。

校内美化活動(落ち葉清掃)

第2学年の保護者の皆様が、校内美化活動(落ち葉清掃)を行ってくださいました。先週は3年生の保護者の皆様に参加いただきましたが、今日は2年生の保護者の皆様にご協力いただきました。多くの落ち葉があちらこちらに山になっていましたが、みるみる消えていきました。毎年PTA活動として、2・3年生の保護者の方々が落ち葉さらいをしてくださり大変助かっています。忙しい中ご協力いただきありがとうございました。保護者の皆様、お疲れ様でした。

駅東公園清掃(第1学年)

昨年度まで、小中一貫教育の取組として今泉小学校と合同で実施していた駅東公園清掃を、今年度は中学校単独で実施しました。銀杏の落ち葉で駅東公園は黄色い絨毯が敷かれたようでしたが、生徒と第1学年のPTAの皆さんとの1時間ほどの作業の結果、大きなビニール袋で197袋も集めることができました。ボランティア活動が全て中止なっているだけに有意義な活動となりました。

なお、「いちご一会とちぎ国体」のオールとちぎプロジェクトの一環として、全員が応援バンダナをつけて作業に取り組みました。

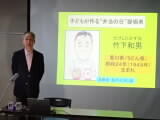

土曜授業

新型コロナ感染症拡大防止のため、保護者の方に参観いただくことができませんでしたが、地域協議会の方々に道徳の授業参観(廊下から)と教育講演会の聴講(理科室)をしていただきました。道徳の授業では、各クラス担任の個性を活かしながら工夫された授業が展開されていました。また、教育講演会では、お弁当の日の提唱者である竹下和男先生に、「お弁当の日が、生きる力を育て、学力を伸ばす!」と題して約一時間の講演をいただきました。弁当の日のもつ意味の深さを考えさせられるすばらしい講演でした。

2学期中間テストが実施されました。

また、3年生はそれにあわせて実力テストでした(3年生の中間テストは9日に行われました)

↑みんな真剣そのもの

1年生も、定期テストに慣れてきたころでしょうか。計画的に学習を進めていた生徒が多かったようです。2年生も、中学校生活の後半戦に入り、ますます気合が入っていました。3年生の実力テストはマークシート方式。私立受験を意識して慎重にマークした生徒のみなさんも多かったのではないでしょうか。

今週は土曜授業があります。早ければ、明日返ってくる教科もあるかもしれませんね。生徒のみなさん、お疲れさまでした。

校内美化活動(落ち葉清掃)

第3学年保護者の皆様が、校内美化活動(落ち葉清掃)を行ってくださいました。40名以上の皆様にご参加いただきました。本校には、ケヤキをはじめ大きな落葉樹が数多くあり、秋になると驚くほどの落ち葉に悩まれています。毎年PTA活動として、2・3年生の保護者の方々が落ち葉さらいをしてくださり大変助かっています。忙しい中ご協力いただきありがとうございました。保護者の皆様、お疲れ様でした。

第3学年体育祭

10日(火)の第1学年の体育祭に続いて、今日は3年生が学年体育祭を実施しました。3年生は、中学校最後の体育祭が中止となり、寂しい思いを抱いていたことと思いますが、その気持ちを晴らすかのようにとても盛り上がった学年体育祭となりました。優勝は3年5組でしたが、各クラスとも優勝に向けて一つになっていく様子がとても印象的でした。2時間という限られた時間ではありましたが、思い出に残る時間になったことと思います。

お弁当の日に向けて

地域学校園では、今年度11月27日(金)を「お弁当の日」として設定しています。お弁当の日向けて、1年生を対象に栄養教諭による「バランスのよいお弁当を考えよう」の授業を行いました。①食に興味・関心をもつ、②食事を作る人や食材に感謝の気持ちをもつ、③自分に合った分量を知る、④色んな調理ができるようになることを目的に平成20年度より「お弁当の日」を実施しています。小学生の時から、しっかりと自分で作ることができていたお子さんも多いこととは思いますが、保護者の皆様のお支援とアドバイスをお願いします。

第1学年体育祭

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった体育祭の代替として、学年体育祭を行うこととなりました。そのトップバッターということで、1年生が今日の5・6校時に実施しました。得点種目は、ラジオ体操、全員リレー、台風の目、綱引きです。保健体育の授業の中で、やり方を確認して練習しただけでしたが、各クラスとも一致団結して学年体育祭を盛り上げ楽しむことができていました。見事優勝を勝ち取ったのは4組でしたが、お子様のクラスの結果はどうだったでしょうか。