文字

背景

行間

今日の東っ子

学校の様子

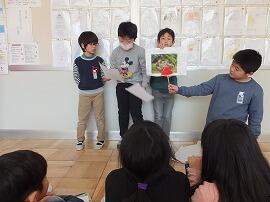

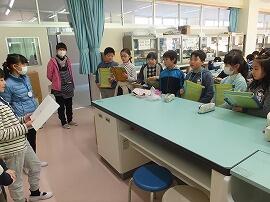

◆2月28日(火)3年生・わくわくチャレンジ発表会

3年生が,総合的な学習の時間に自分たちが住んでいる地域の名所や旧跡を調べ,まとめたものを2年生や保護者の皆様に発表しました。

本校の地域には,たくさんの名所や旧跡がありますが,その中から二荒山神社,おしどり塚,興禅寺,およりの鐘,八坂神社,清厳寺,ふくべ洞を調べました。

聞き手を意識することで,声の大きさ,間の取り方,発表の仕方などを学習することができました。

堂々と発表する3年生の姿は,2年生にとってもよい学習となったことでしょう。

本校の地域には,たくさんの名所や旧跡がありますが,その中から二荒山神社,おしどり塚,興禅寺,およりの鐘,八坂神社,清厳寺,ふくべ洞を調べました。

聞き手を意識することで,声の大きさ,間の取り方,発表の仕方などを学習することができました。

堂々と発表する3年生の姿は,2年生にとってもよい学習となったことでしょう。

◆2月27日(月)音楽集会

3月16日の卒業式まで,6年生の学校生活も残りわずかになりました。今日の音楽集会では,全校生で初めて卒業式で歌う「旅立ちの日に」を練習しました。

「♪しろいひかりのなかに~♪」が流れると,卒業の日がぐっと近づいたような気持ちになります。下級生が,6年生のために,精一杯美しい声を響かせていました。

「♪しろいひかりのなかに~♪」が流れると,卒業の日がぐっと近づいたような気持ちになります。下級生が,6年生のために,精一杯美しい声を響かせていました。

◆2月24日(金)卒業バイキング給食

6年生の子どもたちが楽しみに待っていた,卒業バイキング給食が,6年生全員参加で行われました。主食は,麦入りごはん,チキンライス,ライ麦パンのセルフフルーツサンド,カルボナーラスパゲティーです。

主菜は,さばの味噌煮,チキンナゲット,焼き肉,ハムステーキです。

副菜は,サニーレタスとミニトマトのサラダ,レンコンサラダ。汁物は,味噌汁が付きました。

デザートは,ミニイチゴパフェ,レモンゼリー,桃のフルーチェ,そしてイチゴやバナナ,オレンジなどのチョコフォンデューです。

一度では,取りきれないメニューです。何度もおかわりをして卒業バイキング給食を楽しみました。

食べ盛り,育ち盛りの6年生,山ほどあったメニューを学校栄養士さんと給食調理員さんへ感謝の気持ちをもってしっかりと食べました。

主菜は,さばの味噌煮,チキンナゲット,焼き肉,ハムステーキです。

副菜は,サニーレタスとミニトマトのサラダ,レンコンサラダ。汁物は,味噌汁が付きました。

デザートは,ミニイチゴパフェ,レモンゼリー,桃のフルーチェ,そしてイチゴやバナナ,オレンジなどのチョコフォンデューです。

一度では,取りきれないメニューです。何度もおかわりをして卒業バイキング給食を楽しみました。

食べ盛り,育ち盛りの6年生,山ほどあったメニューを学校栄養士さんと給食調理員さんへ感謝の気持ちをもってしっかりと食べました。

◆2月22日(水)6年生を送る会②

10分間の休憩後,キッズ班で6年生と最後のゲームで交流しました。最初は,班全員で手をつないでフラフープをくぐるゲームです。

2つ目のゲームは,音楽が止まるまでボールを隣の人へ渡すゲームです。最後にボールを持っていた人は,班の全員とハイタッチ!!

6年生を送る会も終盤です。6年生へ,卒業式で付ける祝花と班全員のメッセージと写真が載っているカレンダーのプレゼントです。

6年生から下級生へ,家庭科の時間に製作した花ふきんが贈られました。代表で6年生を送る会実行委員長が受け取り,各学級で給食の配膳台を拭くのに使われます。

最後は,6年生からの出し物。1時間目から5時間目までの授業を模して,お笑いや恋ダンスなど,楽しいパフォーマンスが繰り広げられました。

6年生と一緒に過ごす学校生活も残りわずかとなりました。6年生の中学校での活躍を下級生一同,願っています。

2つ目のゲームは,音楽が止まるまでボールを隣の人へ渡すゲームです。最後にボールを持っていた人は,班の全員とハイタッチ!!

6年生を送る会も終盤です。6年生へ,卒業式で付ける祝花と班全員のメッセージと写真が載っているカレンダーのプレゼントです。

6年生から下級生へ,家庭科の時間に製作した花ふきんが贈られました。代表で6年生を送る会実行委員長が受け取り,各学級で給食の配膳台を拭くのに使われます。

最後は,6年生からの出し物。1時間目から5時間目までの授業を模して,お笑いや恋ダンスなど,楽しいパフォーマンスが繰り広げられました。

6年生と一緒に過ごす学校生活も残りわずかとなりました。6年生の中学校での活躍を下級生一同,願っています。

◆2月22日(水)6年生を送る会①

5年生と代表委員の皆さんが中心となって企画・準備された,心温まる6年生を送る会が,盛大に行われました。

花のアーチの下を歩いて,6年生が入場しました。

1年生からは,登校班や読み聞かせなど,お世話になったことへの感謝の気持ちが伝えられました。

2年生からもキッズ班での活動など,様々な場面でお世話になったことへの感謝の気持ちをグループ毎に伝えられました。

3年生からも,清掃活動やクラブ見学など,お世話になった6年生への感謝の気持ちが伝えられました。

4年生からは,一緒に活動したクラブ活動ごとに感謝の気持ちが伝えられました。

今日の6年生を送る会を計画・準備してきた5年生の呼びかけからは,6年生への感謝の気持ちとともにバトンを引き継ぐ決意が感じられました。

合唱部の皆さんから歌のプレゼント。澄み切ったハーモニーが,体育館に響き渡りました。

1~5年生全員で心を込めて,♪Best Friend♪の替え歌を6年生へ届けました。

花のアーチの下を歩いて,6年生が入場しました。

1年生からは,登校班や読み聞かせなど,お世話になったことへの感謝の気持ちが伝えられました。

2年生からもキッズ班での活動など,様々な場面でお世話になったことへの感謝の気持ちをグループ毎に伝えられました。

3年生からも,清掃活動やクラブ見学など,お世話になった6年生への感謝の気持ちが伝えられました。

4年生からは,一緒に活動したクラブ活動ごとに感謝の気持ちが伝えられました。

今日の6年生を送る会を計画・準備してきた5年生の呼びかけからは,6年生への感謝の気持ちとともにバトンを引き継ぐ決意が感じられました。

合唱部の皆さんから歌のプレゼント。澄み切ったハーモニーが,体育館に響き渡りました。

1~5年生全員で心を込めて,♪Best Friend♪の替え歌を6年生へ届けました。

◆2月21日(火)6年生を送る会の準備

明日に迫った6年生を送る会の会場準備を5年生が心込めてしていました。

お世話になった6年生へ,明日は感謝の気持ちを精一杯表します。

お世話になった6年生へ,明日は感謝の気持ちを精一杯表します。

◆2月17日(金)新入生保護者説明会

37名の新入生の保護者の皆様にお集まりいただき,PTA活動や給食費等の口座振替,入学までの準備などについて説明会を行いました。

最後に,下校班を編成したり,お迎え当番を決めたりしました。教職員一同,お子様のご入学を楽しみにお待ちいたしています。

最後に,下校班を編成したり,お迎え当番を決めたりしました。教職員一同,お子様のご入学を楽しみにお待ちいたしています。

「各種たより」更新情報

図書だより 保健だより 食育だより

更新しました。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

更新しました。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

◆2月15日(水)3年生・食味体験

3年生が社会科の学習で,東田んぼ米でおにぎりを作り,七輪で炭をおこして焼きおにぎり作りに挑戦しました。

丸めた新聞紙の上に細いマキをのせ,その上に炭をのせて火を着けました。新聞紙に火が着いたら,うちわであおぎます。

ふだん便利な生活に慣れている子どもたちにとって,一つ一つが貴重な体験です。

何度もひっくり返しながら焼きました。いい匂いがしてきました。

「今まで食べたおにぎりの中で一番おいしい!!」 どのグループも上手に炭をおこして,おいしい焼きおにぎりができました。

丸めた新聞紙の上に細いマキをのせ,その上に炭をのせて火を着けました。新聞紙に火が着いたら,うちわであおぎます。

ふだん便利な生活に慣れている子どもたちにとって,一つ一つが貴重な体験です。

何度もひっくり返しながら焼きました。いい匂いがしてきました。

「今まで食べたおにぎりの中で一番おいしい!!」 どのグループも上手に炭をおこして,おいしい焼きおにぎりができました。

◆2月14日(火)1年生・授業参観

先週,学級閉鎖のために実施できなかった授業参観・懇談会を1年生が,行いました。入学してからできるようになったことを一人一人,みんなの前で堂々と発表しました。大きな声で発表する姿や友達の発表を真剣に聞く姿に大きな成長を感じることができました。

いい姿勢や縄跳びを見せてくれたお友達もいました。お忙しい中,ご参観いただき誠にありがとうございました。

いい姿勢や縄跳びを見せてくれたお友達もいました。お忙しい中,ご参観いただき誠にありがとうございました。

◆2月14日(火)4年生・総合的な学習発表会

4年生が,自分たちの生活と環境,身近なリサイクルなどについて調べてきたことを3年生と保護者の皆様に発表をしました。

ふだん使っているトイレットペーパーや牛乳パックについて調べ,リサイクルの重要性や節約の大切さを訴えました。

アルミ缶のリサイクルについて国ごとに比較したり,実際にアルミ缶をリメイクしたりしてリサイクルの大切さを伝えていました。

紙ができるまでを調べて,自然を大切にすることの重要性を訴えました。

発表の仕方も実物投影機を使って分かりやすく伝える工夫をしました。発表会を熱心に聞いていた3年生も内容ばかりでなく,発表の仕方についても多くのことを学んだことと思います。

ふだん使っているトイレットペーパーや牛乳パックについて調べ,リサイクルの重要性や節約の大切さを訴えました。

アルミ缶のリサイクルについて国ごとに比較したり,実際にアルミ缶をリメイクしたりしてリサイクルの大切さを伝えていました。

紙ができるまでを調べて,自然を大切にすることの重要性を訴えました。

発表の仕方も実物投影機を使って分かりやすく伝える工夫をしました。発表会を熱心に聞いていた3年生も内容ばかりでなく,発表の仕方についても多くのことを学んだことと思います。

◆2月13日(金)音楽集会

2月22日(水)の6年生を送る会で歌う「ベストフレンド」の練習を1~5年生が行いました。

歌詞は,5年生が6年生への感謝の気持ちを表す内容に書き換えました。

お世話になった6年生へ,心をこめて歌います。

歌詞は,5年生が6年生への感謝の気持ちを表す内容に書き換えました。

お世話になった6年生へ,心をこめて歌います。

◆2月8日(水)授業参観

インフルエンザのために学級閉鎖中の1年生を除く,2・3・4・5・6年生の学級で,今年度最後の授業参観が行われました。

2年生は,1年間の生活科の学習のまとめを行い,保護者の皆様に発表をしました。

3年生は,保健の学習で,健康と生活の仕方や身の回りの環境とのつながりについて考える授業を行いました。

4年生は,保健の授業で,思春期に現れる体の変化について学習しました。

5年生は,男女共同参画出前講座を通して,自分らしく生きることの大切さについて学習しました。

6年生は,国語の授業で学習した,谷川俊太郎さんの「生きる」をもとに,自分たちの学級の「生きる」を作りました。

2年生は,1年間の生活科の学習のまとめを行い,保護者の皆様に発表をしました。

3年生は,保健の学習で,健康と生活の仕方や身の回りの環境とのつながりについて考える授業を行いました。

4年生は,保健の授業で,思春期に現れる体の変化について学習しました。

5年生は,男女共同参画出前講座を通して,自分らしく生きることの大切さについて学習しました。

6年生は,国語の授業で学習した,谷川俊太郎さんの「生きる」をもとに,自分たちの学級の「生きる」を作りました。

◆2月7日(火)「各種たより」更新情報

「学年だより」更新しました。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

◆2月1日(水)二葉幼児園との交流会

1年生が,二葉幼児園の20名の園児と交流会を行いました。交流会のために,遊びや学校案内の計画を立てたり,プレゼントを作ったりして準備をしてきました。

一緒に遊ぶ「かもつれっしゃ」のやり方も上手に説明できました。

グループに分かれて,学校の中を案内しました。

その場所がどんなことをするところなのか,クイズも出しました。

最後にみんなで作ったプレゼントを渡しました。

一緒に遊ぶ「かもつれっしゃ」のやり方も上手に説明できました。

グループに分かれて,学校の中を案内しました。

その場所がどんなことをするところなのか,クイズも出しました。

最後にみんなで作ったプレゼントを渡しました。

◆2月6日(月)6年生へインタビュー

お昼の校内放送で,「6年生へインタビュー」が今日から始まりました。卒業を控えている6年生へ,東小学校のよいところや好きな百人一首,思い出などを話してもらいます。

◆2月3日(金)恵方巻き給食

2月3日の節分にちなんで,今日は「恵方巻き給食」でした。一枚ののりの上に,酢飯,きゅうり,たくあん,カニかま,シーチキンをのせて恵方巻きを作り,北北西を向いて食べました。

◆2月1日(水)豆つかみ大会

保健給食委員会主催の「豆つかみ大会」が,昼休みに行われました。30秒間に,何個の大豆をつかんで隣のお皿に運べるかを競争しました。

1年生も参加し一生懸命に大豆をつかんで運んでいました。最高記録は,3年生の14個!素晴らしい記録です。先生方も挑戦しましたが,3年生の14個の記録には及びませんでした。

1年生も参加し一生懸命に大豆をつかんで運んでいました。最高記録は,3年生の14個!素晴らしい記録です。先生方も挑戦しましたが,3年生の14個の記録には及びませんでした。

◆1月30日(月)5・6年生引継式

学校のリーダーとして活躍する6年生の仕事を5年生へ引き継ぐ会が,お昼休みに行われました。

縦割り班のリーダーとしての仕事や,朝の奉仕活動などを引き継ぎます。

すばらしい伝統は,確実に引き継がれていきます。

縦割り班のリーダーとしての仕事や,朝の奉仕活動などを引き継ぎます。

すばらしい伝統は,確実に引き継がれていきます。

◆1月27日(金)4年生・スケート教室

4年生は,バスで宇都宮市スケートセンターに向かい,体育科の授業の一環として「スケート」の学習をしました。

初めての滑走や,1・2回程度の滑走経験の子どもたちの中から,希望者は「初心者教室」に参加し,センターの方々から立ち方や前への進み方,体により負担のかからない転び方などを教わりました。

スケートに特に自信のある子どもたちは,「フリーエリア」で滑走を楽しみました。

「初心者教室」で徐々に慣れてきた子どもたちも,後半はフリーエリアでスケートを楽しみました。

2時間のスケーティングで一生懸命運動した子どもたち。楽しいスケート教室となりました。

初めての滑走や,1・2回程度の滑走経験の子どもたちの中から,希望者は「初心者教室」に参加し,センターの方々から立ち方や前への進み方,体により負担のかからない転び方などを教わりました。

スケートに特に自信のある子どもたちは,「フリーエリア」で滑走を楽しみました。

「初心者教室」で徐々に慣れてきた子どもたちも,後半はフリーエリアでスケートを楽しみました。

2時間のスケーティングで一生懸命運動した子どもたち。楽しいスケート教室となりました。

◆1月27日(金)長なわ跳び大会2日目

昨日の各学級の回数を超えようと,また全校児童でつくった記録,1280回を超えようと,長なわ跳び大会の2日目が行われました。

1~3年生も心を一つに集中して一生懸命に3分間跳びました。

6年2組の3分間,301回という記録が,最高記録となり,今後この記録を目標に頑張ることと思います。また,全校児童で作った記録は,昨日の1280回が最高記録となりました。来年度以降,この記録を超えることを目標に頑張っていきます。子どもたちの一生懸命さ,集中力,チームワークが見られたすばらしい大会となりました。

1~3年生も心を一つに集中して一生懸命に3分間跳びました。

6年2組の3分間,301回という記録が,最高記録となり,今後この記録を目標に頑張ることと思います。また,全校児童で作った記録は,昨日の1280回が最高記録となりました。来年度以降,この記録を超えることを目標に頑張っていきます。子どもたちの一生懸命さ,集中力,チームワークが見られたすばらしい大会となりました。

◆1月27日(金)乗り入れ授業・体育

陽北中学校の二丹先生が来校し,6年生に体育の授業を行いました。今日は,陽北中学校の体育の授業のはじめに行う補強運動と中学校につながるマット運動を教えていただきました。

腕立て伏せも片足を上げて行うと,難しさが増してきます。

腹筋や背筋もきたえていきます。「いち,に,さん,…大きな声で!」

より高度な技を習得したり,けがをしないためにも柔軟性が重要だと教えていただきました。

腕立て伏せも片足を上げて行うと,難しさが増してきます。

腹筋や背筋もきたえていきます。「いち,に,さん,…大きな声で!」

より高度な技を習得したり,けがをしないためにも柔軟性が重要だと教えていただきました。

◆1月26日(木)絵画工作クラブ

絵画工作クラブのこの日の活動は,「パラパラまんが作り」でした。

時間が経つにつれて作品も仕上がり,素早くめくると絵が動いているよう見えました。

この日は3年生の「クラブ見学」。係の6年生はクラブの内容を説明したり,3年生の「しおり作りの体験」でアドバイスをしたりしていました。

時間が経つにつれて作品も仕上がり,素早くめくると絵が動いているよう見えました。

この日は3年生の「クラブ見学」。係の6年生はクラブの内容を説明したり,3年生の「しおり作りの体験」でアドバイスをしたりしていました。

◆1月26日(木)3年生・クラブ活動見学

4年生から始まるクラブ活動のために,3年生がクラブ活動の様子を見学しました。各クラブでは,6年生を中心にクラブの様子を紹介したり,体験させたりと3年生をおもてなししました。

手芸・料理クラブでは,手芸作品を見たり,チョコレートフォンデュー作りを見学したりしました。

科学クラブでは,空気砲でろうそくの火を消す体験をしました。

絵画工作クラブでは,しおり作りを体験し,自分で作ったしおりをおみやげにもらいました。

運動クラブでは,上級生と一緒に手つなぎ鬼をして遊びました。4年生から始まるクラブ活動を今から楽しみに待っている3年生にとって,今日のクラブ見学は大変有意義な活動となりました。

手芸・料理クラブでは,手芸作品を見たり,チョコレートフォンデュー作りを見学したりしました。

科学クラブでは,空気砲でろうそくの火を消す体験をしました。

絵画工作クラブでは,しおり作りを体験し,自分で作ったしおりをおみやげにもらいました。

運動クラブでは,上級生と一緒に手つなぎ鬼をして遊びました。4年生から始まるクラブ活動を今から楽しみに待っている3年生にとって,今日のクラブ見学は大変有意義な活動となりました。

◆1月26日(木)長なわ跳び大会1日目

3分間に各学級が跳んだ回数を合計して,東小学校全員で目標を達成する「チーム東 長なわ跳び大会」1日目が昼休みに行われました。1日目の目標回数は,合計1150回。各学級,気持ちを一つにして気合を入れて,3分間に集中しました。

円陣を組んで気合を入れて,1~3年生がスタートです。

1年生54回,2年生100回,3年生115回!! すばらしい記録が出ました。

4~6年生も記録更新を目指して気合を入れました。

4年生191回,5年生250回,6年1組278回,6年2組292回!!縄が速くて,見えません。

1日目の合計は,1280回!!目標を達成しましたが,明日の頑張りを目指して,全員で気合を入れました。

円陣を組んで気合を入れて,1~3年生がスタートです。

1年生54回,2年生100回,3年生115回!! すばらしい記録が出ました。

4~6年生も記録更新を目指して気合を入れました。

4年生191回,5年生250回,6年1組278回,6年2組292回!!縄が速くて,見えません。

1日目の合計は,1280回!!目標を達成しましたが,明日の頑張りを目指して,全員で気合を入れました。

◆1月25日(水)学校保健給食委員会

学校医の吉野先生を講師にお迎えし,子どもたちの健康面と学校給食の円滑な運営と充実を目的として,学校保健給食委員会が開催されました。

最初に,今日の給食を試食していただいたり,子どもたちの配膳・会食・後片付けの様子を見ていただきました。

今日のメニューは,1年生のリクエスト献立「キムチチャーハン」とぎょうざスープ,牛乳です。

今日は,1年に6回ある交流給食の日で,1年生から6年生までが仲良く準備をして会食している様子を見ていただきました。

学校栄養士と養護教諭から,学校給食の取組状況と健康に関する児童の様子について説明した後,吉野先生から,「正しい姿勢と健康面,インフルエンザ対策等」について詳しくご高話をいただきました。

最初に,今日の給食を試食していただいたり,子どもたちの配膳・会食・後片付けの様子を見ていただきました。

今日のメニューは,1年生のリクエスト献立「キムチチャーハン」とぎょうざスープ,牛乳です。

今日は,1年に6回ある交流給食の日で,1年生から6年生までが仲良く準備をして会食している様子を見ていただきました。

学校栄養士と養護教諭から,学校給食の取組状況と健康に関する児童の様子について説明した後,吉野先生から,「正しい姿勢と健康面,インフルエンザ対策等」について詳しくご高話をいただきました。

◆1月24日(火)1年生・民話かたり

民話かたりの「かまどの会」の皆さんにご来校いただき,1年生が民話かたりを鑑賞しました。

最初に「鬼退治」と「お月さまが見ている」を聞き,民話の世界に浸っていきました。

途中で,「そばだんご」「そばまんじゅう」という手遊びを教えていただきました。

次に「かっぱのみそあえ」と「おんぶおばけ」の話を聞き,最後はアコーディオンの演奏で元気に「さんぽ」を歌い,あっという間に1時間の民話かたりが終わりました。

最初に「鬼退治」と「お月さまが見ている」を聞き,民話の世界に浸っていきました。

途中で,「そばだんご」「そばまんじゅう」という手遊びを教えていただきました。

次に「かっぱのみそあえ」と「おんぶおばけ」の話を聞き,最後はアコーディオンの演奏で元気に「さんぽ」を歌い,あっという間に1時間の民話かたりが終わりました。

◆1月23日(月)5年生・おいしい味噌汁

5年生が家庭科で,おいしい味噌汁の作り方について学習しました。「だしを入れた味噌汁」「だしを入れてない味噌汁」また,「沸騰させた味噌汁」と「沸騰させなかった味噌汁」を作り,どの味噌汁がおいしいのか味わいました。

「だしが入っていないと,旨味がない。」「こくがないよ。」とすぐに気が付きました。

「だしが入っていても,沸騰させると旨味がなくなるね。」子どもたちは,自分の舌で気が付いたことをまとめていきました。

「だしが入っていないと,旨味がない。」「こくがないよ。」とすぐに気が付きました。

「だしが入っていても,沸騰させると旨味がなくなるね。」子どもたちは,自分の舌で気が付いたことをまとめていきました。

◆1月20日(金)6年生・進学先中学校訪問

6年生が進学先である中学校を訪問し,中学校生活について話を聞いたり,授業や部活動を見学したりしました。

陽北中学校では,東小学校,錦小学校,豊郷南小学校,そしてその他の小学校の児童が数名,体育館に集まり,最初に生徒会役員の皆さんから中学校生活について話を聞きました。

1年生から3年生までの授業を見学させていただきました。

最後に運動部や文化部の活動を見学しました。中学校に入学してからやってみたい部活動が決まっていない子どもたちにとって,いくつもの部活動の様子を見学できたのは,大変参考になったことと思います。

陽北中学校では,東小学校,錦小学校,豊郷南小学校,そしてその他の小学校の児童が数名,体育館に集まり,最初に生徒会役員の皆さんから中学校生活について話を聞きました。

1年生から3年生までの授業を見学させていただきました。

最後に運動部や文化部の活動を見学しました。中学校に入学してからやってみたい部活動が決まっていない子どもたちにとって,いくつもの部活動の様子を見学できたのは,大変参考になったことと思います。

◆1月18日「各種たより」更新情報

学年だより 食育だより 図書だより

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

◆1月18日(水)6年・食味体験

6年1組の子どもたちが家庭科の時間に,1食分の献立を考えて自分たちで作る,食味体験を行いました。今回は,東田んぼ米でご飯を炊くことと,じゃがいもを使ったおかずを作ることをどのグループも考えて,協力して作り上げました。

◆1月16日(月)6年・総合的な学習の時間発表会

6年生が,総合的な学習の時間に「修学旅行」をテーマに調べ,まとめたことを5年生と保護者の方々に発表会を行いました。

5年生は,5月に修学旅行に行くので,今回の6年生の発表は大変参考になることと思います。真剣に聞いていました。

スカイツリーの見どころやおみやげ,鎌倉の小町通りや羽田機体整備工場の情報などを分かりやすく発表しました。

鎌倉の八幡宮や国会議事堂,また自由行動の際の失敗談なども説明し,修学旅行の計画を立てる際に参考になることがたくさんありました。

5年生は,5月に修学旅行に行くので,今回の6年生の発表は大変参考になることと思います。真剣に聞いていました。

スカイツリーの見どころやおみやげ,鎌倉の小町通りや羽田機体整備工場の情報などを分かりやすく発表しました。

鎌倉の八幡宮や国会議事堂,また自由行動の際の失敗談なども説明し,修学旅行の計画を立てる際に参考になることがたくさんありました。

◆1月14日(土)PTA奉仕作業

子どもたちが運べなかった物を新しい北校舎へ運ぶ奉仕作業が行われ,70名以上の保護者の方々や30名以上の子どもたちが参加しました。寒さの厳しい中,ご協力いただき誠にありがとうございました。

配膳台や1・2年生の机など,重い荷物を3階や4階へ運ぶのは大変でした。

理科室や学習室のたくさんの荷物も全て運び出されました。16日(月)から,子どもたちは新しい北校舎で学校生活を過ごすことができます。ご協力,ありがとうございました。

配膳台や1・2年生の机など,重い荷物を3階や4階へ運ぶのは大変でした。

理科室や学習室のたくさんの荷物も全て運び出されました。16日(月)から,子どもたちは新しい北校舎で学校生活を過ごすことができます。ご協力,ありがとうございました。

◆1月13日(金)子どもたちの引っ越し

1月16日(月)から新しくなった北校舎での学校生活に向けて,子どもたちが自分たちで運べる物を仮設校舎から北校舎へ運び出しました。

4・5・6年生は,自分たちの机やいすのほか,下級生のいすや家庭科室・理科室などの特別教室の荷物も運び出しました。

仮設校舎から北校舎までは,遠いので大変ですが,黙々と働きました。

1・2年生も自分たちで運べるものは,頑張って運びました。

明日の土曜日は,保護者の皆様が協力して子どもたちが運べなかった重いものを運び出し,引っ越しが完了します。

4・5・6年生は,自分たちの机やいすのほか,下級生のいすや家庭科室・理科室などの特別教室の荷物も運び出しました。

仮設校舎から北校舎までは,遠いので大変ですが,黙々と働きました。

1・2年生も自分たちで運べるものは,頑張って運びました。

明日の土曜日は,保護者の皆様が協力して子どもたちが運べなかった重いものを運び出し,引っ越しが完了します。

◆1月10日(火)冬休み明け朝会

新年あけましておめでとうございます。

少し長かった冬休みも終わり,子どもたちが元気に戻ってきました。平成29年度のスタートにあたり,「子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥」の十二支の話と「今年1年間をすばらしい年になるように,目標を立てて努力しよう」という話をしました。

少し長かった冬休みも終わり,子どもたちが元気に戻ってきました。平成29年度のスタートにあたり,「子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥」の十二支の話と「今年1年間をすばらしい年になるように,目標を立てて努力しよう」という話をしました。

◆12月22日(木)一足早く,メリークリスマス

明日から冬休みに入るので,給食の時間にサンタとトナカイが各学級を訪問して,プレゼント(アイスクリーム)を手渡しました。安全で,楽しい冬休みを過ごしてくださいね!

◆12月22日(木)冬休み前朝会

明日から1月9日まで,冬休みとなります。朝会の前に,ジュニア芸術祭で入賞した皆さんや第9回宇都宮市7スポーツ少年団秋季軟式野球交流大会で優勝した,東ビクトリーズの皆さんなどを表彰しました。

朝会では,年末年始の伝統的な行事に,進んで参加したり意味を調べたりしましょうと話をしました。

朝会では,年末年始の伝統的な行事に,進んで参加したり意味を調べたりしましょうと話をしました。

◆12月21日(水)4年生・校外学習

4年生は,社会科の校外学習として,「宇都宮中央消防署」と「栃木県警察本部」に歩いて行ってきました。

中央消防署では,始めに全体で,消防署には「消火活動」「救急」「救助」「火災予防」「防災訓練」の5つの役割があることを学びました。

その後,消防署の車の種類と役割について教えていただきました。実際に重い「道具」を持ち,消防隊員の苦労も実感しました。

また「通信指令室」も見学し,119番通報を受けてから,より迅速に対応する工夫について学ぶことができました。

県警察本部でも始めは全体で,警察の役割について教えていただきました。

「事件事故の対応・防止」を始め,「交通渋滞緩和への取り組み」「機動隊訓練の様子」などから,よりよい地域づくりを目指して様々な努力をしていることに気づきました。

「通信指令課」へ移動し,1日平均300~400件ほど受けるという「110番」への対応の様子を見学しました。10分ほどの見学の中でも110番通報が3件ありました。

最後に「交通管制センター」を見学し,「信号機の操作」や「交通案内電光掲示板」を管理していることを知り,渋滞緩和に向けた取り組みについて学ぶことができました。

校外学習を通して,消防署と警察の方々の工夫や努力について,多くのことを学ぶことができました。

中央消防署では,始めに全体で,消防署には「消火活動」「救急」「救助」「火災予防」「防災訓練」の5つの役割があることを学びました。

その後,消防署の車の種類と役割について教えていただきました。実際に重い「道具」を持ち,消防隊員の苦労も実感しました。

また「通信指令室」も見学し,119番通報を受けてから,より迅速に対応する工夫について学ぶことができました。

県警察本部でも始めは全体で,警察の役割について教えていただきました。

「事件事故の対応・防止」を始め,「交通渋滞緩和への取り組み」「機動隊訓練の様子」などから,よりよい地域づくりを目指して様々な努力をしていることに気づきました。

「通信指令課」へ移動し,1日平均300~400件ほど受けるという「110番」への対応の様子を見学しました。10分ほどの見学の中でも110番通報が3件ありました。

最後に「交通管制センター」を見学し,「信号機の操作」や「交通案内電光掲示板」を管理していることを知り,渋滞緩和に向けた取り組みについて学ぶことができました。

校外学習を通して,消防署と警察の方々の工夫や努力について,多くのことを学ぶことができました。

◆12月21日(水)児童集会

キッズ班(縦割り班)で交流をする児童集会が,ロング昼休みに体育館で行われました。

代表委員の皆さんが,ゲームを考えて準備をしてきました。最初のゲームは,「こっち向いてホイ」です。矢印と同じ方を向いたら勝ちというゲームです。

2つ目のゲームは,東小学校に関する〇☓クイズです。

二人の先生が,段ボール箱を持ち上げました。空の段ボールを持ち上げているのは?

代表委員の皆さんが,ゲームを考えて準備をしてきました。最初のゲームは,「こっち向いてホイ」です。矢印と同じ方を向いたら勝ちというゲームです。

2つ目のゲームは,東小学校に関する〇☓クイズです。

二人の先生が,段ボール箱を持ち上げました。空の段ボールを持ち上げているのは?

◆12月20日(火)5年生・わくわくチャレンジ発表会

5年生は,総合的な学習の時間(わくわくチャレンジ)に「ノーマライゼーションについて学ぼう」というテーマで,様々な障がい(者)について学習してきました。今日は,学習した成果を保護者の皆様や4年生に発表をしました。

点字の種類や仕組み,また目の不自由な人のために自分たちができることを発表しました。

目の不自由な人たちが学んでいる盲学校や盲導犬,また自分たちができることを発表しました。

日本と外国の地図記号の違いや日本に来た外国の方を手助けする方法などについて発表しました。

記憶障がいや認知症などについて発表しました。

大型テレビを使ったり,ニュースキャスターを演じたりと発表の仕方も工夫しました。

障がいも個性の一つととらえて,助け合える関係をつくったり,思いやりの気持ちをもって共に生きる社会をつくったりしていける子どもたちになってほしいと思います。

点字の種類や仕組み,また目の不自由な人のために自分たちができることを発表しました。

目の不自由な人たちが学んでいる盲学校や盲導犬,また自分たちができることを発表しました。

日本と外国の地図記号の違いや日本に来た外国の方を手助けする方法などについて発表しました。

記憶障がいや認知症などについて発表しました。

大型テレビを使ったり,ニュースキャスターを演じたりと発表の仕方も工夫しました。

障がいも個性の一つととらえて,助け合える関係をつくったり,思いやりの気持ちをもって共に生きる社会をつくったりしていける子どもたちになってほしいと思います。

◆12月19日(月)感謝の会

児童会主催の「読み聞かせボランティアさんへの感謝の会」が行われ,日頃読み聞かせをしてくださっている「おはなし玉手箱」の皆様に感謝の気持ちを伝えました。

今日は,お忙しい中,5名の読み聞かせボランティアさんが集まってくださいました。図書委員長さんが,子どもたちを代表して立派に感謝の言葉を述べました。

2・3・4年生の代表の子どもたちから,感謝のお手紙とプレゼントを手渡しました。

今日は,お忙しい中,5名の読み聞かせボランティアさんが集まってくださいました。図書委員長さんが,子どもたちを代表して立派に感謝の言葉を述べました。

2・3・4年生の代表の子どもたちから,感謝のお手紙とプレゼントを手渡しました。

◆12月17日(土)第6回百人一首グランプリ決定戦

10月30日に行われた「うつのみや百人一首市民大会」小学生部門の上位4校で争われる,「第6回百人一首グランプリ決定戦」が,大運寺で行われました。

第4回・5回大会と2連覇中の本校が,開会式においてグランプリ旗を返還しました。

本校,西原小学校,宇大附属小学校,富士見小学校の4校が,それぞれ3チームに分かれて対戦しました。

実力伯仲の息詰まるような戦いでしたが,本校は,惜しくも準優勝でした。戦い後,来年のリベンジを誓う子どもたちでした。

第4回・5回大会と2連覇中の本校が,開会式においてグランプリ旗を返還しました。

本校,西原小学校,宇大附属小学校,富士見小学校の4校が,それぞれ3チームに分かれて対戦しました。

実力伯仲の息詰まるような戦いでしたが,本校は,惜しくも準優勝でした。戦い後,来年のリベンジを誓う子どもたちでした。

◆12月16日(金)研究授業・3年生「算数」

『「重さ」の概念を理解し,重さの比べ方を考える』ことを目標に,3年生で研究授業を行いました。

シーソーに乗っているクマさんとリスさんの絵を提示し,何をしているところかを話し合うことから授業が始まりました。本校の研究では,子どもたちの中から課題が生まれ,共有していくことが主体的な学びのために重要と考えています。

大きさと材質の異なる3つの直方体・立方体をじっくり観察して,重さを予想しましたが,「やっぱりよく分からない。」そこから,「重さを比べるにはどうしたらいいだろう?」という課題を設定しました。

シーソーと同じものとして,てんびんが登場。子どもたちは,楽しく比べ始めました。子どもたちは,自然に「ぼくの消しゴムの方が重いよ。」と他のものも比べ始めました。

「誰の消しゴムが一番重いかわかる方法を考えよう」という次の課題が生まれ,子どもたちは考え始めました。班のチャンピオンを決めて,その中からさらにチャンピオンを決めるという方法が考えられました。次の時間には,任意単位のいくつ分で比べるという方法について考えていきます。

シーソーに乗っているクマさんとリスさんの絵を提示し,何をしているところかを話し合うことから授業が始まりました。本校の研究では,子どもたちの中から課題が生まれ,共有していくことが主体的な学びのために重要と考えています。

大きさと材質の異なる3つの直方体・立方体をじっくり観察して,重さを予想しましたが,「やっぱりよく分からない。」そこから,「重さを比べるにはどうしたらいいだろう?」という課題を設定しました。

シーソーと同じものとして,てんびんが登場。子どもたちは,楽しく比べ始めました。子どもたちは,自然に「ぼくの消しゴムの方が重いよ。」と他のものも比べ始めました。

「誰の消しゴムが一番重いかわかる方法を考えよう」という次の課題が生まれ,子どもたちは考え始めました。班のチャンピオンを決めて,その中からさらにチャンピオンを決めるという方法が考えられました。次の時間には,任意単位のいくつ分で比べるという方法について考えていきます。

◆12月14日(水)学習内容定着度調査

今日は,宇都宮市内の小学校で一斉に「学習と生活についてのアンケート(全学年)」と「学習内容定着度調査(6年生)」が実施されました。6年生は,1時間目から,国語,社会,算数,理科と4教科のテストに真剣に取り組んでいました。

◆12月13日(水)「各種たより」更新情報

「食育だより」「献立表」

更新しました。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

更新しました。

トップページ上部「各種たより」からご覧になれます。

◆12月13日(火)昔遊びの後の会食

昔遊びの後,講師の先生方を1・2年生の教室にお招きして,給食を一緒に食べました。

◆12月13日(火)1・2年生「昔遊び」

1・2年生が,東地区老人クラブの皆様のご協力で,昔遊びを体験しました。

石川東老連会長様をはじめ,11名の方々が昔遊びの先生として来校されました。講師の先生方の自己紹介の後,実際に昔遊びを体験しました。

お手玉は,歌に合わせて上手にできるようになりました。

ベーゴマは,ひもの巻き方から回し方まで上手にできるようになるには,時間がかかります。でも,丁寧に教えていただき,少し回るようになりました。

広告や色紙を折って,紙風船の作り方を教えていただきました。すぐに覚えて,講師の先生にほめられました。

手ぬぐい遊びでは,子どもたちが何度も講師の先生に挑戦し,楽しく遊ぶことができました。

ビー玉遊びでは,ビー玉があちらこちらに転がりながらも子どもたちは夢中で遊んでいました。

おはじき遊びでは,遊び方を教えていただくと,時間を忘れて楽しく遊ぶことができました。

あやとり遊びでは,本校の黒尾先生からあやとりの仕方を教わりました。

閉会式では,2年生が遊んだ感想や感謝の言葉を堂々と述べることができました。

石川東老連会長様をはじめ,11名の方々が昔遊びの先生として来校されました。講師の先生方の自己紹介の後,実際に昔遊びを体験しました。

お手玉は,歌に合わせて上手にできるようになりました。

ベーゴマは,ひもの巻き方から回し方まで上手にできるようになるには,時間がかかります。でも,丁寧に教えていただき,少し回るようになりました。

広告や色紙を折って,紙風船の作り方を教えていただきました。すぐに覚えて,講師の先生にほめられました。

手ぬぐい遊びでは,子どもたちが何度も講師の先生に挑戦し,楽しく遊ぶことができました。

ビー玉遊びでは,ビー玉があちらこちらに転がりながらも子どもたちは夢中で遊んでいました。

おはじき遊びでは,遊び方を教えていただくと,時間を忘れて楽しく遊ぶことができました。

あやとり遊びでは,本校の黒尾先生からあやとりの仕方を教わりました。

閉会式では,2年生が遊んだ感想や感謝の言葉を堂々と述べることができました。

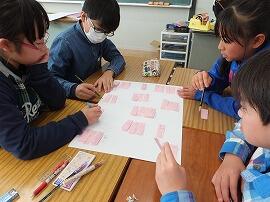

◆12月8日(木)研究授業・6年「学級活動」

6年1組で,学級活動「ケータイ・スマホを使ったコミュニケーションのあり方」というテーマで研究授業を行いました。

最初に,スマホの所持率などの実態を確認した後,無料通信アプリを利用した中学生のDVDを視聴し,気付いた問題点を付箋紙に書きだしていきました。

各自が書き出した問題点をグループになって整理し,スマホの使い方や無料通信アプリによるコミュニケーションの問題点が明らかになりました。

子どもたちは,意欲的に課題を解決するための方法を考えました。

各グループの話合いの結果を全体で確認し,スマホの使い方とともに,無料通信アプリだけに頼らずに直接コミュニケーションをとることの大切さを学びました。

最初に,スマホの所持率などの実態を確認した後,無料通信アプリを利用した中学生のDVDを視聴し,気付いた問題点を付箋紙に書きだしていきました。

各自が書き出した問題点をグループになって整理し,スマホの使い方や無料通信アプリによるコミュニケーションの問題点が明らかになりました。

子どもたちは,意欲的に課題を解決するための方法を考えました。

各グループの話合いの結果を全体で確認し,スマホの使い方とともに,無料通信アプリだけに頼らずに直接コミュニケーションをとることの大切さを学びました。

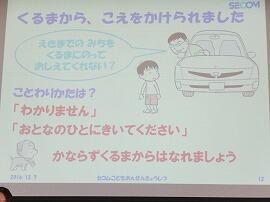

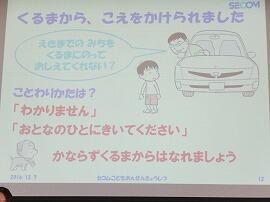

◆12月7日(水)SECOM「子ども安全教室」

1・2年生,3・4年生,5・6年生に分かれて,SECOM「子ども安全教室」を実施しました。1・2・3・4年生では,不審者から身を守るための行動について学習しました。

5・6年生では,不審者から自分の身を守る方法のほか,一人で留守番をしている時に気を付けることや宅配便が来た時の応対の仕方などを学習しました。

5・6年生では,不審者から自分の身を守る方法のほか,一人で留守番をしている時に気を付けることや宅配便が来た時の応対の仕方などを学習しました。

◆12月6日(火)「各種たより」更新情報

「学年だより」

「図書だより」

「保健だより」

更新しました。トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

「図書だより」

「保健だより」

更新しました。トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

◆12月6日(火)宇都宮大学「教職入門」

将来教師を目指している宇都宮大学の1年生が,学校現場を体験する「教職入門」を行いました。最初に,給食の後片付けをしている各学級で,子どもたちに自己紹介をしました。

昼休みの時間に,学生の皆さんが考えてきた様々な活動を行いました。

1年生は,音楽室でボディーパーカッション!

2年生は,配られたブンブンゴマに絵をかいて,回して遊びました。

3年生は,工作用紙に糸を通して,オリジナルのブンブンゴマを作って遊びました。

4年生は,工作用紙に穴をあけたり,糸を通したりして,ブンブンゴマを作って遊びました。

5年生は,サッカーでパスを使ったゲームをして遊びました。

6年生は,ソフトバレーボールで楽しく遊びました。

5時間目は,それぞれの学級で授業の補助を体験しました。今日の体験を通して,子どもたちに指示や指導をする難しさや楽しさを味わうことができたことと思います。

昼休みの時間に,学生の皆さんが考えてきた様々な活動を行いました。

1年生は,音楽室でボディーパーカッション!

2年生は,配られたブンブンゴマに絵をかいて,回して遊びました。

3年生は,工作用紙に糸を通して,オリジナルのブンブンゴマを作って遊びました。

4年生は,工作用紙に穴をあけたり,糸を通したりして,ブンブンゴマを作って遊びました。

5年生は,サッカーでパスを使ったゲームをして遊びました。

6年生は,ソフトバレーボールで楽しく遊びました。

5時間目は,それぞれの学級で授業の補助を体験しました。今日の体験を通して,子どもたちに指示や指導をする難しさや楽しさを味わうことができたことと思います。

◆12月5日(月)校内読書週間

12月5日(月)~12月9日(金)は,校内読書週間です。図書委員会の皆さんによる,読み聞かせや先着150名の子どもたちへのしおりのプレゼントなど,様々なイベントが行われます。また,この期間は,一度に5冊の本が借りられます。

◆12月3日(土)PTA主催東校フェスタ及び東地区文化祭

午前中の音楽発表会の後,今年から初めての試みとして,PTA主催東校フェスタと東地域コミセン文化祭を同日実施し,大勢の子どもたち,保護者の皆様,地域の方々で盛り上がりました。

保健給食部の皆さんは,手作りの廃油石鹸を,そして研修部の皆さんは紙パックジュースを販売しました。

体育部の皆さんは,くじ付きのワッフルを販売し,早々と完売しました。

地域協議会の皆さんは,東田んぼ米で作った炊き込みご飯のおにぎりとおでんを販売しました。

学年部さんは,カレーを販売し,ご飯が間に合わないほどの売れ行きでした。また,総務会の皆さんは,恒例の特性焼きそばの販売と,東田んぼ米で学校応援基金への募金を募りました。

生活指導部さんの駄菓子屋さんは,子どもたちに大人気でした。

広報部さんの輪投げコーナーには,子どもたちが大勢列を作りました。

子どもの家の皆さんは,趣向を凝らした「わくわくフィッシング(お菓子釣り)」を行い,子どもたちに大人気でした。

事業部さんのバザーとくじ引きの会場は,子どもたちや保護者,地域の皆さんで大盛況でした。

体育館では,社会福祉協議会の皆さんが,車いす体験やアイマスク体験を行ったり,東地域コミセンで練習をされている皆さんの演芸発表が行われたりしました。

ご協力いただきました,PTA各部の皆様,そして東地域の各団体の皆様,大変ありがとうございました。

保健給食部の皆さんは,手作りの廃油石鹸を,そして研修部の皆さんは紙パックジュースを販売しました。

体育部の皆さんは,くじ付きのワッフルを販売し,早々と完売しました。

地域協議会の皆さんは,東田んぼ米で作った炊き込みご飯のおにぎりとおでんを販売しました。

学年部さんは,カレーを販売し,ご飯が間に合わないほどの売れ行きでした。また,総務会の皆さんは,恒例の特性焼きそばの販売と,東田んぼ米で学校応援基金への募金を募りました。

生活指導部さんの駄菓子屋さんは,子どもたちに大人気でした。

広報部さんの輪投げコーナーには,子どもたちが大勢列を作りました。

子どもの家の皆さんは,趣向を凝らした「わくわくフィッシング(お菓子釣り)」を行い,子どもたちに大人気でした。

事業部さんのバザーとくじ引きの会場は,子どもたちや保護者,地域の皆さんで大盛況でした。

体育館では,社会福祉協議会の皆さんが,車いす体験やアイマスク体験を行ったり,東地域コミセンで練習をされている皆さんの演芸発表が行われたりしました。

ご協力いただきました,PTA各部の皆様,そして東地域の各団体の皆様,大変ありがとうございました。

◆12月3日(土)音楽発表会

宇都宮市内の小学校が一斉に行う土曜授業が行われ,本校では恒例の音楽発表会が開催されました。

大勢の保護者の皆様や地域の方々が見つめる中,全校斉唱「さあはじめよう」で音楽発表会が始まりました。

トップバッターは,3年生。「エーデルワイス」の合奏,「ぼくらは仲間」の合唱と素晴らしいハーモニーを奏でました。

続いて2年生。「よろこびの歌」の合奏,「あえてよかった」の合唱奏を元気いっぱい,のびのびと表現しました。

3番目は,1年生。「しあわせのリズム」の斉唱,「こいぬのマーチ」の合奏と,入学して初めての音楽発表会とは思えないほど,すばらしい発表でした。

4番目は,合唱部の皆さんが「世界がひとつになるまで」を透き通るような歌声で演奏しました。

後半のトップバッターは,4年生。「音のカーニバル」の合唱奏で席から登壇し,「茶色の小びん」の合奏,「See you」の合唱とすばらしい演奏を行いました。

5年生は,「プレイバック2016」と題して,今年一年間の大きな話題を音楽で振り返り,会場の皆さんを感動と笑顔で包みました。

6年生は,小学校最後の音楽発表会。「Always3丁目の夕日」の合奏,「にじいろ」の合唱と発表した後,突然6年生全員がお面を付けて,「ちびまるこちゃん」の合奏で会場全体を盛り上げました。

教職員全員での合奏「365日の紙飛行機」の後,全校児童で「歌はぼくらの友達」を歌い,音楽発表会は終了しました。最後まで,熱心にご覧いただき誠にありがとうございました。

大勢の保護者の皆様や地域の方々が見つめる中,全校斉唱「さあはじめよう」で音楽発表会が始まりました。

トップバッターは,3年生。「エーデルワイス」の合奏,「ぼくらは仲間」の合唱と素晴らしいハーモニーを奏でました。

続いて2年生。「よろこびの歌」の合奏,「あえてよかった」の合唱奏を元気いっぱい,のびのびと表現しました。

3番目は,1年生。「しあわせのリズム」の斉唱,「こいぬのマーチ」の合奏と,入学して初めての音楽発表会とは思えないほど,すばらしい発表でした。

4番目は,合唱部の皆さんが「世界がひとつになるまで」を透き通るような歌声で演奏しました。

後半のトップバッターは,4年生。「音のカーニバル」の合唱奏で席から登壇し,「茶色の小びん」の合奏,「See you」の合唱とすばらしい演奏を行いました。

5年生は,「プレイバック2016」と題して,今年一年間の大きな話題を音楽で振り返り,会場の皆さんを感動と笑顔で包みました。

6年生は,小学校最後の音楽発表会。「Always3丁目の夕日」の合奏,「にじいろ」の合唱と発表した後,突然6年生全員がお面を付けて,「ちびまるこちゃん」の合奏で会場全体を盛り上げました。

教職員全員での合奏「365日の紙飛行機」の後,全校児童で「歌はぼくらの友達」を歌い,音楽発表会は終了しました。最後まで,熱心にご覧いただき誠にありがとうございました。

◆12月1日(木)創立記念日

12月1日は,本校の138回目の創立記念日です。そこで,今日の朝会では,本校の歴史についてスライドを使って振り返ってみました。また,本校にある,よいこの像,蒲生君平先生の像,二宮尊徳先生の像について話をしました。

保護者の皆様や地域の方々から大切にされてきた本校を今後もさらに発展させられるよう,学校・家庭・地域が一体なって力を合わせて頑張っていきたいと思います。

保護者の皆様や地域の方々から大切にされてきた本校を今後もさらに発展させられるよう,学校・家庭・地域が一体なって力を合わせて頑張っていきたいと思います。

◆11月30日(水)6年生・家庭科「じゃがいも料理」

6年生は,家庭科でじゃがいもを使った料理に取り組みます。今日は,じゃがいもを使った料理の前段階として,包丁でじゃがいもの皮をむいたり,芽を取ったりしてしていました。

じゃがいもの皮をむいたことのない6年生が大勢いました。先生の話を真剣に聞き,包丁の動かし方を学んでから実際にやってみます。

じゃがいもの皮をむいたことのない6年生が大勢いました。先生の話を真剣に聞き,包丁の動かし方を学んでから実際にやってみます。

H28全国学力・学習状況調査の結果及び分析

子どもたちの学習状況の実態を的確に把握し、一人一人に確かな学力を身につけさせるために、学習内容の定着度調査を実施しています。

この度,4月に実施した「平成28年度全国学力・学習状況調査(6年生)」の結果及び分析を掲載いたしました。

この調査の結果を生かし,より一層学力の向上を図る取り組みを行ってまいります。

ホームページトップ「メニュー」の『学力検査』からご覧になれます。

この度,4月に実施した「平成28年度全国学力・学習状況調査(6年生)」の結果及び分析を掲載いたしました。

この調査の結果を生かし,より一層学力の向上を図る取り組みを行ってまいります。

ホームページトップ「メニュー」の『学力検査』からご覧になれます。

◆11月29日(火)音楽発表会リハーサル

今週の土曜日に行われる音楽発表会のリハーサルを全学年がそろって行いました。各学年の使用する楽器出し入れと,子どもたちの入退場を確認した後,全校合唱の練習を行いました。

当日の演奏発表をお楽しみに!!子どもたちも今から張り切っています。

当日の演奏発表をお楽しみに!!子どもたちも今から張り切っています。

◆11月21日(月)音楽集会

12月3日(土)に開催される音楽発表会に向けて,全校生で合唱する「歌はぼくらの友だち」と「さようなら」の練習をしました。

初めて全校合唱の隊形になって練習をしました。

手拍子を入れたり,ステップを踏んだりと趣向を凝らした合唱曲です。

初めて全校合唱の隊形になって練習をしました。

手拍子を入れたり,ステップを踏んだりと趣向を凝らした合唱曲です。

◆11月18日(金)クリーン活動・4年生

落ち葉が毎日,校庭を舞う季節に,各学年がクリーン活動として清掃に取り組んでいます。

1時間目に4年生が,南門付近の落ち葉清掃をしていました。校庭の外に落ちた葉もきれいに片づけてくれました。

1時間目に4年生が,南門付近の落ち葉清掃をしていました。校庭の外に落ちた葉もきれいに片づけてくれました。

◆11月17日(木)調理クラブの活動

調理クラブの子どもたちが,(株)大橋製菓さんのご協力でカルメ焼きを体験しました。

最初に作り方を実演していただいた後で,いよいよ子どもたちが挑戦しました。

おいしいカルメ焼きを上手に作ることができました。大橋製菓の皆様,ご指導ありがとうございました。

最初に作り方を実演していただいた後で,いよいよ子どもたちが挑戦しました。

おいしいカルメ焼きを上手に作ることができました。大橋製菓の皆様,ご指導ありがとうございました。

◆11月17日(木)6年生・卒業アルバムの撮影

6年生が,卒業アルバムに載せる個人写真や全体写真などの撮影をしました。卒業に向けて,少しずつ動き始めています。

緊張しているようで,笑顔になるのが,意外と難しいようです。何枚も撮影していました。

最高の天気の中,6年生全員の集合写真を撮影!

緊張しているようで,笑顔になるのが,意外と難しいようです。何枚も撮影していました。

最高の天気の中,6年生全員の集合写真を撮影!

◆11月16日(水)就学時健康診断

来年度の新入生43名が,5年生に手を引かれて内科や歯科の先生に健康状態を診ていただいたり,視力や聴力等の検査を行ったりしました。

43名の新入生は,5年生のお兄さん,お姉さんに案内されて,きちんと検査を受けることができました。

早く検査が終わった新入生には,5年生が絵本の読み聞かせを行いました。

子どもたちが検査を受けている時に,体育館では保護者説明会を行い,半田地域協議会長さん,永井連合自治会長さん,子どもの家の塩ノ谷保護者会長さんからお話をお聞きしました。

地域協議会主催の親学出前講座として,市教育委員会生涯学習課の藤田直樹先生をお招きして,「生活リズムを整える」「自己肯定感を育む」という子育ての大切なヒントをお聞きしました。

43名の新入生は,5年生のお兄さん,お姉さんに案内されて,きちんと検査を受けることができました。

早く検査が終わった新入生には,5年生が絵本の読み聞かせを行いました。

子どもたちが検査を受けている時に,体育館では保護者説明会を行い,半田地域協議会長さん,永井連合自治会長さん,子どもの家の塩ノ谷保護者会長さんからお話をお聞きしました。

地域協議会主催の親学出前講座として,市教育委員会生涯学習課の藤田直樹先生をお招きして,「生活リズムを整える」「自己肯定感を育む」という子育ての大切なヒントをお聞きしました。

◆11月11日(金)第4回地域協議会

第4回地域協議会定例会が開催され,各部から活動の報告や学校の取り組み状況について話合いが行われました。特に,11月26日(土)に行われる,親子ふれあいクリーン作戦や12月3日(土)に行われる東校フェスタへの出店等について,確認されました。

定例会の後,各学級において子どもたちとの給食の会食が行われました。

地域協議会の皆様,定例会と会食にご参加いただきまして,誠にありがとうございました。

定例会の後,各学級において子どもたちとの給食の会食が行われました。

地域協議会の皆様,定例会と会食にご参加いただきまして,誠にありがとうございました。

◆11月10日(木)研究授業・4年・算数「変わり方」

一人に1枚の正方形を配り,「この正方形を使って階段の形を作ろう」と問いかけて,授業がスタートしました。

子どもたちは,目を輝かせて黒板に階段の形を作っていきました。

先生から「ほかの階段もないかな?」と問いかけられ,表彰台型の階段の形もできました。

段の数が増えると,それに伴って何が変わっているのかを探しました。子どもたちは,自分たちが作った階段の形なので意欲的に変わっているものを探していきました。

段の数と周りの長さの変わり方について,表にまとめて調べていくことになりました。次の時間が楽しみですね。

子どもたちは,目を輝かせて黒板に階段の形を作っていきました。

先生から「ほかの階段もないかな?」と問いかけられ,表彰台型の階段の形もできました。

段の数が増えると,それに伴って何が変わっているのかを探しました。子どもたちは,自分たちが作った階段の形なので意欲的に変わっているものを探していきました。

段の数と周りの長さの変わり方について,表にまとめて調べていくことになりました。次の時間が楽しみですね。

◆11月10日(木)研究授業・5年・国語「注文の多い料理店」

宮沢賢治の「注文の多い料理店」を教材に,物語のおもしろさを読み解き,リーフレットを作ることを最終ゴールに研究授業が行われた。

本時は,「このお店は,どこからとても怪しいと自分は感じたのか。また,とても怪しいと分かる理由を説明しよう。」という課題で子どもたちは意欲的に「怪しさ」を探し始めました。

個人で調べた後,グループになって特にどこから怪しくなるのかを話合いました。人によって,怪しく思うところが違うことに気づき,話合いも活発に行われました。

グループから出された考えを見合い,全体で特に怪しくなったところについて話合い,授業を終えましたが,授業後も子どたちは怪しさについて話合う姿がたくさん見られました。

本時は,「このお店は,どこからとても怪しいと自分は感じたのか。また,とても怪しいと分かる理由を説明しよう。」という課題で子どもたちは意欲的に「怪しさ」を探し始めました。

個人で調べた後,グループになって特にどこから怪しくなるのかを話合いました。人によって,怪しく思うところが違うことに気づき,話合いも活発に行われました。

グループから出された考えを見合い,全体で特に怪しくなったところについて話合い,授業を終えましたが,授業後も子どたちは怪しさについて話合う姿がたくさん見られました。

◆11月9日(水)交流給食・キッズタイム

今年度4回目の交流給食が行われ,キッズ班(異学年の縦割り班)で楽しく給食を食べました。

学年に応じて配膳する量も調整します。上級生が協力して配膳しました。

お話をしながら楽しく食べています。この後,キッズ班で遊ぶキッズタイムになります。

今日のキッズタイムは,全部の班が長縄跳びです。1・2年生に跳ぶコツを教えていました。

1月には長縄跳び大会もあります。早く跳び方のコツがつかめるといいですね。

学年に応じて配膳する量も調整します。上級生が協力して配膳しました。

お話をしながら楽しく食べています。この後,キッズ班で遊ぶキッズタイムになります。

今日のキッズタイムは,全部の班が長縄跳びです。1・2年生に跳ぶコツを教えていました。

1月には長縄跳び大会もあります。早く跳び方のコツがつかめるといいですね。

◆11月7日(月)2年生・親子給食

親子給食の前に,学校栄養士の森先生と一緒に「好き嫌いについて考える」授業を行いました。

事前のアンケートから,2年生の子どもたちは,魚やきのこなどが苦手なことが分かりました。しかし,給食では子どもたちは嫌いなものでも一生懸命に食べています。

紙芝居を見て,バランスよく食べることの大切さについて学習しました。

手際よく配膳をする様子も見ていただきました。保護者の方々も子どもたちが残さず食べる様子や片付けの手際の良さにびっくりしていました。お忙し中,ご来校いただき誠にありがとうございました。

事前のアンケートから,2年生の子どもたちは,魚やきのこなどが苦手なことが分かりました。しかし,給食では子どもたちは嫌いなものでも一生懸命に食べています。

紙芝居を見て,バランスよく食べることの大切さについて学習しました。

手際よく配膳をする様子も見ていただきました。保護者の方々も子どもたちが残さず食べる様子や片付けの手際の良さにびっくりしていました。お忙し中,ご来校いただき誠にありがとうございました。

◆11月7日(月)6年生・租税教室

宇都宮法人会のご協力で,6年生が税金について学ぶ,租税教室を実施しました。

最初に税金の種類について学習した後,身の回りの施設などについて,税金が使われているか,いないかを予想しました。

税金がなくなった社会は,どんな社会になるのかを表したビデオを視聴し,税金の大切さがよく分かりました。

最初に税金の種類について学習した後,身の回りの施設などについて,税金が使われているか,いないかを予想しました。

税金がなくなった社会は,どんな社会になるのかを表したビデオを視聴し,税金の大切さがよく分かりました。

◆11月2日(水)1年生・生活科「秋と遊ぼう」

1年生が生活科「秋と遊ぼう」の学習で,保護者ボランティア5名の皆様の協力を得て,八幡山公園へ出かけました。

春に行った時よりも,力強い足取りで歩くことができ,大きな成長を感じることができました。

八幡山公園では,「秋探し」をしたり,ゲームをしたりして楽しく過ごすことができました。

色づいた木の葉やどんぐり,松ぼっくりなどたくさん拾えて,大満足で帰路につきました。ご協力いただきました保護者の皆様,大変ありがとうございました。

春に行った時よりも,力強い足取りで歩くことができ,大きな成長を感じることができました。

八幡山公園では,「秋探し」をしたり,ゲームをしたりして楽しく過ごすことができました。

色づいた木の葉やどんぐり,松ぼっくりなどたくさん拾えて,大満足で帰路につきました。ご協力いただきました保護者の皆様,大変ありがとうございました。

◆11月1日(火)2年生・生活科「JR宇都宮駅を見学しよう」

2年生が,生活科の学習でJR宇都宮駅の見学に出かけました。

駅で働く人の仕事や駅の施設について説明していただきました。

新幹線のホームで新幹線を見学したり,仕事の内容について質問をしたりと充実した見学になりました。

駅で働く人の仕事や駅の施設について説明していただきました。

新幹線のホームで新幹線を見学したり,仕事の内容について質問をしたりと充実した見学になりました。

◆10月30日(日)第22回うつのみや百人一首市民大会

第22回うつのみや百人一首市民大会が,宇都宮市体育館で開催され,本校から3年生1チーム,4年生2チーム,5年生2チーム,6年生2チームの合計7チーム,49名の子どもたちが小学生部門に出場しました。その他,先生方4人がチームを作り,ファミリー初級部門に出場しました。

開会式では,昨年度小学生部門で優勝したことから,本校の6年生が選手宣誓を堂々と行いました。

小学生部門には,59チームのエントリーがあり,午前中に予選1・2回戦を行い,上位20チームが午後の決勝戦へ進めます。本校の7チームとも,素晴らしい戦いぶりで予選を勝ち上がり,決勝戦へ進むことができました。

決勝戦では,本校のチーム同士が戦うという不運も重なり,本校の5チームが,2位,4位,7位,8位に入賞いたしました。各校のチームの力も年々向上し,本校は連覇を逃しましたが,素晴らしい大会となりました。

開会式では,昨年度小学生部門で優勝したことから,本校の6年生が選手宣誓を堂々と行いました。

小学生部門には,59チームのエントリーがあり,午前中に予選1・2回戦を行い,上位20チームが午後の決勝戦へ進めます。本校の7チームとも,素晴らしい戦いぶりで予選を勝ち上がり,決勝戦へ進むことができました。

決勝戦では,本校のチーム同士が戦うという不運も重なり,本校の5チームが,2位,4位,7位,8位に入賞いたしました。各校のチームの力も年々向上し,本校は連覇を逃しましたが,素晴らしい大会となりました。

◆10月28日(金)修学旅行2日目

ホテルの部屋でゆっくり過ごし,2日目も元気にスタートしました。

フォークとナイフを上手に使って,朝食を上品にいただきました。

いよいよグループで鎌倉の街を見学します。事前の計画どおりに各グループ出発しました。

各グループが鶴岡八幡宮を後にして,地図を頼りに目的地に向かいました。

小町通りで昼食を食べ,次の目的地へ向かいます。

お昼過ぎには雨も降り始め,肌寒くなりましたが,全てのグループが予定どおり最後の目的地である,高徳院に集することができました。バスに乗り込み,一路宇都宮を目指します。

フォークとナイフを上手に使って,朝食を上品にいただきました。

いよいよグループで鎌倉の街を見学します。事前の計画どおりに各グループ出発しました。

各グループが鶴岡八幡宮を後にして,地図を頼りに目的地に向かいました。

小町通りで昼食を食べ,次の目的地へ向かいます。

お昼過ぎには雨も降り始め,肌寒くなりましたが,全てのグループが予定どおり最後の目的地である,高徳院に集することができました。バスに乗り込み,一路宇都宮を目指します。

◆10月27日(木)修学旅行1日目

素晴らしい天候に恵まれ,6年生の子どもたちを乗せたバスは,東北自動車道を順調に進み,最初の見学先,国会議事堂に予定どおり到着しました。

衆議院議場の厳粛な雰囲気や天皇陛下の御休所などをマナー良く見学しました。

次の目的地は,スカイツリーです。

思ったよりもスカイツリーは空いていて,ゆっくり見学することができました。いよいよグループ行動です。

スカイツリーを見学した後,グループで昼食をとりました。事前の計画どおりの物を食べていたグループが多かったようです。

予定より早く,羽田の機体整備工場に到着しました。飛行機が飛ぶ原理や整備工場の役割などの説明を聞いたり,JALの歴史やスタッフの仕事などについて見学しました。

客室乗務員やパイロットの制服を着ることもできました。

格納庫に移動して,飛行機が整備されている様子を間近で見学しました。

2・3分おきに離着陸する飛行機に感激し,あっという間に見学時間が過ぎてしまいました。

予定よりも早くホテルニューグランドに到着したので,夕食の時間まで山下公園を散策しました。

ライトアップされた船や観覧車の灯りがとてもきれいでした。

中華街の四五六菜館で夕食をおなか一杯食べました。

衆議院議場の厳粛な雰囲気や天皇陛下の御休所などをマナー良く見学しました。

次の目的地は,スカイツリーです。

思ったよりもスカイツリーは空いていて,ゆっくり見学することができました。いよいよグループ行動です。

スカイツリーを見学した後,グループで昼食をとりました。事前の計画どおりの物を食べていたグループが多かったようです。

予定より早く,羽田の機体整備工場に到着しました。飛行機が飛ぶ原理や整備工場の役割などの説明を聞いたり,JALの歴史やスタッフの仕事などについて見学しました。

客室乗務員やパイロットの制服を着ることもできました。

格納庫に移動して,飛行機が整備されている様子を間近で見学しました。

2・3分おきに離着陸する飛行機に感激し,あっという間に見学時間が過ぎてしまいました。

予定よりも早くホテルニューグランドに到着したので,夕食の時間まで山下公園を散策しました。

ライトアップされた船や観覧車の灯りがとてもきれいでした。

中華街の四五六菜館で夕食をおなか一杯食べました。

◆10月26日(水)キッズタイム⑤

1年生~6年生が縦割り班で交流する,キッズタイム⑤が昼休みに行われました。汗ばむ陽気の中,校庭ではドッジボールやドロケイ,体育館では長縄跳びが行われました。

体育館では,上級生や先生が1・2年生に長縄跳びのタイミングを教えていました。

1・2年生には,優しくボールを投げて,楽しく遊びます。

体育館では,上級生や先生が1・2年生に長縄跳びのタイミングを教えていました。

1・2年生には,優しくボールを投げて,楽しく遊びます。

◆10月25日(火)PTA保健・給食部の活動

PTA保健・給食部の皆さんが,12月3日(土)に開催される,PTA主催東校フェスタに向けて,廃油石鹸づくりを行いました。

夏休み前に廃油から作り,固めていた石鹸を包丁で切っていきます。今年は,例年よりもクリーミーで真っ白な石鹸になりました。

一つ一つ丁寧に包装して出来上がります。

夏休み前に廃油から作り,固めていた石鹸を包丁で切っていきます。今年は,例年よりもクリーミーで真っ白な石鹸になりました。

一つ一つ丁寧に包装して出来上がります。

◆10月24日(月)3年生・ふくべ洞見学

総合的な学習の時間に,地域のことを調べている3年生(1班)が,ふくべ細工のふくべ洞さんに見学に行きました。

夕顔の実をくりぬいて作るふくべ細工について,作り方や種類など,たくさんのことを教えていただきました。

お面の作り方を質問したら,実際に作って見せてくれました。

帰り道に,ふくべ細工のお面が飾られた椅子を見つけました。

夕顔の実をくりぬいて作るふくべ細工について,作り方や種類など,たくさんのことを教えていただきました。

お面の作り方を質問したら,実際に作って見せてくれました。

帰り道に,ふくべ細工のお面が飾られた椅子を見つけました。

◆10月19日(水)2年生・遠足

2年生が秋の遠足で,喜連川にりんご狩りに出かけました。おいしいりんごの見分け方を教えていただき,自分でりんごを選んで収穫しました。

帰りに寄った喜連川の道の駅では,足湯に入りました。

帰りに寄った喜連川の道の駅では,足湯に入りました。

◆10月19日(水)1年生・遠足

1年生が秋の遠足で,壬生町のわんぱく公園・おもちゃ博物館へ出かけました。

最初に,おもちゃ博物館の中で遊んでから,みどりの丘でお昼を食べました。

お昼を食べた後は,アスレチックでたっぷり遊びました。

「ふしぎの船」の中も,子どもたちに大人気でした。

最初に,おもちゃ博物館の中で遊んでから,みどりの丘でお昼を食べました。

お昼を食べた後は,アスレチックでたっぷり遊びました。

「ふしぎの船」の中も,子どもたちに大人気でした。

◆10月19日(水)うつのみや百人一首市民大会に向けて

10月30日(日)に宇都宮市体育館で開催される「第22回うつのみや百人一首市民大会」に参加する,4・5・6年生の7チームが昼休みに練習に励んでいます。

今年の大会は,本校チームの6連覇がかかっています。頑張れ!!7チーム

今年の大会は,本校チームの6連覇がかかっています。頑張れ!!7チーム

◆10月19日(水)読み聞かせ

毎週水曜日には,読み聞かせボランティア「おはなし玉手箱」の皆さんが,2・3・4年生へ読み聞かせをしています。今日は,1・2年生が遠足だったため,3・4・5年生へ読み聞かせを行いました。

どの学年もボランティアの皆さんに注目して,しっかりと聞いていました。

どの学年もボランティアの皆さんに注目して,しっかりと聞いていました。

◆10月18日(火)3年生・遠足

3年生は,秋の遠足で「ツインリンクもてぎ」に出かけました。

最初に「ツインリンクもてぎ」内のハローウッズの森で,自然観察をしました。

何が見つかったのかな?

素晴らしい天候に恵まれ,レース場で昼食をとりました。

昼食後に,Honda Collection Hall で,バイクや自動車を見学したり,ASIMOのデモンストレーションを見学したりしました。

最後に,ピット体験を行い,素早くタイヤを交換したり,電動モーターで走るクルマを運転したりしました。

最初に「ツインリンクもてぎ」内のハローウッズの森で,自然観察をしました。

何が見つかったのかな?

素晴らしい天候に恵まれ,レース場で昼食をとりました。

昼食後に,Honda Collection Hall で,バイクや自動車を見学したり,ASIMOのデモンストレーションを見学したりしました。

最後に,ピット体験を行い,素早くタイヤを交換したり,電動モーターで走るクルマを運転したりしました。

◆10月18日(火)「各種たより」更新情報

図書だより(10月号)

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

◆10月18日(火)4年生・遠足

4年生が益子方面に遠足に出かけました。最初に,小峰窯元センターでろくろでの作業を見せていただいた後,手びねりで益子焼に挑戦しました。

最初に粘土のかたまりをのばしていきます。

同じ厚さになるように形を作っていきます。出来上がりが楽しみです。

お昼は,益子の森で食べました。天気が良くて遠くまで見渡せます。

旧濱田庄司邸で,登り窯を見学しました。子どもたちは興味津々です。

最初に粘土のかたまりをのばしていきます。

同じ厚さになるように形を作っていきます。出来上がりが楽しみです。

お昼は,益子の森で食べました。天気が良くて遠くまで見渡せます。

旧濱田庄司邸で,登り窯を見学しました。子どもたちは興味津々です。

◆10月17日(月)5年生・盲導犬ふれあい教室

総合的な学習の時間に「福祉」について学習をしている5年生が,実際に盲導犬とふれあう体験をしました。

盲導犬について説明を聞いた後,実際に障害物を避けながら目の不自由な人を誘導する様子を見学しました。

実際にアイマスクをすると何も見えなく,歩くことが本当に難しいことが分かりました。そして,盲導犬に案内される体験を通して盲導犬の素晴らしさを体験することができました。

盲導犬について説明を聞いた後,実際に障害物を避けながら目の不自由な人を誘導する様子を見学しました。

実際にアイマスクをすると何も見えなく,歩くことが本当に難しいことが分かりました。そして,盲導犬に案内される体験を通して盲導犬の素晴らしさを体験することができました。

◆10月14日(金)陸上競技大会の練習

昼休みや放課後の時間に,5・6年生の代表の子どもたちが,11月4日(金)に行われる宇都宮市小学生陸上競技大会に向けて練習を行っています。

踏切の位置や足の抜き方など,コツをつかめるように練習を重ねていきます。

強い踏切,跳び出す角度などに気を付けて練習をしています。

校舎の大規模工事中のために,直線50mをやっと確保できる狭い校庭ですが,一生懸命に練習をしている子どもたちです。

踏切の位置や足の抜き方など,コツをつかめるように練習を重ねていきます。

強い踏切,跳び出す角度などに気を付けて練習をしています。

校舎の大規模工事中のために,直線50mをやっと確保できる狭い校庭ですが,一生懸命に練習をしている子どもたちです。

◆10月13日(木)給食再開

給食室や北校舎の工事のために4月から1学期いっぱいお弁当を持参していた本校の子どもたちですが,今日から待望の給食が再開しました。しかし,給食のワゴンを長い通路を通って,仮設校舎まで運び,階段を上って教室まで運び入れるのは大変な作業です。調理員さんや先生方と協力して,無事に給食を食べることができました。

工事エリアは,ヘルメットをかぶって運びます。

長い通路を慎重に進めながら,やっと仮設校舎にワゴンが到着しました。

1年生は,初めての給食です。配膳作業も初めてなので,緊張した様子でした。

みんなで協力して上手に配膳ができました。ハンバーガーがおいしそうに食べていました。

4・5・6年生の教室は2階です。重くて熱い食缶は,先生が運びました。

工事エリアは,ヘルメットをかぶって運びます。

長い通路を慎重に進めながら,やっと仮設校舎にワゴンが到着しました。

1年生は,初めての給食です。配膳作業も初めてなので,緊張した様子でした。

みんなで協力して上手に配膳ができました。ハンバーガーがおいしそうに食べていました。

4・5・6年生の教室は2階です。重くて熱い食缶は,先生が運びました。

◆10月13日(木)第2学期始業式

229名の子どもたちが,5日間の秋休みが終わり,学校に戻ってきました。心身ともに大きく成長できるよう,「自分を高めよう」「全力で挑戦しよう」という2つの目標について話をしました。

3年生の増渕さんと6年生の守谷さんが,しっかりと2学期の目標を発表しました。

3年生の増渕さんと6年生の守谷さんが,しっかりと2学期の目標を発表しました。

◆10月13日(木)あいさつ・言葉づかいプロジェクト

本校では,学校と家庭が協力して,子どもたちがあいさつ・正しい言葉づかいを身に付けることができるよう指導にあたっています。その一環として,PTA総務会と生活指導部の皆さんが,第2学期の始業式に昇降口であいさつ運動を行いました。

自分から進んであいさつをすることはもちろんですが,時と場に応じた正しい言葉づかいができる子どもたちになるよう,今後も家庭・地域と連携して指導を進めていきたいと思います。

自分から進んであいさつをすることはもちろんですが,時と場に応じた正しい言葉づかいができる子どもたちになるよう,今後も家庭・地域と連携して指導を進めていきたいと思います。

◆10月7日(金)第1学期終業式

1年生は入学式から97日間,2年生以上の子どもたちは始業式から99日間の第1学期が,今日終了しました。この間,子どもたちは学習や体験を通して,心身ともに大きく成長しました。担任の先生が一人一人の子どもたちのよかった点や伸びた点を記入した通知票を持って,5日間の秋休みに入ります。

終業式の前に表彰が行われました。

2年生の吉田さんと4年生の高橋さんが,1学期に頑張ったことや成長したことを発表しました。229名の子どもたちは,最後までしっかりとした態度で終業式に臨むことができました。

終業式の前に表彰が行われました。

2年生の吉田さんと4年生の高橋さんが,1学期に頑張ったことや成長したことを発表しました。229名の子どもたちは,最後までしっかりとした態度で終業式に臨むことができました。

◆10月6日(木)演劇鑑賞教室

今年の演劇鑑賞教室は,東京から劇団「風の子」の皆さんをお招きして,「陽気なハンス」を鑑賞しました。

体育館の中央に八角形の舞台が作られ,劇団員の皆さんに案内されて着席し,劇がスタートしました。

既成の楽器ばかりではなく,のこぎりや洗濯板など,様々なものを使って音を出す劇団員の皆さんに子どもたちはびっくりしていました。

どんな苦難の時も明るく,前向きに知恵を使って立ち向かっていく,ハンスの生き方に子どもたちも魅了された演劇鑑賞教室でした。

体育館の中央に八角形の舞台が作られ,劇団員の皆さんに案内されて着席し,劇がスタートしました。

既成の楽器ばかりではなく,のこぎりや洗濯板など,様々なものを使って音を出す劇団員の皆さんに子どもたちはびっくりしていました。

どんな苦難の時も明るく,前向きに知恵を使って立ち向かっていく,ハンスの生き方に子どもたちも魅了された演劇鑑賞教室でした。

◆10月4日(火)お弁当の日

家庭におけるお弁当作りを学校と家庭が連携して行うことで,子どもたちの食への関心を高めたり,日頃食事やお弁当を作ってくれる方への感謝の気持ちを育てることを目的として,「お弁当の日」を実施しました。

1・2年生は,お家の人と一緒に買い物に行ったり,献立を考えたりできた人が大勢いました。保護者の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

3年生のお弁当です。今回のテーマは,魚料理でした。焼き鮭や白身魚のフライ,はんぺんなどの練り物などが多く使われていました。

4年生の中には,「自分で1品作ったよ。」と話してくれた人が大勢いました。

5・6年生は,ほとんどの子どもたちが1品以上のおかずを自分で作っていました。中には,全部自分で作ったと話してくれた人もいました。

1・2年生は,お家の人と一緒に買い物に行ったり,献立を考えたりできた人が大勢いました。保護者の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

3年生のお弁当です。今回のテーマは,魚料理でした。焼き鮭や白身魚のフライ,はんぺんなどの練り物などが多く使われていました。

4年生の中には,「自分で1品作ったよ。」と話してくれた人が大勢いました。

5・6年生は,ほとんどの子どもたちが1品以上のおかずを自分で作っていました。中には,全部自分で作ったと話してくれた人もいました。

◆10月4日(火)「各種たより」更新情報

学年だより

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

更新しました。

トップページ上部の「各種たより」からご覧になれます。

◆10月4日(火)とちぎっ子学力状況調査結果・分析更新情報

宇都宮市では、子どもの実態を的確に把握し、一人一人に確かな学力を身につけさせるために、平成16年度から学習内容定着度調査を実施しています。学校ではこの調査の結果を生かし、より一層の学習の定着を図る取り組みを行っています。

平成28年度の結果及び分析を更新しました。今後の指導に生かしてまいります。

トップページ「メニュー」の学力検査→4年・5年 からご覧になれます。

平成28年度の結果及び分析を更新しました。今後の指導に生かしてまいります。

トップページ「メニュー」の学力検査→4年・5年 からご覧になれます。

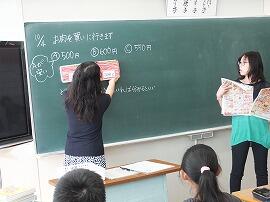

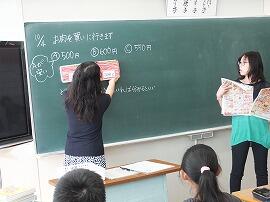

◆10月4日(火)研究授業・5年・算数「単位量あたりの大きさ」

異種の2つの量の割合でとらえられる数量の導入場面は,人数と面積で比べる混み具合を扱うことが多いが,今回は,子どもたちが身近に接している,お肉の値段と量で導入を試みた。

黒尾先生と柳田先生の寸劇で,導入場面を提示した。「500円のお肉,600円のお肉,550円のお肉の中で,500円のお肉が一番安いわね。」

「えー,何gか分からないから,安いかどうか決められないよ。」「量を同じにしないと比べられない。」

「500円のお肉は200g,600円のお肉は300g,550円のお肉は200gです。」

「500円のお肉と600円のお肉の量をそろえれば,どれが安いかわかるよ。」

アクティブ・ラーニングの授業は,グループとかペアとかの形式でなく,今回の授業のように,子どもたちの中に話したいこと・議論したいことが生まれる授業にすることが大切であるということが確認された授業でした。

黒尾先生と柳田先生の寸劇で,導入場面を提示した。「500円のお肉,600円のお肉,550円のお肉の中で,500円のお肉が一番安いわね。」

「えー,何gか分からないから,安いかどうか決められないよ。」「量を同じにしないと比べられない。」

「500円のお肉は200g,600円のお肉は300g,550円のお肉は200gです。」

「500円のお肉と600円のお肉の量をそろえれば,どれが安いかわかるよ。」

アクティブ・ラーニングの授業は,グループとかペアとかの形式でなく,今回の授業のように,子どもたちの中に話したいこと・議論したいことが生まれる授業にすることが大切であるということが確認された授業でした。

◆10月4日(火)避難訓練

天候不順のために延期されていた避難訓練を今日,実施しました。今回は,理科室から出火したという想定で仮設校舎から校庭へ避難しました。

仮設校舎の東西2か所の出口から口を結んで整然と避難することができました。

4分7秒で全員が避難完了しました。避難した後も,口を結んでしっかりと話を聞くことができました。

仮設校舎の東西2か所の出口から口を結んで整然と避難することができました。

4分7秒で全員が避難完了しました。避難した後も,口を結んでしっかりと話を聞くことができました。

◆9月30日(金)ジュニア芸術祭学校音楽祭

本校の合唱部31名が,教育会館で行われた,うつのみやジュニア芸術祭学校音楽祭合唱の部に出場しました。

学校音楽祭の会場では,写真撮影が禁止されていますので,リハーサル会場の様子を掲載いたします。

A部門の曲「やさしい風」とB部門の曲「世界がひとつになるまで」を,一つ一つの言葉を大切にしながら心を込めて歌うことができました。

学校音楽祭の会場では,写真撮影が禁止されていますので,リハーサル会場の様子を掲載いたします。

A部門の曲「やさしい風」とB部門の曲「世界がひとつになるまで」を,一つ一つの言葉を大切にしながら心を込めて歌うことができました。

◆9月29日(木)「各種たより」更新情報

給食だよりお弁当レシピ(9月26日~9月30日)

更新しました。

トップページ上部『各種たより』からご覧になれます

更新しました。

トップページ上部『各種たより』からご覧になれます

◆9月29日(木)合唱部事前演奏会

明日のジュニア芸術祭学校音楽祭合唱の部に出場する合唱部の皆さんが,本校の友達に演奏曲を披露しました。B部門の曲「世界がひとつになるまで」,そして審査対象のA部門の曲「やさしい風」を言葉の意味をかみしめながら力強く歌い上げました。

明日は,教育会館の大ホールで今までの練習の成果を発揮してくれることと思います。

明日は,教育会館の大ホールで今までの練習の成果を発揮してくれることと思います。

◆9月28日(水)いじめゼロ集会

9月のいじめゼロ強調月間にあわせて,児童会主催のいじめゼロ集会が行われました。各学級で事前に「いじめをゼロにするために努力すること」を話合い,集会の中で宣言しあいました。

担当の市川先生から,いじめゼロ集会の目的について話があり,子どもたちは各学級の宣言に真剣に耳を傾けました。

【1年1組】 【2年1組】

【3年1組】 【4年1組】

【5年1組】 【6年1組】

【6年2組】

いじめをなくすために,各学級で真剣に話し合った時の気持ちを忘れずに,友達の気持ちを思いやることや様々な人を認め合うことを決して忘れないで生活しましょう。

担当の市川先生から,いじめゼロ集会の目的について話があり,子どもたちは各学級の宣言に真剣に耳を傾けました。

【1年1組】 【2年1組】

【3年1組】 【4年1組】

【5年1組】 【6年1組】

【6年2組】

いじめをなくすために,各学級で真剣に話し合った時の気持ちを忘れずに,友達の気持ちを思いやることや様々な人を認め合うことを決して忘れないで生活しましょう。