文字

背景

行間

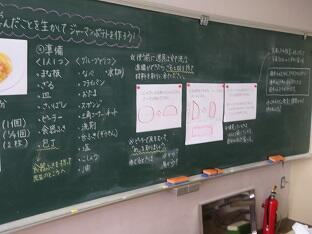

学校生活の様子をお知らせします。

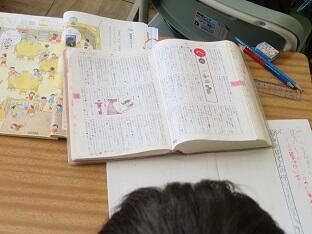

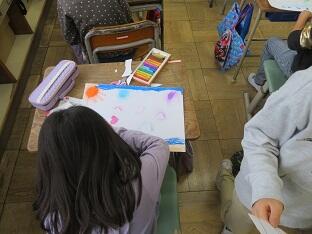

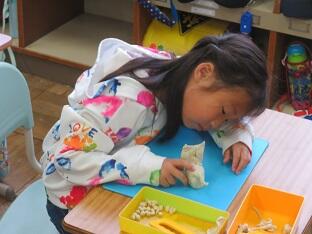

6月2日 1年図画工作

紙を折ったり切ったりして,できる形を楽しみます。子供たちは,紙の折り方(三角や四角,折る回数を増やすなど)や切り方(大きく切ったり小さく切ったり,まっすぐ切ったりギザギザに切ったり)を工夫して色々な形をつくっていきます。「お面だあ!」「怪獣の口!」・・・。できた形に,楽しみながら名前を付けています。自分で作った模様をつなげたり重ねたりして,台紙に貼ってデザインの作品をつくりました。子供たちのアイデアが生かされていますね。

6月1日 1年「あさがおにっき」

「この前と違うところがあったかな?」「よく見てね。」・・・

子供たちは,育てているアサガオを観察して,その様子や気付いたことを絵や文章にまとめていきます。アサガオの植木鉢と手元のワークシートと,子供たちの頭が繰り返し動いています。「フワフワしてる・・・」と,葉っぱを触って感想をつぶやく子がいます。「根っこの方は紫色で,上の方は緑色・・・」と,茎をよく見て色の違いに気付いた子がいます。「葉っぱの形がちがう・・・」と,双葉と本葉の違いに気付いた子がいます。

「よく気が付いたね。」・・・。先生と対話をしながら,きょうの「あさがおにっき」ができあがっていきます。

5月31日 なかよしタイム

今年度,初めてのなかよしタイムです。6年生が教室まで1年生を迎えに行き,集合場所まで連れていきます。1年生はにこにこ笑顔で並んで歩いていきます。きょうは,自己紹介の後,これからの遊びについて話し合ったり,清掃の分担を決めたりしました。遊びを決める場面では,たくさんの意見が出てまとめるのに大変です。時には「〇〇って,どんな遊びですか?」と質問があがります。経験の差があるので,低学年の子は,まだ知らない遊びがあるのです。6年生は,1つ1つ対応しながら話合いを進めているようでした。こういった苦労を経験しながら6年生はリーダーとして育っていくのです。これからの活躍に期待しています!

5月31日 6年音楽

6年生の合奏を聴くのは3クラス目です。どのクラスも一つ一つの楽器の音色がきれいに響いて,合奏としての音の重なりを味わうことができました。一音一音の澄んだ音色が心地よく伝わってきます。子供たちの合奏を聴いていると,これからも,学級や学年で心を合わせて色々な曲を創り上げてほしい,という気持ちにさせてくれます。

5月31日 新体力テスト1年生

1年生の新体力テストです。6年生が傍についてやり方を教えてあげたり,準備を助けてあげたりとサポートしてくれています。これから,縦割り班の活動も始まり,色々な場面で6年生が1年生にかかわることが増えてきます。こういった活動の積み重ねは,子供たちの「やさしさ」を育みます。1年生はちょっぴり緊張気味でしたが,元気に挑戦していました。

5月30日 かわいい訪問者

1年生の学校探検がありました。班ごとに色々な教室をめぐって,どんな部屋なのか,その秘密を探ります。「失礼します。見学してもいいですか?」校長室にもかわいらしいお客さんが来ました。子供たちは,校長室に飾ってあるもの,保管されているもの,置いてあるものに興味津々です。「この写真は何ですか?」「これは金庫ですか?」「校長先生はどんなお仕事をしていますか?」・・・「ここには,この学校で校長先生をやってこられた方のお写真が飾ってあります。最初の方は,128年前の校長先生ですよ。」・・・「えー!!」と目を丸くして驚いています。「ぼくのパパもこの学校だったから,その時の校長先生もいるかなあ。」・・・「そうだね。きっといるね。いつ頃かなあ。」・・・ほんのひととき,1年生の子供たちとの会話を楽しみました。

5月30日 新体力テスト始まる!

きょうから新体力テストが始まりました。天候が心配されましたが,きょうは日が差し込み,汗ばむ陽気となりました。きょうは,3年生と4年生が取り組みます。子供たちは元気にチャレンジしていました。「先生,私○○m跳べたよ!」「2年生のときよりも伸びた!」この体力テストは,自分の体力を認識し,バランスのよい体力の向上を目指すなど,これからの運動への取組に役立てることが目的の1つとなります。子供たちには,自分への挑戦として頑張ってほしいです。

5月26日 6年音楽

6年生の合奏の様子です。「マルセリーノの歌」を合奏していました。ピアノや鍵盤ハーモニカ,鉄琴,木琴,リコーダーなど,色々な楽器を使って演奏しています。メロディーを中心に,それぞれの楽器の音色が調和して音楽室にきれいに響きます。この演奏のために,子供たちそれぞれに練習を重ねてきたことが分かります。クラス全体での合奏は,友達同士で楽器の音色を聴き合い,バランスを考え感じながら演奏することになります。心を1つにする大切な活動の1つです。

5月26日 交通安全教室

市の生活安心課の皆さんを迎えて交通安全教室を実施しました。実物の車や人形を使っての活動は臨場感があり,子供たちにも強く印象に残ります。子供たちは,「車からの合図の意味」「死角」「内輪差」について具体的に説明を聞き,知識として身に付けていきます。そして最後に衝突実験を見学しました。小学生の交通事故で一番多いのが「飛び出し」による事故です。もし,車と衝突したらどうなるのでしょう。子供たちは,事故の恐ろしさをこの実験で目の当たりにしました。時速30㎞で走っていた車は,急ブレーキをかけても停止するまでに約20mも先に進みます。「車は急には止まれない」ことも再確認することができました。

講師の方は,「『もしかしたら・・・危ないかもしれない』と危険を予測することが大切です。私たちは,皆さんが安全に元気に学校に通ってくれることを願っています。」と締めくくってくださいました。

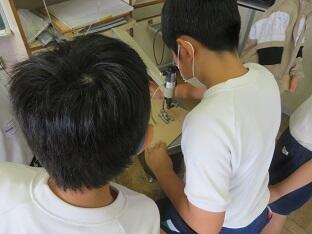

5月25日 5年図画工作

「電動糸のこぎり」を使って板を切り取っています。板を動かしながら,曲線に沿って切り進めます。子供たちは,落ち着いて丁寧に切り進めているようです。切り取った板は,紙やすりをかけて形を整えます。中には,難しいデザインに挑戦しようとする子もいます。「変わった形にしたかったので・・・」と意欲的です。最後には色を塗って切り取った板を組み合わせていくようですが,きっと個性的な作品が並ぶことでしょう。完成が楽しみです。

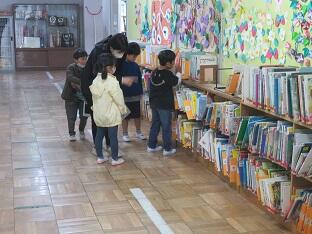

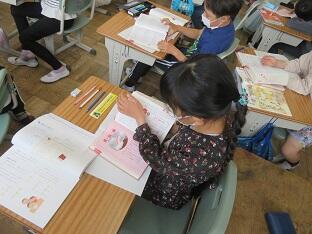

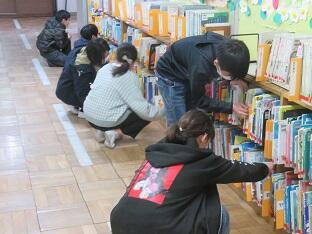

5月25日 2年 生き物の本を見つけよう

図書室で2年生が学習しています。「生き物の本を見つけよう」がテーマです。子供たちは,好きな生き物が紹介されている本を探して,じっくりと読みます。ワークシートに本の題名,登場する生き物,内容をまとめて記録することになるので,よく調べないと記録できません。調べながら新たな事柄を知り,どんどん詳しくなっていきます。

5月24日 いつもありがとうございます!

荒天のため順延になっていた「見守り隊との顔合わせ」を行いました。地域にはたくさんの見守り隊の方がいらっしゃいます。そういった方々に安全を見守られながら,子供たちは,毎日元気に登下校することができるのです。子供たちには,「感謝の気持ちを込めて元気に挨拶をしましょう」そう呼びかけました。気持ちが通じるように素敵な挨拶ができるといいですね。

5月24日 1年生とあそぼう!

1年生と2年生が一緒に遊んでいます。2年生が遊びを考えて,班ごとに交流をしているようです。「へびおに」や「だるまさんがころんだ」など,みんな元気いっぱいです。触れ合いながら交流を深めていくことができました。そして,2年生から1年生へはアサガオの種のプレゼントもありました。自分たちが昨年育てたアサガオです。きっと,今年も大きな花を咲かせてくれることでしょう。

5月23日 救急救命講習

「心肺蘇生」「AEDの使い方」について,消防署の職員の方を講師に,放課後子ども教室のスタッフと一緒に実技研修を行いました。プール開きを控え,子供たちの安全を守るためにも,しっかり確認しておくことは指導者にとって大切なことです。講師の方は,手順や注意すべきことを具体的に説明してくださいました。先生たちも意識を高くもち,積極的に取り組みました。

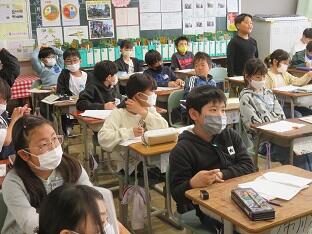

5月23日 2年国語

説明的な文章「たんぽぽのひみつを見つけよう」の学習です。終末の振り返りの場面です。子供たちは,タンポポの1日の様子を順序よく読み取り,秘密をいくつか知ることができました。「びっくりした。」「人間と同じようだ。」「もっと知りたい。」など,色々な意見が発表されました。次の時間はどんな「ひみつ」を知ることになるのでしょう。

5月23日 雨の日には・・・

雨の日は図書室が大人気です。子供たちは本が大好き。テーブルで本を開いたり,借りるための本を選んだりと,たくさんの子供たちが図書室を利用しています。約束や順番を守って,雨の日の図書室での休み時間を楽しんで過ごしています。本は,子供たちの想像力を養い心を豊かに育みます。子供たちには,これからも本の世界をたくさん楽しんでほしいと思います。

5月22日 5年田植え体験

5年生が地域の田んぼをお借りして田植えを体験しました。田植え機を使っての作業も見せてもらいましたが,きょうは自分たちの力で植えていきます。足元の不安定な中,腰をかがめての作業は大変です。子供たちも,先人たちの苦労を少し実感できたことでしょう。それでも「楽しかった。またやりたい!」という声も上がったようです。膝の下を真っ黒に染めながら子供たちは笑顔で頑張りました。

田んぼを提供してくださり,ご指導いただいた地域の方のご厚意に感謝いたします。貴重な体験をありがとうございました。秋の収穫を子供たちと一緒に心待ちにしております。

5月19日 6年調理実習

6年生の調理実習です。「いためておかずをつくろう」がテーマです。包丁の扱いにも次第に慣れていき,食材をどんどん切りそろえていきます。友達と協力しながら調理をすすめる子供たちは楽しそうです。

おいしそうなにおいが漂ってきました。さあ,みんなでおいしくいただきましょう。「いただきまーす!」

次のクラスは「炒める」場面を参観しました。フライパンに油を引いて,あたたまってから食材を入れます。まず,ニンジンです。次に,ピーマン,キャベツ,だんだん食材がしんなりしてきました。おいしそうなにおいも漂います。自分たちで作った「野菜炒め」,おいしくできそうです。

5月19日 避難訓練

第1回目の避難訓練を実施しました。地震の後に火災が発生したと想定しての訓練です。子供たちは,合図とともに机の下に身を隠し,安全が確認された後,校庭に避難します。避難の際,放送や先生の指示をしっかり聞くことが大切です。おしゃべりをせずに約束を守って行動する児童の姿が随所に見られました。

5月18日 2年野菜の観察

2年生は野菜を育てています。ピーマン,キュウリ,ミニトマト,エダマメ,オクラ,ナス・・・。自分の育てたい野菜を選んで世話をしています。「ピーマンのにおいがする!」「ミニトマトもにおいがするよ!」子供たちは,色々なことをおしゃべりしながら観察しています。

葉の形や大きさ,手触り,茎のくねくねしている感じなど,文章やスケッチで表現しています。これから,花が咲いて実がなると,どんどん気付きも増えてくることでしょう。

5月17日 3年理科

「チョウを育てよう」の学習です。授業の終末を参観しました。子供たちは学習の振り返りをしています。振り返りの時間はとても大切です。「どんな学習をしたか」「何が分かったか」「友達の考えを自分の学習にどう生かしたか」「これからどんな学習をしていきたいか」・・・。こういったことを認識して次の学びにつなげることで「深い学び」が実現できるのです。

子供たちの発言からは,分かったことやこれから更に学習していきたいことなどを聞くことができました。友達の振り返りに関心を示している子も増えているようです。一人一人の意見を学級で共有することも全体の学習レベルを上げるために大切なことです。

5月17日 6年サツマイモ苗植え

サツマイモの苗が届きました。最初に6年生が苗を植えます。穴を掘って,苗を寝かせて,2~3節をしっかり土中に埋め込みます。「ちょっと引っ張って抜けちゃうようではだめですよ」・・・

子供たちは,念入りに土をかぶせて,抜けないように丁寧におさえていきます。

時間に余裕ができると,土を丸めて団子を作る子も出始めます。やっぱり畑の土は感触がいいのでしょう。土に触れないと,実感としてとらえるのは難しいですね。

5月16日 6年国語

「友達の意見を聞いて考えよう」がテーマです。話合いのテーマは子供たちが考えました。「給食で食べるなら,和食・洋食・中華のどれがいいですか?」子供たちは,まず,グループになって自分の選んだものを理由を添えて伝え合います。グループを離れて,色々な人の意見を聞く機会もありました。最後には,選んだものが同じ人同士が集まって,各自の意見を聞きました。

先生が子供たちに尋ねます。「同じものを選んだ人同士,理由は同じだったかな。」・・・「ちょっと違う」「全然違う!」人それぞれに考え方が違うことを体験しています。

子供たちの話合いを聞いていると,「給食ではなかったら考え方も少し変わる」という子もいます。自分が好き,という理由のほかに,給食での提供を考え,費用や産地などの条件を理由の1つとして挙げている子もいました。1つのテーマでもたくさんの考え方があり,友達と自分の考えを比較する楽しさを味わえます。

5月16日 芽が出た!

「先生,2つも芽が出たよ!」1年生が走りながら駆け寄ってきます。ある子は「先生,見て,芽が出たよ!」と2~3ミリ程度ちょこんと顔を出したアサガオの芽を指さして伝えてくれました。「よーく探したね。明日は,もっと大きくなるかな。」この時期の朝の楽しい会話です。子供たちのちょっとした嬉しさが伝わってきます。

「先生,まだ,黄色い花,咲かないよ。」2年生は好きな野菜を育てています。この子は,キュウリを育てているのですが,事前に調べて,キュウリには黄色い花が咲くことを知っているのでしょう。

「そうだね。まだ,まだだね。」・・・「夏にならないとキュウリできないもんね。」さすが2年生,理科の学習に近い知識を身に付けています。

「これは,何の芽かな?」「ホウセンカ!」3年生は,ホウセンカとマリーゴールドの種をまきました。ホウセンカの方が早く芽を出しました。子供たちは,植木鉢をのぞき込んで,芽の様子をじっと見ています。

この時期は,朝,いろいろな子供たちとの会話があります。子供たちがこれからどんな発見をするのか,楽しみです。

5月15日 上手にみがけるよ!

今年から給食後の歯みがきを再開しました。本校は,児童数も多い中にあって水道の設置個所も限られ,混雑も予想されるところですが,教室で歯磨きを済ませ,水道を使用する時間をずらしながら対応しています。子供たちも,丁寧に歯磨きを続けているようです。ご家庭での協力とあわせて,むし歯予防につなげていけたらと思っています。

5月12日 5年社会

テーマは「高い土地のくらし」です。子供たちは,資料「キャベツの生産量」に関するグラフを見て,分かったことを話し合っています。グラフを見ると,夏から秋に群馬県の生産量が多く,他県の生産量は少ないことに気づきます。子供たちの発言には,気温との関係や値段に関連した内容が見られました。

5月11日 2年国語

音読の発表会に向けて練習が始まります。まず,グループに分かれて音読したい場面を決めます。次に,登場人物やナレーションの部分など,音読の分担個所を相談します。なかなか決まりません。「先生・・,じゃんけんで決めていいですか?」「えー・・,話し合って決めようよ。譲り合うのもいいよ」ちょっとした相談でも,話合いはとても大切ですね。友達同士のかかわりも増えます。こういった積み重ねがコミュニケーション力を高めることにつながるのです。

さあ,少しずつ分担が決まったグループが出始めました。練習開始です。発表会に向けて頑張りましょう。

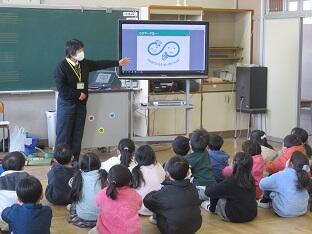

5月10日 2年 給食の時間に大切なことは?

2年生の学級活動です。「給食の時間」に大切にしたいことを学びます。きょうの授業には栄養教諭の先生が登場します。「給食の時間,大切なことって何でしょう?」「手をよく洗う!」「好き嫌いしないで食べる!」「ありがとうの気持ち!」「おしゃべりしない!」・・・。子供たちは大切なことをよく分かっています。

栄養教諭の先生は大切なことを3つに絞って,それぞれ具体的に子供たちの考えや思いを引き出していきます。「どうして手を洗わないといけないの?」「汚れが落ちにくいところはどこかなあ?」子供たちは,経験やこれまでの学びから答えます。その後,音楽に合わせて手洗いの練習をしました。

ちょっぴり難しい「いただきます」や「ごちそうさま」の由来も知りました。これまで何気なくしていた挨拶にも,感謝の気持ちをより込められそうです。

授業の終わりには,ワークシートを使って学習内容を確認しました。大切な3つのこと,それは「手をよく洗う」「感謝の気持ちをもって挨拶をする」「苦手なものでも一口はチャレンジする」です。子供たちは,自分が頑張ってみたいことをこの中から1つ選びました。目標に向けて頑張ってほしいです。応援しています!

5月10日 1年 大きくなあれ!

1年生がアサガオの種をまいています。

まず,自分の植木鉢に土を入れます。「先生,さわってみて。ふわふわだよ。」「ほんとだね。やわらかいね。」

穴をあけて,そこに種を1粒ずつ落としていきます。丁寧に土をかぶせて準備が出来上がりました。いつ頃,芽が出てくるでしょうね。楽しみですね。

5月10日 4年体育

青空が広がっています。風も穏やかで,すがすがしい1日となりました。校庭では,子供たちの体育着が白く輝いています。4年生が50m走の記録をとっているようです。腕を大きく振って最後まで全力で走り切ります。皆,頑張っています。きっと何回か記録を取ることになるでしょう。練習を重ねて,記録が伸びていくといいですね。頑張れ!

5月9日 3年書写

3年生の毛筆の学習です。「横画」の書き方を練習していました。始筆と終筆に注意して筆を走らせます。姿勢よく半紙に向き合っている子がたくさんいました。先生は,一人一人頑張ったところを認めて賞賛します。3年生から始まる毛筆の学習,準備や後片付けの仕方を理解し,習慣づけていくのも大切な学習の一つです。手やものを汚さず学習をすすめられるように,学習に臨む姿勢も同時に学んでいきます。

5月9日 5年調理実習

5年生が調理実習に取り組んでいます。「安全に気を付けて青菜をゆでよう」がテーマです。この授業のために家で練習をしてきた児童もいるようです。家庭科の授業は家庭生活との関連が強く,日常の生活に生かすことが重要な目的となります。ご家庭の協力を得られることはありがたいです。

子供たちは,初めての調理実習にドキドキ,ワクワク・・・。不安げに周りの様子を見たり,恐る恐る食材に包丁を入れる様子もありますが,とても楽しそうに実習を進めています。グループの友達同士,声を掛け合って協力して作業している様子もほほえましいですね。

茹でると緑がより鮮やかになります。

水に浸して,水気を取って,いよいよ包丁の出番です。上手に切れるかな?

洗い物も友達と協力してしっかり行います。「油ものではないから,洗剤は一滴でいいのですよ・・・」と先生から声がかかります。その後は,きちんと指示を守って実践していました。子供たちにとっては,1つ1つのことが生活に生かせる大切な学習となります。

「早く,しょうゆをかけて食べたいなあ・・・」そんなつぶやきも聞こえてきました。そろそろ,どの班も準備ができたようです。

「おいしいですか?」「はい,おいしいです!」と満面の笑顔を浮かべる子供たち。楽しい調理実習の時間となったようです。

5月8日 6年外国語科

6年生の 外国語の授業,テーマは「自己紹介をしよう」です。子供たちは,まず,自分の好きなもの,得意なものを絵に表します。それをもとに友達と紹介し合いました。「I like…」「I’m good at….」友達の新たな一面を知って楽しそうです。

5月8日 6年租税教室

6年生が租税教室に参加しました。宇都宮関税会の方を講師に迎えて授業を行いました。子供たちは,生活のどのような場面で税金が役立てられているかを学びます。まず,一億円と同じ重さのケースを持ち上げたり,一千万円のお札の束に触れたりして,大きなお金が動く税金について,少し身近に感じ取ります。

説明では,「小学生でも税金を払っている人はいますよ」との話に「えー,働いていないのに?」とびっくり。「テレビに出ている人で子役の人っているでしょう。」「あー,なるほど・・・」と納得した様子でした。

その後,写真を一枚一枚見ながら税金の使われているもの,使われていないものを区別していきます。「うーん,これはどっちだろう?」と近くの友達と相談です。子供たちは,楽しみながら税金の大切さを感じているようでした。

5月1日 3年国語

国語辞典の使い方について学習しています。まず,子供たちは,50音順に言葉が並んでいることを確認しました。次に,自分の好きな言葉を調べ始めました。早速,調べた言葉の意味をメモする子もいます。言葉の意味が理解できるようになると,その言葉を作文や発表で使ってみたくなることでしょう。その繰り返しが語彙力を高めることにつながっていくのです。

5月1日 3年理科

「たねをまこう」の学習です。3年生の理科では植物の成長の様子を観察します。子供たちはホウセンカとマリーゴールドの種をまきました。種の形や大きさは植物の種類によって違うことを学びました。1年生のときに育てたアサガオの種とも違うことが分かりました。

きょうはちょっぴり風が強く,注意していないと掌に載せた種が飛ばされそうです。子供たちは気を付けながら丁寧に種まきをしています。「ちゃんと芽を出して育ってほしい」という思いがあるのでしょう。土に水がしみ込む様子をじっと見ながら,土全体にしっかり水やりをする子供の姿が見られました。

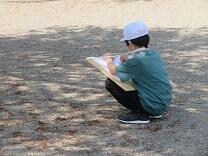

4月28日 6年図画工作

子供たちは,「お気に入りの場所」をテーマに風景を描いています。場所には奥行きがあり物には色があって,見る角度や光の具合で多様に変化します。同じ場所でも季節や時間によって見える雰囲気も違ってくるので,一人一人が思い入れる場所の様子にも違いが見られることでしょう。奥行きを表現するのが難しそうですが,子供たちは物を手前に置いたり,下から物を見上げたりしながら遠近法を用いて描こうと頑張っているようです。

4月27日 4時間目の校庭で・・

青空が広がり,陽射しがまぶしく感じられます。4時間目の校庭では,4年生が体育の授業に,5年生が図画工作の授業に取り組んでいます。4年生は,ミニハードルを使って,障害物をリズミカルに走り越える練習をしています。体全体を使って元気に頑張っている姿を見るのは気持ちがいいです。5年生は,草花や樹木を見ながら絵を描いていました。黙々と取り組む姿が見られます。花弁や枝葉の様子をよく見ながら描いていました。色付けも工夫して行えると奥行きを感じられる作品に仕上がることでしょう。どのように仕上がっていくのか楽しみです。

4月26日 4年国語

音読発表会です。子供たちは,小グループごとに物語の一場面を音読します。一人一人,登場人物の役割を決めで,これまで練習を重ねてきました。他の児童は,それぞれグループのよさを感じ取って伝えています。よいところは,これからの学習にも生かしていきたいですね。

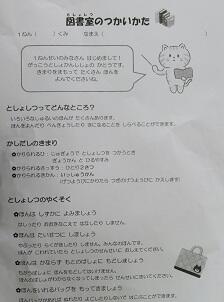

4月26日 はじめての・・・

1年生が図書室で先生の話に耳を傾けています。きょうは1年生のあるクラスが図書室の使い方を学んでいるようです。バックを持っているので本を借りることができそうです。図書館司書の先生から,図書室での読書の仕方や本の借り方などの説明を聞きました。子供たちは,早く借りたい気持ちを抑えて静かに説明を聞いています。

いよいよ本を選ぶ時間になりました。じっくりと本を選んで,順番に貸し出しの手続きを済ませます。子供たちはどんな本を選んだのでしょう。家に帰ってから本を読むのが楽しみですね。

4月26日 2年図画工作

2年生の子供たちが「ぼかしあそび」をしています。クレヨンを使って色を塗り,ティッシュペーパーや型紙を使ってぼかしていきます。指を使っている子もいます。色の重なりや「ふわっ」とした感じが楽しいのですが,型紙を使うと,ぼかされた色の部分に直線的な図形が浮かび上がって,また違った雰囲気にもなります。子供たちは,試しながらぼかしてできた色の形や模様を楽しんでいます。

4月26日 1年図画工作

1年生が粘土の感触を楽しんでいます。丸めたり,のばしたり,つまんだり・・・。何度も掌で転がして丸い形をきれいに整えたり,塊からつまんで動物の耳をつくったりと,粘土の感触を味わいながら,形の変化を楽しんでいました。

4月25日 4年道徳

4年生の道徳の授業です。自分の考えを紹介し合い,話し合っています。一人一人が課題にしっかり向き合って,互いの考えを伝え合うことで多様な考えに触れることができます。きょうのテーマは「正しいと思うことは自信をもって」ですが,子供たちには,これまでの自分を振り返り,友達とも考えを共有しながら行動変容への意欲を高めていってほしいと思います。

4月24日 2年生活科

2年生の教室では生活科の授業中です。「1年生をむかえよう」がテーマです。子供たちは,1年生に教えてあげたいことやしてあげたいこと,どんなことをしたら喜んでもらえるかななど,自分たちの経験をもとに話し合っています。子供たちの机上のワークシートには,「なかよくあそんであげたい」「そうじのしかたをおしえたい」「本をよんであげたい」「あさがおをあげる」など,自分の考えがたくさん書いてありました。

1年生に紹介するために,2階,3階にはどんな教室があるかも確認しました。このクラスは3階にあるので,外の景色がよく見えます。子供たちは,いろいろなことを1年生に教えてあげられそうです。

4月21日 授業参観

今年度最初の授業参観です。「校長先生,ぼくのお母さん来てる?」「私のママは?」「ママは髪が長くて…」と授業が始まる前から気になって仕方のない様子です。休み時間には元気に遊んで,汗びっしょりになって授業を受けようとしている子もいます。子供たちは,ちょっぴり緊張しながらも,集中して学習に取り組んでいるようでした。みんな頑張りましたね。

4月20日 5年図画工作

5年生が風景を描いています。テーマは「季節を感じて」です。子供たちは,木を見つめて葉の形や重なりの様子,幹や枝の太さ,ねじれて伸びる様子などを感じ取って描いています。手前に鉄棒やジャングルジムを描き,後方に見える木を大きく描こうとしたり,花壇の草花を前面に大きく描き,奥行きを感じながら木々の風景を描こうとしたりする子など,自分が描きたい構図を選びます。この後,色を付けていくようですが,完成まで丁寧に仕上げて,作品づくりをじっくりと楽しんでほしいです。

4月20日 1年算数

1年生の教室では算数の授業中です。2枚の絵を比べながら違いを見つけています。数の違いや形の違い,長さの違いなど,間違い探しのゲーム感覚で算数的な要素について気付き,表現の仕方にも慣れていきます。指をさして”ここ””,”あそこ”などと伝えるのではなく,何が”いくつ”と”いくつ”,”四角”と”三角”,”長い”と”短い”など,数量の概念を使って違いを伝えることは算数学習のスタートとして大切なことです。

指先まで”ピン”と伸びて,手の挙げ方が上手です。こちらのクラスでは,「みんなのランドセルはロッカーにしまえるかな?」という課題について考えていました。それぞれの個数を数えて比べたり,1対1で対応させるために線でつないで調べたりします。考え方や調べ方の基礎を学び,今後,新たな考えを導き出すための基盤としていくのです。

4月19日 暑いでーす!

ロング昼休みの時間,たくさんの子供たちが校庭に出て遊んでいます。ドッジボールや中線ふみ,だるまさんがころんだ,鬼ごっこ・・・。先生も遊びの中に加わって汗を流します。あちらこちらから「あつーい」との声が聞こえてきます。

4月19日 6年体育

青空が広がり気温も上がります。子供たちも半袖,短パンの子が多くなりました。6年生が鬼ごっこをしているようです。4色のチーム戦のようですが,陣地(円)の使い方にはルールがあって,傍から見ているだけではよく分かりません。でも,子供たちは楽しそうです。元気いっぱいです。

作戦タイムの時間を経てゲームはさらに盛り上がります。運動量も豊富で,6年生ならではの思考も要します。作戦タイムでは,自ずとリードしていく児童が出始め,その子を中心に子供たちがつながります。チームを変えれば,たくさんの児童同士,体を動かしながら触れ合う機会が多くなります。新しい学年になってのこの時期,子供たちのつながりを深める有意義な活動です。

4月18日 給食 わくわく!

1年生はきょうから給食がスタートします。当番の子供たちは白衣を着て消毒をして並びます。一人一人,配膳の役割が決まったようです。学級の子供たちは,着席して順番が来るのを静かに待っています。さあ準備が整いました。給食のおいしさをじっくりと味わってくださいね。どうぞ召し上がれ。

4月18日 3年生の様子

3年生の学級をのぞいてみました。図画工作の学習です。「絵の具と水のハーモニー」,絵の具を使う最初の時間なので,絵の具の出し方や片づけ方など,しっかり学習します。子供たちは,パレットの使い方の約束を守り,色々な絵の具を使って色を混ぜ,水の量を調節しながら線や点を描いています。水をたくさん含ませて柔らかな感じを出したり,濃く目立つように混ぜる水の量を少なくしたりと,色の濃淡と併せて色の重なりの様子を楽しんでいます。

隣のクラスでは,学級活動の時間でしょうか。合言葉「やさしく かしこく たくましく」をもとに,具体的にどんなことをしていけばよいかを考えていました。机上をのぞいてみると,「元気にあいさつ!」「いっしょうけんめいに考える」など,子供たちが頑張ろうとしている気持ちが見られます。

4月18日 粘り強く…

6年生は「全国学力・学習状況調査」,4・5年生は「とちぎっ子学習状況調査」を実施しています。これらは,児童の学習の状況を把握,分析して一人一人の課題を明確にし,今後の学習に生かすものです。子供たちは,問題をよく読み,落ち着いて調査に臨んでいます。時間まで粘り強く考え抜いてほしいです。

4月17日 4年書写

4年生の毛筆の学習です。毛筆の学習は3年生から進めていますので,子供たちは用具の置き方や筆の扱い方などについてはよく理解し,速やかに準備が整いました。きょうは「羊」に挑戦です。姿勢よく,一筆一筆,慎重に書いている子が多いです。「筆を立てましょう。」と先生の言葉に,背筋もピンと伸びて再び用紙に向き合います。集中して取り組む時間を大切に,頑張ってほしいです。

4月13日 離任式

5校時に離任式を行いました。14名の先生方が転任,退職されます。久しぶりに子供たちと対面して式を行うことができ,先生方の思いもより強く子供たちの心に届きます。代表の児童からは心温まる言葉が述べられ,花束に感謝の気持ちを添えて届けます。先生方,今まで大変お世話になりました。新天地でのご活躍を祈念申し上げます。

4月13日 登校班編制

対面式に続いて登校班編制を行いました。朝,子供たちの登校を正門付近で迎えていると,歩道橋の階段を下りる1年生の様子を気遣い,班長さんがゆっくりと振り返りながら歩く姿が見られます。班長さんも頑張っています。1年生も笑顔で元気に挨拶をしてくれました。

登校班編制では,班長さんが1年生を迎えに行き,担当の先生が班のメンバーを一人一人確認していきます。班編制に当たっては地域の方々に大変お世話になっています。育成会,子供会の皆様のご尽力により,班編制がスムーズに行われております。また,日々,子供たちが安全に登校できるようご配慮をいただきありがとうございます。

4月13日 よろしくお願いします!

対面式を行いました。1年生と上級生が顔合わせをします。6年生の代表児童がお迎えの言葉を述べます。「お兄さん,お姉さんがいるから心配しなくても大丈夫」と言葉をかけてくれました。また,おすすめの場所として図書室をあげ,1年生向けの楽しい本も紹介してくれました。これからの利用が楽しみですね。

1年生の皆さん,2年生から6年生までのお兄さん,お姉さんとたくさんお話をして,これからの学校生活を楽しみましょう!

4月12日 入学式

入学式が行われました。6年生に手をつながれて新入生が入場します。ちょっぴり緊張した表情での入場です。担任の先生から一人一人名前を呼ばれて「ハイ!」と元気に立ちます。式から記念撮影まで,長時間にわたってみんな頑張りました。また,明日からもよろしくお願いします!今年度の1年生は116名,4学級でスタートです。

式後には,6年生が写真撮影の準備をしてくれました。きょうも6年生の活躍に助けられました。

4月11日 明日は入学式!

6年生の子供たちが入学式の準備を進めます。協力して手際よく行動してくれているので,早めに準備が整いました。すみずみまで丁寧に掃き掃除をしたり,雑巾できれいに汚れを拭き取ったりと,生き生きと活動する6年生の姿に頼もしさを感じます。6年生の皆さん,ありがとう。明日もよろしくお願いします!

4月10日 令和5年度がスタートします!

着任式と始業式を行いました。2年生以上の子供たちが一堂に会して,体育館で式を行いました。今年度は,新たに13名の先生方をお迎えしました。先生方を迎えるにあたっては,6年生の代表児童が「お迎えの言葉」を述べます。大勢の人の前でも堂々と言葉を伝えることができました。

続いて始業式です。始業式では,校長先生から本校の合言葉についての説明がありました。

「やさしく かしこく たくましく 笑顔あふれる 豊南小」

一人一人がこの合言葉を念頭に置いて,充実した学校生活を送れるように子供たちを支援していきます。

3月24日 修了式

表彰に続いて修了式を行いました。各学年の代表児童に修了証を渡しました。皆,堂々とした態度で受け取っています。次に1年生と5年生の代表児童が作文を発表しました。学習や生活について,1年間を振り返って頑張ったことや成長したと思えることなどについての発表を聞くことができました。

4月からは,それぞれに学年が1つずつ上がります。また,新たな目標に向けて元気に頑張ってほしいです!

3月24日 表彰

教育長奨励賞の表彰と修了式を行いました。初めに表彰です。学校や地域で模範となる行いの見られた児童を表彰しました。全員がしっかりとした態度で表彰を受けることができました。これからの活躍にも期待です!

【5年生】

【4年生】

【3年生】

【2年生】

【1年生】

3月22日 修了式練習

修了式の日が迫ってきました。きょうは,修了証を受け取る代表児童や作文を発表する児童の練習を行いました。歩き方や礼の仕方などについても確認しました。全校児童の前で,代表として行動したり発表したりすることは緊張することでしょうけれど,当日もしっかり役割を果たしてくれることと思います。

3月22日 暖かな春

春分の日を過ぎて一段と暖かくなりました。学校も春の装いです。

3月16日 卒業式

104名の子供たちがこの学び舎を巣立っていきました。卒業証書を受け取る子供たちの表情は希望に満ち溢れ,キラキラと輝いています。大きなランドセルを背負い,正門をくぐったあの日から6年の年月が流れました。心も体も成長し,今,新たな一歩を踏み出そうとしています。振り返ると,それぞれにたくさんの思い出が蘇ってくることでしょう。ともに笑い,喜び,涙した友や家族,先生,地域の方々,皆さんの周りには,常に,支えてくれるたくさんの人たちがいることを忘れないでください。

さあ,卒業生の皆さん,思い切って新たな一歩を踏み出してください。そして,もし,悩み立ち止まることがあったらこの学び舎を思い出してください。そこには,皆さんを温かく迎え,靴紐を結び直して背中を押してくれる先生たちが待っています。

卒業おめでとう!

地域の皆様,これまで,子供たちにたくさんのご支援をいただきありがとうございました。心より感謝申し上げます。新たな世界に羽ばたいていく子供たちを,今後も温かく見守ってくださいましたら幸いです。本当にありがとうございました。

3月15日 お別れの会

きょうは卒業生と在校生とのお別れの会がありました。卒業生が,大きな拍手に送られて在校生の間を歩きます。明日は,もう卒業式です。この後,5年生が会場の準備や6年生教室の装飾,校舎内の清掃を行ってくれました。すっかり準備も整いました。明日は思い出に残る卒業式にしたいです。

3月14日 明日から登校班の班長が変わります

休み時間に,登校班ごとに整列して班長の確認を行いました。6年生がもうすぐ卒業するため,在校生に役割をバトンタッチします。6年生の皆さん,これまで,みんなの安全を見守ってくれてありがとうございました。卒業まであとわずかですが,新しい班長さんが,しっかり役割を果たせるように見守ってあげてくださいね。

3月10日 1年図画工作

1年生の教室をのぞいてみると,子供たちが絵を描いていました。1年間の思い出を絵に表しているようです。運動会やアサガオを育てたことなど,色々な場面が子供たちの心に残っているようですね。どの子も,集中して画用紙に筆を走らせている姿が印象的でした。

3月10日 卒業式予行

卒業式の予行を行いました。子供たちは意識を高くもって式に臨んでいます。卒業式まで残すところ数日ですが,思い残すことのないよう,学校生活を充実させてほしいです。

3月10日 表彰

卒業式予行に先立ち,表彰の伝達を行いました。宮っ子心の教育表彰,宇都宮市青少年表彰,善行児童表彰,小学校6か年皆勤賞です。学校や地域に貢献し,その努力が認められての表彰です。一人一人が堂々と賞状を受け取ることができました。今後の更なる活躍が期待されます。

3月10日 同窓会入会式

卒業を控えた6年生の同窓会入会式が行われました。本校は創立100年を超える歴史と伝統のある学校です。同窓会長様からは,昔の学校の様子や地域の様子について,地名の由来などにも触れて,興味深い話をうかがうことができました。代表児童が「・・・これから同窓会員の一員として,また,社会の一員として,しっかり社会に貢献できるよう努力していきたいと思っています。・・・」と挨拶を述べます。一人一人が本校を代表する子供たちです。自信と誇りをもって,たくましく自分の未来を切り拓いて成長してほしいです。

3月8日 冒険活動教室1日目

冒険活動教室1日目です。子供たちはオリエンテーリングを終え広場に集合しています。予定の集合時刻より早めに全員が集まれたようです。自然に触れ,友達とかかわり,互いに助け合って活動できたこと,振り返りの子供たちの発言からうかがい知ることができました。活動のねらいをしっかり理解して行動できる子供たちです。

「おなかすいたあー」そんな声も聞こえてきます。オリエンテーリングでたくさん歩いたのでしょう。昼食の時間が待ち遠しかったようです。子供たちは,班ごとにシートを広げて昼食の準備です。

ふと見上げると,雲一つない抜けるような青空。素晴らしい景色が広がっていますね。

午後は「登山」が予定されています。「あそこを登っていくのかあー」と,ちょっぴり不安な子も。天気は素晴らしいのですが花粉との戦いに頑張っている子もいます。自分の体調とよく相談をしながら,無理をせずに頑張ってほしいところです。きっと,登山でも,友達同士,励まし合って活動してくれることでしょう。

3月8日 冒険活動教室へ出発

5年生の子供たちが冒険活動教室に出発します。明日まで,オリエンテーリングや登山など,教室では味わえない体験をしてきます。友達と協力して,積極的に挑戦して,楽しい思い出をたくさん作ってきてほしいと思います。

午前8時20分,子供たちは元気にバスに乗り込みました。いってらっしゃーい!

3月7日 4年体育

校庭から子供たちの元気な声が聞こえてきます。4年生がフットベースボールのゲーム中です。チームの中で声を掛け合って,ボールを蹴る方向や守る位置などを相談しながらゲームを進めています。応援にも熱が入ります。どちらのチームもがんばれ!

3月7日 元気です!

10時15分,チャイムと同時に子供たちが校庭に飛び出していきます。きょうは,気温も上がり穏やかな日になりました。半袖の子もちらほら見られます。春本番の陽気に子供たちも元気いっぱいです。

3月7日 朝の清掃

朝,6年生の子供たちが昇降口の掃き掃除をしてくれています。利用する児童数も多いので砂がたまりやすいのですが,6年生のおかげで気持ちよく1日をスタートすることができます。きょうは,5年生の子供たちが,6年生の掃除の様子を参観していました。引継ぎの準備が進められています。

3月3日 1年生活科

きょうは青空の広がる穏やかな1日となっています。1年生の子供たちが,自分で植えた球根の観察をしていました。チューリップやヒヤシンス,クロッカス,ムスカリなど,春に咲く花が少しずつ花を開かせています。クロッカスやヒヤシンスは開花が早いようです。子供たちは,植木鉢をのぞき込んでは色を塗り,色を塗ってはまた観察します。丁寧にスケッチしている様子が見られました。毎日のように水やりをして,一生懸命に世話をした球根から芽が伸び,花を咲かせるのはうれしいことでしょうね。

3月3日 卒業まであと・・・

卒業の日が迫ってきました。校舎内にも”おめでとう”の掲示物が見られるようになりました。

3月2日 委員会活動

今年度最後の委員会活動が行われました。1年間を振り返って感想を共有したり,来年度の学校生活に向けて準備をしたりと,様々な取組が見られます。

保健委員会では,来年度から再開される昼食後の歯磨きについて,歯磨きの仕方を紹介する動画を撮影しています。

給食委員会では,給食再開後の新たな献立表を掲示しています。

図書委員会では,図書室の本の整理をしています。

広報掲示委員会では,1年間を振り返って6年生が感想を述べています。5年生から6年生へは,感謝の言葉を綴ったメッセージカードが贈られました。

3月1日 3年そろばん

「そろばん」の授業,1時間目です。この時間の学習のねらいは,そろばんの各部の名称,しくみ,数の表し方について理解することです。教室を参観したときには,子供たちは,先生が出す数をそろばんで表していました。そろばんを初めて目にするという子もいるでしょう。短い時間で操作の仕方に慣れていくのはなかなか大変です。子供たちは,互いに教え合って,数の入れ方やはらい方に慣れていきました。

2月27日 小学校最後の・・・

給食の時間です。

きょうのメニューは,ヒレカツ,ボイルキャベツ,すまし汁,おいわいゼリー,赤飯,牛乳です。卒業お祝い献立になっています。え!?まだ2月なのに・・・。

実は,6年生は,きょうが小学校最後の給食になります。明日から給食室が空調設備設置工事に入るため,しばらく給食の提供はありません。再開されるのは卒業式が終わってからになるのです。「おいしい給食をありがとうございました。」と調理員さんに挨拶をする子供たちの姿も見られます。

2月27日 5年図画工作

「そっと見てね,ひみつの景色」,箱の中に子供たちのイメージした景色が広がります。子供たちの作品は完成に近づいているようですが,一つ一つのパーツを丁寧に形作っている子が多く,素敵な作品,楽しい作品がたくさん見られます。「空の上をイメージして」「草や花をイメージして」「雪の野原をイメージして」「花園をイメージして」・・・。箱には,いくつかのぞき穴がついていて,穴によって見られる景色が違うようです。子供たちは,作ってはのぞき,のぞいては作って作品を仕上げていました。完成したら,是非,箱の中をのぞいてみたいです!

2月27日 「学校をきれいにしてください!」

6年生を送る会で代表の児童から説明がありましたが,今朝は,6年生が各クラスに入って,手縫いの雑巾をプレゼントしました。「学校をきれいにしてね」と優しく声を掛けながら在校生に渡します。刺しゅうの入った素敵な雑巾です。使うのがもったいないような気もしますが・・・・。

2月24日 3年図画工作

「のこぎりひいて,ザク,ザク,ザク」,角材をいろいろな形に切り取って,切り取った形をつなぎ合わせて作品をつくります。机の上には,子供たちが細かく切り取った角材がたくさん見られます。ここでは「のこぎりの使い方」を学びますが,たくさん切り取って大いに練習できたようですね。

さて,子供たちは,切り取った角材を思い思いに並べたり,重ねたり,組み合わせたりしています。「カニだあ!」「お城だあ!」と組み合わせた形を見ながらイメージを膨らませています。1つ1つを接着するには,断面を紙やすりで擦って平らにするなど,苦労もしているようですが,子供たちは「どんな形になりそうかな」と,作品づくりを楽しんでいるようです。

2月24日 保健委員の活躍

保健室前には保健委員会の子供たちが作成したメッセージカードが掲示されています。この時期は乾燥し,また寒暖差が大きく体調を崩す児童も増え始めます。卒業,進級を前に,元気に学校生活を送ってほしいと先生たちも願っているところです。

保健委員会でも,毎日,休み時間に「教室の窓を開け換気をしましょう」と呼び掛けたり,手洗い・うがいの大切さを伝えたりしています。保健室前の掲示も,そういった考えのもとに子供たちが作成したカードです。学校でも家でも実践できるよう心がけていきたいものですね。

2月21日 6年生を送る会

「6年生を送る会」を実施しました。5年生が会の進行を務め,下級生をリードします。子供たちは,縦割り班ごとに教室に集まり,係の5年生の放送により活動します。6年生は,下級生からメダルやしおり,折り紙などのプレゼントを受け取ります。下級生は,これまで学校のリーダーとして頑張ってきた6年生に感謝の気持ちを伝えながら渡します。豊南小のよさは,優しくて親切な頼もしい6年生がたくさんいて,みんな仲良しなところです。

5年生の子供たちは,この日までに準備や練習を積み重ねてきました。子供たちが意欲的に自分の役割を果たそうと努力している姿が見られました。6年生からバトンを受け取る5年生の大きな仕事を子供たちはしっかりやり遂げることができました。頼もしい5年生の子供たちです。これからの活躍にも期待したいです。

短い時間でしたが,縦割り班で過ごす温かな雰囲気の漂う楽しい時間となりました。この日の昼休みには,上級生と一緒に長縄跳びを楽しむ1年生の姿も見られました。

2月20日 4年理科

理科室での実験の様子です。「水を熱したときに出る”あわ”の正体は何か」がテーマです。子供たちは,ビーカーに入れた水を熱して,出てきた”あわ”を袋に集めています。熱したときの袋の様子や袋の中に何がたまっているか,また,熱するのをやめて冷やされたときの袋の様子,ビーカーの水面の位置など,色々な情報を観察して確認していきます。子供たちは,何に着目して観察するのがよいのか,先生の指示をよく聞いて学習を深めています。観察したことを図と言葉でまとめ,この後,話合いにより考えを深めていきます。どんな意見が出されるのか楽しみですね。

2月15日 4年図画工作

4年生が板を組み合わせて鉛筆立てや小物入れなどの作品をつくっています。すでに,のこぎりで板材を切り取り,組み立ての段階に入っているようです。薄い板を組み合わせて箱型にするのは,なかなか工夫も必要のようですが,子供たちはそれぞれに頑張っています。箱のデザインを船の形にしたり,側面を動物の顔に似せたりするなどして,楽しみながら作業している様子です。完成が楽しみですね。

2月14日 避難訓練

不審者対応の避難訓練を実施しました。先生が「さすまた」を持って,校庭で不審者に対応します。子供たちは,緊急避難の合図とともに教室へ逃げ込みます。先生の指示に従い黙って机の下に身を隠しています。不審者役は講師であるスクールサポータの方が担ってくれました。緊迫した雰囲気が漂い,意識を高めて訓練に臨むことができました。

安全を確認した後には,スクールサポーターの先生から,不審者から身を守る方法として大切なこと「いかのおすし」についての話を聞きました。また,「さすまた」の効果的な使い方についても教えていただきました。

自分の身を自分で守れるように,普段から意識を高めておくことが大切です。「子ども110番の家」を確認したり,防犯ブザーが作動するかを確認したりすることも必要なことですね。

2月10日 1年 上手になりました!

給食の様子を見てみます。1年生は準備がとても早くなりました。待ち方も上手です。1年間の成長を感じます。さすが,もうすぐ2年生です。きょうはココア揚げパンが出されました。「おいしい?」と小声で聞いてみると「うん」と静かにうなずいてくれました。みんな口の周りにこげ茶色の粉をちょっぴりつけながら笑顔でほおばっています。

2月9日 3年クラブ見学会

3年生が,来年度から始まるクラブ活動に向けて,各クラブの活動の様子を見学しています。「おもしろそう」「どうしようかなあ」・・・,色々な声が聞こえてきます。

クラブ活動は,興味関心を同じくする4年生以上の児童から組織される学級や学年の枠を超えた自主的,主体的な活動です。3年生の子供たちは,すでにいくつか候補を決めている子,見学をしてから改めて決めていこうとする子など様々ですが,どの子も4年生から始まるクラブ活動にワクワク感がいっぱいのようです。

2月9日 5年図画工作

「そっと見てね,ひみつの景色」がテーマです。子供たちは,自分が見てほしい景色を箱の中に表現します。箱や材料も自分のイメージに合ったものを選んで用意しました。限られた空間の箱の中に表現するので,1つ1つ細かな作業が必要になります。「細かい作業は好き」と話す子はおいしそうなケーキをつくっていました。完成が楽しみです。

2月8日 3年 2年 長縄跳び

3年生はペアになって長縄を跳んでいます。「15,16,17,・・・」回数を数える声がどんどん大きくなります。みんなで応援する雰囲気がいいですね。

2年生は八の字跳びを頑張っています。「よし,がんばろう!」「ドンマイ!」などの声も聞こえます。友達と励まし合って頑張れると,より楽しいですね。

2月7日 4年理科

4年生が「空気のあたたまり方」の学習をしています。教室で上方と下方の気温を測り,理科室で線香の煙の動きをみます。理科室での観察記録には「けむりの動きが速い・・・」という表現が多く見られました。子供たちは,教室で測った気温の違いや電熱器の上での煙の動きから,「空気のあたたまり方」について自分なりの考えを記録します。早めに考えをまとめた児童同士,考えを伝え合う様子も見られました。子供たちがまとめた考えはどのようなものか,気になるところですね。

2月3日 1年出前授業

1年生が,クラスごとにダスキンの出前授業に臨んでいます。掃除の大切さと清掃用具の使い方について学習しました。「掃除は,私たちが気持ちよく生活するため,健康に過ごすため,物を長もちさせるためにするのです」子供たちは,講師の先生の話に耳を傾けています。

「ほうき」や「ちりとり」の使い方も学びました。そうっと,そうっと抑えるように掃かないとほこりが舞い上がってきれいになりません。ちりとりも床に隙間をつくらないように置くことが大切です。子供たちは丁寧に用具を使っています。

「ぞうきん」の絞り方も学びました。半分に折って…,まず水を落として…,縦に絞ると肘に負担をかけずに絞ることができます。「ああそうかあ」「わかった!」など,子供たちからのつぶやきが聞こえます。「早く月曜日にならないかなあ」(清掃の時間があるので・・・)と楽しみにしている子もいます。実践への意欲が高まっていますね。

2月2日 2年なわとび

子供たちは「なわとび」に夢中です。個人で跳んだり,長縄をグループで跳んだりして元気に活動しています。跳べる種目や回数が増えると嬉しそうにカードに記録していきます。友達と跳び方を工夫したり競争したりするのも楽しいものです。長縄とびでは学校全体で3分間チャレンジを実施しています。さあ,3分間で何回跳べるでしょうか。皆,声をかけあって頑張っています。

2月1日 1年生活科

1年生の子供たちが「昔遊び」をしています。「ぽっくり」や「はねつき」「たけとんぼ」です。特に「はねつき」と「たけとんぼ」は難しそうです。でも,子供たちは一生懸命に頑張っています。「とんだ。とんだ。」と喜ぶ声,友達と「はねつき」を楽しむ声,「上手!ちょっと続いたねえ。」「コロン,コロン,…」と次第に「ぽっくり」の音がたくさん聞こえるようになりました。「先生,鬼ごっこをやってるんだよ!」と元気な声も聞こえます。子どもは遊びを工夫するのが上手ですね。

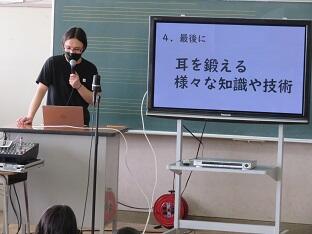

1月27日 6年総合的な学習の時間「とよなんタイム」②

講師の方,皆さんに共通していることは,人を幸せにするために仕事に力を注ぎ,そして仕事に喜びを感じ,それぞれの仕事に誇りをもっていらっしゃるということです。また,常に夢を抱き,新たな取組への意欲を高めていらっしゃることも伝わってきました。子供たちもきっと同じように感じていることでしょう。

どんな職業でも,直接的であれ間接的であれ人と関わります。コミュニケーションが大切なのです。4人の講師の方は,自分の興味関心を追究し,また,得意とするスキルに磨きをかけ,人との交流を大切にしながら努力をしてこられました。そしてその姿勢をずっと継続していらっしゃいます。子供たちの中には将来の夢を明確に抱いている子もいれば,漠然とした願望として抱いている子,まだまだイメージをもっていない子など様々な子がいることでしょう。皆,これから人とのコミュニケーションを更に楽しみながら,自分をみつめ「夢のとびら」を開いていくのだと思います。4人の方のお話は,これからの「生き方」を考える貴重な機会となりました。お忙しい中,お時間を割いてくださいましたことに改めて感謝いたします。ありがとうございました。

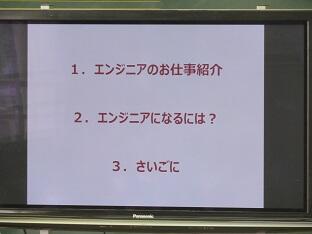

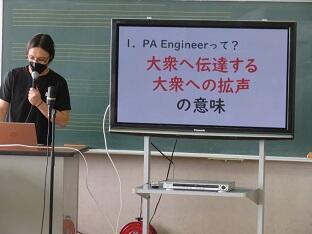

1月25日 6年総合的な学習の時間「とよなんタイム」

25日と27日の二日に分けて,6年生が「開け!ゆめのとびら」の学習の一環として「職業人」から話を聴きました。ウエディングプランナー,音響エンジニア,家具屋,自動車開発エンジニアと,4人のその道のプロの方を講師にお招きしました。4人の講師の方は,それぞれに仕事の内容,この職業に就く経緯,仕事のやりがいや喜び,必要な知識や技術,大切にしていることなど,体験談も交えて具体的に説明をしてくださいました。映像や資料を用意してくださったり,機器の操作を体験させていただいたりと,子供たちも興味深く学習に臨み,メモを取っていたようです。

1月25日 6年調理実習

家庭科室の前を通るといい匂いが漂ってきます。食欲をそそります。

「ジャーマンポテトをつくろう」が今回のテーマです。6年生は何回か調理実習を経験しているので,これまでの学習を生かしながら取り組むことが大切になります。目的に合った食材の切り方やゆで方,炒め方,味付け,盛り付けなど,今回の実習には多くの要素が盛り込まれます。子供たちは,楽しそうに実習に取り組んでいました。

「おいしかった?」とある子に聞くと・・・

「ホワイトペッパーを入れ過ぎて辛かったです。」「家でも作ろうと思います。もっと上手につくりたいので・・・」こんな答えが返ってきました。学校での学習が生活の場で生かされようとしていますね。大切なことです。また感想を聞いてみたくなりました。

1月23日 5年調理実習

「みそ汁をつくろう」がテーマです。感染症対策として人数を半分にして実施しています。学校栄養職員の先生も応援に来てくれました。子供たちは,手順を確認した後,ペアで協力しながら作っていきます。煮干しの下処理をして,火加減に気を付けながら出汁を取り,具材を切って鍋に入れ,みそを溶かしていきます。子供たちの調理が進むごとに,煮干しのいい匂いやネギの香りがうっすらと漂ってきます。

取り掛かる前は,不安そうに周囲の様子をうかがう子もいましたが,次第に表情も和らいできました。包丁も上手に扱えます。さあ,そろそろ出来上がったようです。みんなでおいしくいただきましょう。

調理実習をきっかけに,「家でもつくってみよう」と思う子もいたようです。具材を工夫して,色々な味の味噌汁をつくってみるのも楽しいですね。お家の方にもご馳走してあげましょう。