文字

背景

行間

栃木県宇都宮市立昭和小学校です

▼△▼ 本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。 ▼△▼

▼△▼ Unauthorized use, reproduction and quotation of each file such as documents, images and photos on this site are prohibited. ▼△▼

昭和小NEWS

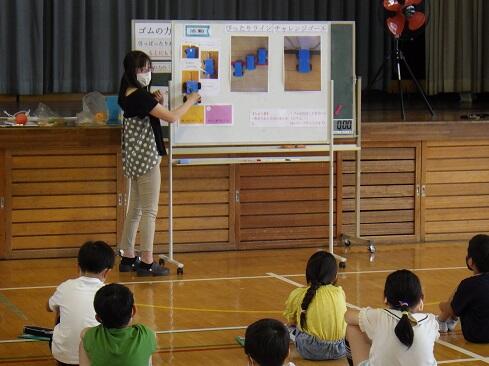

校内授業研究会

7月8日(金),校内授業研究会を実施しました。学力向上のための3要素の1つである「教師の指導力」の向上にかかります。今回は,指導力の中でも「授業力の向上」が目的です。本校の研究テーマは「主体的・探究的・協働的に学ぶ児童の育成~自他の良さに気付き,自己肯定感を高める授業づくり~」です。

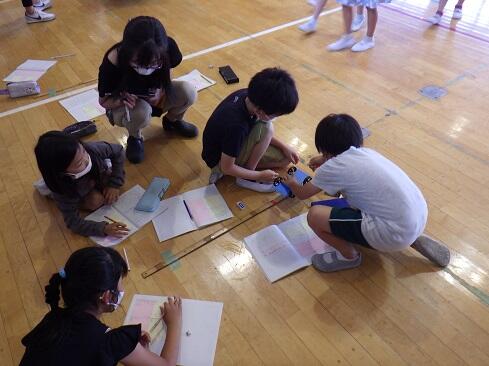

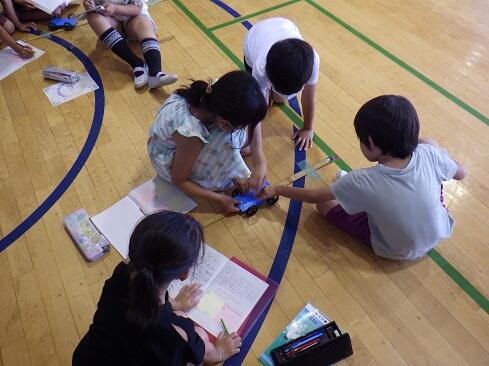

今回は,1.3.5年ブロックから3年生理科「風とゴムの力のはたらき」。2.4.6年ブロックから4年生理科「電流のはたらき」の,理科で提案発表です。領域としては,共に「物質・エネルギー」で,物質の性質やはたらき,状態の変化について観察・実験をとおして探究したり,物質の性質などを活用してものづくりをしたりすることに重点を置いた内容となっています。また,「エネルギー」や「粒子」といった科学の基本的な見方や概念を柱として内容が系統性をもつように留意することが求められている単元です。

提案後は,授業研究会です。今回の指導者は宇都宮市理科教科指導員の小林裕子教諭(城東小学校)です。本校の研究テーマと「問題解決」について御指導いただき,学校として悩んでいたことを整理してくださいました。また,サブテーマの自己肯定感の高揚についても,理科との関連の中でどのように高めていけるかについて御指導いただきました。

3年生・4年生ともに,実験中は積極的に友達と関わり,気付きを伝えながら取り組むことができていました。

昭和小体育大会キックターゲット大会【低学年の部】

7月7日(木),昭和小体育大会キックターゲット大会【低学年の部】を開催しました。多くの1.2年生が参加しました。運動委員会は本日もボールを集めたり,セットしたり,順番を整理したりと活躍しました。運動量的には,低学年性よりも多かったかもしれません。楽しい時間の演出に心から感謝です。

夢を感動へ 感動を未来へ

歯みがきマスター

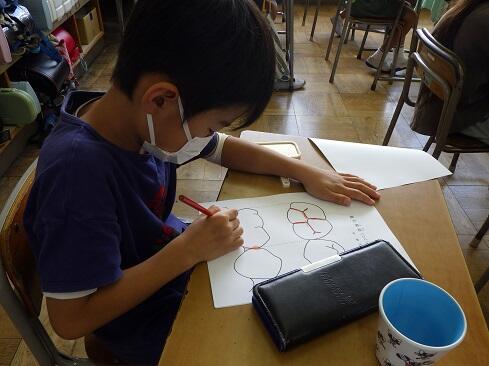

7月7日(木),3年生の歯の健康教室を実施しました。講師は学校歯科医の大嶋信男先生とお二人の歯科衛生士さんです。歯並びは健康にとって大切であること。乳歯の奥に永久歯が準備している今から,手入れをしていくこと。そのための,上手なブラッシングについて御指導いただきました。

のびのびタイム実施

7月5日(水),のびのびタイムを実施しました。今回は,縦割り班の自由遊びです。全24班を密防止のため「室内グループ」と「校庭グループ」に分けて活動しました。校庭グループは久しぶりの外遊びが実現し,途中休憩を入れながら,楽しく交流しました。上級生は,後輩たちが楽しめるようにと心配りをする。やさしさをもらった後輩たちは,必ず次の後輩へと引き継いでいくことと思います。本校の伝統の一つとして大切にしたいです。真夏へ真夏へと潮のように光の波を加えてゆく空の色でした。

学校をよりよくするために【児童集会】

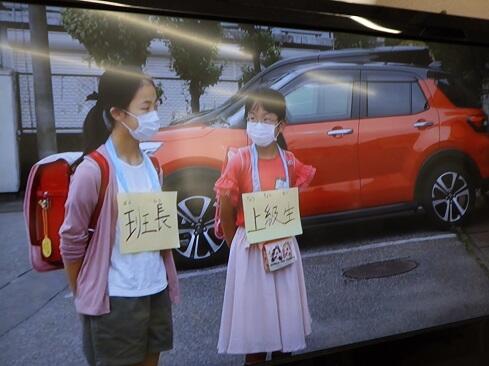

7月5日(火),児童会計画委員会主催の児童集会を開催しました。今回は,登校班が学校に着いた際の解散場所についてです。敷地内に入ってから,自動車と歩行者が交錯するので,計画委員会では「安全」をキーワードに,もう一度解散場所を理解してもらおうと,今回の集会を企画しました。学校をよりよくしようと5月から議論を重ねてきました。

全校児童を集めての集会は控えているので,委員会で案内のビデオを制作し,各クラスに放送する形での集会としました。具体的なビデオの内容は,「正しい解散」「よくない解散」「職員玄関前の歩き方」の3本です。シナリオから撮影まで委員会で実施しました。適切なセリフや丁寧な作りこみが大人も勉強になります。加えて,児童の演技力のなかなかです。動画の3本は,特別活動のページにアップしています。

昭和小体育大会「キックターゲット大会(中学年の部)」

7月5日(火),昨日に続き,昭和小体育大会「キックターゲット大会」中学年の部を開催しました。本日は,外で実施です。それぞれが,何度もチャレンジして楽しい時間を過ごしました。今回も,運動委員会は準備に実施と,運営側は大変だったと思います。感謝。

昭和小体育大会「キックターゲット大会」開催

7月4日(月),いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会に関心をもってもらおうと,運動委員会主催の昭和小体育大会を開催しました。本日の種目は「キックターゲット(高学年の部)」です。委員会で呼びかけ,希望者が昼休みに参加しました。ボールを蹴っているうちに上達する児童もいて,スポーツに親しむのに良い機会となっています。キックターゲットは,サッカーで言うところのフリーキックと同じですが,かつて鹿島アントラーズの監督を務め,フリーキックの神様とも言われた,ジーコ(本名:アルトゥール・アントゥネス・コインブラ)が言っていた「フリーキックは,ボールを置きにいくように蹴りなさい。」という言葉を思い出しました。

そして,BGMには,イメージソングの「いちご一会」が流れ,気分を盛り上げていました。運動委員会の準備と片付けには時間がかかったことと思います。大会運営に感謝。7月5日は中学年生,7日は低学年生の希望者が参加します。

小中一貫教育活動

7月4日(月),星が丘地域学校園小中一貫教育活動の一つである,あいさつ運動を実施しました。星が丘中学校の13名の生徒と本校計画委員で月曜の朝をスタートです。これまでコロナ禍の中,地域学校園の活動は制限されてきましたが,感染予防を講じながら,合同での活動を再開しています。本校独自でもあいさつ運動は継続していきますが,小中一貫による中学生との活動は心強く,活気が出ます。靴そろえ活動同様,あいさつも良い習慣として,時間をかけて定着させていきたいと考えています。

地域の皆様に感謝

学校だより「八幡の森」第2号でお知らせしておりました,学校西側通学路のゴミステーションが移動しました。ステーションがボックス型への変更されたことで,通学路の確保が厳しくなったということで,設置場所の移動申請をしていただきました。関係された住民の皆さんのお力添えに感謝いたします。子供たちの安全が引き続き確保されます。

移動後です。

移動前です↓

第2回避難訓練

7月1日(金),避難訓練第2回目を実施しました。今回は,竜巻対応です。教室での対応を想定し,放送をよく聞く,担任の指示で避難する,避難はできるだけ窓から離れるなど,適切に対応できていました。練習でできないことは,本番でもできない。引き続き,児童の安全確保を第一に考え,自分の命は自分で守れるよう指導していきたいと思います。