文字

背景

行間

活動の様子

3月18日(火) 卒業式

春の暖かな日差しが降り注ぐ3月18日(火)、本校体育館にて、令和6年度卒業証書授与式を挙行いたしました。

卒業生は、胸を張り、希望に満ちた表情で入場しました。一人ひとりの名前が呼ばれると、大きな声で返事をし、校長先生から卒業証書を受け取る姿は、とても立派でした。

卒業生の凛々しい姿に、これまでの成長を感じ、目頭が熱くなりました。入学当初は小さかった子どもたちが、心身ともに大きく成長し、立派な姿で卒業の日を迎えたことは、私たち教職員にとって、この上ない喜びです。

本校で培った「あいさつ」「笑顔」「感謝の気持ち」を胸に、それぞれの未来に向かって大きく羽ばたいてくれることを願っています。困難に立ち向かう勇気、仲間と協力する大切さ、そして何よりも自分を信じる心を忘れずに、夢に向かって突き進んでください。

卒業生の皆さんの幸多からんことを、教職員一同、心よりお祈りいたします。

保護者の皆様、地域の皆様、これまでの本校の教育活動へのご理解とご協力に深く感謝申し上げます。皆様の温かいご支援が、子どもたちの成長を大きく支えてくださいました。今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。

おいしい給食 ごちそうさまでした!

おいしい給食 ごちそうさまでした!

いよいよ本校の卒業式が明日に迫りました。

充実した日々を過ごした6年生。卒業式の練習の態度も素晴らしく,明日の晴れ姿もとても楽しみです。

そんな6年生,小学校生活が名残惜しそうですが,本校のおいしい給食もお別れしがたい一つだと思います。

14日には全校セレクト給食で,自分で選んだフレーバーのアイスを食べました。

今日はお祝い給食で,6年生には特別にチョコレートケーキが出ました。

みんなとっても笑顔で最後の給食を楽しんで食べていました。

明日に向けて元気をつけて,卒業式を最高の一日にしましょうね!

3月11日(火) 令和6年度 宇都宮市学習内容度定着テスト 結果の掲載

家庭や地域から「信頼される学校」であるためには,学校の状況や児童の実態を保護者や地域の方々に十分御理解いただく必要があり,その上で,家庭や地域と一体となって児童を育てることが大切であると考えています。

こうした考えから,令和6年度「宇都宮市学習内容度定着調査」における本校児童の学力,学習状況及び生活アンケートの概要について,以下のとおり公表します。

また,調査結果は,学習指導の工夫・改善に役立てることが大切ですので,調査結果の分析,指導の改善策などを併せて掲載します。

次のリンク先をクリックいただくとご覧になれます。

↓

3月7日(金) 学年だより 更新情報

学年だより 更新しました。

トップページ上部「各種お便り」から,ご覧になれます。

きらきらウィーク☆彡 実施しました!

2月17日(月)~21日(金)の1週間、宝木地域学校園(西が岡小、細谷小、宝木中)共通で「きらきらウィーク」を実施しました!

手を洗ったあとにすぐにハンカチで拭けるように、

いつもハンカチを身につけよう!

と呼びかけました。

まず、全校生で手洗い実験の動画(細谷小の保健&給食委員会さんが作成)を見ます。

外で遊んだりパソコンを触ったあとの手には、目に見えない菌がついていることが分かりました。

また、石けんで手を洗っても、ハンカチがなくて服で手をふいてしまうと菌がつくことが分かりました。

さぁ、ハンカチ調べです!!

ほけん委員会さんが各教室を回って、ハンカチを身に付けることの大切さを説明し、その後ハンカチ調べを行いました。

どの教室でもサッとハンカチが出てくる子が多かったです。

中には、「さくら連絡網でお知らせがきたよ、ってお母さんが言ってた!」と教えてくれた子もいます。

月曜と水曜の2回、ハンカチ調べを行いました。

活躍したのは、ほけん委員会の皆さん!

「〇年担当の〇〇さんがお休みかもしれません」「どうする?」「1人でもできます」「じゃあ、こっちが終わったらそっちに行くよ」など、トラブルへの対応も自分たちの力で乗り越えました。

さぁ、ドキドキの結果発表です!

2日間のハンカチ調べの結果から持参率を計算し、1~3位&パーフェクト賞を表彰しました。

第3位 6-1 …さすが6年生、学校のお手本ですね!

第2位 3-1 …1回目のくやしさをバネに! 2回目のハンカチ調べでは全校1位の持参率でした。

第1位 2-1 …すばらしい!! 実はきらきらウィークより前から、クラスで「ハンカチ・ティッシュしらべ」をしていたそうです! 日頃の成果がでましたね!!

パーフェクト賞 チャレンジ2組 …2回とも、全員がハンカチを身につけていました! すばらしい!!

表彰の様子は、昇降口の大型TVに映しています。(動画)

ご来校の際に、ぜひご覧ください。

2月27日(木)図書室の座椅子のカバーを寄贈いただきました

本日,西岡サロン(宝木2-2自治会の部会)の皆様から,子供たちが図書室で使用している座椅子のカバーを寄贈いただきました。

西岡サロンを代表し,浅野様が学校に届けてくださった時間は,ちょうど3年生が図書室を利用しており,全校生を代表して,お礼を伝えました。

早速,椅子の一つ一つに色とりどりの毛糸でつくられたカバーをかぶせました。

2月21日(金)食育だより・給食献立表 更新情報

食育だより 給食献立表 更新しました。

トップページ上部「各種お便り」から,ご覧になれます。

ひだまりの会の皆さん ありがとうございました!

朝の活動の時間は毎月1回を目安にお話会を実施しています。

今年度は10回のお話会が開催されました。

ひだまりの会の皆さんによる絵本の読み語りや民話語りなど,

子どもたちは朝の時間をとても楽しみにしています。

ひだまりの会の皆さんは,現在10名。

地域の方,保護者の方で構成され,お忙しい中,

朝早くから西が岡小の子どもたちのために活動してくださっています。

ひだまりの会の皆さんは,子どもたちが自分では手に取らないような本を紹介してくださったり,

臨場感あふれる語り口で宇都宮の民話を語ってくださったり,

本が大好きな子どもたちの後押しをしてくださる,とても心強い学校サポーターの皆さんです。

今日で今年度の活動は最後となりましたが,また来年もぜひよろしくお願いいたします。

今年もお世話になり,本当にありがとうございました。

ぞうきんの寄贈がありました!

2月も半ばとなり,本校でも,そろそろ大掃除の計画を立てているところです。

そのような中,地域のボランティア団体「こぶしの会」の皆様から,手縫いの雑巾を寄贈していただきました。

雑巾は,小さな子供たちの手でも絞りやすいように厚さも考えてくださったとのこと。

こぶしの会の皆様は,月に一度ほど宝木コミュニティセンターに集まり,活動をなさっているそうです。

また,11月の授業参観時には,本校2年生をお孫さんにもつ方からも,

たくさんの手縫い雑巾を寄贈していただきました。

一針ずつ思いをこめて縫ってくださった雑巾を大切に使って,

西が岡小をもっともっと綺麗にしていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

2月7日(金)各種お便り 更新情報

学年だより 更新しました。

トップページ上部「各種お便り」から,ご覧になれます。

また,次のリンクをクリックいただいてもご覧になれます。

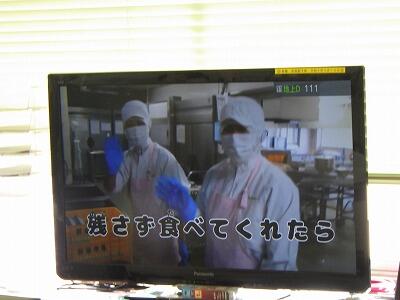

初午給食 調理員さんへ感謝の気持ちを伝えよう

今日は初午の日。

本校では「初午給食」でした。

メニューは・・・

赤飯 しもつかれ 鶏肉の香味焼き ごま和え しもつかれ です!

しもつかれは 大根と人参の優しい甘みの中に,煎り大豆の風味と鮭と酒粕のこくが混ざり合い,

とても深みのある味わいでした。

これを1時間半ぐらいの限られた時間で完成させるとは!!

調理員の方々の働きに感服しきりです。

そして,今日は調理員さんへ感謝の気持ちを伝える会をもち,

その模様を全校放送で視聴しました。

「給食を食べて午後からも元気に過ごせます。」「おいしい給食をいつもありがとうございます。」

調理員の方々に子どもたちの気持ちが伝わったことと思います!

毎日私たちのためにありがとうございます。

栄養士によると,冬休み明けの子どもたちはたくさん食べていて,残菜が減ってきているとのことです。

作ってくださっている方のことも考えて

これからも,栄養たっぷりの給食を残さず食べていきたいものです。

デジタルサイネージ実施中@西が岡小昇降口

こんにちは。西が岡小学校7学年です。

小学校では、1~6年生の担任以外の職員を「7学年」と呼んでいます。

学校の主役は、何といっても子どもたち!

そして、子どもたちを日々温かく導く担任の先生!

・・・なのですが、子どもたちの笑顔のために、私たち7学年も、学校がもっともっといきいきした場になる「仕掛け」を考え、実践しています。

7学年の様々な取り組みの中から、本日は、12月から本校で実施している「デジタルサイネージ」をご紹介します。

都会のビルなどで、大型ディスプレイに映像が大きく流れているのをご覧になったことがあると思いますが、あれが「デジタルサイネージ」です。

「西が岡でもデジタルサイネージを始めよう!」ということになったきっかけは、本校の養護教諭が受けた、夏の研修でした。

研修会の中で、「情報伝達手段が変われば、情報の伝わる量も変わる。「文字だけで伝える」を1とした場合、「文字と写真」では7倍、「動画で伝える」では、5000倍の情報量が伝えられる。」というお話があったそうです。

「ディスプレイに伝えたいことを流す」という伝え方は、幼い頃からデジタル環境が整い、動画にも慣れ親しんで育った現代の子どもたちにとって、「伝わりやすい」手段だということを学んだ先生は、「西が岡の子どもたちにも、普段なかなか見ることのできない他の学年の活動の様子や、先生からのお知らせをタイムリーに伝えたい!」と考え、実施に向けて、環境を整えてくれました。

・・・開始から2か月経った今、西が岡小の先生たちは、担当する授業での伝達事項など、子どもたちに伝えたいことや見てもらいたい学年ごとの行事を、日々デジタルサイネージを利用して伝えています。

今日の昼休みに給食委員会が行った「豆つかみ大会」の様子も、早速、栄養士が編集し、すでに流れています。

「来校時に、保護者の方にも、子どもたちの日々の活動を知ってほしい。」という思いとともに、毎日放映中です。

明日の授業参観で来校された際には、ぜひ、昇降口前のテレビをご覧ください。

〇自分の映った写真を見ることで、自己肯定感も育まれます!(by養護教諭)

〇共同編集で職員全員がすぐに編集し、ディスプレイに写せます。(by ICT支援員)

にじいろの会のみなさん ありがとうございます!

本校の図書館ボランティア「にじいろの会」のみなさんは,

図書館内や昇降口の掲示物の作成などをしてくださっています。

今は 絵本の掲示物を作成してくださっています。

子どもたちが親しんでいる本の掲示物があることで,本への興味も高まっています。

また,この日はお雛様も飾っていただきました。

子どもたちが行きたくなる図書館運営のお手伝いをしていただき,

本当にありがとうございます。

児童朝会 給食週間②

西が岡小学校では,5・6年児童が所属する各委員会活動において,放送や朝会で発表の機会を設けています。

今年度最後の発表は掲示委員会と給食委員会です。

掲示委員会は,ポスターの張替えや,校内の掲示物や予定表などの掲示を行っています。

朝会では活動の紹介やクイズなどを行いました。

西が岡小の皆さんのためにいつもありがとうございます。

給食委員会の発表もありました。

給食委員会ではSDGsをテーマに給食の場面を取り上げました。

自分たちでできるSDGs!すぐに取り組めそうなことを教えてもらいました。

今日の給食の献立は「大豆ミートのミートソーススパゲティ」です。

お肉に比べて使うエネルギーや水が少ない環境に優しい食材ということも教えてくれました。

マナーを守り,作ってくださった人のことを考え,

地球のことを考えて,これからもおいしく楽しい給食をいただきたいですね。

給食週間始まりました!

給食週間が始まりました!

今日は調理員さん特製の「麻婆豆腐」

豆鼓と甜面醤の風味と

ごろごろと切られたタケノコやお野菜の歯ごたえが楽しい本格的な一品です!

子どもにも大人にも大好評!とてもおいしくいただきました。

給食の時間には調理の様子の録画が放映されました。

たくさんの食材をとても丁寧に洗ったり切ったりいためたりする様子に

子どもたちも「すご~い」と釘付けです。

おいしく安全な給食をありがとうございます。

毎日ワゴンを戻すときには,調理員さんへ向けて

「おいしい給食ありがとうございました。ごちそうさまでした!」と

各階から子どもたちの声が響いています。おいしい給食。本当に幸せです。

1年生 おみこしまつり

澄んだ空気の下,1年生によるおみこしまつりが行われました。

赤・黄・青・緑

それぞれのおみこしに 安全や健康,なかよく,勉強や運動ができるようになどの思いをこめ,

何週間も前から準備を進めてきました。

昼休みの校庭に上級生も集まり,1年生のおみこしまつりを応援しました。

拍子木の音,「わっしょい」の掛け声,手拍子など 西が岡小全体が元気いっぱいに盛り上がり,

たくさんのパワーをもらい,1年の始まりにふさわしいおまつりとなりました。

おみこしを担いで元気をくれた1年生ありがとう!

一生懸命1年生を応援してくれた2~6年生のみなさんもありがとう!

冒険活動教室②

お天気にも恵まれ,冒険活動教室を18日に終えることができました。

友達と協力し合って過ごした3日間。

様々な場面でたくさんの笑顔とたくさんの子どもたちの輝くよさが見られました。

3日間の充実した活動と振り返りを通して成長した5年生。

最高学年としての素晴らしい姿に向けて

あと3か月余りの一日一日を大事にしていってくれることと思います!

保護者の皆様には準備やお迎え等ご協力をいただきましてありがとうございました。

お休みの日にはお土産話に花が咲いたことでしょう!

5年生 冒険活動教室

5年生の冒険活動教室実施中です!

自律と自立を合言葉に,

自然とふれあい仲間と励まし合って協力する冒険活動センターでの3日間,

子どもたちは多くのことを学んでくることと思います。

1日目はイニシアティブゲームなどがありました。

夜は各部屋でおしゃべりやカードゲームをし,就寝時刻を守って次の日に備えていました。

朝食もしっかりと食べ,2日目の活動のスタートです!

今日もたくさんの思い出ができることでしょう。

今年もよろしくお願いいたします!

令和7年がスタートしました!

8日から学校が始まり,子どもたちも学校の生活に慣れてきたようです。

寒さに負けず元気に過ごしていきたいと思います。

11日には育成会主催のどんど焼きがありました。

大きな炎,竹のはぜる音に歓声があがっていました。

巳年はしなやかに前進し,成長する年だそうです。

無病息災 家内安全 西が岡小の子どもたちや地域の皆様が今年も幸せでありますように。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

1月10日(金)各種お頼り 更新情報

学年だより 更新しました。

トップページ上部「各種お便り」から,ご覧になれます。

また,次のリンクをクリックいただいてもご覧になれます。

☆早寝,早起き,朝ごはん☆本校は約90%の人がほぼ毎日朝食を食べているようです。

朝ごはんは,一日学校で過ごす子供たちにとっての大切なエネルギー源です。

ごはん・パン・うどん+肉・卵・さかな・納豆など+余裕があればスープや味噌汁+果物やヨーグルトをイメージして炭水化物とタンパク質をメインでとれるようにしてください。

ありがとうございます!

1,650,000HIT達成(R7.12.21)

1,640,000HIT達成(R7.12.19)

1,630,000HIT達成(R7.12.9)

1,620,000HIT達成(R7.11.28)

1,590,000HIT達成(R7.11.1)

1,570,000HIT達成(R7.10.13)

1,560,000HIT達成(R7.10.2)

1,550,000HIT達成(R7.9.18)

1,500,000HIT達成(R6.8.17)

1,000,000HIT達成(R6.4.11)

年間行事予定

今年度も予定の変更があることが予想されます。

令和7年度4月現在の予定です。

Click! → R7_西が岡小年間行事予定.pdf

★新型コロナウイルス感染症「出席停止期間」についてのお知らせ

↓下をクリックください

★インフルエンザに罹った場合

こちらをクリック,印刷して

報告書としてお使いください。

★各種感染症に罹った場合

令和3年4月13日より

以下の用紙を印刷しお使いください。

|

||

| ニッシ― | オカリン |