2022年6月の記事一覧

リハーサル

酷暑の中ですが、明日の壮行会のリハーサルを生徒会の先生方と生徒会の面々が体育館で行いました。明日の本番が楽しみです。

宮チャレ4日目

宮チャレも終盤を迎えました。明日はいよいよ最終日です。

宮チャレ3日目

活動3日目(6/22)の様子です。みんな真剣に活動していました。

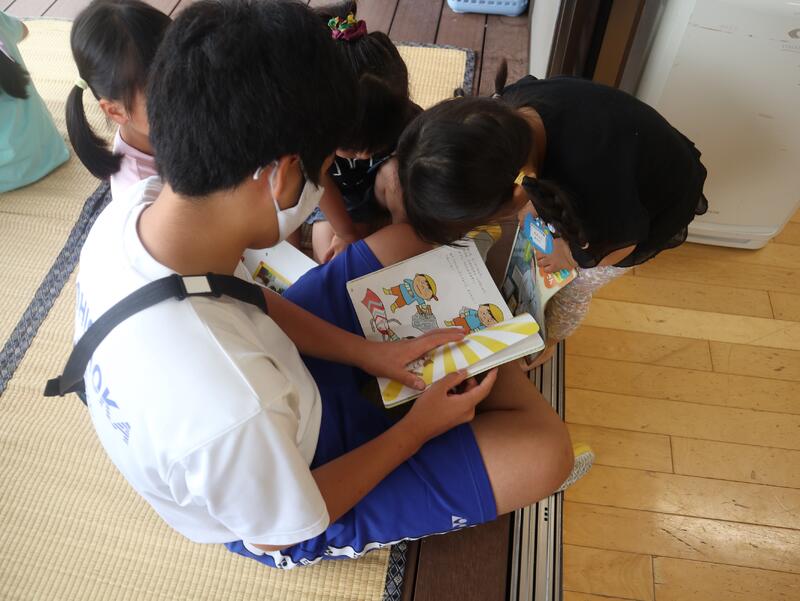

宮チャレ2日目

活動2日目。今日もみんな元気に活動しました。

帰ってきました。

宇都宮に帰ってきました。なんだか、とてもホッとしますね。家に帰るまでが修学旅行です。お気をつけて。

明日は学校です。しっかり休んで明日も笑顔で登校しましょう。

東京です。

東京まで帰ってきました。

少し疲労が見えますね。あともう少しです。

帰りますよー

京都駅

昼食&解散式

京都駅前のホテルにて全員でお弁当昼食。食べ終わって、一足お先に解散式。

あとは京都駅まで歩き、新幹線を乗り継いで、帰路につきます。

修学旅行3日目

クラス別に京都市内をバスで見学する学級別活動を実施中です。あいにく小雨の降る天気ですが、元気に活動しています。

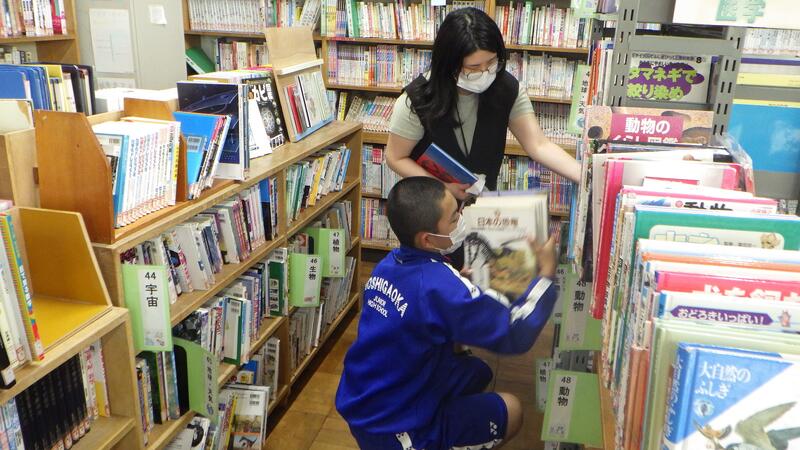

宮チャレ実施中!

2年生の宮っ子チャレンジウィークが、昨日から始まりました。不安と緊張の中、それぞれの事業所で貴重な体験をさせていただいています。

宿での最後の食事

しっかり朝ごはん、大切なことです。

最終日

最終日の朝です。二泊お世話になった宿に感謝を込めて、朝の清掃です。

今日の夕食

寛ぎの時

1日の疲れを癒やし、これから最後の夜を楽しみます。

タクシー班別研修中

朝食です。

修学旅行1日目の夕食

修学旅行1日目

天気は晴れ曇りでめちゃくちゃ蒸し暑いです。

速報!修学旅行

予定通り、10:00には京都駅に着きました。

これからバスでクラスごとに奈良方面へと向かいます。

出発!! 修学旅行!

3年生が修学旅行に出発しました。早朝の宇都宮駅に、参加予定生徒は、全員集合しました。3年ぶりの京都・奈良方面への修学旅行であり、生徒も笑顔で新幹線ホームへ向かいました。

速報! 男女アベック準優勝

6/17(金)に宇河地区春季水泳大会がドリームプールかわちで開催されました。本校水泳部は、男女ともに総合準優勝に輝きました。

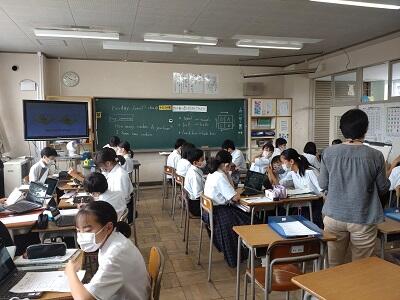

教育実習生の研究授業

5/30(月)より、本校の卒業生が教育実習を実施していました。今日はその最終日。研究授業を行いました。英語の授業で、今日の目標は、「How many ・・・・?」という疑問文の練習と名詞の複数形を理解することでした。生徒は楽しそうにアクティビティに取り組んでいました。教育実習、3週間お疲れさまでした。

いざ!宮チャレへ!!

2年生は、来週月曜日より一週間、「宮っ子チャレンジ」を実施します。それに先立って、本日事前指導を行いました。生徒は、真剣に全体集会に臨んでいました。全体指導の後、教室で各担当の先生からの話を不安と期待が入り混じった表情で聞いていました。社会という学び舎でしっかりと学んできてほしいです。

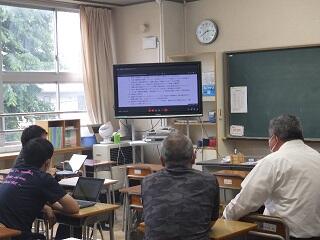

情報モラル講演会

情報モラル教育の一環で、LINEやSNSなどの安全で有効な使い方を学び、どうすればトラブルを回避できるか考えさせ、スマホ・ケータイの正しい使い方を身につけさせることを目的として、「NTTドコモ スマホ・ケータイ教室」を開催しました。ZOOMを使ってのオンラインで講話をいただきました。スマホなどに振り回されたり、トラブルをおこしたりしない生活をしていくためにも、保護者も一緒になって使用について考えてください。

リモートで

どの学年の生徒も真剣に見入っていました。

生徒たちは、しっかりと振り返りができていたようです。

6月の登校指導・あいさつ運動

どんよりとした雲の下、雨もちらつく中、生徒会生活委員さんたちの「おはようございます」という朝の挨拶が響きわたっていました。

教科書展示会の開催について

令和4年度教科書展示会

教育関係者の教科書研究に資するともに、一般公開を通じて、地域住民等の多くの方々に認識の機会を提供し、教科書に対する関心を高めるという趣旨のもとに以下の通り、令和4年度における教科書展示会が開催されます。

1、日時 令和4年6月10日(金)~7月1日(金)

午前9時から午後5時

※ただし、土曜日・日曜日は展示会を行いません。

2、会場 栃木県庁河内庁舎B棟2階研修室

3、その他 マスク着用にてご来庁ください。

*地域住民等多くの方々に機会を提供するため、河内教育事

務所HPにもご案内があります。

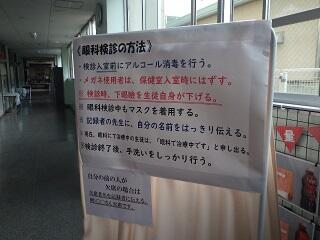

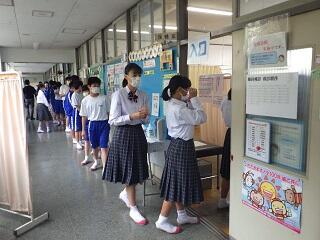

眼科検診

全校生の眼科検診を行いました。静かに整列し、検診を待つ態度も受ける態度も素晴らしかったです。

一斉下校指導

6月7日(火)PTA指導部の皆さんのご協力をいただき一斉下校指導が行われました。歩行者は右側,自転車は左側,交差点では一時停止など基本的な交通ルールを確認しながら,雨の中生徒たちは安全に下校しました。

あいさつもしっかりできる星中の生徒たちでした。

星が丘中学校魅力ある学校づくり地域協議会①

第1回星が丘中学校魅力ある学校づくり地域協議会が開催されました。この会は、星が丘中学校区の学校、家庭、地域が連携協力して、地域に根ざした学校づくりを推進するための取組を行っていくものです。今回は、第1回目ということで、顔合わせとともに、今年度の事業について確認しました。

研修中です。

今日は宇都宮の中学校の先生方の研修会でした。教科外の内容での部会ごとに、いろいろな会場で研修を行いました。まだまだコロナ禍であるため、部会によってはオンラインで行いました。

情報部会研修

生徒指導・教育相談部会研修

様々な事例をもとに班ごとに話しあい、研修を深めていました。

星中生の実践

2回ギャラリーにのぼり旗登場!!今年の星中生は、SDGsを実践し、持続可能な社会の創り手を目指します。

県春季大会 速報

昨日から、県春季大会が始まりました。昨日、今日と県大会に出場した部の結果速報です。

・バドミントン 男子団体 ベスト8

1回戦 対真岡 2-1 勝

2回戦 対足利三 1-2 惜敗

・卓球 女子団体

1回戦 対黒羽 2-3 惜敗

・弓道 男子団体 予選9位 決勝T進出ならず

男子個人 宮田 第5位入賞

・柔道 男子団体 1回戦 1-4 敗退

*サッカーは、雷雨のため明日に順延になりました。

第1回 避難訓練

今日は、地震の後に給食室から火災が発生したという想定での避難訓練でした。校長先生からは、訓練で100%できても本番は50%しかできないもの。自然災害がいつ起こるかわからない昨今、訓練を訓練としてやるのではなく、訓練を100%でやることが大切だ。という話をいただきました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

祝 3,000,000アクセス達成 (R7.12.15)

閲覧 ありがとうございます。

来校者駐車場は,西門前(バックネット側)に2台です。ご不便をおかけいたしますが,ご了承ください。(※星が丘中西側道路は,7:00~8:30平日車両通行止めですのでご注意ください。)