文字

背景

行間

学校の様子

全学年で「交通安全教室」実施

10日は体育館で上・下学年に分かれて宇都宮市の生活安心課の職員さん2名を講師として、「交通安全教室」を実施しました。

夜間も目立つ服の色、横断歩道のよりよい渡り方、自転車に乗る際のヘルメットの効果など実験を通して分かりやすく教えていました。

今日の話を踏まえ、夏季休業中を含め今後は「交通事故ゼロ」でいきたいものです。

2回目の音楽集会開催

7日業間の時間に2回目の音楽集会を実施しました。今回は2年生と6年生が発表。

どちらの学年も見事な演奏や合唱を聴かせてくれて、七夕の日なのに曇りがちな気持ちを爽快に晴らしてくれました。

さすが、「東校」2・6年目の児童たち、頼もしい存在です。ラストを飾る全員での七夕の歌も最高でした。

参観にいらした地域・保護者の方々、ありがとうございました。

特別支援学級合同運動会に堂々出場!

4日は宇都宮市・上三川町小学校特別支援学級合同運動会を開催しました。

本校からは「ひまわり」学級が参加し、開・閉会式はもとより競技として障害走やたまいれ等を行いました。

普段学校では味わえない大勢の友達と一緒に運動することの楽しさや喜びを味わえれば最高です。

キッズタイムは室内で楽しく!

2日の昼休み(13:00頃)は暑さもピーク。

校庭で遊ぶことも出来ずに、室内でのキッズタイムです。

各班工夫をこらして室内で楽しく異学年でできる遊び(フルーツバスケット的なもの、トランプ等)に興じていました。

東校伝統活動の一つ 「おはなしたまてばこ」実施

2日朝、1.2年生は伝統的な教育活動の一つである絵本の読み聞かせ「おはなしたまてばこ」を実施しました。

デジタル化の波が押し寄せている学校ですが、没頭して見・聞き入る児童の姿をご覧ください。

児童のこの表情が、この活動を支えています。各小学校で実施しているこの活動ですが、意義は大きいと思います。

小中一貫教育のあいさつ交流活動

26日朝は、陽北中学3年生(本校出身)と本校児童とのあいさつ交流活動を実施しました。

定番化している本行事。学校だよりでもご紹介しているようにそれぞれの目的は十分に達成しているようです。

久々の再会に互いの成長を実感しながらの、心地よい「おはようございます」が響きました。

R7年度 親学出前講座と2回目の授業参観

25日は親学出前講座として市教委学校教育課の指導主事をお呼びして保護者対象「スマホ・ケータイ安全教室」と、今年度2回目の授業参観を行いました。

スマホ安全教室では、「SNS犯罪被害は子供より投稿している」、「スマホの時間を減らさないと数学の点数は上がらない。」など、目からウロコの新知識が続出でした。

これらの知識を明日からのスマホの使い方改善のため、生かしていきたいと思います。

授業参観は、各学年で落ち着いた学習のようすを見せることができました。

今年度の音楽集会スタート

23日より今年度の音楽集会(地域及び保護者の方々フリー参観)が始まりました。

第3・5学年からの発表をスタートに、次回は7月頃第2・6学年からの発表となる予定です。

会場全体があたたかなムードに包まれるワンシーンもあり、いい音楽集会でした。

18日は一斉下校

18日は「一斉下校」を行いました。

暑さが和らぐ気配のない中、規律を守りながら下校指導ボランティアの方お力を借りての下校となりました。

話は変わりますが、ここ数日水やりもこまめにしているのですが瞬く間に乾き、雑草など植物の勢いも加速度的です。

職員の力も限界がありますので、ボランティアの方のお力添えを検討しています。

この暑さで水泳指導、一気に真っ盛り

17、18日と本市の気温は急上昇。同時に本校プール指導は屋外なので、一気に加速化しています。

朝の早い時間で気温や水温が上がらない時間帯が大切。すきまをねらって各学年とも屋外プールでの水泳指導に余念がありません。

ご家庭では睡眠、食事等の体調はもとより、持ち物の管理等にもお気を遣いいただけると助かります。

また、高温・高水温のため外での活動を控える日が出ています。

学校では休み時間に外遊び等できない中でストレスがたまることが想定されるので効果的な解消法も模索中であります。

ご家庭でもお家でストレスをためずに過ごす方法について工夫していただければ幸いです。

6年生修学旅行、行ってまいりました!

12、13日と6年生が修学旅行に行ってまいりました。

行き先は鎌倉と東京方面です。

週末で人が多く臨機応変の対応が求められましたが、各児童とも日頃の成果を発揮し適切な行動がとれていました。

さすが「東校」の6年生です。

7/4の「子ども自転車大会」に向け猛練習!

本校は7/4に行われる「県子ども自転車大会」に中央警察署管内に立地する学校の代表として出場します。

安全の確認の仕方、右左折の仕方など安全走行上のいくつかのポイント学んだ後、模擬走行として体育館に設定された走路を走る練習を行っています。

6年生から希望児童7名ほどが出場します。各児童とも休日返上で日々自主練習に取り組んでいます。

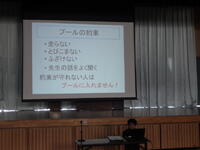

R7 プール開き実施

今年度もプール開きを実施しました。

プールに入る時の約束、注意など体育主任からいくつかの大事な話がありました。

何より大切な命につながる大変気を遣う活動でもあるので、学校と家庭で協力し、何とか安全を確保していきたいです。

6/4~10日は歯の衛生週間

6月4日から10日まで、「むし歯ゼロ」を目指した衛生週間です。

給食時には「歯と体力」が密接につながっていることなどを伝える養護教諭からの放送がありました。

また、「歯と口の衛生週間」と題して標語や絵・ポスター等を児童から募集しました。

2年生の信澤 芽依さんが図画で1席、5年生の鈴木 陸斗さんをはじめ3人が標語で2席などに入賞しました。

「キッズタイム」は計画づくり

4日の「キッズタイム」は遊びの計画づくりです。

6年生が他学年の各教室に分かれて今後の遊びの計画づくりを行いました。

1~6年生の異学年が一堂に会してどんな遊びが適切か、みんなで話し合いました。

R7も昨年度に続き宇大から2年生が教職ボランティア!

3日、R7年度も宇都宮大学から2年生6名が教職体験ボランティアで来校しました。

R6は、休み時間の共遊びをはじめ、プール活動時のサポートや授業準備のお手伝い等多様な活動に尽力していただきました。

今年度も昨年度同様その活躍には大いに期待しておりますので、自身のお力を十分に発揮し、宇都宮市のよき教職員になっていただきたいと思います。

晴天の下、校庭で新体力テスト

2日は好天に恵まれ新体力テストの校庭での種目(立ち幅跳び等)を実施しました。

記録の伸びに一喜一憂しながらも一人一人の児童が全力で取り組みました。

昨年度の本校テスト結果は,男子女子共にほぼすべての項目で平均を下回る結果になりました。特に立ち幅跳びでは,5年男子以外,全国平均を下回っています。放課後校庭で走り回ったりする児童が少ないことも原因の一つになっていると考えられます。今年度はこの結果を踏まえて持久力全般の強化を図っていきたいです。

1年生 宇都宮動物園へ遠足に!

1年生が小学校はじめの遠足として宇都宮動物園に行ってまいりました。

キリンなどへのエサやりのほか、ウサギの抱きかかえ体験など満喫してきました。

お気に入りの乗り物2つへの乗車体験、固定遊具でのアスレチック体験もあり1年生は大満足したようでした。

各ご家庭からの愛情がたくさんつまったお弁当をありがとうございました!

プール掃除

いよいよ今年もプールの季節がやってまいりました。

6/9には「プール開き」の予定です。

それに相まってプールサイドなどの除草活動を、6年生が行いました。

「思いやり算」として、6年生全員で+「助け合って」除草する姿が印象的でした。

6年生 租税教室

26日は6年生対象に租税教室を宇都宮法人会の方主導で、実施しました。

2名の法人会の方に来校いただき、専門的な話を小学生にも分かるレベルでご説明いただきました。

税や納税義務の大切さ等について6年生なりに理解していたようでした。

いじめに関する校内研修

5月21日は、教員のみの「いじめに関する校内研修」を実施しました。

市の教育委員会から専門家である「学校いきいきグループ」の指導主事をお呼びしての研修会となりました。

SNSによるいじめも研修内容に含め、本市の他校の事例等から学ぶ意義深いものとなりました。

スマホ等の所持率は本校では全体で約9割となっています。ご家庭からもぜひ適正な使い方につきましてご指導願います。

令和7年度キッズ班交流スタート

14日、本校の伝統でもある今年度のキッズ班交流が始まりました。

第1回は「曲当て〇×クイズ」と「なぞなぞ」。

曲当ては、最近の曲が多く教員側には馴染みのない曲が多かったのですが、子供たちはのりのりでした。

なぞなぞは、良問が多く教員側も真剣に考えてしまう難しい問題が多く出題されました。

企画委員の5・6年生ありがとうございました。1年間、とても期待がもてます!

13日にサツマイモ苗植え

今日13日は昨日の雨も止み、好天の下サツマイモ苗植えの日となりました。

1年生は6年生とペアを組んで活動を行いました。

サツマイモ苗植えが初体験の1年生も多く、ベテランの6年生からノウハウを学んでいました。

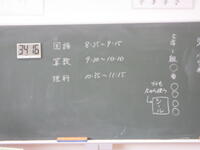

12日、各学年とも平時の落ち着いた授業展開

12日は連休も終わり、各学年とも普通の落ち着いた授業が見られました。

教材をしっかりと準備し板書計画等授業のデザインを明確にして指導に臨む教師と

指示や発問をよく聴き、主体的に学び取ろうとする児童が上手くかみ合ってきています。

連休明け7日は、一斉下校

連休明けの7日は1年生が授業参観日に続く5時間授業となり、一斉下校を行いました。

2019~2023年の警察庁のまとめでは、この時期(5・6月)は特に交通事故に巻き込まれた小学生の死亡・重傷者数が多い時期。

何としても本校はもとより宇都宮市内の子供たちを交通事故から守る必要があります。

学校に加えご家庭や地域の方々の見守り・声掛け等が要ですので、よろしくお願いいたします。

2学年が広報「うつのみや」の取材を!

2学年が広報「うつのみや」6月号表紙写真の取材を受けました。

場面は給食シーン。

配膳から食事終了までの長い時間でしたが、自校炊飯でおいしい給食を提供している本校の魅力を十分に伝えてくれました。

今日のメニューの1つは、「かしわ餅」。こどもの日は5日でしたが、みんなおいしくいただきました。

6月号の広報「うつのみや」(次号)がとても楽しみです!

1日、今日はノーゲーム・親子学習デー

今日は本校で決めた「ノーゲーム・親子学習デー」です。

これからの未来社会はデジタルは必須アイテムです。

端末も児童1人当たり1台に普及しデジタルを活用した学力調査(CBT化)も国・県では間近に迫っています。

一方、児童用のスマホ等の所持率も本校では急上昇(昨年11月の本校調査ではスマホ等の機器を所持する児童は各学年とも約9割の高い値)。

利点も多々ありますが、いろいろな弊害も想定され先日の報道ではネットいじめやネット・ゲーム依存、ワンクリック詐欺などが例示されていました。

この日を契機に、ご家庭でも望ましい付き合い方・ほどよい「距離感」の保ち方をご指導いただければ幸いです。

24日は全校生で避難訓練

24日には、3時間目の時間を割いて避難訓練を実施しました。

今回は、事前通告ありで給食室から出火の想定で火災の訓練を実施しました。

避難時間は3分17秒で昨年度と比べ40秒も短縮。

自身の安全を守る力の向上は学校はもとより家庭の連携・協働も大切。ぜひ、この機会に家庭からのご指導もお願いいたします。

雨天の23日に今年度初の授業参観・PTA総会等

23日、授業参観等が行われました。

今年度最初の授業参観等です。どの学年も落ち着いた最初にふさわしい授業が展開されました。

保護者の皆様、授業参観ー学級懇談会ーPTA総会などと大変お世話になりました。

家庭を含む地域行事も多い地区ですので、1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

授業の本格的始動(4~6年生編)

22日今日は、前に続いて4~6年生編です。

算数、家庭、図工…の授業の様子をご覧ください。

積極的に発言する姿や作品づくりに集中して取り組む姿が見られています。

さすが上学年児童、素晴らしいですね。

各クラスとも授業が本格始動!

18日、各クラスとも楽しい・落ち着いた授業が見られるようになってきました。

図工、音楽、道徳など…。

今後、各担任の個性や研究を生かし、楽しい授業・考える授業等を模索してまいります。

まずは1~3年生の授業の様子をご覧ください。

17日は国・県の学力調査実施

17日は、国の「全国学力・学習状況調査」を6年生で、県の「とちぎっ子学習状況調査」を4・5年生で実施しました。

全体的には1年間の恒例となりましたが、徐々にデジタル化も取り入れられてきており、CBT化による解答・採点等の完全実施も間近です。

今後の社会ではデジタル化の進展は必須ですので、その力の向上も日々の授業で図ってまいります。

1年生が初めての給食

14日は、1年生が入学後にはじめての給食を食しました。

1年生をお祝いしての「お祝いデザート」がついた献立で、子供たちの大好きなハンバーグも。

各児童とも落ち着いて静かに給食をいただいていました。

牛乳も開け方は保育園や幼児園等で習得済み。ご家庭でのきちんとしたマナーのご指導もバッチリです。

あらためてありがとうございます!

離任式ー4人の先生とお別れですー

11日の午後は離任式。4人の先生方とお別れです。

どの場面でも4人の先生がもつ愛情に包まれて、児童一人一人のよさを伸ばしていただいたと思います。

本校の勤務期間は1年間未満から5年間と様々ですが、ここまでのご指導ありがとうございました。

11日は新1年生を入れた全校生で登下校班・一斉下校場所確認作業

11日、全校生を体育館に集めて標記の会を実施しました。

登校班の集合時刻の確認や歩く速さの留意点、忘れ物をした際の注意点等きめ細かく実施いたしました。

通学時又は家に帰る時は交通量が多くいのちに係る大事故が起きる危険性のある地域。

そのことを自覚しながら学校でもご家庭でも毅然とした指導が必要です。

10日に無事に入学式開催

10日、17名の新1年生を迎えて無事に入学式を開催しました。

6年生による児童代表の歓迎のことばの発表や歓迎の花束贈呈が行われました。

地域行事が多く地域の方とのつながりが深い本校。児童も保護者の方も早く東小のシステムに慣れてほしいです。

入学式の準備で5・6年生早速に活躍!

9日の午後は、5・6年生による入学式の準備。

明日を控え、入念に準備をしました。

受付、昇降口、教室、体育館などなど明日に備えた環境整備はの場所はたくさんあります。

新たな気持ちで新1年生をお迎えしようとする気持ちを高めていました。

いよいよ令和7年度がスタート

8日、令和7年度の始業式が行われ、新しく赴任した5人の先生方が紹介されました。

学級担任発表では場内大いに盛り上がりました。

新しい担任とあるいは持ち上がりの担任とどんな1年間になるか、大変楽しみです!

送別される教職員 ー今までお世話になりましたー

31日は送別会。

4名の先生方の功績を称え、セレモニーを実施いたしました。

子どもからも保護者の方からも信頼の厚かった4人。名残惜しい限りです…。

3/24はR6の修了式

3月24日はR6の登校最後の日。

体育館ではその学年の修了式が行われました。

R6に頑張ったことや心に残ったことの発表があった後、R7の目標や明日からの14日間の休業の諸注意がありました。

どの児童も熱心に楽しく話に聞き入っていました。

明日から学年末及び学年始休業。 この「今日の東っ子」はしばらくお休みします。

3/23日曜日 春のコンサート開催

3/23の日曜日には、毎年度恒例の「春のコンサート」が本校体育館で開催され、参加してまいりました。

ゴスペル、マンドリンをはじめ「ひがし子ども和太鼓クラブ」の演奏披露がありました。

勇ましく力強い太鼓の音色に聴き入ってしまう時間でした。

3/18 好天に恵まれ卒業式挙行!

3/18、無事に卒業式を挙行しました。

31名の6年生がそれぞれの将来に幸多きことを祈ります。

本校で培ったあいさつや笑顔などをぜひこれからの未来で生かして欲しいと思います。

6年生歓送と卒業式準備

いよいよ明日となった卒業式。

今日は6年生の歓送と4.5年生による卒業式の準備が行われました。

歓送は教室から昇降口までいつもの経路。あたたかな春のような日差しが降り注いでいました。

卒業式に向けて「クリーン活動」

12日に卒業式に向けた「クリーン活動」を実施しました。

1年生はもとより6年生も自ら行っていました。

普段では行わない所も隅々まで丁寧に掃除することができ、いっそうきれいな東小に「変身」しました。

卒業式の環境づくり

いよいよ来週の18日は卒業式。

今から少しずつ当日の環境づくりが始まります。

5年生によるパンジーの「寄せ植え」もその一つ。今日はボランティアの方の力をかりて上手な植え方を教わりました。

この「寄せ植え」を卒業式の会場にも飾る予定です。

卒業式の練習がスタート

今月の18日は本校の卒業式です。

それに向けての練習が先週から始まっています。

座り方や立ち方、歌声など、小学生とは思えないほど見事な上手な出来ばえです。

6年生と別れるのはすごくさみしいけれど、式がどんな素晴らしいものになるか、今から楽しみです。

東宮っ子ステーション推進委員会の茶の湯教室発表会

3日の放課後、お菓子とお抹茶をいただくお茶会に、東コミセンにご招待いただき参加してまいりました。

4~6年生の児童を中心に日頃の稽古の成果をしっかりと見せてくれました。

「けっこうなお手前」でお茶をたててくれ、心安らぐ一服のひと時を送ることができました。

3日はひな祭りですが、雪が積もって…

3月3日になりましたが、ご覧のとおり雪となり、一時、校庭の砂場や短縄練習板の上にうっすらと積もりました。

一時的に強くなったり弱くなったり5日までの天候が気になります。

児童の登・下校も心配です。春が近いとはいえまだ冬。服装で上手く調節するよう心がけましょう。

新1年生をお迎え!

26日は二葉幼児園との交流会を現1年生が実施。

すっかりお姉さん、お兄さんになったそれぞれのよさを発揮していました。

内容は、「じゃんけん列車」や学校探検等。体育館などで楽しく実施しました。

「開け!夢のとびら」

21日は6年生が総合的な学習の時間で、自分の職業観を多様な視点から見つめ直すことのできる教育活動を設定しました。

題して「開け!夢のとびら」。中学校2年生では5日間程度職業体験を行う「宮っ子 チャレンジウィーク」を実施し小中でつながりをもたせる予定です。

今回の事業は最初の貴重な時間。

児童一人一人質問の内容が深く、目を輝かせながら質問したりメモしたりしていました。

◎子どもたちをスマホ・ケータイに係る事件・事故から守るために,以下の資料を参考にしてください。

◆フィルタリングキャンペーンチラシ (2).pdf

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |