文字

背景

行間

日誌

学校日誌

運動会開催決定

運動会開催決定

| 5月29日(土)6時 本日の運動会は予定どおり行います。 児童は検温カード,水筒など忘れ物がないように登校してください。 来校者様には事前の検温をお願いするとともに新型コロナウイルス感染症対策をとってご参観ください。 | ||

|

| |

| ||

| ||

運動会前日準備

運動会前日準備

| 5月28日(金)6校時 明日の運動会に向けて,5,6年生が準備をしました。担当の教職員の指示をよく聞き,任された仕事をこなしました。高学年の行動力は見事です。 これで準備万端,明日を待つのみです。今晩児童ははゆっくり休んでください。そして,明日は持てる力を発揮してください。 <注意・お願い> 先日,メールやホームページでお知らせしましたが,敷地内樹木やその周辺に毛虫(害虫)がまだ見られます。本日も殺虫剤で駆除しましたが,明日の参観の際もご注意ください。 | ||

|  |

|

| ||

|  | |

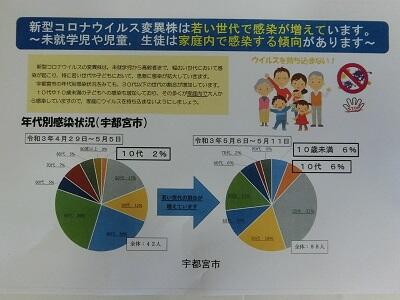

感染拡大をくい止める(市保健所より)

感染拡大をくい止める(市保健所より)

| 5月27日(木) 本日,市保健所から教育委員会を通じてチラシが届きましたので,掲載します。白黒ですが,事後ご家庭にも配付します。 | ||

|  |

|

| ||

最後まで粘り強く(6・5・4年生)

最後まで粘り強く(6・5・4年生)

| 5月26日(水)午前 6年生が「全国学力・学習状況調査」(国語・算数・質問紙)に,5,4年生が「とちぎっ子学習状況調査」(国語・算数・理科・質問紙)に取り組みました。いずれの学年,教科も前年度の学習内容が出題範囲になっています。 | ||

6年生 |  6年生 |

|

5年生 |  5年生 | |

|  6年生 | |

校内研修:タブレット活用法

校内研修:タブレット活用法

| 5月26日(水)放課後 ICT支援員の指導を受けながら,教員がタブレットの活用法を学びました。内容は主に児童に宿題や課題を配付する方法や授業中における話合い活動での活用方法です。今後も有効に活用できるよう研修を重ねていきます。 | ||

|  |

|

|  | |

| ||

着々と運動会準備

着々と運動会準備

| 5月26日(水) 学校業務機動班の勤務日となった本日,運動会に向けてテント設営,入退場門設置,万国旗掲揚の作業をしていただきました。児童が運動会の練習をしている最中でも,周囲に注意を払いながら児童のためにと作業を進めていました。 | ||

|  | |

|  | |

| ||

宮っ子ランチ(春)

宮っ子ランチ(春)

| 5月26日(水)給食 本日の献立は,「宮っ子ランチ」です。これは,宇都宮の食文化への理解を深め,郷土への愛情を育むことを目的とし,年間4回市内公立小・中学校が共通した給食を提供するものです。 今回の春メニューは,春の地場特産物を使用したものになっています。もちろん,お米は100パーセント豊郷地区産です。 <献立> 麦入りごはん,春野菜みそ汁,ごま酢あえ,豚肉と宮野菜炒め,牛乳,ミルクプリン | ||

|

| |

| ||

運動会全体練習(応援)

運動会全体練習(応援)

| 5月26日(水)2校時 全児童による応援の練習をしました。各自が用意したペットボトルを両手に持ち,応援団のリードでたたき方や体の動かし方を学びました。今回も声を出すのは応援団のみとしましたので,ペットボトルで大きな音を出して気持ちを表してほしいと思います。 | ||

|  |

|

|  | |

| ||

(速報)樹木の害虫駆除(消毒作業)

(速報)樹木の害虫駆除(消毒作業)

| 5月26日(水)早朝 昨日お知らせしましたように予定どおり敷地内の樹木に薬剤を散布し,害虫駆除作業をしました。昨夕確認したところ,外トイレ付近にもいることが判明したため,校庭外周付近を1周する形で作業してもらいました。害虫は薬剤に付着した葉を食べて死滅することから,児童には今週は木々に近づかないように指導しました。特に今日は,児童の健康状態ををよく観察していきます。以降も定期的に点検していきますが,皆様が学校敷地内の樹木等に害虫(毛虫)を見つけた場合は,学校までお知らせください。 | ||

|  |

|

|  | |

| ||

(至急お知らせ)害虫駆除の薬剤散布について

(至急お知らせ)害虫駆除の薬剤散布について

| 5月25日(火) 本日,午前中に東門付近の藤棚に害虫(毛虫)が大量に発生していることを職員が発見しました。その後,校庭の樹木を点検したところ,複数本に害虫がいることを確認しました。速やかに,業者に連絡し,午後現場を確認もらいました。そこで,以下のように薬剤を散布し駆除することにしますので,お知らせします。なお,児童の登校前には薬剤は乾き,以降の教育活動には支障がありません。 1 日時 5月26日(水)4時30分頃~6時頃 2 対象樹木 (1)東門藤棚(2)工程南門付近桜(2本)(3)野球バックネット付近~東門に向かった校内道路付近樹木 3 雨天の場合 翌27日(木)同時刻 5 担当業者 平石環境システム(株) | ||

藤棚 |  校庭南の桜 |

|

業者による事前調査① |  業者による事前調査② | |

| ||