生きもの図鑑

見ごたえがある花

玄関前の棚に淡い紫色の花がブドウのようについています。フジ(ノダフジ)です。花が垂れ下がり,風にゆれる姿は何とも涼しげに見えます。花が咲くと甘い香りがただよい,ハチ(クマバチ)が蜜を集めに飛んできます。つる性の木本でからみつくため,棚に絡ませて,藤棚(ふじだな)に仕立てて鑑賞しています。花の後にはさやができるため,マメ科の植物であることが分かります。実はさやが乾燥してねじれることで,中の種子をはじき飛ばします。そうすることで,種子を広範囲に散布することができます。ホウセンカも同じような種子散布の仕方をしますね。

ノダフジ( Wisteria floribunda)

つぼみ 少しずつ開花しています

足利フラワーパークのフジはとても有名ですが,現在休園中で見られません。

ノダフジ( Wisteria floribunda)

つぼみ 少しずつ開花しています

足利フラワーパークのフジはとても有名ですが,現在休園中で見られません。

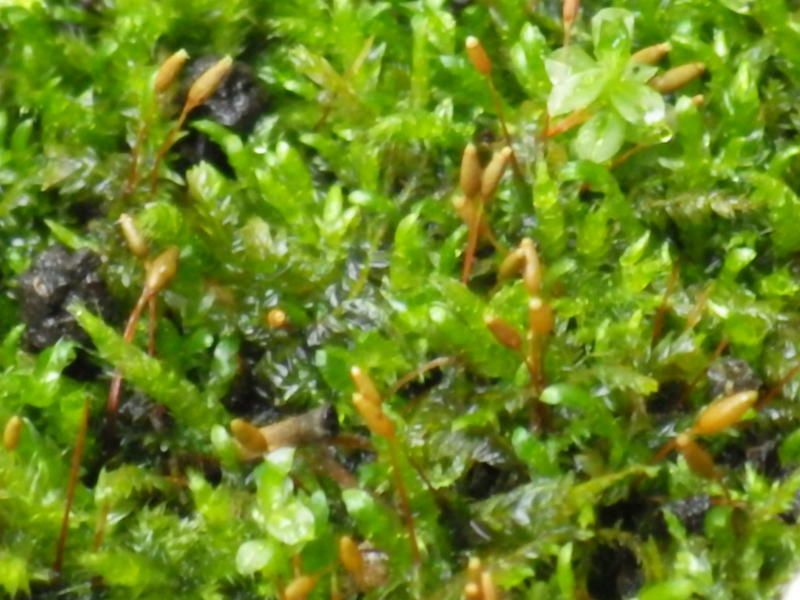

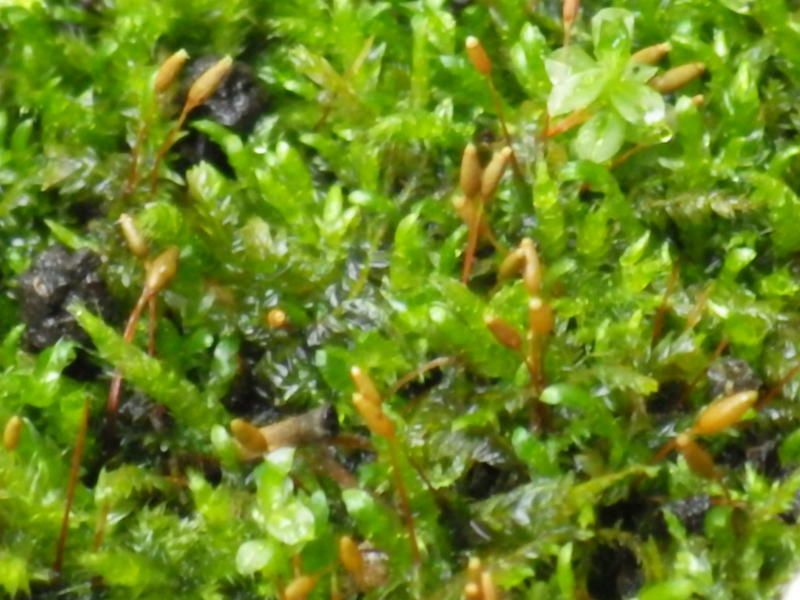

中庭のじゅうたん

先日雨が降り中庭の様子を観察していると,地面が雨水にぬれて緑が一面に広がっていました。中庭の木の下にはコケ類が群生しています。コケ類はたねでなく,胞子(ほうし)というもので増えます。また,オスの株(かぶ)とメスの株に分かれているものもあり,メスの株には胞子体ができます。

コケ類はさらに3つに分けられますが,種類については似たようなものが多く,名前を特定(同定)しようとしましたが,自信がないです。もしご存知の方がおりましたら教えてください。

コケ類はさらに3つに分けられますが,種類については似たようなものが多く,名前を特定(同定)しようとしましたが,自信がないです。もしご存知の方がおりましたら教えてください。

もち草

くさもちに使う草は,地方によって違いがありますが,大体はヨモギ(Artemisia indica Willd. var. maximowiczii )という草本類(そうほんるい)を使います。どこにでも生えていて「雑草化」していますが,食用でも薬用でも利用できる草です。

まず,草もちの材料として使う場合は,やわらかそうな部分をつんで,重そうで煮込んでさらにやわらかくしたものをもちに混ぜ込みます。葉の緑色の発色がよく,香りもよいので春を味わうのにとても良いです。先人の知恵を感じます。

薬用としては,漢方薬で「がい葉」という名前で使われています。血止めや痛み止め,げり止めとしての効果があるそうです。

また,葉を乾燥させてくだくと,葉の裏側に生えていた細かい毛が綿のように集まります。それを「もぐさ」と言い,お灸(きゅう)として使われるそうです。

そのほかに,海や川にもぐるときに使う水中めがねのガラス面に葉をこすりつけると,くもらないという効果もあるそうです。身近な有用植物です。

まず,草もちの材料として使う場合は,やわらかそうな部分をつんで,重そうで煮込んでさらにやわらかくしたものをもちに混ぜ込みます。葉の緑色の発色がよく,香りもよいので春を味わうのにとても良いです。先人の知恵を感じます。

薬用としては,漢方薬で「がい葉」という名前で使われています。血止めや痛み止め,げり止めとしての効果があるそうです。

また,葉を乾燥させてくだくと,葉の裏側に生えていた細かい毛が綿のように集まります。それを「もぐさ」と言い,お灸(きゅう)として使われるそうです。

そのほかに,海や川にもぐるときに使う水中めがねのガラス面に葉をこすりつけると,くもらないという効果もあるそうです。身近な有用植物です。

チューリップ

1年生の教材園には色とりどりのチューリップが咲いています。また,2年生の植木鉢にもあり,花びら(花弁)のふちが飾りのような変種が咲いています。

春の花というと思い浮かぶほど有名ですが,調べてみると不思議なこともいっぱいあります。

①チューリップというとオランダが有名ですが,どんな関係があるのでしょうか?

②日本の都道府県でオランダと友好関係を結んでいる都市があります。その都道府 県の花はチューリップです。その都市はどこでしょうか?

③チューリップはふつう球根を植えて育てます。なぜ球根なのでしょうか?ちなみ

に,球根はたね(種子)ではありません。

④チューリップの花びら(花弁)は何枚ありますか?

チューリップのたねを見たことがありますか?花にめしべとおしべがあるので,できてもよいのですが,実際は花後,次の年のために花を切り取り球根を太らせてほり上げるので,たねが熟す前しか分かりません。ちょうど,多目的室北側にチューリップが自生していましたので,人工授粉しておきましたので,もしかするとたねができるかもしれません。

おしべとめしべ 受粉するとめしべがこんな風に…

春の花というと思い浮かぶほど有名ですが,調べてみると不思議なこともいっぱいあります。

①チューリップというとオランダが有名ですが,どんな関係があるのでしょうか?

②日本の都道府県でオランダと友好関係を結んでいる都市があります。その都道府 県の花はチューリップです。その都市はどこでしょうか?

③チューリップはふつう球根を植えて育てます。なぜ球根なのでしょうか?ちなみ

に,球根はたね(種子)ではありません。

④チューリップの花びら(花弁)は何枚ありますか?

チューリップのたねを見たことがありますか?花にめしべとおしべがあるので,できてもよいのですが,実際は花後,次の年のために花を切り取り球根を太らせてほり上げるので,たねが熟す前しか分かりません。ちょうど,多目的室北側にチューリップが自生していましたので,人工授粉しておきましたので,もしかするとたねができるかもしれません。

おしべとめしべ 受粉するとめしべがこんな風に…

木本類(もくほんるい)

植物の仲間分け(分類)にはいろいろな方法があり,草か?木か?という分け方もあります。今回は木(木本類)についてです。

南校舎玄関前の植え込みに白い花が咲きました。

この花は,シロヤマブキ(Rhodotypos scandens)と言います。オレンジがかった黄色のことを山吹色(やまぶきいろ)と言いますが,そのヤマブキ(Kerria japonica)とは同じバラ科ですが,「属」が違います。名前にヤマブキとつきますが,ヤマブキの白色花種ではありません。花びら(花弁)は4枚あり,花後に黒い実が実ります。

南校舎玄関前の植え込みに白い花が咲きました。

この花は,シロヤマブキ(Rhodotypos scandens)と言います。オレンジがかった黄色のことを山吹色(やまぶきいろ)と言いますが,そのヤマブキ(Kerria japonica)とは同じバラ科ですが,「属」が違います。名前にヤマブキとつきますが,ヤマブキの白色花種ではありません。花びら(花弁)は4枚あり,花後に黒い実が実ります。

ゲンゲ

1年生の教材園で珍しい花を見つけました。実はこの花のタネを3年前,教材園にまいておきました。一面にこの花が咲くことを想像していたのですが,ほとんど育ちませんでした。しかし,育った一部の花がタネをこぼして生き残っていたようです。

この花は,別名レンゲ(Astragalus sinicus L.)と言います。みなさんは別名の方が分かりやすかったでしょうか?

この花の蜜ははちみつとして売られていることもあります。最近では少なくなりましたが,田んぼに水をはる前に一面のレンゲ畑にし,レンゲごと土にすきこみます。そうすることで肥料(緑肥と言います)として役立ちます。レンゲなどのマメ科の植物は特殊な生態で,根に根粒菌(こんりゅうきん)が着きます。その根粒菌が空中の窒素(ちっそ)をため込むことができるのです(空中窒素固定)。植物の育ちに必要な養分は,リンと窒素とカリウムですので,わざわざ窒素肥料をまかなくても植物が育ちやすいのです。

この花は,別名レンゲ(Astragalus sinicus L.)と言います。みなさんは別名の方が分かりやすかったでしょうか?

この花の蜜ははちみつとして売られていることもあります。最近では少なくなりましたが,田んぼに水をはる前に一面のレンゲ畑にし,レンゲごと土にすきこみます。そうすることで肥料(緑肥と言います)として役立ちます。レンゲなどのマメ科の植物は特殊な生態で,根に根粒菌(こんりゅうきん)が着きます。その根粒菌が空中の窒素(ちっそ)をため込むことができるのです(空中窒素固定)。植物の育ちに必要な養分は,リンと窒素とカリウムですので,わざわざ窒素肥料をまかなくても植物が育ちやすいのです。

なのはな

春になると鮮やかな黄色い花が広がっている畑があります。その植物は「なのはな」と呼ばれています。

実は「なのはな」というのは,「菜っ葉の花」という意味で,大体はアブラナの花のことを指します。アブラナ科の花は「なのはな」と言われます。下の花の写真を見てください。花びら(花弁)が4枚あり,足し算の「+」のような形にならんでいますので,十字花とも呼ばれます。花のつくりが単純で,花のしくみを知る学習でよく使われます。

アブラナ(Brassica rapa L. var. nippo-oleifera)

オオアラセイトウ(Orychophragmus violaceus)

※ムラサキハナナ,ショカツサイ,ハナダイコンとも呼ばれる。

アブラナは青木先生が,オオアラセイトウは野澤先生が自宅から持って来てくださり,中庭の教材園に植えてあります。来年はこぼれダネで自生するとよいと考えています。

花のつくりを観察してみましょう。小学5年理科でも学習しますので,参考にしてください。野澤先生がピンセットで花を分解してくれました。

アブラナ(写真上側)とオオアラセイトウ(写真下側)の花の分解

写真左はしから,花びら(花弁)4枚,がく(がく片)4枚,おしべ6本,めしべ1本,

それぞれの花粉プレパラート,花

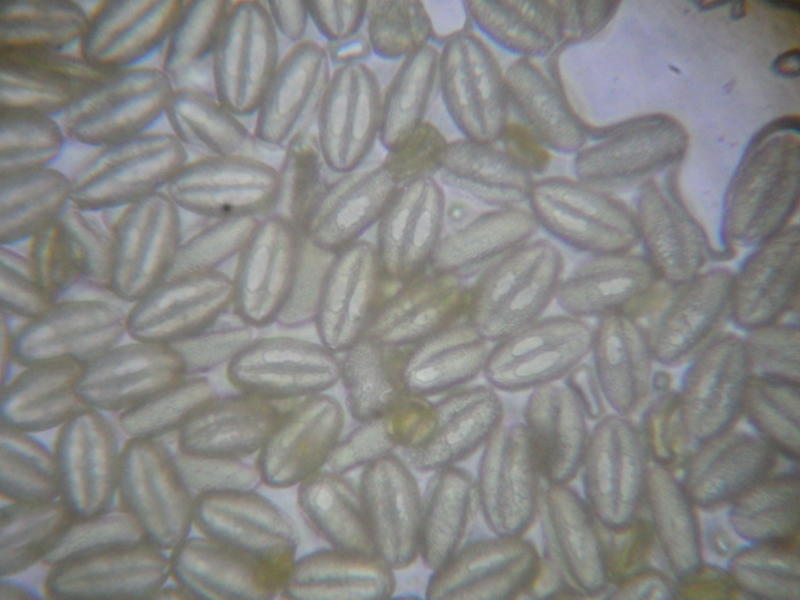

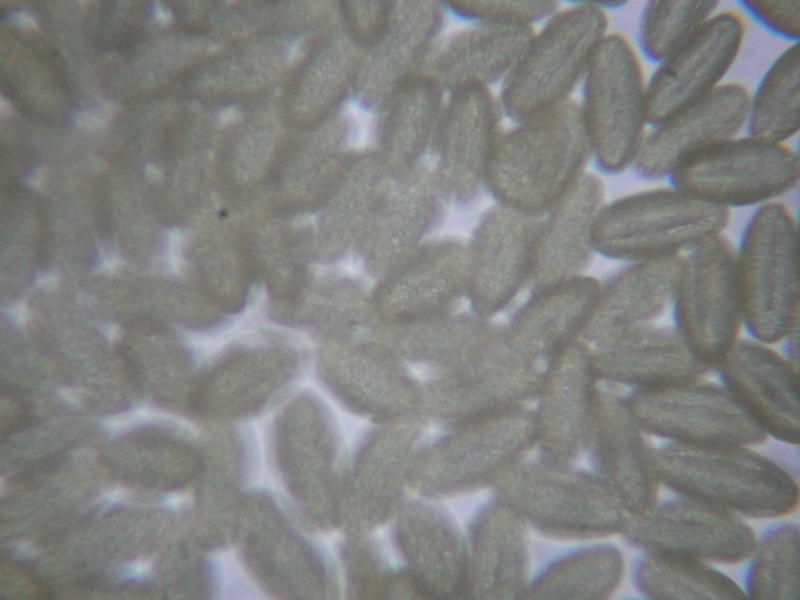

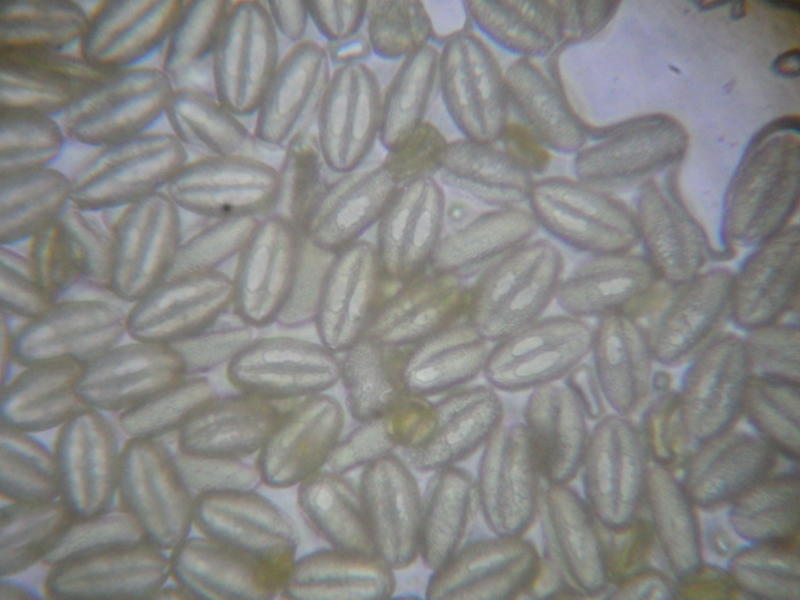

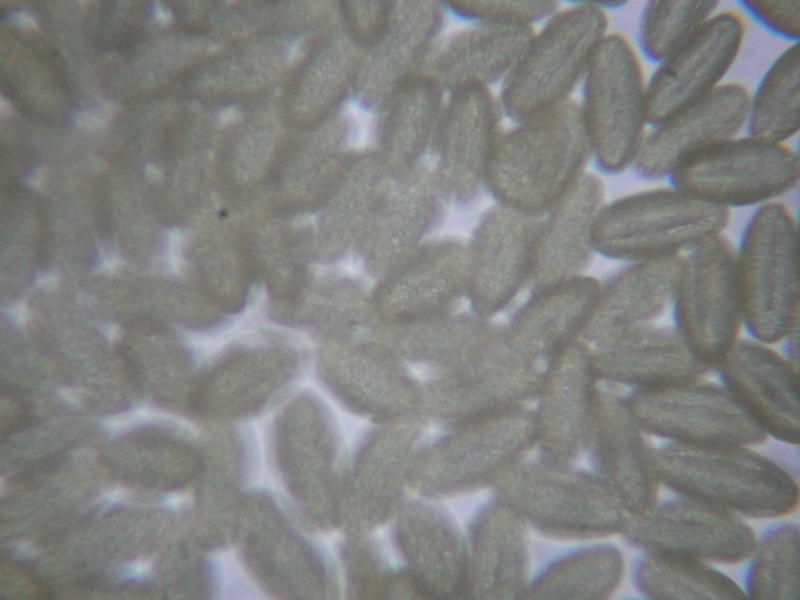

さらにミクロの世界から花粉を見てみましょう。おしべの先の突起(葯:やく)の中に黄色い花粉が入っています。一粒一粒の形は,小学校にある光学けんびきょうででも観察できます。下の写真が学校のけんびきょうで花粉を拡大し,デジタルカメラで撮影したものです。

アブラナの花粉(15×40) オオアラセイトウの花粉(15×40)

似た形の花粉ですね。この花粉がめしべの先に着く(受粉する)と実ができ,中にタネができます。

アブラナの若い葉やくきはおひたしなどで食べられますし,セイヨウアブラナ(Brassica napus)のタネは菜種油(なたねあぶら,サラダ油)として活用されます。アブラナだけでなく,同じような花のつくりの植物は,全てアブラナ科です。よく花をかんさつして見つけてみましょう。

実は「なのはな」というのは,「菜っ葉の花」という意味で,大体はアブラナの花のことを指します。アブラナ科の花は「なのはな」と言われます。下の花の写真を見てください。花びら(花弁)が4枚あり,足し算の「+」のような形にならんでいますので,十字花とも呼ばれます。花のつくりが単純で,花のしくみを知る学習でよく使われます。

アブラナ(Brassica rapa L. var. nippo-oleifera)

オオアラセイトウ(Orychophragmus violaceus)

※ムラサキハナナ,ショカツサイ,ハナダイコンとも呼ばれる。

アブラナは青木先生が,オオアラセイトウは野澤先生が自宅から持って来てくださり,中庭の教材園に植えてあります。来年はこぼれダネで自生するとよいと考えています。

花のつくりを観察してみましょう。小学5年理科でも学習しますので,参考にしてください。野澤先生がピンセットで花を分解してくれました。

アブラナ(写真上側)とオオアラセイトウ(写真下側)の花の分解

写真左はしから,花びら(花弁)4枚,がく(がく片)4枚,おしべ6本,めしべ1本,

それぞれの花粉プレパラート,花

さらにミクロの世界から花粉を見てみましょう。おしべの先の突起(葯:やく)の中に黄色い花粉が入っています。一粒一粒の形は,小学校にある光学けんびきょうででも観察できます。下の写真が学校のけんびきょうで花粉を拡大し,デジタルカメラで撮影したものです。

アブラナの花粉(15×40) オオアラセイトウの花粉(15×40)

似た形の花粉ですね。この花粉がめしべの先に着く(受粉する)と実ができ,中にタネができます。

アブラナの若い葉やくきはおひたしなどで食べられますし,セイヨウアブラナ(Brassica napus)のタネは菜種油(なたねあぶら,サラダ油)として活用されます。アブラナだけでなく,同じような花のつくりの植物は,全てアブラナ科です。よく花をかんさつして見つけてみましょう。

ダンデライオン

さて,下の写真の花は何という名前でしょうか?

ほとんどの方が分かったと思いますが,答えはタンポポです。どこでも見られる花ですが,調べてみるととても奥が深い植物です。小学2年生の国語では,「たんぽぽのちえ」という読み物を使って学習します。「ちえ」とはどのようなものなのでしょうか?

・ タンポポにはいろいろな種類がありますが,よく見られるのは外来種のセイヨ

ウタンポポです。ほかにどんな種類があるでしょうか?

・ 日当たりがよく温暖な場所では一年中花を咲かせます。

・ 花が咲くくきのような部分(花茎:かけい)がとても短い個体ととても長い個体があります。どうしてそのような違いがあるのでしょうか?

・ 草なのに一年中葉が枯れずに生えています。どのような仕組みになっているのでしょうか?

・ タンポポは綿毛が付いたタネができ,風に乗って分布を広げます。また,根を切ってもその根から新しい葉や茎が生えてきます。なぜこれほど生命力が強いのでしょうか?

・ タンポポの根を見たことがありますか?大きなタンポポを見つけたら掘ってましょう。

・ 夜や雨の日は花がどのようになっているのでしょうか?

学校も至る所に生えています。みなさんの家の近くでも探して観察してみましょう。

紫色のベル

ムスカリ(Muscari neglectum )

多目的室の北側の地面にブドウの房のような花が咲いています。これはムスカリという植物です(品種はムスカリアルメニアカム。普通は花壇やプランターに球根を植え,観賞用として親しまれている花です。ではなぜこのようなところに生えているのでしょうか?これは想像ですが,以前花壇やプランターで育てていましたが,土を入れ替えるために球根ごと捨てられたのではないかと思います。それが野生化して毎年芽を出し,花を咲かせているのでしょう。花は根に近い方から咲きます。本校では群生していますので,地面をきれいに彩っています。

多目的室の北側の地面にブドウの房のような花が咲いています。これはムスカリという植物です(品種はムスカリアルメニアカム。普通は花壇やプランターに球根を植え,観賞用として親しまれている花です。ではなぜこのようなところに生えているのでしょうか?これは想像ですが,以前花壇やプランターで育てていましたが,土を入れ替えるために球根ごと捨てられたのではないかと思います。それが野生化して毎年芽を出し,花を咲かせているのでしょう。花は根に近い方から咲きます。本校では群生していますので,地面をきれいに彩っています。

戸祭小の自然の様子

ホームページをご覧の皆様こんにちは。

学校が臨時休業に入り,ひと月以上たちました。お子様たちに,そしてご家庭に大変な思いをさせてしまって申し訳ございません。何とか新型コロナウイルスの感染拡大を押さえるためもうしばらくご協力お願いします。

学習活動では,生活科や理科に限らず,校庭の自然を利用することが多いのですが,時期が過ぎると観察できなくなってしまいます。そこで,本校ホームページの「戸祭小の自然観察利用して,皆様に現在の様子をお届けしようと思います。臨時休業中(土日祝祭日を除く)毎日校庭の見どころをお知らせいたします。

ホトケノザ(Lamium amplexicaule)とヒメオドリコソウ(Lamium purpureum)

春はたくさんの植物が芽吹いたり,花を咲かせたりします。「雑草」呼ばれる草も例外ではなく,あっという間にたくさん生えて群落をつくります。その中でも,似たホトケノザとヒメオドリコソウは,体育館の東側の植え込みに隣り合って群落をつくっています。ホトケノザは赤紫色,ヒメオドリコソウはピンク色の小さな花をつけています。つみ取ってくきの断面を観察してみると,どちらも四角です。これはシソ科の特徴で同じ仲間だと分かります。花の後にできるタネも見分けがつかないほどそっくりです。

ホトケノザ ヒメオドリコソウ

学校が臨時休業に入り,ひと月以上たちました。お子様たちに,そしてご家庭に大変な思いをさせてしまって申し訳ございません。何とか新型コロナウイルスの感染拡大を押さえるためもうしばらくご協力お願いします。

学習活動では,生活科や理科に限らず,校庭の自然を利用することが多いのですが,時期が過ぎると観察できなくなってしまいます。そこで,本校ホームページの「戸祭小の自然観察利用して,皆様に現在の様子をお届けしようと思います。臨時休業中(土日祝祭日を除く)毎日校庭の見どころをお知らせいたします。

ホトケノザ(Lamium amplexicaule)とヒメオドリコソウ(Lamium purpureum)

春はたくさんの植物が芽吹いたり,花を咲かせたりします。「雑草」呼ばれる草も例外ではなく,あっという間にたくさん生えて群落をつくります。その中でも,似たホトケノザとヒメオドリコソウは,体育館の東側の植え込みに隣り合って群落をつくっています。ホトケノザは赤紫色,ヒメオドリコソウはピンク色の小さな花をつけています。つみ取ってくきの断面を観察してみると,どちらも四角です。これはシソ科の特徴で同じ仲間だと分かります。花の後にできるタネも見分けがつかないほどそっくりです。

ホトケノザ ヒメオドリコソウ

戸祭小のフルーツ

ビ ワ Eriobotrya japonica

今年は中庭のビワの木に果実がたわわに実りました。

ビワには濃い緑色の大きな葉が年中ついているため,花は褐色のつぼみから白い花弁が開きますが,あまり目立ちません。

しかし,花を咲き終え,やがて熟した果実は鮮やかなオレンジ色をしていて,南国のフルーツをイメージさせます。果肉が甘く,高級フルーツとして食べられています。

また,葉や種子は薬用に使われ,有用樹木として庭木で植えられます。

本校のビワの木には,果実を求めて鳥が集まってきています。

校庭のサクラ

サクラ Prunus

今年も校庭のサクラの花が見事に咲き,心を和ませてくれました。

本校のサクラは,校庭の南側と西側に全部で15本あり,どれも立派な幹の樹木です。このうち,南門の東側は,全く樹形の異なるサクラとイチョウが交互に植えられています。

一般的にサクラというと,ソメイヨシノという品種のサクラを指します。花が多く,見ごたえがあります。戸祭小のサクラもほとんどがこの品種ですが,実は4本だけ異なる品種が植えてあるのをご存知ですか? 見つけてみてください。

(こたえは下にあります。)

(こたえ)校庭の南側高鉄棒の辺りと東門脇に,ヤマザクラとオオシマザクラの系統

であるサクラがあります。

今年も校庭のサクラの花が見事に咲き,心を和ませてくれました。

本校のサクラは,校庭の南側と西側に全部で15本あり,どれも立派な幹の樹木です。このうち,南門の東側は,全く樹形の異なるサクラとイチョウが交互に植えられています。

一般的にサクラというと,ソメイヨシノという品種のサクラを指します。花が多く,見ごたえがあります。戸祭小のサクラもほとんどがこの品種ですが,実は4本だけ異なる品種が植えてあるのをご存知ですか? 見つけてみてください。

(こたえは下にあります。)

(こたえ)校庭の南側高鉄棒の辺りと東門脇に,ヤマザクラとオオシマザクラの系統

であるサクラがあります。

源氏と平氏 咲き分け梅

ウメ Prunus mume

本校の中庭に立派なウメの木が1本あります。

その花をよく見ると,1本の木に白梅と紅梅が咲いています。これは「源平咲き」と言って,白梅は源氏の旗の色,紅梅は平氏の旗の色だったことに由来しています。

ウメは紅梅が基本ですが,樹齢が増すと,徐々に色素が薄まり,白梅になるそうです。野生のウメは白なので,紅梅が先祖がえりをした形です。

「思いのまま」という品種かも知れません。

本校の中庭に立派なウメの木が1本あります。

その花をよく見ると,1本の木に白梅と紅梅が咲いています。これは「源平咲き」と言って,白梅は源氏の旗の色,紅梅は平氏の旗の色だったことに由来しています。

ウメは紅梅が基本ですが,樹齢が増すと,徐々に色素が薄まり,白梅になるそうです。野生のウメは白なので,紅梅が先祖がえりをした形です。

「思いのまま」という品種かも知れません。

◆紅葉の見頃◆

紅葉 真っ盛り!

校庭の木々が,紅葉(黄葉)のピークを迎えました。単に赤や黄,茶だけでは表現できない,葉の色のグラデーションがとても素敵です。朝日や夕日に照らされると,幻想的な景色になります。また,常緑の葉もあることで,コントラストがよりはっきりと浮かび上がります。

紅葉は木の冬支度であり,寒さに耐えるため葉を落とします。その葉が土壌に落ちることにより,腐葉土となって養分に変わります。落ち葉は集めて,一部を教材園の腐葉土として活用したり,児童の生活科や理科の学習で使ったりします。

モミジだけでなく,イチョウ,サクラ,ハナミズキ,ドウダンツツジ,など‥‥

皆さんはいくつ見つけられますか?

校庭の木々が,紅葉(黄葉)のピークを迎えました。単に赤や黄,茶だけでは表現できない,葉の色のグラデーションがとても素敵です。朝日や夕日に照らされると,幻想的な景色になります。また,常緑の葉もあることで,コントラストがよりはっきりと浮かび上がります。

紅葉は木の冬支度であり,寒さに耐えるため葉を落とします。その葉が土壌に落ちることにより,腐葉土となって養分に変わります。落ち葉は集めて,一部を教材園の腐葉土として活用したり,児童の生活科や理科の学習で使ったりします。

モミジだけでなく,イチョウ,サクラ,ハナミズキ,ドウダンツツジ,など‥‥

皆さんはいくつ見つけられますか?

戸祭小の金と銀

キンモクセイ Osmanthus fragrans var. aurantiacus

ギンモクセイ Osmanthus fragrans

今年の秋も,風に乗って甘い香りが校庭に漂っています。体育館の南にある立派なキンモクセイの花の香りです。香りだけでなく,見た目もオレンジ色の小さな花をたわわにつけて,とてもきれいです。また,花が散ると地面はオレンジ色のじゅうたんを敷いたようになります。日本には雄株しかなく,実はなりませんが,挿し木で増やすことができます。

キンモクセイと対をなすように,コミュニティーセンター前にはギンモクセイがあります。こちらは白い花を少しつけ,ほんのりとした香りを漂わせます。ギンモクセイは,キンモクセイの元になった植物で,キンモクセイはギンモクセイの変種に当たります。

▼キンモクセイ

▼ギンモクセイ

ギンモクセイ Osmanthus fragrans

今年の秋も,風に乗って甘い香りが校庭に漂っています。体育館の南にある立派なキンモクセイの花の香りです。香りだけでなく,見た目もオレンジ色の小さな花をたわわにつけて,とてもきれいです。また,花が散ると地面はオレンジ色のじゅうたんを敷いたようになります。日本には雄株しかなく,実はなりませんが,挿し木で増やすことができます。

キンモクセイと対をなすように,コミュニティーセンター前にはギンモクセイがあります。こちらは白い花を少しつけ,ほんのりとした香りを漂わせます。ギンモクセイは,キンモクセイの元になった植物で,キンモクセイはギンモクセイの変種に当たります。

▼キンモクセイ

▼ギンモクセイ

暑い夏 さわやかに

ミント類 Mentha

ミント類は葉をもんでにおいをかぐと,そう快な香りがします。食品や芳香剤等によく使われています。また,この時期は花も楽しめます。シソ科の植物ですので,茎の断面が四角です。繁殖力もあり,ランナーと呼ばれる茎をのばして増えます。さし芽でもすぐ根が生えます。

本校では西門の脇の植え込みにスペアミントが,コミュニティーセンター入口前の植え込みにペパーミントがあります。

ミント類は葉をもんでにおいをかぐと,そう快な香りがします。食品や芳香剤等によく使われています。また,この時期は花も楽しめます。シソ科の植物ですので,茎の断面が四角です。繁殖力もあり,ランナーと呼ばれる茎をのばして増えます。さし芽でもすぐ根が生えます。

本校では西門の脇の植え込みにスペアミントが,コミュニティーセンター入口前の植え込みにペパーミントがあります。

豪華な花ですね!

サルスベリ Lagerstroemia indica

花火のような花が咲いているこの木は,サルスベリです。

濃いピンク色の鮮やかな花をたくさん咲かせています。遠くから見ると,小さな花が集まっているように見えますが,実際には結構大きな花です。

サルスベリは,成長とともに木の皮(樹皮)がむけて新しい皮になるため,表面がツルツルしています。そのことから,木登りの得意なサルでも滑ってしまう木ということで,この名前がついています。

サルスベリ以外にも表面がツルツルしている木としては,ナツツバキやリョウブ等もあるので間違いやすいです。

花が長い期間咲くことから,「百日紅」と表すこともあります。戸祭小では,体育館前のキンモクセイの隣りと中庭にあります。

梅雨どきと言えば・・・

アジサイ Hydrangea macrophylla

雨が降り,じめじめした日が続くと,気持ちが滅入ってしまいますね。でも,アジサイを見るとそんな気持ちが少し和らぎます。アジサイの花は,中心の粒みたいな部分が本当の花で,周りの色鮮やかな部分は「がく」です。昔から花を楽しむために品種改良が盛んに行われ,色・形などたくさんの種類があります。江戸時代に日本に来ていたドイツ人の医師で植物学にも詳しかったシーボルトは,アジサイをヨーロッパに紹介したそうです。

本校には,西門付近と北側フェンス(給食室の裏)に,数種類のアジサイがあります。

雨が降り,じめじめした日が続くと,気持ちが滅入ってしまいますね。でも,アジサイを見るとそんな気持ちが少し和らぎます。アジサイの花は,中心の粒みたいな部分が本当の花で,周りの色鮮やかな部分は「がく」です。昔から花を楽しむために品種改良が盛んに行われ,色・形などたくさんの種類があります。江戸時代に日本に来ていたドイツ人の医師で植物学にも詳しかったシーボルトは,アジサイをヨーロッパに紹介したそうです。

本校には,西門付近と北側フェンス(給食室の裏)に,数種類のアジサイがあります。

白いかざぐるま?

ヤマボウシ Cornus kousa

中庭にたくさんのかざぐるまが!! 実はヤマボウシの花です。花びらのように見える白い部分は総苞片(そうほうへん)と呼ばれるもので,その中心に花があります。花が咲き終わった後には,甘いオレンジ色の実がなります。一方,校舎西側や体育館南側の似たような花が咲く樹木は,ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)です。

中庭にたくさんのかざぐるまが!! 実はヤマボウシの花です。花びらのように見える白い部分は総苞片(そうほうへん)と呼ばれるもので,その中心に花があります。花が咲き終わった後には,甘いオレンジ色の実がなります。一方,校舎西側や体育館南側の似たような花が咲く樹木は,ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)です。

戸祭小のシンボルツリー

ダイオウショウ Pinus palustris

校内北側にある大木です。木の大きさよりも松ぼっくりの大きさに驚きます。20~30cmになり,地面に落ちると大きな音が鳴ります。毎年花も咲き,古い松ぼっくりは更新されます。葉は3本でとても長く,まれに4本葉も見られます。

校内北側にある大木です。木の大きさよりも松ぼっくりの大きさに驚きます。20~30cmになり,地面に落ちると大きな音が鳴ります。毎年花も咲き,古い松ぼっくりは更新されます。葉は3本でとても長く,まれに4本葉も見られます。