本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。

文字

背景

行間

学校開放事業(体育館貸与に関する説明会:利用調整会議)について

標記の件について、令和8年3月6日(金)15:00から、利用調整会議を実施いたします。利用団体希望の皆様は、別紙の点に留意され、必ず参加いただきますようお願いいたします。なお、継続団体の方は、鍵を借りる際、職員室に用紙がありますのでお取りください。

新たに希望される団体の方は、2月27日(金)までに、必ず本校にご連絡ください(673-1815)。期限が過ぎた場合、また、連絡せずに当日来校した場合、利用することはできませんので、ご了承ください。

なお、利用団体が多い場合は、抽選となりますのでご承知ください。

古里中

日誌

2月5日(木)学校保健給食委員会を実施しました

2月4日(水)学校朝会(表彰)を実施しました

・表彰朝会を放送で実施しました。

水泳競技

バドミントン

吹奏楽部

1月15日(木)1,2年ダンス教室を実施しました

・村田ラリールイスセカンド様を講師として、ダンス教室を実施しました。

栃木県アンサンブルコンテストに出場しました

吹奏楽部の打楽器メンバーが先日行われた県央地区アンサンブルコンテストで金賞を受賞し、本日(12月26日)栃木県教育会館で行われた栃木県アンサンブルコンテストに県央地区代表として出場しました。

マークフォード作曲/髙島聡美編曲 ステュー・バーニックを演奏しました。3人で一台のマリンバを演奏するという、独特な世界観をもつ難曲にチャレンジし、練習の成果を発揮し素晴らしい演奏を披露しました。結果は惜しくも銀賞受賞となりましたが、夏のコンクールに繋がる良い経験となりました。

引退した3年生も応援に来てくれました!

12月25日(木)冬季休業前集会(表彰を含む)を実施しました

〇表彰

〇集会

学校長のお話

学習のお話(学習指導主任)

生活のお話(生徒指導主事)

今年、生徒の皆さんは、学習や運動(部活動を含む)において、とてもよくがんばりました。

また、保護者の皆様、地域の皆様には、大変お世話になりました。

みなさま、よいお年をお迎えください。

卓球部が「第36回バタフライ・ダブルスチームカップ」で優勝しました

12月17日(水)生徒朝会を実施しました

・環境委員会と図書委員会が、発表しました。

環境委員会:年末大掃除について

図書委員会:本のすばらしさについて

12月16日(火)新入生保護者説明会を実施しました

12月12日(金)ふれあい文化教室(和太鼓)を実施しました

・宇都宮和太鼓四面会 湯澤 一樹様を講師として、ふれあい文化教室を実施しました。

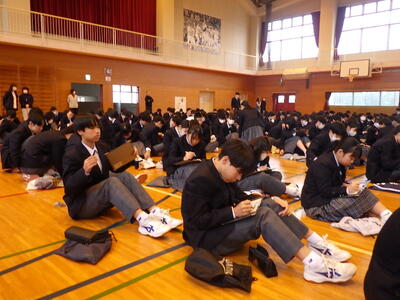

12月3日(水)学校朝会(人権教育)を実施しました

祝 2,700,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和6.11.6

祝 3,000,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和7.3.3

祝 3,500,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和7.11.10

インフルエンザ経過報告書

・インフルエンザ経過報告書.pdf

・【記入例】インフルエンザ経過報告書.pdf

マイコプラズマ肺炎等治療後の登校届

登園・登校届(両面) (1).pdf

スポーツ振興センター申請書類

・医療等の状況 別紙3(1)病院、診療所、歯科医院【R1~】.pdf

・医療等の状況 別紙3(3)柔道整復師用【R1~】.pdf

・調剤報酬明細書 別紙3(7)薬局(病院外の調剤薬局)【R1~】.pdf

ケータイ・スマホ宮っ子ルール宣言

携帯電話やスマートフォンについて,親子で話し合ってみましょう。

ケータイ・スマホ宮っ子ルール宣言.pdf

(宇都宮市教育委員会より)

古里中学校いじめ防止基本方針.pdf古里中いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針.pdf

いじめから子供を守ろう.pdf

(宇都宮市PTA連合会より)

Stop!いじめ!!.pdf

(県教委河内教育事務所より)