文字

背景

行間

日誌

令和6年度入学式 校長式辞

令和6年度入学式 校長式辞

式辞(新入生および保護者の皆様へ)

校庭の桜の花が咲きそろった本日、多くの保護者の皆様とともに、令和6年度入学式を挙行できますこと、大変うれしく思っています。198名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。先ほど、一人一人が担任の先生から名前を呼ばれ、少し緊張しながらも立派な態度で返事をする様子を見て、とても感心しました。皆さんは、今日から全員が豊郷中学校の生徒です。豊郷中学校は、豊かな自然に恵まれ、今年で創立78年となる長い歴史と輝かしい伝統のある素晴らしい中学校です。本校のスローガンである「笑顔と感動のあふれる学校」を作るのは生徒一人一人であり、皆さんも先生方と力を合わせて頑張ってほしいと思っています。さて、今日から皆さんは中学生として新たな道を歩み始めます。式辞として2つのことをお話しします。

1つ目は、「学校は学ぶところ」ということです。中学校生活のすべてに一生懸命に取り組んで、3年間しっかり学んでほしいと思っています。各教科などの授業はもとより、登校してから下校するまで、学校でのすべての活動が皆さんの学びの場です。それらの活動の中には、自分が苦手だと感じるものもあると思います。それは、誰しも同じです。人と比較するのではなく、自分自身の力を伸ばしていくことが大切です。そして、学校での学びは、集団を通して行われています。級友や上級生と協力して、学級や部活動など集団生活をより良いものにすることで、学力、健康・体力、そして豊かな人間性や社会性などの学びが、より一層充実したものになることを忘れないでください。

2つ目は、「精神的な自立をする」ということです。これからは、自分の考えをしっかりと持ち、自分の力で生きていけるようになっていくことが重要です。小学生までの幼い心を克服し、自分のことは自分で責任を持って行い、わがままな感情や甘えたい気持ちを我慢し、正しい行動ができるようになってください。皆さんが、将来への夢や希望を持ち、その実現を目指して、強い心で自立した生き方ができることを期待しています。

そして最後にもう一つお願いがあります。一人一人の尊い命は世界に1つだけ、かけがえのないないものです。交通事故は自分だけでなく、周りの人を大きな悲しみに陥れます。ですからここで約束してください。自分の命は自分自身で守るためにも、交通ルールやマナーを必ず守ることを。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。義務教育の最終段階である中学校3年間は、身体も心も大きく成長する、とても密度の濃い時間です。1年は365日、時間にすると8760時間、お子様たちが学校で過ごす時間はそのうちの約20%と言われています。残りの約80%は家庭や地域で過ごす時間です。そのため、お子様たちがしっかり育つためには、家庭や地域と学校がより良い連携を取り、そして保護者の皆さま同士も協力関係を深めることが大切であると思っています。

また、この数年間はコロナ禍を始めとして、社会では大きな変化、変革が起きました。私たちや保護者の皆様が過ごした中学校とは、学習内容も、教育の仕組みも、受験の方法も、進路先等も多様化し、昔の経験と大きく異なることがたくさんあります。そして一昨年から18歳が成人となりました。このように予測不可能で変化の激しい時代ですが、私たち教職員一同は、たくましく生きるお子様たちを、立派な大人に育てる大仕事に心を込めて取り組ませていただきます。本校の教育へのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

結びになりますが、新入生の皆さんが、様々な困難に負けず、明るく有意義で充実した中学校生活を送り、心身共に成長していくことを期待し、式辞といたします。

令和6年4月9日 宇都宮市立豊郷中学校長 中村 孝之

令和6年度入学式

令和6年度入学式

桜が咲き揃いました本日4月9日(火)令和6年度入学式が行われました。新1年生198名が入学し、新入生代表「誓いの言葉」では、「よく学び、次につなげること」、「礼儀を忘れないこと」など、中学校生活での目標を誓いました。今年度は昨年度より30名少ない全校生徒597名でのスタートとなりました。

豊中だより第1号を発行しました

豊中だより第1号を発行しました

UTSUNOMIYA BREX.EXEによるクリニックが行われました。

3月28日午後、豊郷中体育館でバスケットボールのクリニックが行われました。

とても楽しく練習することができました。選手・スタッフの皆さん、丁寧に教えていただきありがとうございました。

令和5年度修了式を行いました

令和5年度修了式を行いました

本日、1・2年生の修了式を行いました。

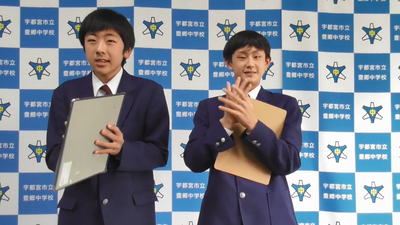

式に先立ち、各種表彰状の授与が行われました。

修了式では、各学年代表が校長先生から修了証をいただきました。その後、各学年代表生徒が「1年間を振り返って」の作文朗読をしました。

最後に、校長先生から修了式にあたっての式辞がありました。

1年前にはできなかったが、今はできるようになったことが必ずあるはず、きっとそのことは、ある日急にできるようになったのではなく、毎日の積み重ねで、気付かない間にできるようになったに違いありません。振り返ると失敗したこと、後悔していることもたくさんあると思います。その失敗も後悔も、皆さんの成長には必要なものであり、無駄なことなんてひとつもない。ですからこれからもたくさん挑戦してください。たくさん努力してください。一生懸命努力しても、自分の望むような結果にならないかもしれませんが、一生懸命に努力したことが、自分の力になってきます。他の人と比べて、自分はできていない、自分は無理だ、と思う必要も全くありません。比べるのは昨日の自分です。昨日の自分よりも、少し成長することを繰り返して、次の1年後の自分を作ってほしいと思っています。

豊中だより第14号を発行しました

豊中だより第14号を発行しました

第77回卒業式が盛大に挙行されました

第77回卒業式が盛大に挙行されました

本日、多くのご来賓にご臨席いただき、厳粛な中にも温かみのある、第77回卒業式が盛大に挙行されました。卒業証書の授与では、緊張の中、全員が立派に証書を受け取りました。

校長式辞では、卒業証書に振られている証書番号について説明があり、その番号はこの世の中に一つしかない自分だけのものであること、77年前の卒業生から脈々と受け継がれているものであること、だから豊郷中学校の卒業生として誇りをもって頑張ってほしいという話がありました。

卒業生の次のステージでの活躍を期待したいと思います。

卒業式オフショット

卒業式当日の式以外の様子です。

本日の様子

本日の様子

本日の朝は表彰朝会を行いました。今回は外部の各種団体から表彰を受けた3年生に賞状の授与を行いました。表彰された皆さんおめでとうございます。

お昼休みには、3年生から我々教職員に感謝のメッセージとお花が届きました。心のこもったメッセージありがとうございました。

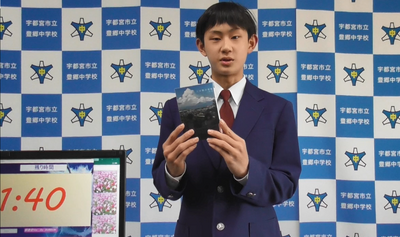

生徒・先生によるビブリオバトル開催

本日、図書委員主催、生徒と先生によるビブリオバトルを開催しました。

生徒2名、先生2名による本の紹介です。

豊郷地域学校園の各小学校6年生にも観戦していただいています。

読みたくなった本に投票後、中学校・小学校の投票数を合計して、明日のお昼の放送でチャンプ本を発表する予定です。

豊中だより第13号を発行しました

豊中だより第13号を発行しました

本日2月26日(月)豊中だより第13号を発行しました。今回は、2月中に実施されました、1年生「職業人に学ぶ会」、2年生「夢講座」、そして生徒会による「3年生を送る会」の様子をお伝えします。

こちらからご覧ください。 ⇒ R5 豊中だより第13号(HP).pdf

3年生を送る会が行われました。

3年生を送る会が行われました。

本日2月22日(木)5・6校時に3年生を送る会が行われました。

今回は久しぶりに体育館に全校生徒が集合し、送る会を大いに盛り上げました。

1・2年生の実行委員を中心に昨年末からコツコツと準備を進めてきました。

学校や先生方に関する面白クイズや、スライドショーなど工夫を凝らした企画がありました。

卒業を間近に控えた3年生は、中学校での3年間をしみじみと振り返っていました。

生徒全員で良い時間を共有できました。実行委員の皆さんご苦労様でした。

2月の給食(行事食・トマト給食・3年生卒業お祝いリクエスト給食)

2月は、行事食やトマト給食・リクエスト給食など盛りだくさんです。

3年生は、残り少ない給食を味わって食べてほしいと思います。

2月2日(金)節分献立:麦入りご飯 牛乳 いわしおかか煮 ゆで野菜 味噌けんちん汁 福豆

2月5日(月)トマト給食:麦入りご飯 宇都宮市産トマトハヤシライス ゆで野菜 セノビーゼリー

2月7日(水)3年2組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:楽しい給食】

クロワッサン 牛乳 野菜味噌ラーメン 春巻き ナムル もちアイス

2月8日(木)3年6組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:おいしい給食】

発芽玄米入りご飯 牛乳 ハンバーグ ゆで野菜サラダ まろやか味噌汁 豆乳プリンタルト

2月9日(金)3年4組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:みんなの好きな給食】

麦入りご飯 牛乳(ミルメークコーヒー) 鶏肉のから揚げ チョレギ風サラダ なめこ汁 デコポン

2月13日(火)3年1組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:思い出の給食】

ココア揚げパン 牛乳 ミニサラダ ミネストローネスープ アセロラゼリー

2月14日(水)初午献立:赤飯 ごま塩 牛乳 魚のさらさ揚げ からしあえ しもつかれ

2月15日(木)3年3組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:3組の和のフルコース】

わかめご飯 牛乳 鶏肉の香味焼き もやしとにらのごまあえ 卵のスープ お米のムース

2月16日(金)3年5組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:日常的なごはん】

麦入りご飯 牛乳 揚げぎょうざ 磯辺和え 豚汁 チョコプリン

2月19日(月)3年7組卒業お祝いリクエスト給食【テーマ:しあわせな給食】

発芽玄米入りご飯 牛乳 油淋鶏 春雨サラダ 中華風スープ 杏仁豆腐

表彰朝会を実施しました

表彰朝会を実施しました

21日(水)の朝、表彰朝会を行いました。

今回は、卒業期を迎えた3年生の活躍に対する表彰が中心となりました。

ダイアモンド✡ユカイさん講演会「夢をみよう!人生はユカイだ!」

2月20日(火)、2年生を対象に「夢講座」を実施しました。ダイアモンド✡ユカイさんを講師に迎えて講話を聞きました。普段接する機会のなかなかない方の貴重な話を聞くことできました。講演では、ユカイさんがステージから降りて生徒の間を歩きながら質問したり、生歌を披露してくれたりしました。ユカイさんからの投げかけに対しては、積極的に挙手をして発言する生徒の素晴らしい姿も見られました。前向きに生きることの大切さなど今後に向けての様々な学びがありました。この経験をいかして、自分の夢をもち、その実現に向けて頑張ってほしいと思います。

素敵な背もたれカバーができました

素敵な背もたれカバーができました

本校相談室にある、椅子の背もたれにかかっていたカバーが、日に焼けてしまい変色してしまっていたので、家庭部の2年生にお願いして新調してもらいました。本日完成したカバーが届きました。とても素敵なカバーで部屋の雰囲気が明るくなりました。ありがとうございます。

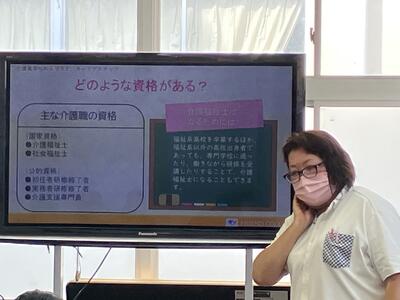

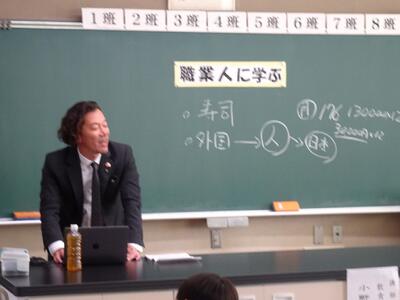

職業人に学ぶ(1年生)

職業人に学ぶ(1年生)

2月15日(木)5・6時間目の総合の授業で、1年生を対象に「職業人に学ぶ」を実施しました。全9業種の講師の方が講話をしてくださいました。普段の学校生活の中では学ぶことのできない貴重なお話に生徒達は興味津々でした。この経験を自分の進路選択にぜひいかしてほしいと思います。

【旅行業】

【介護士】

【歯科医師】

【看護師】

【獣医師】

【飲食業(寿司)】

【保育士】

【理容師】

【インフラ関係(LRT)】

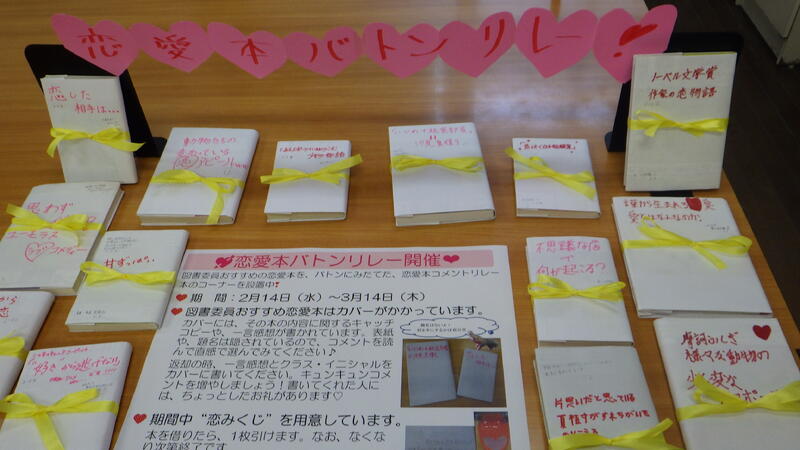

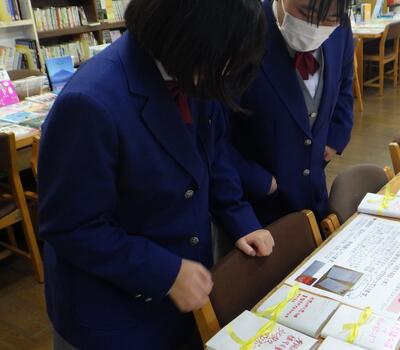

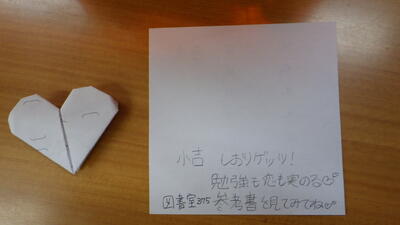

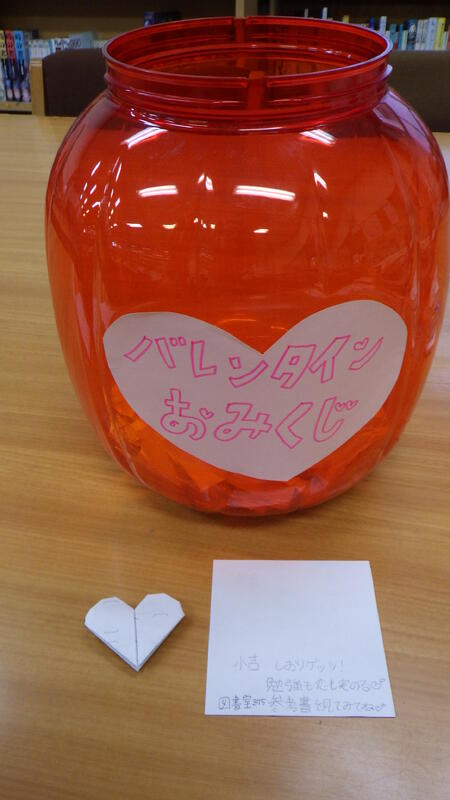

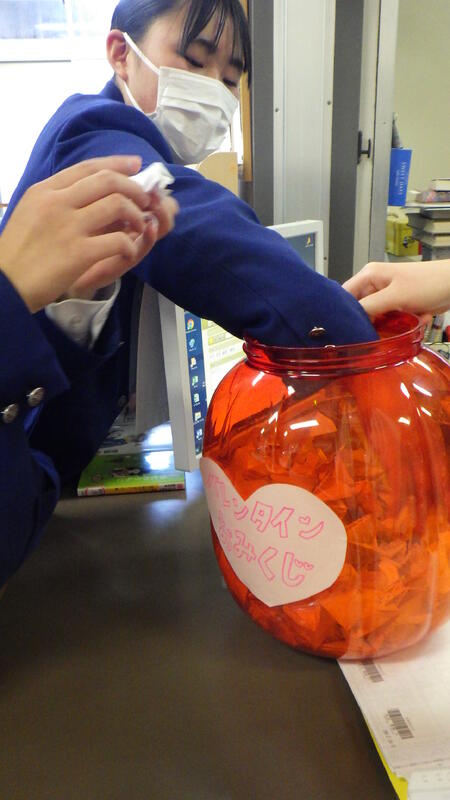

図書委員主催 恋愛本バトンリレー開催

本日から3月14日まで、恋愛本バトンリレーイベントを行っています。

図書委員おすすめ恋愛本の表紙を隠し、キャッチコピーだけをかいた本を用意しています。

中身は、物語もあれば、名言、雑学など、様々なジャンルの恋愛本です。

直感で、借りたい本を選んでください。

返却するときに一言感想を書いてくれた人には、ささやかなプレゼントを用意しています。

本をバトンに、たくさん感想をつなげていきましょう!

また、期間中は、恋みくじも用意して、お待ちしています。

夏の甲子園大会優勝投手 小宅雅己さん 来校

夏の甲子園大会優勝投手 小宅雅己さん 来校

本校の卒業生で、第105回全国高校野球選手権記念大会の優勝投手小宅雅己さん(慶応義塾高等学校)が来校してくれました。

懐かしい学び舎や恩師との時間を過ごすとともに、野球部の生徒にメッセージを送ってくれました。

野球部の生徒にとって、テレビの中で見たことのある甲子園優勝投手からのメッセージに感動していました。

雪で寒くても元気に活動中です。

雪で寒くても元気に活動中です。

5日、本日昼過ぎから雪が降ってきました。

お昼休みになり、生徒たちは元気に外で遊んでいます。

冷たい雪の中でも楽しそうです。

〇令和7年度の年間行事予定表をお知らせいたします。

〇2・3月は 部活動終了時刻17時15分、完全下校17時30分になります。

〇昨年度より、下校時間等が変更になっています。

「年間行事予定・日課」のページをご確認ください。

〇文部科学省等から配信されているSNSに関する動画視聴をし、SNSとの付き合い方を学びました。視聴内容は以下の通りです。