文字

背景

行間

活動の様子(H25)

まんじゅうづくり教室が開催されました

| 白沢小学校地域協議会主催の活動として,昨年は「親子そば打ち教室」が行われましたが,今年は「まんじゅうづくり教室」が開催されました。場所は昨年と同じ場所で,下ヶ橋町の宇都宮市河内農村 体験交流館でした。当日は,東下ヶ橋の櫻井則子さんを講師に迎え,協議会会員15名と,参加者 16組39名の合計54名という多くの皆様方と実施することができました。 | |

|  |

| 小麦まんじゅう,みんな大好きです。今日はベテランの先生から,作り方を教わって帰り,家でも作って食べてみましょう。 | |

|  |

| 最初は櫻井先生がお手本を示します。皆さん,良く見ていてください。 | |

| 材料 小麦粉 250g たんさん 14g 黒砂糖 125g 酢 80cc 水 40cc 餡 480g えっ! 酢が80cc? 水よりも多いです。 実はここがポイントなのです。 |

| さあ,一緒に作っていきましょう。 1.小麦粉,たんさんは,事前に良くふるっておきます。そしてたんさんを混ぜ合わせます。 手でゆっくりと,やさしく行います。 | |

|  |

| 2.黒砂糖,酢,水を火にかけ,混ぜて溶かし,冷ましておきます。(今回は櫻井先生がここまで準備 しておいてくださいました。) つぎにこのタレを,小麦粉・たんさんへ流し,良く混ぜ,約30分ねかせます。 | |

|  |

| すると・・・ ふくらんできた! つぶつぶ泡立って,おまんじゅうを割ったときの皮の感じと同じに なってきた~! (すでに美味そうです♥) | |

|  |

| 3.餡を丸め,ふくらんできた生地で包みます。コツはふくらんだ生地を押しつぶすことです。 | |

|  |

|  |

| 5.良く蒸気の上がった蒸し器に,湿らせたさらし木綿を敷き,その上に間隔を開けて置いて並べて, 水をかけます。(え~っ!びっくり!! 実はおまんじゅう屋さんがやっている裏ワザだとか) 15分から20分蒸します。交流館の蒸し器は,一度に32個も蒸せます。 | |

|  |

| 6.蒸しあがったら,急いで熱いうちに,うちわであおぎます。 (これもおまんじゅう屋さんの裏ワザ。こうすると照りが出るそうです。) | |

|  |

うわ~っ! おいしそう~!! 湯気がもうもうとした中に,きらきら光るおまんじゅうがとてもきれいです。 | |

|  |

| ぱく,ぱく。もぐ,もぐ。これは旨い! こんなに上手にできました。 | |

|  |

| 一家族に8個できました。全部たべちゃいたいけど,お土産も持ち帰らないとね。 | |

|  |

私はこんなに美味しいまんじゅうを食べたのは,生まれて初めてです。 そして櫻井先生が漬けてくれたダイコンとトウガンの漬物。甘いものとしょぱいものの取り合わせが 今年も大満足でした。みんなで楽しく作って,おいしく食べられて,楽しい時間を過ごすことができました。小麦まんじゅうも地域の立派な伝統食です。地域の文化をこれからもみんなで守り,伝えていきましょう。 | |

| |

安全で安心なまちづくり功労団体の表彰を受けました

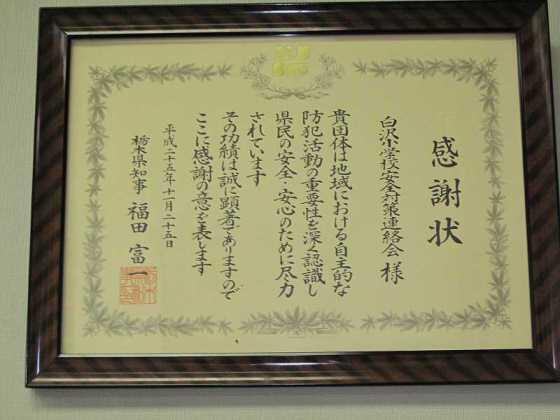

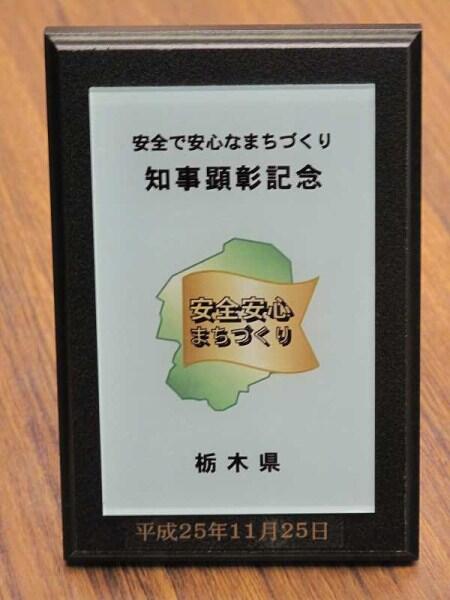

| 第5回栃木県交通・生活安全安心県民大会が,栃木県総合文化センターサブホールで行われました。そこで栃木県知事から,本校の安全対策連絡会に対し,「安全で安心なまちづくり功労団体」として,感謝状と記念の盾が贈呈されました。式典には猪瀬和典PTA会長が出席いたしました。 安全対策連絡会では,河内防犯協会と本校PTA執行部役員や生活総務委員会そして各支部の皆様と連携し,登校時の交通指導や,通学路点検,交通安全週間での立哨などを実施しております。さらに本地域独自のわんわんパトロールや地域パトロール隊・見守り隊の皆様方には,毎日子どもたちの安全に気を配っていただいております。 そのような皆様方の実績が認められ,今回のような栄誉を賜ったものと考えております。表彰状及び記念盾は,白沢小学校の会議室・玄関に掲げさせていただいておりますので,本校にお越しの際にはどうぞご覧になってください。 安全教育を推進している本校が,地域の皆様と一緒にこのような賞をいただいたことに感謝申し上げ,本校児童の安全のため,今後とも変わらぬ協力を賜りますよう,改めてお願い申し上げます。 | |

| |

| 表彰状。 会議室に掲示させていただいております。 | |

| |

記念の盾。 玄関に掲示させていただいております。 |

持久走大会の練習が始まりました

| 恒例の持久走大会が12月17日(火)に行われます。その持久走大会に向けてなかよしタイム(2校時 の業間)での全校練習が始まりました。 まず,ラジオ体操第1での準備体操をした後,音楽(ランナー・Love2000※)にのって10分間走をします。1・2・3年生はトラックを,4・5・6年生はトラックのさらに外側を大回りします。その後3分間も音楽(さんぽ)にのってクールダウンして終了です。 今日の日中は日差しもなく,寒気が入り込んできた寒い日でしたが,みんなで走った後は体がポカポカになりました。子どもたちは,がんばり表に走った距離を記入してはりきっています。自分のペースを 守り,目標を決めて,じっくりと取り組んでいきましょう。ご家庭でも朝食をしっかり食べたり,睡眠を多くとったりするなど,お子様の健康管理には十分なご配慮をお願いいたします。 | |

|  |

| ♪走る~走る~ 俺たち♪ | |

|  |

先生もがんばってください。 | |

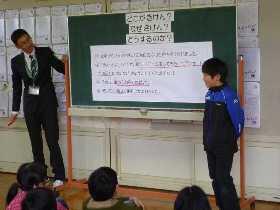

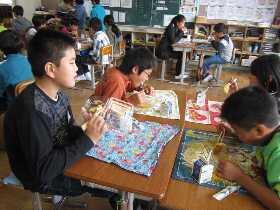

安全教育の研究授業公開を行いました

平成24年度より,宇都宮市小学校教育研究会(宇小教研)の保健安全に係わる研究実践を行って 2学年は,2組が体育館で,「雨の日の歩き方」の学級活動を行いました。1年生の時に,身の回りに潜む危険(交通事故)に気付き,危険を回避するための決まりや約束を守るための学習をしてきました。具体的には,道路の正しい歩き方として,右側を一列で歩き,横断歩道を渡る時は,右左右を見て渡ることや,信号機のある交差点や,信号機のない交差点の渡り方などを学習してきました。 | ||

| 下は昨年度の1年生の研究授業と検討会の様子です。 | ||

|  |  |

| 今年度は昨年度からの発展的課題として,雨の日の傘をさしながらの歩き方や,左側通行しなくてはならない箇所での歩行,カーブで見通しの悪い道や押しボタン式信号機の横断の仕方について,学びました。 | |

|  |

|  |

|  |

たくさんの参観者に最初は緊張気味でしたが,模擬道路を実際に歩いて体験することにより,雨の日の危険に気付き,模擬道路を歩いて感じたことや考えたことを真剣に考え,活発に発表することができました。 4学年は,教室とオープンスペースで,「危険から身を守ろう」という題材で,学級活動を行いました。 | |

|  |

|  |

|  |

参観者がたくさんいらっしゃっている中でも,普段通りの活発な発言や話し合いを行うことができました。また模擬体験を通して,具体的な危険回避の行動の理解につながったようです。本時の学習は 公開授業終了後ランチルームにおいて,全体会を行いました。研究主任から研究主題設定の理由や | |

|  |

|  |

| 平成24年度からの2年間の研究の成果を,本日発表しましたが,安全に関わる取組に終わりはありません。毎日,継続して実践していくことが重要です。これからも「安全意識を高め,よりよい生活が できる白沢っ子の育成」に向け,また全教職員一丸となって進んでまいります。 | |

全市土曜一斉授業&PTA餅つき体験

市内一斉土曜授業の日,3校時にPTAもちつき体験が行われました。 | |

| 5月20日(月) 田植え体験の様子 | 9月26日(木) 稲刈り体験の様子 |

|  |

| 昨年度より,文化釜で米を「蒸かし」から「つき」まで校庭で行う,屋外もちつき体験となり,PTA学年 委員と本部役員の皆様方には,前日からの準備(もち米のとぎ,浸し等)をしていただき,当日を迎え ました。 当日も早朝から,かまどや杵・臼の準備,など多くの皆様に参加いただきました。また土曜日でお休みという,多くのお父さん方の参加もいただき,つき手もたくさんで,大変ありがたかったです。 | |

| |

| 今年も地域のボランティアの方が,餅つきの指導とお手伝いに参加してくださいました。今年から新たに参加いただいた方も増え,頼もしい限りです。PTA会長より,皆様方にご紹介をいただきました。 | |

| |

| 3校時,保護者の方々に手伝っていただきながら,もちつきの始まりです。 | |

|  |

|  |

| |

笑い声と掛け声が校庭中に響きます。若い保護者の方々も地域の方々につき方,こねとりなどの伝統的な方法のご指導をいただきました。 さあ,教室で試食です。保護者の皆様が教室まで届けてくれました。 | |

|  |

|  |

自分たちでつくった餅の味はいかがですか?とはいえ保護者の皆様のおかげです。感謝して味わって食べてくださいね。 | |

11月2日,3日(土,日) 白沢彫刻やタイまつり

地域に伝わる伝統行事,白沢の彫刻屋台祭りが5年ぶりに,晴天に恵まれ開催されました。 11月2日(土) 祭りの準備完了です。今年は,バス会社のご協力により,宿内での屋台巡行の時には,自動車の通行が完全に止まります。 | |

|  |

| 北野神社前で,出発準備中の白沢上組屋台です。宇都宮市指定文化財で,天保4年(1833年)頃の制作です。 | |

|  |

| 午後2時10分 白沢甲部公民館で白沢上組の出発式です。 | |

| |

| こちらは,須賀神社まえの白沢南屋台です。同じく宇都宮市指定文化財で文化・文政(1818年頃)の時代の制作です。 | |

|  |

| 午後2時40分 須賀神社の屋台収蔵庫前で白沢南の出発式です。 | |

| |

| 白沢南屋台が地域の方々と白沢小学校の子どもたちに曳かれて出発です。 | |

|  |

| 方向転換です。今は油圧ジャッキで持ち上げて回転させますので,屋台本体にも道路にも優しい です。 | |

|  |

ここで方向を変え,薬研坂を登っていきます。 | |

|  |

一方,上組では,白沢河原を巡行しています。 | |

|  |

| 夕方になり,提灯に火が灯りました。 | |

|  |

| 屋台の揺れる明かりが奥州街道をゆっくりと進んで行きます。 | |

|  |

| 宵巡行です。上組の屋台が学校の前まで来てくれました, | |

|  |

|  |

| この後,上組と南の屋台は,宿に戻ってきて,今日のクライマックス,白髭神社の鳥居の前で, ぶっつけ(お囃子の競演)となります。しかし午後8時頃,ここで突然,まさかの雨が・・・天気予報では,大丈夫だったのに。 それでも雨の中,ぶっつけが威勢よく行われました。 | |

|  |

|  |

| 皆さん,雨の中,お疲れさまでした。明日もよろしくお願いします。 | |

| |

| 11月3日(日) 白沢彫刻屋台まつりの二日目の朝です。昨晩の雨の影響もなく,今日も晴天です。道路には,昨晩の屋台の車の跡が残っています。賑やかな祭りの記憶が記録されているようで,そのうち消えてしまうのでしょうが,それがちょっと寂しい感じがします。 | |

|  |

| もう間もなく始まる祭りの二日目に向けて,町も準備オーケーです。 | |

|  |

| 白髭神社例大祭の準備も完了です。 | |

|  |

| 午前11時 それぞれの地域で門付をした屋台が宿に入ってきました。 | |

|  |

|  |

| 宿の端から端まで使い,ゆっくりと3回すれ違います。 | |

| |

|  |

| 子どもたちの関心は,屋台の他にも・・・ この日に間に合うよう,住吉 晴さんが一生懸命作ったからくり水車です。祭りの数日前に完成した ばかりの「新車」です。 | |

| |

| さあ,祭りは最高潮に。白髭神社前の「ぶっつけ」です。 | |

| |

| |

| 末文になりましたが白沢彫刻屋台祭りの盛会,誠におめでとうございました。地域に残る貴重な伝統文化に直接触れることができ,非常に感激しております。またこの祭りを後世に伝えていくことは,地域のコミュニティーを形成していく上でも貴重な財産であり,羨望の眼差しで拝見いたしました。 今回も3自治会(白沢甲部,白沢河原,白沢南)の皆様方のご理解をいただき,この自治会以外の 子どもたちも参加させていただき,重ねて感謝申し上げます。白沢っ子たちは,今日の大人たちの背中を見て,次代の伝統文化の担い手として,活躍していって欲しいと願っております。 | |

創立140周年記念音楽鑑賞会

明治6年,明星院の本堂で「修身舎」と称して開校以来,今年の5月24日で,創立140周年を迎えました。これを記念し,多くの皆様方と共にお祝いし,また感謝の気持ちを表すため,PTA会長をはじめ地域の来賓の皆様,そして保護者の皆様を体育館にお招きして,創立140周年記念音楽鑑賞会を | |

| |

| 式典は来賓を代表して,PTA会長からご祝辞をいただきました。次にこの機会に併せ,白沢小学校140年のあゆみについて,古い写真のスライドを使いながら,学校長から説明をいたしました。 | |

|  |

| さあ,お待ちかねの栃木県警察音楽隊の入場です。拍手の中,警察音楽隊平井楽長を先頭に,皆様白い制服に身をつつみ,さっそうとした行進です。 | |

|  |

|  |

| 平井楽長さんからごあいさつをいただいた後,演奏をお聞きしました。流れるような吹奏楽の響きにみんなうっとりです。また,目の前の生演奏なので,音楽が耳からだけでなく,体全体でその響きを感じ取ることができ,演奏者からの楽器を通したメッセージが,聞き手の私たちに直接届いたような感じです。 | |

|  |

| 警察音楽隊は演奏を通じて,犯罪や交通事故の防止にための啓発活動を行っています。なので今回の演奏会も,ミュージックパトロールという活動であり,「いかのおすし」の講話を寸劇を交えた,楽しい講話をいただきました。 | |

|  |

| また,6年生と1年生が臨時楽長にさせていただき,ブラームスのハンガリー舞曲第5番を指揮させていただきました。二人とも,なかなかのマエストロぶりで,時にMolto lentoで,また時にはAllegro assaiで,警察音楽隊を見事に指揮をしていました。 | |

|  |

楽しかった90分もあっという間です。児童代表からお礼を申し上げ,アンコールは「夢をかなえてドラえもん」をいただきました。その返礼に全校児童で校歌をプレゼントいたしました。元気よく大きな声で,歌うことができました。 | |

|  |

栃木県警察音楽隊の皆様,本日は心に残る,そしてためになる演奏会をありがとうございました。また来賓,地域,保護者の皆様,お忙しい中,創立140周年記念演奏会にお越しいただき誠にありがとうございました。 | |

|  |

1学期終業式

平成25年度が始まって早や半年,今日は1学期の終業式でした。4月8日(月)の始業式から | ||

|  |  |

その後,全校児童に,1学期の始業式でお話しした

| ||

| ||

| さあ,明日から秋休みです。5日間のお休みですが,規則正しい生活をして,事故やけがなどしない ように過ごしてください。 2学期の始まりは10月17日(木)です。また,元気にお会いしましょう。 | ||

交流給食(1・3年生)

| 昔からの言葉で『同じ釜の飯を食う』という慣用句は,「生活を共にした親しい仲間であることのたとえ」として,釜でご飯をあまり炊かなくなってしまった現在でも普通に使われています。一緒に食卓を囲むということは,仲良くなるための近道になり,皆様も部活動などの合宿の後は,親しい友達が増えチームの団結力が高まったなどという,経験もあるのでなないかと思います。 本校のランチルームは広くて明るく,非常に良い環境であることからその利用を積極的に行なって います。今回は1年生と3年生が交流給食として,一緒に食卓を囲みました。 | |

|  |

1年生は,上級生と食事ができてとてもうれしそうでした。上級生や友達が目の前で優しい上級生が

| |

「きらきら号」がやってきた!

| 栃木県警察本部少年課では,主に小学生を対象に,薬物乱用防止のための出前学習を実施しています。栃木県では年間約300人の薬物乱用による逮捕者があるそうで,その中でも10代後半の若者たちが増加しているそうです。 薬物乱用なんて,小学生にまだ早いのでは?という方もいらっしゃるかもしれませんが,小さい頃からダメなものはダメ!悪い誘惑や巧妙な誘いに乗らぬよう,正しい知識と意志の力の育成が大切と考えます。 そのために小中学校を中心に「きらきら号」が巡回し,ビデオやクイズで薬物の恐ろしさを伝える教室を開催しています。今年も6年生が学習をしました。 講師は栃木県警少年課の職員の方です。まずはビデオ視聴からスタート。 | |

|  |

| 次に誘いを断るためのロールプレイングを行います。薬物を誘う人は,実際にどんな言葉をかけてくるのか,そしてその誘いをどのように断ったらよいのか学習します。 | |

|  |

| 実際に,やせる薬だとか,気分がシャッキリして,疲れが取れるとかの言葉で巧みに迫ってくるそう です。大人の私たちも十分気をつけなくてはなりません。 先輩だから,知人だからということで断りづらく,一応もらっておいて後で捨てちゃえばいいのでは? という声も聞こえてきましたが,麻薬や覚せい剤は所持しているだけで法律により罰せられます。 はっきりと断りましょう! | |

|  |

クイズに挑戦した後,車内に展示してある標本や模型,パネルや写真を見学しました。 | |

| |