文字

背景

行間

活動の様子(H25)

家庭科学習支援ボランティアさん

今年も,地域の学校支援ボランティアの皆さんに学校に来ていただき,たくさんの子どもたち,そして教職員も大変お世話になっております。今回は,5年生が裁縫を教えていただきました。 | |

|  |

| 4本の手を使って・・・ | 反対側から教えるのは結構難しいのです |

|  |

| ここは,こうやって。こうですか? | 先生も一緒に教わりながら・・・ |

さらなる皆様方の特技を「可能な時」に「可能な範囲で」街の先生として,活かしていただければと思います。 | |

水泳学習支援ボランティアさん

6月11日(火)にプール開きを行いましたが,水温がなかなか上昇せず,翌週にようやく入れるように | |

|  |

先生のご都合のよい日にご支援いただいており,単学級の4年生と6年生もお世話になっております。昨年度たくさんご支援いただいた5年生は特に菊地先生が大好きで「水が怖くなくなった。」 「伏し浮きから前に進めるようになった。」など,子どもたちの声を聞きますと確実に上達していることがわかり | |

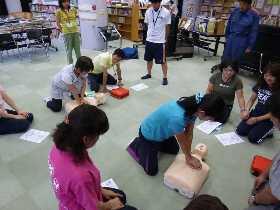

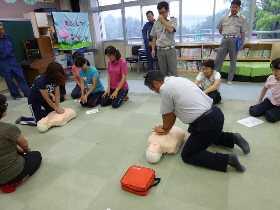

救急蘇生法研修

サツマイモの苗を植えました

学校の南東側,プールの北側にあるなかよし教材園で,1年生から4年生までがサツマイモ(ベニアヅマ)の苗を植えました。運動会前の忙しい時期でしたが,食育学習の一環で,食べ物を育てて口に入るまでを実際に体験します。 もう何年も行っているので,2年生以上は慣れたものです。1年生は初めてながらとても上手に植えることができました。この写真は2年生の苗植えの様子です。畝づくりをしてから,3週間。少しずつ雑草が生えてきました。この機会に草取りもやってくれました。ありがとう。 | |

|  |

|  |

今年の春先も天候不順で,5月の連休に遅霜が降りました。別の畑で先行試験で植えていたサツマイモの新芽が,全部枯れてしまいました(涙)。そこで,十分に気温が上がってから植えることにしました。

早く大きくなあれ! | |

5年生が田植えをしました

早く大きくなあれ!

毎年,食育学習の一環で,5年生が稲作りの体験学習を行います。今年も白沢南の水田で田植えの体験を行いました。 最初にPTA会長,そして住吉荘介さんからご挨拶をいただきました。 | |

|  |

| 早速,住吉さんから田植えの方法について教わりました。 「苗はね。たくさん株が分かれるから,3~4本でいいんだよ。」 | |

|  |

| なぁるほど。良くわかりました。では実際に植えてみましょう。 | |

|  |

| わぁ~ 泥で足がぬるぬるする。気持ちいい~!! | |

|  |

| 南から1組 | 北から2組 |

| 前進しながら植えてきます。植えた苗を踏まないようにね。 | |

| |

最後にPTAの方々が手直しをしてくださいました。ありがとうございます。 | |

| |

今年も住吉荘介様,木村秀男様,そしてPTA会長をはじめ執行部役員の皆様,お忙しいところご協力いただきまして,ありがとうございました。 | |