文字

背景

行間

活動の様子(H25)

5年生が稲刈をしました

今年の5月20日に住吉さん,木村さん,そしてPTAの皆さんにお世話になって植えたイネが成長し,127日目(3,048時間後)に稲刈りを迎えました。 早朝から子どもたちの集合場所や脱穀体験場所確保のため,住吉さんがコンバインで一部刈り取っていてくださいました。 | |

| |

| PTA会長さんからご挨拶をいただいた後,田植え以来ずっと管理をしてくださった住吉さんから稲刈りの説明を受けました。 | |

|  |

|  |

| 住吉さんの刈り取り方の実演です。 | それから,木村さんから千歯こきと |

|  |

| 足踏み脱穀機と | 動力脱穀機の使い方を教わりました。 |

| さて,稲刈りの始まりです。最初は,おっかなびっくりの及び腰で,慎重に(と言うよりは戸惑いながら) 1人片手で3束を刈り取っていきます。 | |

|  |

| 刈り取った3束をそれぞれの脱穀機のところに行き,自分たちで脱穀します。 | |

|  |

|  |

最初は,時間内にこの量を刈り取るができるのかな?と少し心配しましたが,慣れていくにつれ上手になり,手際の良いこと!びっくりしました。 そして最後にみんなで落穂ひろいです。全て鳥のエサにしてしまうのはもったいないので,拾い集め | |

|  |

皆さん,お疲れさまでした。農道に腰掛けて,家から持参した水稲で直会(なおらい)です。 | |

|  |

| |

食べ物を作るということは,大変なことですね。お米は八十八の手間がかかると言われていますが(※)まだこれから後,乾燥・籾すりをして,精米してから炊飯し,ようやく私たちの口に入るのです。このように体験してくると,お米一粒でも粗末にできませんね。「ごちそう様でした」という感謝の気持ちが,自然と湧いてくることを実感できたと思います。 末文になりましたが,今年もたくさんの収穫をすることができ,子どもたちは一人一人様々なことを考えることができたと思います。学校の中だけでは学習できない貴重な体験をさせていただき,本当にありがとうございました。 【※ 米という漢字を分解すると八十八になることから,米づくりは昔から88の手間がかかると言われています。しかし実際には,もっとたくさんの手間がかかるそうです。】 | |

中秋の名月

今年の「十五夜」つまり中秋の名月は,今日9月19日(木)です。中秋の名月とは,旧暦の8月15日に出る月のことです。15日の夜なので十五夜と呼ばれています。旧暦とは月の満ち欠けを中心とした

| |

| |

今日の月の出は,午後5時21分(宇都宮)でした。 今年のもうひとつの天文ショーというのは,中秋の名月(十五夜)と満月が同じ日であるとうことです。そう聞くと,「えっ!十五夜っていつも満月なのでは?」と思われますが,上記のように1ヶ月が29.5日と半端だったり,月が地球を回る軌道が楕円であったりすることにより,新月から満月まで13.8日から15.8日とばらつきがあるのです。平均すると新月から満月までは14.8日だそうです。

| |

| |

| 午後8時の月です。満月中の満月です。 | |

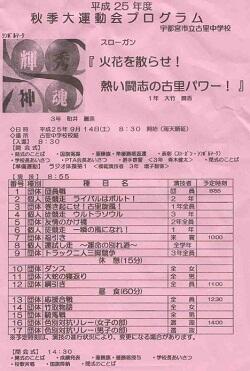

【地域トピックス】古里中学校の秋季大運動会

古里中学校の秋季大運動会が開催され,光栄にも |  |

| 細やかな指示を受けなくても,自分たちからきびきびと行動している様は,さすが中学生です。非常に頼もしく思いました。 古里中学校の運動会は,各学年縦割りに赤団,緑団,黄団,青団の4色に編成され,各色対抗で競技が進められます。毎年,各色のマスコットや応援の方法など 特色があり,それを見るのも楽しみのひとつです。 各色のシャツを着ている生徒が応援団です。 | |

| |

| 昨年度の6年生,今の1年生はがんばっているかな?ついつい目がいってしまします。入場門には 団体競技「巻き起こせ!古中旋風!」のため,1年生全員が集合しています。 | |

| |

| 懐かしい面々,しかしみんな中学生らしいハツラツさと,精悍さが増して,頼もしく感じられました。 (みんな成長したなぁ~) | |

| |

| そして2年生の団体競技の応援を,1年生が協力して応援しています。 (あれ,そろそろ1年生の個人競技,徒競走の集合ですよ。入場門に行かないと・・・) | |

| |

| また運営にも1年生が活躍していました。先生や上級生と一緒に審判団を務める1年生。 (真剣に審判という重要な任務を遂行しているので,お~い,がんばってるか~い!と声をかけるのをこらえて・・・) | |

| |

| 秋晴れの素晴らしい天気の下で開催できたこと,改めましておめでとうございました。そしてはつらつと健やかに成長してる,白沢っ子の活躍を間近に見ることができ,本当に感動いたしました。 中学校の先生方,そして保護者,地域の皆様方に御礼申し上げます。 | |

サツマイモの花が咲きました!

今日の昼休みのこと。 | |

| |

| ちょっと見ると,アサガオのような色と形をしています。それもそのはず。サツマイモはヒルガオ科の植物で,アサガオと同じ仲間なのです。 | |

| 実は,白沢小学校では昨年度も咲いていたのです。その時の写真がコレ↓ | |

|  |

| たくさん花芽を持っていました。あまりにも珍しいので先端部分を切って来て先生方にも見ていただきました。さらに水盤に活けて校長室に置いたり,玄関に置いたりして,来校者の皆様方にも見ていただきました。最後にはこんなにたくさん咲きました。 | |

|  |

| 話には聞いていましたが,その時初めて見ました。調べてみると,沖縄のような暑い地方では普通に咲くらしく,なんと黒い種もできるとか・・・。 それならばと,沖縄県読谷村(よみたんそん)の歴史資料館に勤める友人に聞くと,「そんなの見たことないよ」って。 「え!?} だって図鑑にはそう出ていたんだけどなぁ~。 それならそれで十分です。かなり!珍しい!!ことなので,満足してこのHPで皆さんに紹介しましょうと思ったのですが,なんか心に引っかかるので,もっと調べてみることにしました。 | |

サツマイモは鈍感な短日性の植物であり,花芽ができるためには長期間,短日条件下(日が短い

日の出・日の入りデータ表.pdf それでは,去年の花はいつ咲いたのでしょうか?日付を調べてみると,10月25日でした。去年の宇都宮市の日の出,日の入から日長を,同じ国立天文台のデータから計算してみると,(ピンクで塗ったところ)10時間55分であり,11時間を5分切っていました。そうすると去年の花は,きちんとその条件下で咲いたことになります。だから3株も咲いて,そのうえたくさん花芽を持ったのだと思いました。 そうこうしているうちに,先ほどの沖縄の友人からまた電話がかかってきました。農家の人に聞いて そこで,予想です。今年もとても暑い日が続きましたね。このような気候が10月下旬まで続けば,またたくさんのサツマイモの花が咲くかも??? | |

1学期後半のスタートです

36日間の夏休みが終わり,ひっそりとしていた学校に子どもたちの元気な声と笑顔がかえって | |

|  |

その後,1学期後半のスタートにあたっての朝会を行いました。1年生から6年生まで並ぶ全校児童の顔,ひとりひとりを見るとちょっと見ない間に,成長したなぁと思いました。身長も伸びたようですし,顔つきも休み疲れた様子もなく,何かを得たような凛々しさを感じました。 まだまだ暑い日は続きそうです。健康管理も引き続き行いながら,意欲的に学業に取り組めるよう | |

親子奉仕作業&親善球技大会

夏休み期間中の最後の日曜日,PTA行事である親子奉仕作業と親善球技大会が行われました。 | |

|  |

| 早朝から皆さん熱心に取り組んでくださっています。 | |

|  |

| 子どもたちも一生懸命に働いています。 | |

|  |

|  |

| 動力草刈り機もたくさん来てくださり,おかげで非常に早く済みました。 | |

| |

| 二宮先生もさっぱりとした様子です。 「これで蚊に刺されず,明るいところで勉強できるわい・・・」 | |

| |

| およそ1時間でこのとおりです。清々しいですね。ありがとうございました。 | |

|  |

| 終了後は,冷たいジュースが配られました。そして今年は,なんとかき氷も。たくさん働いてくれた 子どもたちにご褒美です。 来週30日(金)から,また学校が始まります。子どもたちが体育や休み時間に使う前に,その前に このように校庭を整備していただき,本当にありがとうございました。改めまして感謝申し上げます。 | |

| そして午後9時30分から,恒例の親善球技大会が体育館で開催されました。奉仕作業が終了した後待っていたかのように雨が降り,空気がひんやりとしました。冷房のない体育館もとても過ごしやすく,快適に行うことができました。球技大会は支部毎にチームをつくり,ソフトバレーボールで行います。 | |

|  |

| 開会式,準備体操の後,4コートに分かれ,試合開始です。その後順位別に3コートに分かれて,順位決定戦が行われました。 | |

|  |

|  |

運営もスムーズで,たくさんの試合が効率的に進行していきます。施設保体部会の皆様,大変ご苦労さまでした。 | |

| 今回の優勝は,和久チーム。納涼祭盆踊り大会に引き続き,こちらでも優勝でした。 | |

| |

| 第2位は,稚ヶ坂第1チーム。 | |

| |

| そして第3位は教職員チームでした。 (すみません。校長は3位に全く貢献していません。第一,作業ズボンだし・・・) | |

| |

| ご家族での参加,そしてお父さんの参加が多く,とてもにぎやかな大会となりました。それというのも 支部の活動が素晴らしく,宇都宮市内でもこれだけ活発で和やかに活動しているところは少ないと 思います。子どもたちも応援をしながら,行儀よく過ごしていたことに改めて感心し,これも支部の地域教育力のおかげであり,白沢パワーの原動力の秘密はこれなんだなぁと思いました。地域の団結は 一朝一夕では出来上がらず,長年地域の先輩方が育んできた貴重な宝物です。これからもこの支部での活動を大切にし,未来にはばたく白沢っ子の活動をご支援くださいまようお願い申し上げます。 本日は早朝より,大変ありがとうございました。(PTA役員の方々は,その後の役員会までご参加 いただき,本当にお疲れさまでした。感謝申し上げます。) | |

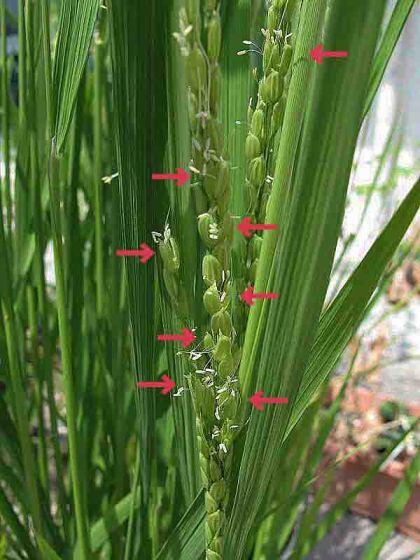

イネの開花 発見!

立秋も過ぎたというのに,毎日暑い日が続いていますね。皆さんお変わりありませんか。夏休みも | |

| |

| 校内の見回りをして戻ってきたら,「白沢バケツ田んぼ」のイネの穂先が白くなっていました。イネの花が咲いています。5月20日に5年生が田植えをしたとき,余った苗をいただき,バケツに植えておいたものです。 | |

| |

| 小学校の頃,夏休みの宿題で,イネの花の観察に失敗したことを思い出しました。イネの花は,草花の花びらのようなものではなく,籾が花弁の代わりとなっていて,籾が割れて中からおしべが出てくるのです。しかしすぐに閉じてしまいますが,白いおしべは外に出たままなので,開花の後でも白く見えるのです。 | |

| これももう閉じた後なんだろうなぁ~とふと腕時計を見ると,午前9時30分。おや,これはもしかすると・・・と思って良く見ると, 花が咲いてました!【矢印】 | |

| |

| 手持ちのコンパクトカメラで撮ったので,少々見づらいのですが,籾がパカッと割れて中からおしべが出ているのが分かりますか? 午前9時から10時ころに咲くと言われていますが,まさにそのとおりでした。穂の中にはまだ咲いていない籾もありましたので,まだこれから少しの間,観察することができます。 夏休みの観察で興味がある人は,午前9時までに学校に来てください。一緒に観察しましょう。次回は1眼レフカメラで,連続写真を撮ろうと思っております。成功したら,また皆さんにお見せいたしますね。 |

納涼祭が開催されました

学校は25日の木曜日から夏休みに入りましたが,ここ白沢では,この納涼祭が始まらなくては, | |

|  |

| 早朝から暑い日差しが照りつける中,PTA会長や役員の皆様のテキパキとした指示の下,やぐら台 設営は主に男性,テント設営は女性も入っての分担により,どんどん準備が進んでいきます。午前6時から始まった作業は,午前8時過ぎには保護者や地域の皆様方のおかげで終了しました。例年より 早く準備作業が完了したのは,多くの男性の保護者の方々が来てくださったことに加え,毎回来てくださっている多くの方々が準備作業に慣れてきたからだと思います。これは,地域の方々による地域の お祭りがきちんと継承されている証拠であり,古い歴史と伝統文化が今でも守り伝えられている,この白沢ならではのことです。 これと並行して進められていたバザーの準備も完了し,午後4時からランチルームで開催しました。 子どもたちもお小遣いでお買い物。 | |

|  |

| 同時に屋外テントで,支部や地域の方々の販売も始まりました。浴衣を着た子どもたちが夏祭りの 雰囲気を盛り上げます。 | |

|  |

| 昨年度はひどい雷雨で,体育館に避難する間もなく中止となって しまいました。今年は急な雨の場合の対処法を良く検討しながらも雨が降らないようにと祈ってたのですが・・・。 | |

| |

| 黒い雨雲と雷雨が近づいてきて,残念ながら今年も屋外での開催ができなくなり,仕方なく会場を 体育館に移して続行しました。 | |

| 最初は「白沢音頭」です。各支部ごとに輪になって踊りました。運動会でも踊りましたので,みんな上手です。保護者や地域の方々も一緒に輪になって踊ります。 | |

| |

しかし,問題はこの後に行われる予定の「日光和楽踊り」です。前に座っている地域の審査員の方々により,上手な支部3団体に商品が出ます。それに向けて各支部では踊りを練習してきました。 でも雨が小降りになった合間を縫って,お囃子会の皆様方と歌い手の方々が来てくれました。 | |

|  |

| お囃子の生演奏なんて豪華ですね。素晴らしいです。 | |

|  |

| 合間の休憩のときには,みんなでお囃子会の皆様のお囃子を鑑賞しました。 | |

| |

| 続いて「子どもの主張」のコーナーです。小学生が自分の好きなことや将来の夢などを大きな声で発表します。 | |

|  |

| (宿題反対~!とか小遣い増やせ~!!とかあるのかな?なんて思っていたのですが,朗らかな 内容でホッとしました。) そして最後に「白沢音頭」をみんなで踊り,いよいよ今年の優秀支部の発表です。 | |

| |

| 今年は,1位;白沢甲部,2位;白沢南,3位;和久という結果となりPTA会長から記念品をいただき ました。しかしどこの支部も大人も子どもたちも一緒になって,楽しむことができました。 | |

|  |

| 今年も雨に降られてしまいましたが,体育館で楽しく過ごすことができました。これも地域の皆様方のご協力があるからこそです。 関係者の皆様方ありがとうございました。おかげさまで親も子も,とても楽しい夏の思い出の1ページとなりました。 | |

1学期前半終了

| |

明日から8月29日(木)まで36日間,待ちに待った夏休みに入ります。そこで,1学期前半のふり返りのためと,夏休みの過ごし方についてお話しをするため,2時間目の休み時間に朝会を行いました。

「自分からあいさつ1日5回以上」 以上の3つを心がけて,楽しく有意義な夏休みにしてください。と朝会でお話しをしました。詳しくは 担任から夏休みの過ごし方に係わるプリントを配布しておりますので,ご確認ください。

| |

| |

| 夏休みが終わって,登校する日は, 8月30日(金)です。 陽に焼けた元気な顔を見せてくださいね。 |

紅白玉入れ用の玉作りボランティアさん

毎年,運動会で行われている人気種目である『紅白玉入れ』ですが,近年この紅白玉が痛んできていました。特に中に小豆が入っているものは,手触りは最高なのですが,長年の間に虫に食われるなどして,布が破れてきてます。 | |

| |

| そこで,地域協議会のコーディネーターさんのご尽力により,紅白玉作りボランティアとして,地域の方々に7月22日(月)~24日(水)の3日間,学校に来ていただいて制作していただくこととなりました。 | |

|  |

|  |

| 今回は,3日間のうちいつでも参加は自由で,家庭科ボランティアもされている方もいれば,今回初めて参加の方もいらっしゃいました。 また,今回学校には来られなくても,家で玉つくりができる在宅ボランティアを新たに立ち上げ,この皆様にもお世話になりました。 おかげ様で,目標個数に到達し,たくさんの紅白玉ができあがりました。これらの玉に囲まれた来年の玉入れが待ち遠しいです。ご協力いただきました皆様,本当にありがとうございました。 | |

家庭科学習支援ボランティアさん

今年も,地域の学校支援ボランティアの皆さんに学校に来ていただき,たくさんの子どもたち,そして教職員も大変お世話になっております。今回は,5年生が裁縫を教えていただきました。 | |

|  |

| 4本の手を使って・・・ | 反対側から教えるのは結構難しいのです |

|  |

| ここは,こうやって。こうですか? | 先生も一緒に教わりながら・・・ |

さらなる皆様方の特技を「可能な時」に「可能な範囲で」街の先生として,活かしていただければと思います。 | |

水泳学習支援ボランティアさん

6月11日(火)にプール開きを行いましたが,水温がなかなか上昇せず,翌週にようやく入れるように | |

|  |

先生のご都合のよい日にご支援いただいており,単学級の4年生と6年生もお世話になっております。昨年度たくさんご支援いただいた5年生は特に菊地先生が大好きで「水が怖くなくなった。」 「伏し浮きから前に進めるようになった。」など,子どもたちの声を聞きますと確実に上達していることがわかり | |

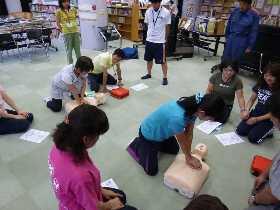

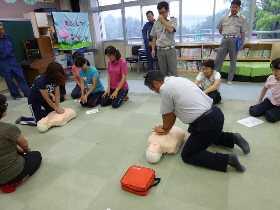

救急蘇生法研修

サツマイモの苗を植えました

学校の南東側,プールの北側にあるなかよし教材園で,1年生から4年生までがサツマイモ(ベニアヅマ)の苗を植えました。運動会前の忙しい時期でしたが,食育学習の一環で,食べ物を育てて口に入るまでを実際に体験します。 もう何年も行っているので,2年生以上は慣れたものです。1年生は初めてながらとても上手に植えることができました。この写真は2年生の苗植えの様子です。畝づくりをしてから,3週間。少しずつ雑草が生えてきました。この機会に草取りもやってくれました。ありがとう。 | |

|  |

|  |

今年の春先も天候不順で,5月の連休に遅霜が降りました。別の畑で先行試験で植えていたサツマイモの新芽が,全部枯れてしまいました(涙)。そこで,十分に気温が上がってから植えることにしました。

早く大きくなあれ! | |

5年生が田植えをしました

早く大きくなあれ!

毎年,食育学習の一環で,5年生が稲作りの体験学習を行います。今年も白沢南の水田で田植えの体験を行いました。 最初にPTA会長,そして住吉荘介さんからご挨拶をいただきました。 | |

|  |

| 早速,住吉さんから田植えの方法について教わりました。 「苗はね。たくさん株が分かれるから,3~4本でいいんだよ。」 | |

|  |

| なぁるほど。良くわかりました。では実際に植えてみましょう。 | |

|  |

| わぁ~ 泥で足がぬるぬるする。気持ちいい~!! | |

|  |

| 南から1組 | 北から2組 |

| 前進しながら植えてきます。植えた苗を踏まないようにね。 | |

| |

最後にPTAの方々が手直しをしてくださいました。ありがとうございます。 | |

| |

今年も住吉荘介様,木村秀男様,そしてPTA会長をはじめ執行部役員の皆様,お忙しいところご協力いただきまして,ありがとうございました。 | |

非常災害発生時児童引渡し訓練

昨年度より,年度当初の土曜授業の一環として,児童引き渡し訓練を実施してきました。これは, | |

|  |

| 今回の想定では,大地震が発生し,各教室の机の下などに一時避難しましたが,校舎が大きな被害 を受け中に留まることが危険と判断したので,担任の引率により全員校庭に避難し,緊急連絡メール により学校にお迎えに来た保護者に引き渡すという内容でした。 | |

|  |

子どもたちが南側を向いて整列する理由は,校舎から一直線状に避難してきた方向で並ぶ方が早いことと,火災や倒壊する母校を見ながらの整列は心が動揺してできないだろうとの判断からです。 | |

| |

また,今回はさらに多くの地域防犯組織,地域ボランティアの皆様方にご参加をいただきまして,誠にありがとうございました。普段から皆様方に見守られていることを,この機会に子どもたちや保護者の皆様方に認識していただきたく,ご紹介させていただきました。たいへんありがとうございました。 | |

離任式

「会うは別れの始めなり」ということわざがありますが,今日そのような日がやって来てしまいました。いつかはお別れしなくてはならないと分かっているのですが,いざこのような時を迎えると,本当に | ||

| ||

|  |  |

|  |  |

| 【皆様,涙顔ですのでこれ以上のアップはご勘弁をとのことでした。あしからず】 | ||

教 諭 印南 千明先生 本校勤務5年 国本中央小学校へ 事務主事 小川 令子先生 本校勤務2年9ヶ月 宇都宮市教委へ | ||

入学式

例年より早く咲き始め,入学式には散ってしまうのではないかと心配していた桜の花も,先週の火・水・土曜日に降った雨により,気温が20℃以下に下がり,しかし花は散ることなく,がんばって新入生を迎えてくれました。 | |

|  |

|  |

| |

|  |

最後になりましたが,PTA会長をはじめ地域のご来賓の皆様,本日は大変ありがとうございました。これから,全教職員一丸となって白沢小学校272名の児童をお預かりし,よく学び考え,思いやりがある,たくましい白沢っ子を育んでまいります。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 | |

平成25年度 新任式・始業式

平成25年度のスタートです。今年の冬はきびしい寒さでした。3月に入ってから急に春めいて,全国から例年よりも早い桜の開花の便りが伝えられてきました。入学式まで桜の花はもつのか・・・心配です。 | |

|  |

| 副校長 小森悦子先生 城山中央小学校より 教務主任 江川 靖先生 清原南小学校より 教 諭 永嶌政宏先生 埼玉県上尾市立今泉小学校より 事務主事 池田あすか先生 西が岡小学校より 以上,4名の先生が着任されました。今日からよろしくお願いいたします。 | |

| 続いて,始業式を行いました。 | |

|  |

各学年代表から今年度の「めあて」の発表がありました。それぞれ自分の今年の目標がしっかりと

| |

|  |

さあ,平成25年度「白沢丸」の出航です。新年度の大海原にみんなで元気に力を合わせて出発しましょう。 | |

職員会議

学校の教職員は,学校教育目標達成のための実践的・現実的な課題解決に取り組むことにより,

専門的な知識・技術・資質の向上を図るとともに,教職員としての自覚と連帯感を深め,職業意識や

勤労意欲を増進することに努めています。これらの目的を達成するため研修会に参加したり,学校

の課題を解決するための実践的研修を日々行なっています。

今年度の白沢小学校の学校課題は昨年度に引き続き,『安全意識を高め,よりよい生活ができる

児童の育成』という研究主題で,副題として,「~正しい予測力・判断力・行動力の向上をめざして~」

とし,子どもたちの安全について研究・実践していくことにしました。

子どもの安全は大人が守ることは基本的で重要なことです。これまでも皆様方のご協力により学校,

家庭,地域が互いに連携しながら,子どもたちの安全を守る取り組みを推進してまいりました。しかし

子どもたち自らが,自分の身の周りに存在する危険について意識を高めるともに,危険を回避する

ための実践的態度を育成することも,重要なのではないかと考えました。子どもたちひとりひとりが

危険予測能力や危険回避能力を高める具体的な取り組みを推進していくことが本校の課題として

求められていると思います。

そこで本校が目指す児童像として

(1)起こりうる危険を正しく予測できる子

⇒安全マップの作成,危険予測・回避能力の育成,日常的な安全指導

(2)直面する危険に対して正しく判断できる子

⇒安全マップの作成,身近な例を用いた児童集会の実施,

(3)自他の安全を考えて最善の行動がとれる子

⇒基本的な生活習慣の定着,規範意識の高揚,ケガを回避する運動指導

| 発達 段階 | 起こりうる危険を正しく 予測できる子 | 直面する危険に対して正しく 判断できる子 | 自他の安全を考えて最善の 行動がとれる子 |

| 低学年 | 身の回りに潜む危険に気付く ことができる。 | 危険を回避するためのきまりや約束 を守ろうとする。 | 危険がせまったとき,近くの大人に 知らせ,指示にしたがうことができる。 |

| 中学年 | 様々な場面で起こる危険に 気付くことができる。 | 危険を回避するにはどうしたらよ いか,きまりや約束をもとに考える ことができる。 | 危険が迫ったとき,周囲に状況を伝え,自ら安全な行動をとることができる。 |

| 高学年 | 様々な場面で起こりうる危険 を予測することができる。 | きけんを回避するためのよりよい方法 を状況に応じて考えることができる。 | 危険が迫ったとき,身近な人々とともに,状況に応じた適切な行動をとることが できる。 |

(1)発達段階に応じた日常的な安全指導の充実

・安全に関するアンケートの実施と分析

・基本的な生活習慣や規範意識の高揚に関する指導の工夫

(2)安全教育の実施

・避難訓練,交通安全教室,自転車免許などの学校行事の実施

・ふり返りカードの活用

(3)危険予測能力・危険回避能力を育てる学習の構築

・学級活動や各教科,道徳における安全教育の実施

(4)けがや危険を回避できる運動指導の実施

・体育の授業における自己防衛のための基礎的な動きづくり・体力づくり

・調整力や瞬発力等の「動的バランス」の育成

(5)児童会を活かした安全集会の実施と委員会組織を活かした安全意識向上

・全校集会など,ねらいに応じた安全集会の実施

・各委員会の特色を活かしたスローガン・ポスターづくり

(6)安心・安全マップの作成と活用

・子どもたちの視点から危険個所,危険予測箇所の洗い出しと視覚化

(7)安全意識を促す環境の整備

・学校施設,設備の安全点検,整備の実施

・安全意識向上のための掲示物の工夫

(8)学校・家庭・地域・関係機関などと連携した安全教育の実践

・教職員,保護者,地域ボランティアによる登下校見守り・安全点検

・地域の人的教育力との連携を図った各種避難訓練の実施

とご協力をよろしくお願い申し上げます。