文字

背景

行間

活動の様子(H25)

家庭科学習支援ボランティアさん

今年も,地域の学校支援ボランティアの皆さんに学校に来ていただき,たくさんの子どもたち,そして教職員も大変お世話になっております。今回は,5年生が裁縫を教えていただきました。 | |

|  |

| 4本の手を使って・・・ | 反対側から教えるのは結構難しいのです |

|  |

| ここは,こうやって。こうですか? | 先生も一緒に教わりながら・・・ |

さらなる皆様方の特技を「可能な時」に「可能な範囲で」街の先生として,活かしていただければと思います。 | |

水泳学習支援ボランティアさん

6月11日(火)にプール開きを行いましたが,水温がなかなか上昇せず,翌週にようやく入れるように | |

|  |

先生のご都合のよい日にご支援いただいており,単学級の4年生と6年生もお世話になっております。昨年度たくさんご支援いただいた5年生は特に菊地先生が大好きで「水が怖くなくなった。」 「伏し浮きから前に進めるようになった。」など,子どもたちの声を聞きますと確実に上達していることがわかり | |

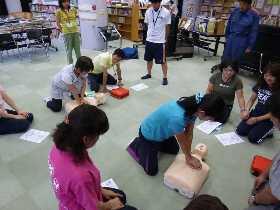

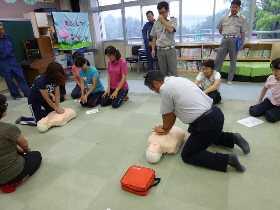

救急蘇生法研修

サツマイモの苗を植えました

学校の南東側,プールの北側にあるなかよし教材園で,1年生から4年生までがサツマイモ(ベニアヅマ)の苗を植えました。運動会前の忙しい時期でしたが,食育学習の一環で,食べ物を育てて口に入るまでを実際に体験します。 もう何年も行っているので,2年生以上は慣れたものです。1年生は初めてながらとても上手に植えることができました。この写真は2年生の苗植えの様子です。畝づくりをしてから,3週間。少しずつ雑草が生えてきました。この機会に草取りもやってくれました。ありがとう。 | |

|  |

|  |

今年の春先も天候不順で,5月の連休に遅霜が降りました。別の畑で先行試験で植えていたサツマイモの新芽が,全部枯れてしまいました(涙)。そこで,十分に気温が上がってから植えることにしました。

早く大きくなあれ! | |

5年生が田植えをしました

早く大きくなあれ!

毎年,食育学習の一環で,5年生が稲作りの体験学習を行います。今年も白沢南の水田で田植えの体験を行いました。 最初にPTA会長,そして住吉荘介さんからご挨拶をいただきました。 | |

|  |

| 早速,住吉さんから田植えの方法について教わりました。 「苗はね。たくさん株が分かれるから,3~4本でいいんだよ。」 | |

|  |

| なぁるほど。良くわかりました。では実際に植えてみましょう。 | |

|  |

| わぁ~ 泥で足がぬるぬるする。気持ちいい~!! | |

|  |

| 南から1組 | 北から2組 |

| 前進しながら植えてきます。植えた苗を踏まないようにね。 | |

| |

最後にPTAの方々が手直しをしてくださいました。ありがとうございます。 | |

| |

今年も住吉荘介様,木村秀男様,そしてPTA会長をはじめ執行部役員の皆様,お忙しいところご協力いただきまして,ありがとうございました。 | |

非常災害発生時児童引渡し訓練

昨年度より,年度当初の土曜授業の一環として,児童引き渡し訓練を実施してきました。これは, | |

|  |

| 今回の想定では,大地震が発生し,各教室の机の下などに一時避難しましたが,校舎が大きな被害 を受け中に留まることが危険と判断したので,担任の引率により全員校庭に避難し,緊急連絡メール により学校にお迎えに来た保護者に引き渡すという内容でした。 | |

|  |

子どもたちが南側を向いて整列する理由は,校舎から一直線状に避難してきた方向で並ぶ方が早いことと,火災や倒壊する母校を見ながらの整列は心が動揺してできないだろうとの判断からです。 | |

| |

また,今回はさらに多くの地域防犯組織,地域ボランティアの皆様方にご参加をいただきまして,誠にありがとうございました。普段から皆様方に見守られていることを,この機会に子どもたちや保護者の皆様方に認識していただきたく,ご紹介させていただきました。たいへんありがとうございました。 | |

離任式

「会うは別れの始めなり」ということわざがありますが,今日そのような日がやって来てしまいました。いつかはお別れしなくてはならないと分かっているのですが,いざこのような時を迎えると,本当に | ||

| ||

|  |  |

|  |  |

| 【皆様,涙顔ですのでこれ以上のアップはご勘弁をとのことでした。あしからず】 | ||

教 諭 印南 千明先生 本校勤務5年 国本中央小学校へ 事務主事 小川 令子先生 本校勤務2年9ヶ月 宇都宮市教委へ | ||

入学式

例年より早く咲き始め,入学式には散ってしまうのではないかと心配していた桜の花も,先週の火・水・土曜日に降った雨により,気温が20℃以下に下がり,しかし花は散ることなく,がんばって新入生を迎えてくれました。 | |

|  |

|  |

| |

|  |

最後になりましたが,PTA会長をはじめ地域のご来賓の皆様,本日は大変ありがとうございました。これから,全教職員一丸となって白沢小学校272名の児童をお預かりし,よく学び考え,思いやりがある,たくましい白沢っ子を育んでまいります。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 | |

平成25年度 新任式・始業式

平成25年度のスタートです。今年の冬はきびしい寒さでした。3月に入ってから急に春めいて,全国から例年よりも早い桜の開花の便りが伝えられてきました。入学式まで桜の花はもつのか・・・心配です。 | |

|  |

| 副校長 小森悦子先生 城山中央小学校より 教務主任 江川 靖先生 清原南小学校より 教 諭 永嶌政宏先生 埼玉県上尾市立今泉小学校より 事務主事 池田あすか先生 西が岡小学校より 以上,4名の先生が着任されました。今日からよろしくお願いいたします。 | |

| 続いて,始業式を行いました。 | |

|  |

各学年代表から今年度の「めあて」の発表がありました。それぞれ自分の今年の目標がしっかりと

| |

|  |

さあ,平成25年度「白沢丸」の出航です。新年度の大海原にみんなで元気に力を合わせて出発しましょう。 | |

職員会議

学校の教職員は,学校教育目標達成のための実践的・現実的な課題解決に取り組むことにより,

専門的な知識・技術・資質の向上を図るとともに,教職員としての自覚と連帯感を深め,職業意識や

勤労意欲を増進することに努めています。これらの目的を達成するため研修会に参加したり,学校

の課題を解決するための実践的研修を日々行なっています。

今年度の白沢小学校の学校課題は昨年度に引き続き,『安全意識を高め,よりよい生活ができる

児童の育成』という研究主題で,副題として,「~正しい予測力・判断力・行動力の向上をめざして~」

とし,子どもたちの安全について研究・実践していくことにしました。

子どもの安全は大人が守ることは基本的で重要なことです。これまでも皆様方のご協力により学校,

家庭,地域が互いに連携しながら,子どもたちの安全を守る取り組みを推進してまいりました。しかし

子どもたち自らが,自分の身の周りに存在する危険について意識を高めるともに,危険を回避する

ための実践的態度を育成することも,重要なのではないかと考えました。子どもたちひとりひとりが

危険予測能力や危険回避能力を高める具体的な取り組みを推進していくことが本校の課題として

求められていると思います。

そこで本校が目指す児童像として

(1)起こりうる危険を正しく予測できる子

⇒安全マップの作成,危険予測・回避能力の育成,日常的な安全指導

(2)直面する危険に対して正しく判断できる子

⇒安全マップの作成,身近な例を用いた児童集会の実施,

(3)自他の安全を考えて最善の行動がとれる子

⇒基本的な生活習慣の定着,規範意識の高揚,ケガを回避する運動指導

| 発達 段階 | 起こりうる危険を正しく 予測できる子 | 直面する危険に対して正しく 判断できる子 | 自他の安全を考えて最善の 行動がとれる子 |

| 低学年 | 身の回りに潜む危険に気付く ことができる。 | 危険を回避するためのきまりや約束 を守ろうとする。 | 危険がせまったとき,近くの大人に 知らせ,指示にしたがうことができる。 |

| 中学年 | 様々な場面で起こる危険に 気付くことができる。 | 危険を回避するにはどうしたらよ いか,きまりや約束をもとに考える ことができる。 | 危険が迫ったとき,周囲に状況を伝え,自ら安全な行動をとることができる。 |

| 高学年 | 様々な場面で起こりうる危険 を予測することができる。 | きけんを回避するためのよりよい方法 を状況に応じて考えることができる。 | 危険が迫ったとき,身近な人々とともに,状況に応じた適切な行動をとることが できる。 |

(1)発達段階に応じた日常的な安全指導の充実

・安全に関するアンケートの実施と分析

・基本的な生活習慣や規範意識の高揚に関する指導の工夫

(2)安全教育の実施

・避難訓練,交通安全教室,自転車免許などの学校行事の実施

・ふり返りカードの活用

(3)危険予測能力・危険回避能力を育てる学習の構築

・学級活動や各教科,道徳における安全教育の実施

(4)けがや危険を回避できる運動指導の実施

・体育の授業における自己防衛のための基礎的な動きづくり・体力づくり

・調整力や瞬発力等の「動的バランス」の育成

(5)児童会を活かした安全集会の実施と委員会組織を活かした安全意識向上

・全校集会など,ねらいに応じた安全集会の実施

・各委員会の特色を活かしたスローガン・ポスターづくり

(6)安心・安全マップの作成と活用

・子どもたちの視点から危険個所,危険予測箇所の洗い出しと視覚化

(7)安全意識を促す環境の整備

・学校施設,設備の安全点検,整備の実施

・安全意識向上のための掲示物の工夫

(8)学校・家庭・地域・関係機関などと連携した安全教育の実践

・教職員,保護者,地域ボランティアによる登下校見守り・安全点検

・地域の人的教育力との連携を図った各種避難訓練の実施

とご協力をよろしくお願い申し上げます。