文字

背景

行間

活動の様子(H25)

あれから3年

平成23年3月11日(金)14時49分6秒(白沢での最大震度時刻)震度6強

| |

|  |

各教室の子どもたちは,全員真剣に,細越先生のお話しを聞いていました。その後担任の先生から,各学年の発達段階に応じた,命の大切さや日頃の危機管理などについてのお話しをしていただきま

| |

|  |

| 職員室でも,放送を聞きました。 | |

|  |

| 今日は文部科学省からの弔意表明の通知(事務次官通知)が県・市教育委員会を通じて出された こともあり,本校でも半旗掲揚を行いました。震災が起きた時刻には,校庭で体育をしていた3年生 が黙とうを捧げました。 | |

|  |

| 改めまして,今回の震災に被災された皆様にお見舞い申し上げ,お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表します。 | |

卒業生を送る会

6年生がこの白沢小学校を卒業するまで,あと1ヶ月を切りました。6年生とこの学校で生活するのも,あとわずかです。そこでこれまでお世話になったことに感謝し,楽しいひとときを過ごすため, | |

|  |

6年生クイズは,代表委員の子どもたちが考えました。6年生に関係する内容を,在校生が〇かXか

| |

| 結構,難しいですね。当の6年生もわかるのかな? さあさあ,真ん中で線を引きますよ。〇かXかに分かれてください。 | |

|  |

| 正解者が非常に多いのにびっくりしました。在校生は本当に6年生のことを良く知っていますね。 このことからも日頃からのなかよし度が分かります。 | |

| 次は縦割り班で,校庭で遊びます。出入りを含めて30分。さあ,急げ!! | |

|  |

| 校庭にはすでに代表委員の人たちによって,各班のためのラインが引かれるなどの準備がされて いました。すごい! 準備,お疲れさまでした。 ちなみに縦割り20班の遊び全種目紹介です。 1班ドロケイ 2班Sケン 3班ドッジボール 4班Sケン 5班キックベース 6班かくれんぼ 7班サバイバルゲーム 8班かくれんぼ 9班ドッジボール 10班ドロケイ 11班Sケン 12班ドッジボール 13班サバイバルゲーム 14班ドッジボール 15班Sケン 16班サバイバルゲーム 17班ドロケイ 18班なぞときゲーム 19班ドロケイ 20班ドロケイ | |

|  |

| 遊ぶ・遊ぶ・ただ ひたすらに・・・ 6年生との想い出を固定するように・・・ | |

|  |

| 出入りを含めて30分。5年生が引率します。だんだんと集まってきました。チャイムは鳴りません。 時間管理も時計を見ながら自分たちで行います。 | |

|  |

| さあ,第2部 学年別にプレゼントを差し上げます。1年生から5年生まで,いろいろな時間を使って 作ってきました。 1年生:しおり 2年生:プレゼント用の袋 3年生:紙粘土のキーホルダー 4年生:白沢小カレンダー 5年生:貯金箱です。 | |

|  |

| あらたまると,お互い緊張するね。 | 何が入っているのかなぁ・・・気になる |

| |

|  |

| 向かい合って,合唱しました。気持ちがだんだんと盛り上がってきました。 | |

| 最後に卒業生から在校生に,音楽のプレゼントです。 | |

|  |

|  |

| |

| 全員,静かに聞き入っていました。いよいよ卒業生がこの学校を去っていくという実感がようやく湧いてきたかのようです。 | |

| いよいよ最後です。6年生の皆さんが退場します。体育館の中を花のアーチで全校生がお送り します。 | |

|  |

|  |

|  |

代表委員の皆さん,ありがとうございました。とってもスムーズに,そして感動的な集会でした。 6年生が卒業するまで,あと20日となりました・・・ | |

児童集会

2校時の業間の休み時間に,集会委員会の子どもたちによる児童集会がありました。フラッシュ | |

|  |

| 問題は全部で11問。最後の1問は,スペシャル問題です。企画した集会委員会の子どもたちだけの秘密です。教職員も一部しか知らされていません。 さあ,スタートです。 | |

|  |

| ぱっ! あっ,左から右に何か飛びました! うわぁ,速い,小さい!! コンパクトデジタルカメラの限界に近いです。シャッターが間に合いません。それでも子どもたちは, しっかりと当てています。素晴らしい動体視力です。 (カメラに写らなければ,ホームページで紹介できません。悔しいので,液晶画面での画像キャプチャをキャンセルしてから,シャッタースピードを上げて,ファインダーでのぞいてようやくこんな感じに写りました(汗)) | |

|  |

| 正解は「小ほうき」でした。結構,みんなできています。 | |

| さあ,いよいよ11問目。最後は人が通り抜けます。その人は誰でしょう? | |

|  |

1番,ながしま先生 2番,ほそごし先生 3番たなか先生 | |

| |

| 正解は,ほそごし先生でした。正解者が多かったですね。さすがです! | |

| 集会委員の皆さん,ありがとうございました。とってもスムーズに進行でき ました。先生方も含めて,全校で楽しい集会となりました。 | |

| |

| この集会,今回で9回目になります。その度に企画から進行,セリフ,話し方,動き,役割分担など, 担当の先生と一緒に準備を進めてきました。最初の頃は分からないことが多く,たくさんのことを手取り足取り教わりながら進めてきましたが,今回はセリフの原稿書きや動きの練習,そしてどうすれば下級生たちが喜んでくれるかなど,多くの部分を自分たちで工夫して準備をしてきたとのこと。指導する部分は以前と比べて非常に少なくなったそうです。 とても楽しくスムーズに進行した理由が分かりました。校庭で遊ぶだけでなく,委員会活動でこんなに楽しく過ごすことができた,とってもいい休み時間だったなあと思いました。改めて集会委員会の皆さん ごくろうさまでした。 | |

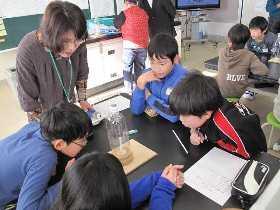

環境学習をしました

この地域には,地球温暖化対策地域協議会(MEAK(ミーク)の会)という組織があります。この会は | |

|  |

まず,この理科室の窓から外の炭酸ガスの量を測ってみました。約0.03%でした。次に理科室の中の量を測ってみると約0.07%でした。私たちの吐く息によって炭酸ガス量が少し多くなっていることが分かります。

| |

| |

| それでは,私たちの吐く息の中には,どのくらいの炭酸ガスが入っているのでしょうか?ビニール袋の 中に息を入れ,班ごとに測ってみました。 | |

|  |

|  |

個人差があるので値はまちまちなのですが,約0.3%でした。空気中の炭酸ガスの量から比べると, | |

|  |

| その20分間待つ間,物が燃えた後の炭酸ガスの量はどうなるのでしょうか? ろうそくに火をつけて,PETボトルをかぶせます。するとPETボトルの中に酸素が消費され,炭酸ガスが増加し,ろうそくの炎がやがて消えます。その時の炭酸ガスの量を測ってみました。 | |

|  |

| どの班でも0.3%以上の濃度を示しました。 | |

| さあ,いよいよ植物を覆っているビニールに入れた炭酸ガスの量を測ってみましょう。予想がどうかな?増えてる?減っている?変わらない? | |

|  |

| 結果は,だいたい0.1~0.2%と,炭酸ガスはみごと減っていたのです。 すなわち植物は,光合成といって,光と炭酸ガスを使って酸素を作り出しながら,自らの養分を作り出しているのです。この働きによって,私たちが呼吸や生活の中で作りだした炭酸ガスを,植物が吸収してくれているのです。 | |

|  |

|  |

地球の大気は,約78%の窒素,約21%の酸素,アルゴンが0.9%,そして約0.03%の二酸化炭素(炭酸ガス)によって成り立っています。そのたった0.03%の炭酸ガスが,昨今の私たちの生活に必要なエネルギーを生み出すために,燃やしてる化石燃料(石油,石炭など)により徐々に増え始め,それより引き起こされる温暖化が大きな問題となっています。 でも,今日からそうならないようできることがあります。それは,夏休み,そして冬休みに皆さんに実施 本日は,清水会長をはじめミークの会の皆様,大変ありがとうございました。 | |

冬の校庭寸景

今,白沢っ子たちは,2月に行われるなわとび検定に向けて,練習に余念がありません。学校業務 職員室の窓からから先生方と見ていますと,子どもたちはきちんと並んで自分の番が来るのをじ~っ | |

|  |

白沢の空は,今日も清々しさでいっぱいです。

| |

| |

平成26年が明けました

新年,明けましておめでとうございます。今年はうま年ですね。白沢小学校も141年目に入ります。「天馬空を行く」ような,飛躍の年にしたいですね。 2013.11.22(金)午前5時2分 100mm IS800 f2.8 露出10秒 ガイド 下桑島町鬼怒川堤防上 | |

| 午前4時50分,白髭神社に着きました。宿はまだ寝静まっているようです。 | |

| |

| |

| |

| 今,望遠鏡などで比較的簡単に観察できるのは,ラブジョイ彗星です。このラブジョイというのは,この彗星を発見したオーストラリア人の名前です。ラブジョイ(愛の喜び)なんて,素敵な名前ですね。 暗い境内で,星空を探すこと約10分,ようやく東の空,約15度の高さに彗星を発見しました。 | |

2014.1.1 午前5時30分 200mm IS800 f4.5 露出20秒 ガイド撮影 | |

| 写真中央,青白くてぼんやりとした中心部分から,左斜め上に尾が伸びているのがわかりますか? 肉眼や小さな双眼鏡では,発見できませんでした。5等星か,それ以下になっているようです。写真に撮ってみて初めて分かります。白沢は空気が澄んでいて,とても良く写りました。 | |

| さて,東の空がだんだん白みはじめてきました。夜明け前の今がもっとも寒い時間帯です。手元の温度計で,マイナス4℃を指しています。鬼怒川の川霧がきれいです。 ※川霧って? ⇒ ここを参照してくだい。 | |

| |

| 宇都宮市での初日の出時刻は,午前6時52分28秒です。初日の出のタイミングは,太陽の上端 (接線)が地平線にかかった瞬間の時刻です。この付近では丘や林があるので,その時刻から少し 遅れます。 さあ,出てきました。鬼怒川の向こう側,清原の台地の林の間から,ちょびっと頭が見えてきました。 | |

| |

| 林の木,1本1本が太陽を背に浮かび上がっています。 | |

| |

| 完全に昇りきりました。さあ,平成26年の始まりです。 | |

| |

あれぇ,なんか太陽が真ん丸でないですね? これは,地上付近の空気の流れや大気の厚さなどで屈折率が変わり,こういう現象が起きるのです。 今年は昨年と違って,雲もなくとても素晴い日の出でした。その一年で最初のお日さまに,今年も

| |

| |

| ちなみに,ほほぅ!☆ 玄関から見ると,初日の出は,南門(旧正門)から昇るのですね? | |

| |

今日も穏やかで良い日和になりそうです。清々しい気持ちで新年をスタートすることができました。 |

2学期前半が終了しました

平成25年,2013年も残り1週間となりました。白沢小学校にとって今年は,140歳を迎えた特別な年でした。子どもたちも生活に学習にがんばり,みんな元気に成長した年でした。皆様方にとって今年はどんな年でしたか?毎年,発表される今年の漢字。先日12日に京都清水寺で発表になりました。 そして,今日で2学期前半が終了し,明日から来年1月7日(火)まで13日間の冬休みに入ります。 下校の時間になりました。今日は集団下校の日です。生活委員の児童から下校時の注意の呼びかけの後,防犯ブザーの点検を行いました。 | |

|  |

| 防犯ブザーは子どもたちの身を守る有効なアイテムです。登下校時はもちろん,休み中に遊びに出かける時も持って行ってください。ポケットに入れるのではなく,首から下げるなど防犯ブザーを携帯しているということを,他人から見られることで防犯効果はあります。学校では毎週継続して指導しており ますので,ご家庭でも子どもたちが意識化できるようご協力ください。 | |

| |

|  |

それでは,皆さん,さようなら。今日は先生方が途中まで同行指導します。 来年は1月8日(水)から学校が始まります。また元気な顔で登校してきてください。 | |

追伸:今日,給食の時間にサンタさんが来ました。 子どもたちの話ですと,どうも誰かに似ているとか・・・ | |

租税教室が開催されました

私たちが安全で豊かな生活を送るためには,国,そして県や市などの地方公共団体の仕事が不可欠 | |

| |

| 税金ってなぜ必要なのでしょう。もし税金が無くなったらという仮定の世界を描いたアニメを見せて いただきました。 | |

| |

この仮定の世界では,警察,消防,役所の仕事は,利用者が料金を支払うことになっています。 そしてニュースでこんな話題がありました。 おおっ~! どよめく6年生。教卓に積み上げられる1億円の札束!! | |

| |

| では,早速,持たせていただきましょう。 | |

|  |

| 「一億円って重いんだね。 足に落とさないように気を付けて。」 | 「1千万円でこのくらい。100万円でこのくらい です。」 |

| |

ふれあい文化教室

宇都宮市の文化協会による学校向けの事業「ふれあい文化教室」が今年も白沢小学校に来てくださ | |

| |

|  |

さおの部分の木目は,柾目でなく横目なんですよ。へぇ~ 折れないの?

| |

| そして有名な「津軽じょんがら節」の演奏です。あ,聞いたことあるとの声が。 津軽地方の,寒くきびしい冬の様子が伝わってきます。 | |

| |

| さあ,いよいよ体験をさせていただきます。3班に分かれて,ひとりひとり弾かせていただきました。 | |

|  |

|  |

意外に重くて「わいはぁ~」といった感じです(小山先生に津軽弁も教わりました)。さおは立てて弾き あっと言う間の一時間でした。また機会がありましたら,先生方の演奏をじっくりと聞きたいと思いました。これからもテレビなどで演奏を聴く機会があると思いますので,気を付けて見ていましょう。地域に 小山先生,今日はお忙しいところ,誠にありがとうございました。 | |

盲導犬ふれあい教室

総合的学習で4年生は,福祉の学習をしています。今日は体育館で盲導犬の体験学習をさせて

| |

|  |

| そしていよいよ体験歩行ですが,その前に,もう一人(頭)の先生を紹介いたします。盲導犬訓練犬のベム君です。現在一人(頭)前の盲導犬目指して訓練中だそうです。体験する前に,指導員の先生と 一緒に歩き方の実演をしてくれましたが,人とのコミュニケーションがしっかりとできていると思いまし た。子どもたちは,アイマスクをして盲導犬と一緒に歩きます。事前に体育館には,パイプ椅子や カラーコーンなどでコースを作っていただきました。 | |

|  |

| さあ,アイマスクをして,ベム君に誘導していただきましょう。 曲がり角はきちんと止まって,安全を確認しています。また障害物があるところはその幅を認識して, 避けて案内してくます。みんなから感嘆の声が上がります。「ベム君,すごい。」 | |

|  |

| そして最後には,「ありがとう」の意味を込めて,頭をなでであげます。 | |

|  |

体に障がいがある人の目や耳,手足となって働くよう訓練された犬を「補助犬」といいます。補助犬 時々盲導犬などの補助犬が,世間の誤った知識や誤解によって,公共施設に入れなかったという話 盲導犬は日本全国で1000頭あまりいるそうです。そのうち栃木県では10頭が働いています。 | |

| |

| 今日の校長室のお客様。 公益財団法人 東日本盲導犬協会の指導員,堂岡先生とベム君です。 本日は大変お世話になり,ありがとうございました。 | |