文字

背景

行間

「ベストフェスタin西」動画ページはこちら

※上記のページは右上にあります【ログイン】後にクリックしますと、移動可能です

令和5年7月から始まった,「校舎長寿命化改修工事」の様子をお伝えするコーナーを開設しました。ぜひご覧ください。

2025日誌

芽(め)がでたね

芽(め)がでたね

2月17日(火)朝

こうしゃみなみがわの かだんをのぞくと チューリップのめがではじめました。1年生の青いはちからもめがみられました。これからはるにむけて どのようにせいちょうするか たのしみです。

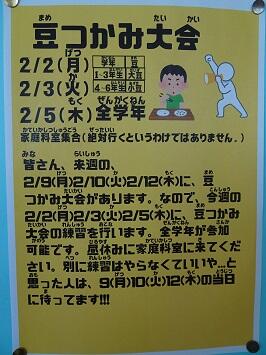

いくつつかめたかな③:まめつかみ大会

いくつつかめたかな③:まめつかみ大会

2月12日(木)昼休み

最終日の今回は3,4年生の部です。張り切って挑戦する児童、周りで大きな声で応援する児童とにぎやかな雰囲気での大会となりました。今回も先生がチャレンジする光景が見られ、場が盛り上がりました。

4年生の一人が21個つかむことができ、今年度の最高記録を作りました。

練習会のときから大会当日まで運営した給食委員会児童のみなさん、ありがとうございました。よくがんばりましたね。

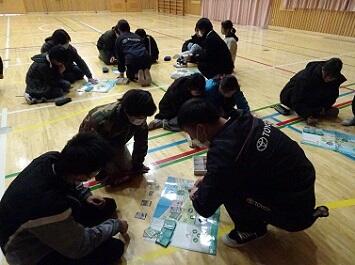

カーボンニュートラル実験教室(6学年)

カーボンニュートラル実験教室(6学年)

2月12日(木)3・4校時

栃木トヨタ自動車株式会社及びネッツトヨタ株式会社の職員をお招きして、トヨタ未来スクールの出前授業を受けました。

内容は、カーボンニュートラルについてです。児童にとって耳にしたことのある言葉ですが、具体的にどういう意味があるのかを学びました。前半は、環境にやさしい車とはどのようなものかを実験を含めて学びました。後半は、グループに分かれて環境にやさしい街づくりをカードゲームを通して学習しました。

お忙しい中、本校児童のために貴重な教材を準備して分かりやすい授業を提供してくださいました関係者様に感謝申し上げます。

校舎長寿命化改修工事完了

校舎長寿命化改修工事完了

2月9日(月)午前

約2年半に及ぶ校舎の工事が終わりました。この日は、工事業者の責任者と市役所関係課、学校が一堂に会し、最終工事をしていた校舎北側の一部と書類の引渡しがありました。

長い工事期間は業者の方々は児童や来校者の安全第一に考え、計画通り工事を進めてくださいました。また、細かいところを随時学校と話をしながら丁寧に改修するとともに、時には学校の要望を快く引き受けてくださいました。本校に関わってくださいました大変多くの皆様には深く感謝申し上げます。

校内に美しい環境を(学校業務機動班)

校内に美しい環境を(学校業務機動班)

2月3日(火)

校舎改修工事で保管していた看板や絵画等を本勤務以外の方にも手伝ってもらって設置しました。廊下や階段を歩くと心がほっとする感じがします。

図工ボランティアのおかげで(3学年)

図工ボランティアのおかげで(3学年)

2月10日(火)5・6校時

3年生がのこぎりを使った作品を作る活動に入りました。そこで、安全面の指導と支援をしていただくボランティア方が来校されました。大人の目が複数あることによって、担任は指導する上で大変助かります。

あと2日間、ボランティアのご支援を受けるようです。

いくつつかめたかな②:まめつかみ大会

いくつつかめたかな②:まめつかみ大会

2月10日(火)昼休み

大会2日目は2・6年生の日です。開始前に少々時間があったので、大会を進行している給食委員会の児童も記録にチャレンジしました。その後、給食後の歯みがきを終えた参加者が続々と家庭科室に集まり、大会がスタートしました。この日は、見学に来た先生も参加していました。

掲額式を行いました

掲額式を行いました

2月9日(月)17時~

長寿命化改修工事が終了したこの日、前校長及び前PTA会長をお招きして肖像写真の掲額式を執り行いました。式には現PTA会長をはじめとした執行部、地域協議会長そして、教職員が立ち会いました。

はじめに、校長室にて前校長の写真を、続いて、校長室隣の会議室において前PTA会長の写真をお披露目しました。最後に、参加者全員で記念写真を撮影しました。

お二方のこれまでのご貢献に改めて感謝申し上げます。そして、お忙しい中お集まりくださいました皆様、ありがとうございました。

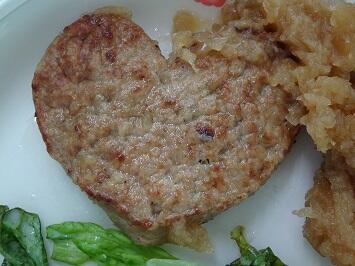

バレンタインこんだて(給食)

バレンタインこんだて(給食)

2月13日(金)給食

本日は、明日のバレンタインデーにちなんた献立を栄養士が考えました。ハヤシライスのルーもよく煮込んであり、とてもおいしく食べることができました。また、ハートの形のハンバーグ、ほんのり甘いデザートと児童にとっては楽しいひと時になったと思います。

<献立>ハヤシライス、牛乳、大根おろし付きハンバーグ、サニーレタス、豆乳とココアのデザート

いくつつかめたかな①:まめつかみ大会

いくつつかめたかな①:まめつかみ大会

1月24日から1月30日までの期間は、全国学校給食週間でした。そのことと関連させ、本校では給食員会児童が「豆つかみ大会」を企画し、3日間実施しています。

今回から3回に分けてその模様をお伝えします。はじめは、1・5年生の部です。

初めて挑戦する1年生は意欲的に参加していました。5年生は記録にチャレンジという感じでした。

第一期

第二期

ステップ④ 【R6.8.30~R7.1.31】

ステップ⑤ 【R7.2.1~9.30】

◆今後の予定

<R7.10,校長室,職員室,教室移動>

ステップ⑥ 【R7.11.1~R8.1.30】

※ステップ①【R5.11~R6.4.4】等の部分をタップして下さい。

本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。